作者曾任靜宜大學通識中心講師,目前為文字工作者。

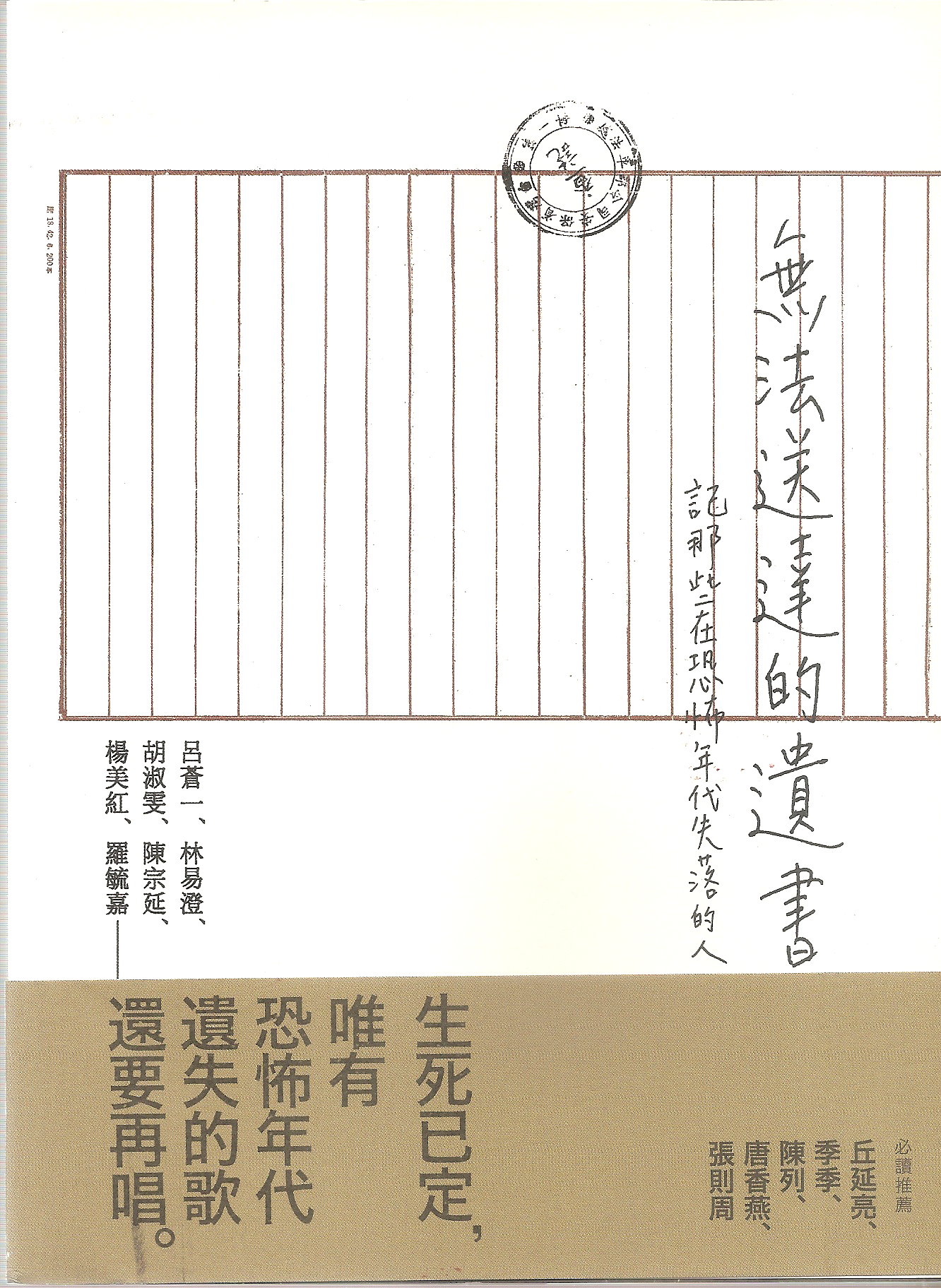

書名:《無法送達的遺書:記那些在恐怖年代失落的人》

作者:呂蒼一、林易澄、胡淑雯、陳宗延、楊美紅、羅毓嘉

主編:胡淑雯

出版:2015年2月4日

謹慎「記得」,與謹慎記得我們「無法記得」,也許是在回憶的戰場中,回敬國家暴力,並致以哀榮的必要態度。

呂蒼一、陳宗延,〈迷霧中的四張容顏〉

今年4月10日,《無法送達的遺書:記那些在恐怖時代失落的人》撰寫人之一的胡淑雯在台中舉辦新書講座,地點是經營各種動靜態人文活動近兩年的工作室。講座開始不久,室外鼓譟聲四起,原來是轄區派所接獲通報有「特殊集會」,前來關切、蒐證;據工作室負責人表示,這是開業來頭一次受到民眾與警方的關切。是巧合吧?真促會出版的「白色恐怖」相關新書、與談人的台灣廢死聯盟身分,高度敏感的政治性使得這段插曲格外荒謬。

近兩年,台灣治安接連發生幾起重大事件,包括北捷殺人、張彥文當街情殺、新竹集體虐殺女童、龔重安北投殺童,凸顯的問題包括經濟結構坍方、三大教育失能以及生命價值的匱乏。死刑為不可逆之最高懲治刑罰,也是人民賦予國家代行之合法體制,對於任何生命的剝奪,都必須因為其不可逆而更加謹慎。同時,馬英九連任以來社會不安情緒的迭迭升高,當執行死刑的時機非因行政執行時序為之,我們就不得不思考,死刑執行的時機背後的「人為因素」除了左右這些死刑犯的生命存續之外,更嚴重的恐怕是人治主導法治的結果,主觀的意識形態影響犯罪內涵、刻意轉移注意力的蠻橫作為等等,都是台灣普遍人權潛伏的危險。在此之時,我們不妨從一部觀察視角及書寫調性都頗為嶄新的白色恐怖史料開始一連串的探問。

不是一開始就要成為紀念碑

一般來說,政治案件的史料結構不外乎官方檔案的時間地點、事件經過、逮捕原由、判決經過、處刑時間、連帶名單,這些人的臉孔模糊,讓後人憑以為記的只剩下姓名、生卒年、籍貫、案件名稱,生命最末,就剩這幾個符號縫補上那個時代青年一致的模樣——馬克思青年、知識份子及理想主義,這些要由「願意回憶」的家屬代為發聲才聊以拼湊的血肉,只是,回憶混雜著太多難言的委屈與苦折,以致受難者成了各種再現角力的文本,歷史是這樣地殘留下來。

其次,政治案件研究的主體慢慢從受難者移轉到其家屬身上,眾所皆知,政治受難者失去生命的那天,是個人生命的忌日,是國族歷史的紀念日,是單一事件的中止或終止;後解嚴歷史研究,重新挖掘出二二八及白色恐怖時期本土菁英的蒙難經過,這些為了推翻國民黨政權,加入地下組織的左翼青年甚至只是受到株連的無辜路人,後來被供奉在民主廟堂被景仰欽慕,為國族捐軀的大愛是後殖民主體建立之神格化。那天,卻是他們的家屬,天倫難圓的首日、政治受難的起點;這些心情或新婚燕爾被迫分離的苦悶,或孕育新生的希望幻滅,或噤聲飽受監控的桎梏,或遭遇歧視排擠的無奈,被迫擱置的幸福在後來的歲月中,是再多偉大的冠冕、追封也無法取代的悵惘。《無法送達的遺書》正是通過遲來的遺書,試圖撿拾那一片片成長沿途所碎落的複雜心情。

從紅色中國到獨立台灣

《無法送達的遺書》的主軸放在遲到六十年的遺書,歸還給家屬後娓娓道來這段受難歲月的心路;此外,藉由閱讀這些手筆遺書,我們得以窺測幾位擁抱著改革理想的時代青年,做為私領域的「人性」是怎麼樣面對生命的最末與牽掛。本書由四位1950年代參與地下組織的知識青年及五位1970年台獨起義的「泰源事件」要角串起本書脈絡,戰後初期受到左翼社會主義的大中國思想、中期逐漸形成的台獨意識等兩種迥異卻共同指向對抗獨裁的國民黨統治。最特別的是,六位撰寫者採用相對抒情、讓家屬表露各種不滿的、憤怒的、哀淒的或淡泊漸忘的態度,亦不避主觀地在〈後記〉揭露親近這段歷史的心情。

結構方面,一開始摘錄信箋短語,接著把重心放在家屬(妻、子女為主)訴說印象中的夫/父,文末附上手筆遺書及泛黃相片,最末附上撰寫者的感想。經過這樣的設計,使受難者不只是政治受難者、革命家,而是一個血肉清晰、有私情愛慾的人夫與人父。事件發生後,家屬的受難正要開始,頓失愛侶及失怙的他們如何在社會立足與掙扎,長期受到國民黨的百般阻撓及迫害讓他們的人生百轉千折,此為本書亮點,也是歷來相關口述史美中不足卻彌足重要的部分。

以往將重點聚焦在受難者時,我們只看到政治行動者從國家罪犯成民族英雄的史觀扭轉,長期忽略了他同時是人子、人夫及人父的「一般人」;也長期漠視了他們生命中對應的人倫在事件後如何面對歲月、如何記憶對方、如何詮釋行動史,惟有拼整人倫的此部分,得以盡量完整呈現一個行動者的大愛,絕對是來自於他先要愛他所愛的摯親。

被國家檔案局扣留一甲子的遺書,成為缺角家庭的空白。然而,透過留白處,使得長期不能發聲、不願回憶甚至缺乏記憶的家屬反而擁有充分空間去想像受難者這個人及其理念與行動,牽動著活下來的人,選擇活下來的方式。

容納時代種種,須認識到那份空白

家屬的不能發聲,凸顯威權統治下的全面監控;不願回憶,流露出長期的恐懼和遺害;缺乏記憶,說明生者年幼或家族集體的刻意失憶。事件的政治色彩、受難者的死刑犯身分對家屬來說是污名標籤,對此標籤的態度行為往往決定了他們的後代詮說歷史及評價受難者的方向。

痛失依靠的女人扛起教養責任、沉重經濟、繁複家務還得面對外在壓力耳語之下,怨懟、避談、銷燬與揮別跟丈夫有關的種種,是她們必須堅強的決定。如此一來,物件的失落讓記憶漸漸糊化,以至於如今追述訪談後代時,留下許多無法拼湊完整的殘缺,由此多見其兒女對父親的陌生。然而,留白總是多出想像空間,郭慶及黃溫恭的女兒對大時代的理解看待理想青年加入地下組織的行動,是只得這麼做、非要這麼做的決定,她們對於共產黨、為家人帶來麻煩多於恩惠的父親多了溫柔寬厚的心態。

幾則故事中,家屬對受難者的地下行動的態度相當分歧,可見在國民黨教育下,對左翼共產思想的成功污名化;另一方面,共產黨、社會主義、馬克思、地下行動等符碼標記出受難原因以及家屬往後悲劇人生的集體創傷,徹底否認受難者的身分符號也是情有可原。次之,受訪者當年仍幼,成長過程被刻意的隱瞞都使得對歷史、對行動甚至對受難主體的「不知道」,正因為「真的不知道」更彰顯歷史正義來得太遲。

記憶與回憶是家屬的告白,填補事件過程是史家的基本責任,文中交代當時國民黨面對中國疆土的失守、撤退來台後利用軍警特務的高壓管控來壓抑台灣人對外來政權統治正當性的質疑。也說明當時的知識青年有志一同對付強勢政權,勢必要依附國民黨的大敵才足以對抗之,提醒吾輩,面對歷史不僅要謙卑,更要試著理解當時社會情境的資源限制。

歷史,面對過去的錯誤,國家必須檢視自身

二二八、白色恐怖乃至於廢除刑法100條之前的冤假錯案,動輒五年、十年,甚至大筆一揮決定生命消失的朱墨,遑論在獄中各種變態的刑求,當時大多數民眾如你我面對罪大惡極的死刑犯時,避之惟恐不及的印象和態度,直到現在仍有許多人以為被判死刑就是惡極當懲、犯法當死。如果不是後來的翻案跟重現,他們哪個不是在媒體不報、教育洗腦下,成了你我口中的惡煞。只有惡煞才會判死刑。

由國家代行正義,原本是民主社會交託給國家的任務,期使公平健全的體制為人民帶來安祥與穩定。面對最基本的生存權,受託如此重責的體制更須諸加審慎。以死亡為準,所有的重犯都會被視為極惡之徒。對受刑者來說,死亡是此生之終結,卻是活著的家人畢生命運的轉折,他們將帶著失親的悲痛、教養不當的歉疚以及道德的譴責度過於餘生,活者的每一天都是自我囚禁的無期徒刑。這也是人民交付給國家機器,讓冤假錯案不再成為歷史的遺憾,更不因此造成另一樁悲劇的再製。

我們必須思考,以「死」為懲罰,受害心靈真能獲得救贖的釋懷?對一個主體的救贖是否將此轉嫁給「死」的執行者,陷入殺殺不絕的法制循環,就符合了人們所期待的國家正義嗎?「記得,不僅為了不要遺忘」,曾是死刑犯家屬因為歷史的翻案成了政治受害後代的黃大一,成長過程被威權統治者毀滅他的留學夢,多少這樣的後代因為污名標籤成為黑五類,因此再製了更多的社會悲劇,黃大一走過漫長暗路後這樣期許:「老子說你是共產黨,你就是共產黨…這種制度,我們要不要改?

我們是不是要繼續承襲這種人治的社會,或者是說,我們真的能成為一個法治社會?」廿二歲遭槍決的曾錦堂被妹妹否認他的「共匪」身分,因為創傷而否認的記憶一再塗抹;撰寫者提醒我們,白色恐怖之所以必須一再書寫,是因為這段動輒被國家生殺的歷史,是一個個曾經躍動的心跳,更是記載著台灣長期被迫剝奪「完整記憶的自由」,在新歷史主義不斷鼓勵史家挖掘無力言說者的歷史時,我們正踩踏著由一個個的「死」所碎解的各種殘缺,關乎於歷史真相、國家主體以及一個個「生命」的消逝。