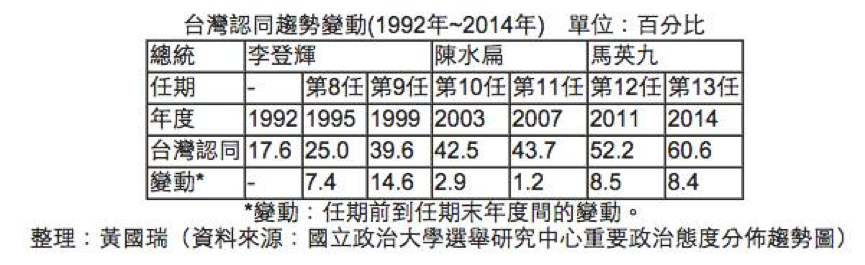

年輕世代/認同台灣/反國民黨,這一聯結是國民黨所恐懼的。

陳總統第二任期的兩顆子彈與弊案纏身,讓台灣認同陷入半停頓狀態。自信滿滿的馬英九接著就任,收押陳水扁後,便鼓吹九二共識,大步推進兩岸關係,外交休兵後的ECFA協議、開放交流與陸客,帶來和諧的氛圍與榮景。馬政府原本設想一舉翻轉台灣認同,無奈自他上任後,台灣認同卻叛逆地展開高速成長,未曾減緩。

馬總統大概做夢也沒想到,他第一任期內台灣認同比例成長8.5,竟然是陳水扁第二任期1.2的七倍!

對於這個馬政府難以接受的結果,國民黨智庫如此解讀:

⊙陳水扁的正名運動把「中國」扭曲為「中華人民共和國」,而非傳統的「中華民族」,造成大眾逐漸遠離中國認同、虛增了台灣認同。

⊙陳水扁把偏激的台獨意識強加編入教科書,年輕人不知不覺中產生台灣與中國為兩個國家的假象,於是直覺就不再認同中國。