作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

前言:有一種觀點認為,要理解三島由紀夫自身包含的矛盾共同體,有必要回到二戰後日本文學這個基點上,因為沿著這個起點探索,我們將會得到時代社會與作家的互動關係,以及三島這個異端作家以何種生命的姿態,以何種戰鬥的位置,豪邁地驗證和實現其全部精神內涵的。換句話說,我們若抽離歷史中的混亂與喧囂,就不容易看清楚歷史的面貌了。

從沮喪的廢墟上出發

二戰後歷史的開始。隨著日本於1945年8月15日宣布戰敗,8月底,聯軍總司令道格拉斯.麥克阿瑟進駐日本開始執行占領統治,為日本制定的和平新憲法,並明文規定日本不得發動戰爭,將其改造為非軍事化和民主化國家。在非軍事化方面,解除日本的武裝兵力,廢除軍事機構,審判和懲罰戰犯,驅逐極端國家主義者,解散極端右翼愛國主義團體;在實現民主化方面,推動各種具體作為,不打壓社會主義陣營,使公眾大幅參與政治活動,享有更多言論自由,扶持工會的成立與運作,進行農地改革等等。例如,隨著廢除與解散樞密院、貴族院、治安維持法、財閥等軍國時期的特殊體制,滿20歲的男女獲得選舉權,並承認日本共產黨為合法政黨,這些由美國占領軍(麥克阿瑟)主導的對日本的民主改革,讓經歷軍國時期的日本民眾大為震撼。

多數日本人以一種複雜的難以言喻的心情,接受或適應這樣的時代變革。當時,日共首腦德田球一更是春風得意,他率領日共幹部歡迎美國占領軍的到來,並視之為解放(日本)軍,在那個時點,大家都認為那個軍事專制的舊日本(帝國)徹底解體了,日本將從戰後的廢墟上出發,迎向民族復興的道路。

然而,這民主化的改革浪潮,進入1947年的「二.一總罷工」時,受到極大的壓制和頓挫,其後,1950年6月韓戰爆發,日本旋即被投入軍需產業的大潮中,看似風起雲湧的社會運動(工運)劃上了休止符。實際上,由陸軍大將東久邇宮稔彦王組成內閣,東久邇首相在國會上提出〈承詔必謹〉〈国体護持〉,「一億人(全民總懺悔)」的演說和施政方針,曾經給予日本社會帶來一絲希望,而作為破土而出的戰後日本文學也適時地做出回應,以各種方式呈現戰後社會的變遷。

首先,聲名斐然的老作家們重新登場踴躍發表作品,戰爭期間被迫停刊的雜誌重新面世,如《中央公論》、《改造》、《文藝春秋》、《日本評論》、《新潮》等重要刊物,看得出來,它們的復刊象徵著新時代的力量,同時意味著欲掃除戰敗陰影的奮起與決心。在這股力量的激勵下,又催生出《新生》、《世界》、《人》、《展望》等綜合性雜誌及文藝雜誌。這對於在戰爭期間被迫保持沉默的老作家:正宗白鳥、永井荷風、谷崎潤一郎、志賀直哉,無疑是絕佳的機會,因為有此刊物發表作品,他們得以填補戰爭期間的文學心靈的空白。

進一步說,那些沒能通過占領軍的審查制度(或如戰前內務省嚴格的審查手段,塗黑文字、削除、空白)的文章,都在這個新制度中巧妙地得到了重現。永井荷風的〈踊子〉(《展望》.昭和21年1月)、〈浮沉〉(《中央公論》.同年同月)、〈不問而語〉(《展望》同年7月)等,又或者谷崎潤一郎於戰前發表的《細雪》,在《婦人公論》上綻放異彩。這些描寫男女情愛的故事看似平淡無奇,卻是眾多讀者渴求的精神糖分。在那以後,正宗白鳥的〈戰爭受難者的悲哀〉(《新生》.昭和21年1月)、志賀直哉〈灰色的月亮〉(《世界》昭和21年1月)、里見弴〈絕妙的醜聞〉(《改造》.昭和22年1月)、宇野浩二〈煙草〉(《世界》.同年11-12月)等作品,受到戰後文壇的矚目。

百花齊放與眾聲喧嘩

不僅如此,早先受到壓抑查禁的普羅文學和團體(新日本文學會),在戰後的新格局中積極登場,如宮本百合子《播州平原》、《兩個庭院》、《路標》、德永直《妻子,安息吧》、佐多稻子《我的東京地圖》、中野重治《五勺酒》,以及平林泰子的〈一人前往〉〈我活著〉和〈人生實驗〉,這些作品煥發著噴薄而出的生命力。而出生於1925年的三島由紀夫,他又是如何看待和回應戰後的時代格局?眾所周知,三島是對絕對的追求者。

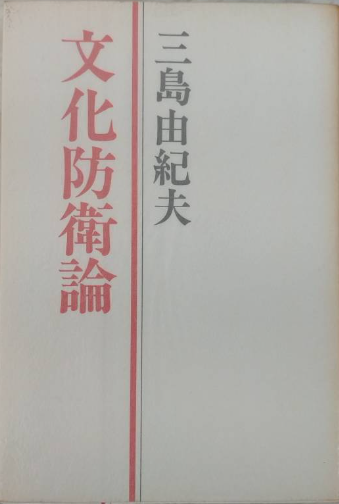

在他看來,戰後這個時代的確存在廢墟與復興,但同時它又是喪失禁慾主義的現實社會,在他的潛意識裡,有時總要蠢蠢欲動,想對其徹底的報復。這並非意識形態的問題。三島的研究者指出,三島是個精神貴族主義者,他認為自衛隊、自民黨和日本共產黨都是卑俗的東西,沒有比實現「不可能」的境地(目標),更能吸引或激發他的行動力了。一如他持續以志的觀點那樣,「由藍天對地上的否定,透過典雅的造型力,將其封鎖在自己的作品中。」他懷抱著這危險的夢想與渴望,一種危險的思想論說,但不可否認,這他同時又展現其虛榮心。他在文章中說,自己最大的敵人,即以「戰後思想」這種安全為由的「思想」,因為它意指「戰後」是安全的時代。正因為如此,在他發表《論文化防衛》之後,理所當然地被視為國粹主義者,指控他總是深藏著恐怖的政治意識形態,是個體現日本精神的右翼分子。

然而,客觀說來,至少「日本」與「戰後」屬於不同層次,他有身歷其境的苦澀經驗(因肺部浸潤被免除兵役),因此,他內在生命中的「反論(似是而非的論點)」就會被重新喚起。他一直相信「諷喻」的力量,卻又被矛盾所折磨。以「二.二六事件」為例,三島比誰都清楚,如果皇道派青年軍官在二二六事件中取得成功,那麼他瞬間就會採用統制派的邏輯成為卑劣的政治人物。

三島由紀夫應當知道,悲劇性的敗亡不是革命。所謂成功的革命已不是革命這種似是而非的論點。因為武裝政變成功的同時,意味著精神性已經喪失。所以,他害怕的並非政變的失敗,而是因其成功得以存活下來。由他組建的「楯會」悲劇性的毀滅,即顯現這個悲壯肅劇的本質。

有專家指出,其實,這個矛盾本身就是與三島由紀夫相通的。因為他清楚自覺到,悲劇性的敗亡並非證實高貴精神的方法,政治上的贏家必然享受著偷安之樂。這就是他的日本文化論的根底:一種「滅亡」又得以持續的「矛盾」情結,尤其在他自刃的當下,矛盾的特質就會明晰地顯現出來。基於這個精神原理,日本文學家指出,三島由紀夫的自殺可歸納三點:

一、無意義和荒謬的。

二、為日本精神和美學殉死。

三、展現自我的死亡表演。

然而,這三點批評似乎過於片面,不算深刻地理解三島的精神世界。毋寧說,三島是為了否定人性這種自然(本質),選擇了將肉體鍛鍊成「鐵」的道路。儘管,在日本戰後世代的作家當中,多半傾向於對黑暗的偏執與誇示,但不能否認的是,三島對於鐵灰的戰後格局亦有像太陽般熱烈的追求。在三島的政治學辭典裡,作為「行動」這個動詞,始終就帶有實現願景和悲壯的色彩,不是作為空泛無力的名詞而出現。

有支持就有反對

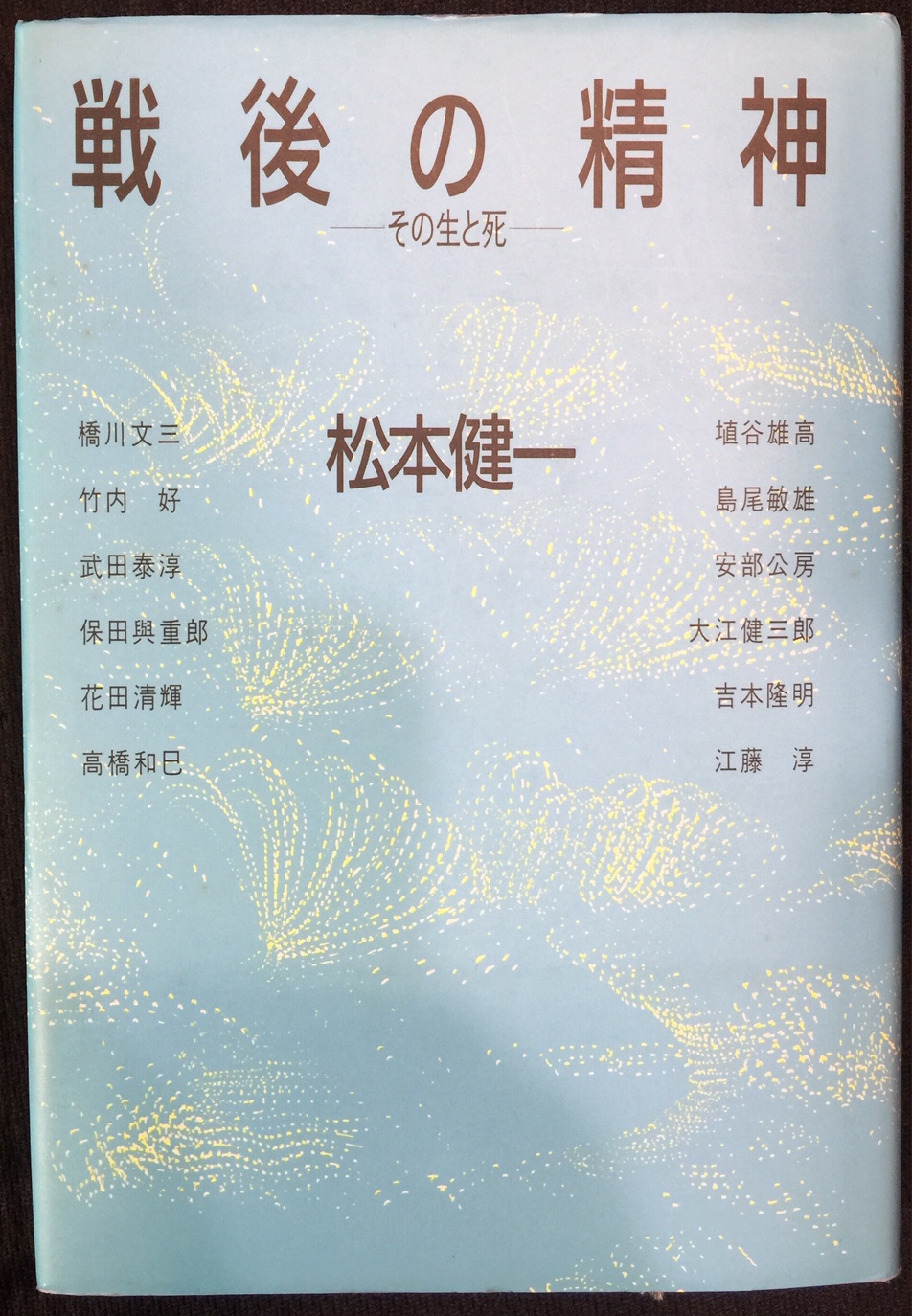

文藝評論家松本健一對於三島由紀夫和北一輝研究甚深,而且熟悉戰後日本文學的流派團體、戰後世界的神話與虛構、作家彼此間的矛盾情結,以及因競爭較勁引發論戰的詳細過程。以大江健三郎為例,松本健一的觀點認為,三島由紀夫自殺之前,很在意大江健三郎對其文章和行動的回應。從年齡上來看,三島由紀夫年長大江健三郎十歲,在輩分上是大江的先輩,那麼三島為何在意這個後輩呢?事情必須回溯到三島發表二.二六三部曲:短篇小說《憂國》、劇本《十日菊》、《英靈之聲》的起點上。

簡言之,三島創作這三部作品旨在肯定二.二六這一軍事政變的象徵意義,並將它視為昭和史上最大的「精神與政治的衝突」的事件,精神失敗但政治理念勝利了。事實上,三島支持二.二六事件早就有跡可尋。在他第一部長篇的自傳體小說《假面自白》裡,將他少年時期對於事件當天早晨的朦朧印象和感動寫了下來:「……快到達前的車站,我透過空蕩蕩的國營電車的車窗,看見工廠街通面的太陽冉冉上升的景致。風景充滿了喜色。不祥地聳立著的煙囪群,還有那單調的石板屋頂的昏辦的起伏,瑟縮在旭日照耀下的雪的假面具那尖銳笑聲的背後。這幅白雪的假面具,常常很容易地導演出革命性或暴動性的悲劇事件。不知什麼緣故,在白雪的反映下,行人的蒼白臉色讓人感到猶如肩挑重擔的人。」

1966年6月,三島由紀夫前往奈良縣的率川神社參拜,並為連載豐饒之海第二部《奔馬》採訪做準備,是年8月下旬,他至大神神社參拜,在三輪山三光瀑布下沖刷打坐,身體力行這種帶有日本特色的極端的修行試煉,其後前往廣島拜會恩師清水文雄等師友,參觀江田島的海上自衛隊第一術科學校,並讀了特攻隊員的遺書。

接著,他前往熊本縣與蓮田善明的遺孀和森本忠(蓮田的先輩)會面,到神風連的誕生地(新開大神社、櫻山神社)採訪,並以10萬日圓購置一把日本刀。到了10月,他透過各種管道,進而接觸防衛廳相關人士和前陸軍將軍藤原岩市,表達想進入自衛隊體驗的要求。為此,12月為舩坂松的著作撰序,而對方贈予關孫六日本名刀作為回禮。同月19日,在作家林房雄的介紹下,三島與準備創刊民族派雜誌的青年世代精神交流。翌年1967年1月,綜合雜誌《論争ジャーナル》創刊,該刊總編輯中辻和彦和副總編輯萬代潔聯袂再訪三島宅第,正式向其約稿,在那以後三島與他們建立起深厚的情誼,同月日本學生同盟的持丸博拜訪三島,邀請三島給予翌月創刊的《日本學生新聞》撰稿。

不用說,三島對於這些捍衛日本的青年們純真之志自然是銘感五內,在〈青年について〉(《論争ジャーナル》1967年10月号)一文中寫道:「如果他們給原先沒有覺悟的我更加堅定覺悟,給沒有勇氣的我注入勇氣的話,那一定是來自那些青年帶給我的教育的力量。」

是年4月12日開始,大概一個半月,三島進入自衛隊接受訓練,他學習挪威、瑞士等民兵組織為範例,強化保家衛國的「祖國防衛隊」棈想,定期帶領學生進入自衛隊體驗。此後,三島獲得搭乘航空自衛隊F-104戰鬥機的經驗,與陸上自衛隊調查學校情報教課課長山本舜勝結成深交,他們共同組建民兵組識(後來更名為「楯の会」),山本並積極指導「楯の会」成員(詳情參見:三島由紀夫與自衛隊)。

上述提及在《新潮》上連載的長篇小說《奔馬》,正是以血盟團事件(發生於1932年2月至3月連續的恐怖政治暗殺)為背景,昭和維新的青年們犧牲自刃,其死亡美學與政治行動交纏難分的作品。同年2月28日,川端康成、石川淳、安部公房等作家舉行記者招待會,發表聲聲抗議中共的文化大革命暴行。同年5月,三島的《死於盛夏》英譯本刊行,經由日本文學專家唐納德.金推薦,這部小說榮獲1967年佛門托國際文學獎第二名(《午後の曳航》也入圍其中),與首獎擦身而過,但瑞典方面的出版社重要成員指稱,以三島的文學成就,將來有機會獲頒諾貝爾獎文學獎(此後又衍生同年有四名日本文學家:谷崎潤一郎、西脇順三郎、川端康成、三島由紀夫入圍諾獎名單,最後川端康成打出苦情牌勸退年青正盛的三島,這與後來三島選擇在自衛隊總部切腹自盡有關。參見小谷野敦《川端康成伝:双面の人》中央公論社,2013年)。

那充滿質疑的視角

根據大江健三郎自述,三島由紀夫積極支持右翼思想活動的作為,深不以為然,而且輕蔑看待,他為此撰寫一篇短文〈恐怖 (主義)符合美和邏輯嗎?〉,發出自己的不平之鳴。他在文中拐彎抹角寫道,「(三島)的確帶來了黑暗巨大的斷念」,但熟知論戰背景的人知道,這句話即指「天皇制」。他的意思是,天皇制站在三島的背後,以此質疑三島推崇(天皇制的信奉者)的恐怖主義,絲毫不美好也不道德,而且污穢不堪和令人畏怖。三島由紀夫讀到這篇文章,透過一個記者傳話,要求與大江論戰交鋒,但是大江態度高傲回覆,他不屑與「小輩」對話,三島只好撰寫一篇題為〈『道德的革命』的邏輯:關於磯部淺一主計的遺稿〉的長文(近2萬字),刊載於《文藝》雜誌上(「磯部淺一的手記」也一同刊登)回應。

這篇反駁文章發表以後,可謂驚豔四座。尤其,在評論家看來,三島的思路嚴謹充滿知性,對於北一輝奪取權力的法西斯主義,以及青年軍官們道義革命的邏輯做了銳利理智的論述。就這樣,三島與大江的戰火延續到了1969年。是年年初,某日江藤淳偶然遇見了三島由紀夫,彼此短暫交談,臨走前,江藤淳突然想到什麼似的說,「對了,最近,大江的近況如何?」三島說,「他(大江)在做什麼,我可不清楚。」江藤向三島探問大江的近況,大概有此目的,1960年代安保鬥爭時期,他擔任「青年日本之會」主席,大江那時是該會成員。在江藤看來,三島回答的口氣有點冷淡,旋即又想,這不能責怪三島,安保鬥爭運動結束以後,「青年日本之會」即自行瓦解了。事實上,類似「青年日本之會」解散的團體很多,有些從事社會運動的激進分子,進而轉向(放棄原先的政治思想主張),回歸安穩踏實的市民生活,這個關於忠誠與背叛的詰問,一直成為思想界與文壇方興未艾的議題。

真實與虛構的決戰

正如前述,松本健一認為,三島由紀夫 「在意」大江健三郎的存在,並非因為他堅定支持天皇制遭到大江的批評,而是在意大江認為他高舉天皇制的旗,卻自行設定和虛構「天皇」的權威以做盾牌,這樣一來,他當然在意大江偷換概念的做法了,亦即大江強行給三島戴上虛構戰後(=民主主義)幕後操縱者的高帽子。事實上,大江及其同路人知道,「戰後」作為時代順序不是虛構,它已經成為確實的存在,如今他們這些進步的知識分子仍然堅守著,寸步不讓地捍衛著「戰後」這個事實。

所以,當有人濫用「戰後」一詞的內涵時,他們勢所難免要進行抗辯。換句話說,大江撰文質疑三島的「戰後」實為虛構與設定,卻被三島的慧眼看穿了,論理明晰的〈『道德的革命』的邏輯:關於磯部淺一主計的遺稿〉,即最恰如其分的反擊,正因為如此,在三島的潛意識裡,他不得不在意大江這個敵對者。必須指出,在左派人士看來,所謂象徵「民主憲政」實體的戰後民主主義體制,隨著安保鬥爭失敗告終的同時,其理想性已經煙消雲散了,僅政治性還延續著。更具體地說,政治透過理念的瓦解,藉由權力得到存續的保證,就此而言,這個觀點同樣適用於戰後體制、明治維新和社會主義體制上,這就是權力的普遍性。

沿著這個思路前進,大江認為三島試圖徹底瓦解戰後民主主義體制而獲得自身的存續,虛構出「天皇」這個權威,然而這個民主主義體制,卻包含由「民主憲法」制定的象徵天皇制,因此,他必須透過虛構的「天皇」批判作為象徵性的天皇制,進而回歸二戰前的天皇體制。但是三島在〈論文化防衛〉(1968)中強調,他無意恢復戰前的絕對主義的天皇制,「天皇不是作為政治概念,而是作為文化概念的復興。

不過,三島有其多面性格,儘管提出這樣的主張,在橋川文三看來,〈論文化防衛〉一文有矛盾之處,因而撰文〈美的邏輯與政治的邏輯〉加以指摘:「相對於三島由紀夫要全面否定戰後體制而虛構出『天皇』,而大江健三郎則說『戰後』為虛構之物,縱然如此,他並不擁護現存的戰後體制,繼續否定理念瓦解的戰後體制,試圖以作為虛構的『戰後』,以重建作為理念的戰後民主主義體制。」由此看來,已經在包含象徵天皇制的戰後體制紮根的右翼人士,與高舉大江健三郎論調的左翼分子,在批判視點和方法有其相似性,大江看見自衛隊在形塑戰後體制的助推趨勢,三島又以虛構的「天皇」狂飆突進(加速進程),難怪他要對三島發出戰鬥的檄文。

如果說,這場論戰由誰勝出的話,那麼我們必須說,沒有勝者也沒有輸家,有的只是因時代爭論而留下的餘響。三島由紀夫於1970年11月25日壯烈自死後,給日本社會帶來巨大的震撼,在那以後,大江健三郎反對和批判天皇制的力道依然不減。他在《自我拭淚的日子》(1971)和《作為同時代的戰後》中,還對作為政治神話和文化圖騰持續產生影響力的「天皇」體制,執拗不休地零敲碎打。大江健三郎有諾貝爾文學獎(1994年)光環的加持,尤其論點總似道貌岸然,自然不乏追隨者,但深諳日本戰後思想光譜的研究者知道,看似忠厚溫和的大江,有其陰暗偽善的一面,而能夠看見大江側面的人,不知是幸運或者不幸?