施芳瓏,倫敦大學亞非學院宗教學與政經學院人類學雙指導博士,擔任倫敦政治經濟學院臺灣研究計畫聯席主任 (2009–);曾任亞洲研究中心研究員 (2003–2016);創辦並主持《臺灣比較觀點》學術講座 (2006–),膺任美國華人研究協會董事會成員 (2015–),華盛頓台灣智庫 Global Taiwan Institute 諮詢委員 (2016–)

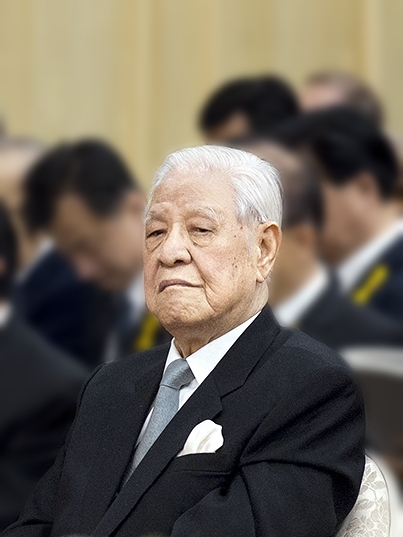

對一位政治領袖的功過,很難蓋棺論定,更何況是對具有多重身份的前總統李登輝先生。自7月30日辭世至今,國際媒體咸襲 1996 年 5 月 20 日美國《新聞週刊》贈給李登輝先生的稱號:「Mr. Democracy」/「民主先生」,來定論他的政治遺產。

在這一個半月的喪事期間,有多國政要表達哀悼,如:8月12日,美國衛生部長 Alex Azar在台北賓館追思,並紙條留言:「李總統留下的民主遺產,將永遠推近台美關係」; 9月19日在告別禮拜,日本剛卸任首相安倍晉三請人宣讀悼文:「李登輝總統將自由、民主、人權等普世價值在台灣扎根,被世界譽為民主先生,並對增進日本與台灣的相互理解與友好具有重大貢獻。」

相對地,在台灣國內,除了「民主先生」外,還參雜著許多不同的評價,這正突顯出台灣是個言論自由的社會。這一個半月來,一些政論節目裡,紛紛議論李前總統曾經有意商談國家統一,還是一意追求台獨?究竟他認同國民黨,還是偏愛民進黨?自始至終他騙了蔣經國嗎?

這些爭論辯得面紅耳赤,但似乎不著邊際,因爲一開頭問題就問錯了——「人」不對「題—李前總統就不是這些命題「非黑即白」的二元思維,即:「非統即獨」或「非國民黨即民進黨」,而是有著動態辯證的生命哲學,以他自己的話說:「我是 『不是我』 的我」。

在他22歲前,生活在日本殖民時期,他是岩里政男,受到完整的日本高校教育,當過日本兵,替日本打過二次世界大戰。戰後的中華民國時期,他是李登輝,他是本省人,經歷過228事件的省籍衝突。他轉而對共產主義有些期待,在台大期間加入共產黨,但感覺不是那麼回事,一年後就退黨了。在國民黨白色恐怖下,因這不良紀錄,他遭受過警總的約談,有20多年晚上都睡不好覺,怕被「掠去」(抓走)。由於他農經專業上的精闢見解,受到蔣經國的青睞,延攬入國民黨;他於1971年加入國民黨,進而從體制內來改革台灣。他為蔣經國所培植重用,一路從台北市長、省主席、副總統、直至中華民國總統。

話說回來,前總統李登輝這個「動態辯證」的我,很容易被有「明確且不變」的我,解讀成機會主義者,善變者,偽裝者,騙子等等。是的,很多人想騙蔣經國,但蔣經國是那麼容易被騙嗎?而且一騙就騙了17年久?相信很多人和我的答案是一樣的:不會吧!我的分析是:雞同鴨講;問題出在:兩個不同範疇的「我」,及其所衍伸的不同世界的認知。

以後殖民理論作分析,套用愛爾蘭學者Declan Kiberd 的話:

In Ireland, British colonial rule created self-consciousness in the population of being “Other” and of being subordinate。

李前總統的「我是『不是我』的我」,可以被理解為是一個「被殖民」(the colonized) 世界的我。相對於殖民宗主的「本我」,被殖民者是「the Other / otherness / 他者」,經由不停地問「我是誰」,尋找「我是誰」的過程中,去建構修訂「被殖民者的自我」。

李登輝自己說:「人不是一下子就知道什麼是對、什麼是錯,過去我的認識不夠,像浮士德說的,卡早我的眼睛濁濁的」。

相反地,那些抨擊李前總統最烈的人士,通常是有個極為「明確的」且百年「不變的」我,那是個19世紀末20世紀初就建構的中國國族主義 (Chinese Nationalism) 定義下的我,堅決地相信:「共同祖先」所遺留下的「祖國」,有「神聖不可分割」的國家領土,及為「維護國家領土及主權完整」犧牲的愛國情操。無庸置疑地,那些奉「國族主義」為基本教義的明確的堅決的我,當然無法理解辯證動態「被殖民的他者」的李登輝的我。不過這樣的誤解,並無損於國際對他的評價『Mr. Democracy』 /「民主先生」。

關鍵就在:是一個明確不變的國族主義信仰者,抑或是一個被殖民的他者的我,造就了台灣民主的傳奇呢?答案明顯地是後者。從最近解封的日記,我們得知蔣經國先生晚年的開放民主人權,更大是受迫於美國的壓力,他一直是把國族與政黨放在首要考慮。相反地,李登輝先生的生命哲學,正好是推動民主轉型的成功要素:既然為「國族」與「政黨」所排外的他者,那正好就將普世價值的「民主」,放在「國族」與「政黨」之前的優先考量。

既然自小就沒有一個明確不變的我,被殖民的他者的我,都是建立在一連串「昨日之非不可留,今日之是不可執」的應變上。這樣養成對世界的認知,剛好運用在總統任內詭譎驚險的12年 (1988–2000)。最終他以一位受日本完整教育的台灣人,加上飽讀世界歷史思想書籍,熱愛民主的普世價值,在仇日反共愛中的威權統治高層中,團結一切可以合作的力量,堅忍地一一拔除改革障礙,沒有引發軍事政變,不屈不撓地從「威權政體」轉型成「民主治理」,完成了寧靜革命的台灣民主傳奇。