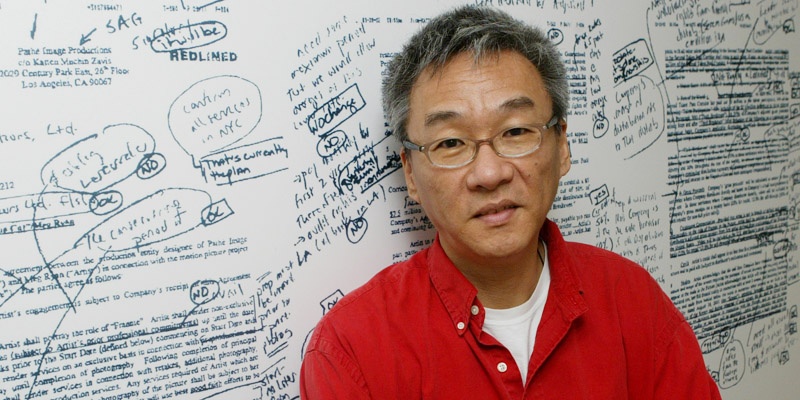

素樸勛,政大東亞所畢,養貓人家,2018金馬亞洲電影觀察團團員,台北市議員落選人,「夜行林森北」共同創辦人。

我在公車上就把《牯嶺街少年殺人事件》的劇本讀完,不是要輕薄楊德昌四小時的電影,而是,讀的是小野編劇初版。

編劇初版,距離電影最後呈現距離有五年之久,中間經歷了很多,包含小野退出了團隊,詹宏志、陳國富的加入。距離1991年上映的今天,四小時的版本又是在25年後跟各位初見面,我從劇本中理解的,是一部作品如何從原形出發,怎麼把人物開展,並如何成為一個龐大的結構。

以最終美國修復的四小時長度看來,如果這是一條長達30年的創作軸線,我正站在她的起點與終點。

創作者最好的朋友

小野,作為一個小說家,最後沒有跟楊德昌的電影《牯嶺街少年殺人事件》走到最後,也讓小野之後退出了電影圈,離開了中影,從此不再搞電影。在新浪潮的路上,小野曾經對楊德昌說過這麼一句話:「我總不能一直仰望著你」

小野還說,「其實我也不差啊」。從1983年,中影的長官要小野把當時擔任導演的楊德昌換掉,小野想了想,最後還是跟長官說:「把他換掉的話我就不幹了。」的這一段故事,還有楊德昌總是到他家按電鈴,聊故事,聊電影,通常是在半夜。創作者的焦慮,也從這裡開場,小野說,焦慮是創作者最好的朋友。

殘酷青春

改編自真實少年殺人事件,楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》是一部具有歷史、社會紋理的殘酷青春故事。經由鏡頭化約成為那個年代的集體記憶,只是在對自身記憶也都殘酷的城市裡,劇組還要到南部的眷村裡才得以重建台北的真實。

沒有歷史感,於是我們失語,但也是為此,那些「打了八年鬼子現在住日本房子」、「中山堂是他老子管的」、「打kiss、泡miss」的台詞,也才讓我們得以支吾其詞的拼湊出自己的樣子,湊出那些刻意被遺忘的、禁忌的、邊陲的話語。

跟他媽的小四,逆光的張震身影一樣,用小四在片場幹來的美式手電筒,在黑暗裡不經意地照阿照,跟我們坐在黑黑的電影院看這部電影一樣,結果探索到他媽的不該看/禁忌/足以完整一個人/後勁十足的那些東西。

作者焦慮

楊德昌的哥哥是一個傑出的藝術家,在他的電影裡面,有一個這麼樣的哥哥的角色,默默地承受一切,默默的保護著弟弟。在現實生活中,楊德昌的哥哥是一個會畫漫畫又有很多才華的藝術家,但是因為時代的關係,哥哥不能夠走藝術這條路,也許楊德昌的藝術成就,也是因為崇拜哥哥而那麼發光發亮著。在楊德昌電影裡,經常出現沒有安全感的女人,在《牯》中的小明即是如此。

而對於外省幫派的描述,以及本省掛的台詞與對白,都是經由考據而來,跟真正的兄弟們學行話。楊德昌跟小野本身都沒有混過幫派。

四小時的眷村風景在2016年的今天,讓觀影人不禁反思,我們的青春是由什麼構成的?戰車在路上穿梭,在呼嘯之中談戀愛的光景,跟我們的經驗相比為何如此陌生,即便面對自己的殘酷青春,我們記住了,又忘記了什麼?