美國伊利諾州立大學電腦科學教授、北美台灣人教授協會會員。

融合表現主義與超寫實畫派的瑞士裔德籍畫家克利〈Paul Klee, 1879-1940〉在1920年畫了一幅名畫,克利以其獨創的畫法用簡單的線條勾勒出一個展翅的天使,天使彷彿置身一個荒謬的情境中,表情痛苦。克利將此畫命名為Angel Novus,其中Novus為拉丁文,有「新」與「重生」之意,或可譯為「新之天使」。雖然克利本身是二十世紀前葉的重要畫家之一,在藝術史上占有一席之地,「新之天使」也完成於他創作的巔峰時期,但該畫之所以成名卻不是來自藝術鑑賞,而是思想界對該畫的凝視與沉思。

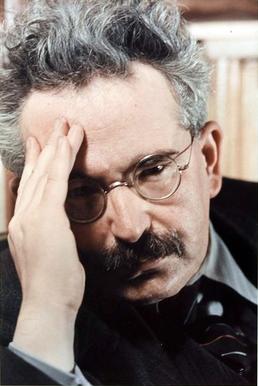

這幅畫在1921年由舒勒姆購得,家境富裕與年輕的舒勒姆將這幅畫送給班傑明做為生日禮物。舒勒姆〈Gershom Scholem, 1897-1982〉後來成為猶太史學家,班傑明〈Walter Benjamin, 1892-1940〉則為當代重要的思想家,與國人較為熟悉的漢娜鄂蘭有姻親關係。如同那時歐陸的猶太人,班傑明痛苦地活在兩次世界大戰之間,一戰後的德國猶太人更是風聲鶴唳。納粹掌權前夕班傑明逃離德國來到巴黎,1940年巴黎淪陷後再度逃亡,卻在越過法境後被占領加泰隆尼亞的佛朗哥政權查獲。彼時血腥的西班牙內戰剛結束,法西斯佛朗哥與希特勒一個鼻孔出氣,班傑明面臨遣返與送往集中營的命運,最後自殺身亡。班傑明的自殺是思想界重大的損失,不是班傑明不敢面對納粹的集中營,而是他以死來表達他對歷史的絕望。

回到克利的「新之天使」,當年班傑明接受了友人的禮物,把它視為一生中所擁有最重要的財產,只有少數訪客知道這幅畫的存在。1933年班傑明帶著它輾轉逃到巴黎,然而納粹終究是他無法閃躲的惡靈。班傑明終於在凝視這幅畫近二十年之後,轉頭將它拋棄在巴黎,邁向自己的死亡。克利本身的際遇也隨著納粹的崛起惡化,他的作品被納粹定為猥褻之作,住家與工作屢遭蓋世太保騷擾。克利與班傑明同年逃離德國,回到出生地瑞士,但已無公民身分,等同流亡,晚年疾病纏身。或許是巧合,畫家過世後三個月,哲學家也結束了自己的生命,兩人的生命同時停格。

班傑明在死前不久完成他最後一篇論文《歷史的哲學》,文中寫下這段讓史家顫動的經典比喻,他把克立畫裡的天使看成「歷史天使」的化身。班傑明這樣描速:

「天使看起來就像要離開他正在處理的棘手要務,雙翅已經展開,但他的雙眼凝視著過去,嘴巴開啟,欲語還休。這是一個要描繪歷史天使的圖像,他的臉面向過去,當我們的認知只是一連串的事件,他卻只看到一個巨大的災難,這個災難的殘骸碎片不斷堆起,不斷粗暴地丟到天使的腳前。天使想要留下來,喚醒死者,重建一切已化為碎片的廢墟,但他做不到。狂風從美好的樂園襲來,灌滿他的翅膀,如此的狂暴,天使再也收不起翅膀,無法抵抗的狂風,強迫天使走向他背向的未來,儘管他眼前的殘骸碎片已堆到天際。這股狂風,我們稱之為進步。」

我們並不確定哲學家看到的天使和畫家畫裡的天使代表同樣的隱喻,有此一說克利畫的是更可怕背叛上帝的天使長,撒旦,也就是指1920年正準備展翅的希特勒,但無論如何,班傑明對歷史的洞見卻意外讓這幅畫成為探討歷史記憶最令人不安的比喻。這幅畫在班傑明死後多次易主,多為思想界中人,如法蘭克福學派的阿多諾〈Theodor Adorno〉,最後回到最早的買主已移民到以色列的舒勒姆。儘管史學界多年來不斷引用班傑明的比喻,這幅畫要等到舒勒姆過世後,以色列博物館於1988年列入收藏世人才得以目睹,永遠提醒世人歷史記憶的破碎與以美好樂園之名強迫進行的集體遺忘。

在台灣,我們的歷史更是堆到天際的的殘骸碎片,歷史的書寫者比克利畫裡的天使更無助,處境更無奈。當我們開始要講轉型正義、宣稱記憶歷史、奢言創造共同的未來時,我們完全無法掌握這些美麗語言的意義,不知只是無知政客的鸚鵡學舌,還是進步主義颳自美好樂園的狂風?也許,凝視克利的「新之天使」與沉思班傑明的警告,才是我們面對歷史前要先準備的第一課。