作者為北市聯醫松德院區精神科醫師、臺灣精神分析學會名譽理事長、北市聯醫「思想起心理治療中心」心理治療督導,部落格和臉書是「文三七人在它稻和鷹的糾纏裡」。

「沒有一個人必須為他們的認同道歉」,這是蔡英文在總統選舉後的勝選感言裡,一句有力量的語詞。但是我想要問,如果有某些認同是潛在地認同暴力者呢?

尤其是台灣這塊飽受外來侵擾的土地,我很難假設有一方選舉贏了,大家投票決定了一些事後,各種解讀的儀式行為裡,就已經排除了國民黨在台灣歷史裡,自始以來各式統治讓人心理驚恐的舉動。雖然要去經驗對於威脅者的「認同」,這種認同隱含不自覺地出現仿同行為的現象,但因為它們出現方式很微妙,不是很容易馬上察覺。

例如,對於選舉後立法秘書處被大搜索的事,外顯是以涉及採購的案子而偵辦,但事後網路上的各式猜想裡,仍有前述的恐懼存在。這不是說不要怕就會消失的捕風捉影,因這種影子是真實無比的心理感受的呈現,如果只把它當做是小事,將會錯失了理解當前心理狀態的機會。

症狀是問題,也是了解潛意識的重要窗口

我並沒有要談感人並讓人心血沸騰的故事,而是談談台灣走到目前,太陽花運動和上周總統和立委的選舉結果,都是以前種種努力的成果。只是成果的解讀還要看後續發展,因為後續發展可能隱含著早就存在的欲望和心理動力,但因為恐懼或其它欲望而被一時克制。其實在選舉過程裡,不少人猶豫著如何配票,這種猶豫是種種克制和不安的總和。

從精神分析的角度來說,任何成果是先前所有複雜動力下整體妥協出來的結果。這種妥協可以由選舉過程的不確定感,以及選民們在某些擔心下出現如何分配區域立委和政黨票的不安,以及自覺或不自覺的心理妥協,說服自己,然後走進投票所,展現出就算有事前民意調查但仍讓人不安和不確定的過程。這也顯示了人心的複雜難解,我把在投票所裡沒有人可以看見其他人如何投票的過程,只能有最後結果呈現的現象,比喻為人的潛意識裡各種不自覺心理動力和欲望角力後,妥協的結果呈現出來成為「症狀」。

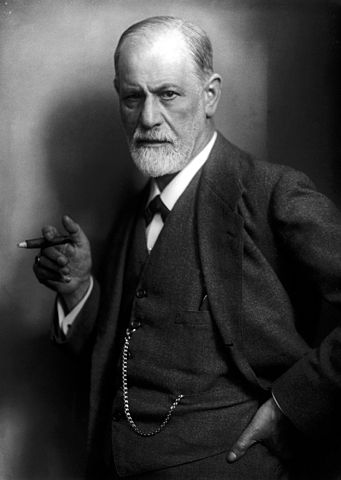

這是我認為可以將太陽花運動和這次大選結果,當做「症狀」的假設基礎,但是大家必須先了解在這種說法下的「症狀」,不是一般人或部分精神醫學將症狀當做是必要祛除而後快的問題。對精神分析來說,症狀是問題(是不是「病」,是另一件事。),可能是困擾卻也是了解潛意識的重要窗口,一如佛洛伊德認為透過夢的分析可以走向潛意識的皇家大道,對於症狀的分析也是如此。

涉及「認同」的課題大多走過荊棘路

在大選前後所呈現的種種複雜度,依我的觀點是值得從「認同」的角度來思索。首先我們要先了解社會和政治裡,一些問題會在最後形成某種認同的課題,而需要被注意和討論,大多意味著這些專有名詞的主題認同,都是走過恐懼不安的荊棘路,未來也可能仍得在人性的荊棘路裡慢慢前行。這需要的不是花俏的語詞,因為漂亮的語詞都是最後收拾成果的話語,但是這些複雜多向的各式認同課題,常是以前可能被自己或社會當做是犯罪或是疾病的症狀,它們就是以失語的無言或微言方式呈現為「症狀」的模樣。

這些認同的課題包括了比以下羅列的還要更多,例如文化認同、家族認同、民族認同、國族認同、國家認同、性別認同等等的差異性,各自建構出了它們想像的共同體,以及可能早就存在卻還難以言明的課題。不必然是每個專有名詞的定義問題,雖然名詞定義本身就有一些爭議,再加上如果背後有恐懼的心理,會讓那些專有名詞不易浮現成為被看得見,被說得清楚的認同課題。

回頭看台灣,多少人為了在某些時候難以言明而失語的各式認同,被抓進監牢或者被當是症狀或疾病。雖然我們多年來的民主化和選舉過程裡,以恐嚇方式尤其是引進中國因素來恐嚇的方式,乍看是效用漸減但是這些恐懼真的消失了?我認為不是那麼容易,我想像的是如果沒有消失,它在那裡?如何被我們自覺和不自覺對待呢?

「我是誰」這個大命題的展現舞台

我們不能忽略至今仍會浮現,並需要被冠上是什麼認同的主題,都有它們在這塊土地生存的血淚史,有些只能暗夜獨自悲哀,有些被拉至公開話題,但是公開成為話題後並不必然暗夜哭泣或恐懼就少了,就變得容易面對。我這麼描述只是提醒,不要以為這些認同課題只是立個法律就解決了,而是需要各式平台機制的建構,有各方不同意見夠長時日的表述才是重點。

就像心理治療過程裡以精神分析來說,不論再困難急迫的問題,治療者一定要先架構好,可以談論而且是可以逐漸自由談論的時間地點等架構。這些涉及各式認同課題的背後,都是一個「我是誰」這個大命題的展現舞台。由於以「我是誰」做主題常被誤解為只是在意自己,忽略了前述羅列的種種認同課題,其實都涉及「我是誰」的主題。

對精神分析來說,當然會更強調那個不自覺的「我」是什麼?不只是被意識化而能夠羅列出來的想法而已,雖然很多人不喜歡被強迫假設,人竟然還有個自己,不自覺的自己的存在。不論如何,經由這次大選的觀察,很多意識上不同的認同課題文錯,相互妥協和相互集結而成就了目前的結局。

再回到蔡英文在總統勝選感言裡,看來在網路世界裡被傳頌得很深遠的一句話:「沒有一個人必須為他們的認同道歉。」簡單的語句常是很有力量,很有激勵的作用,或者套用當代常用詞覺得很有療癒的作用。但這是什麼意思呢?它的力量來自何處呢?尤其是有力量的話語,更值得探究它的作用,包括正面和負面的功用,一如藥物的給與,不能只著重藥效而忽略了副作用。

要從容忍到包容,從和解到和諧?

如果推論任何的認同課題,最後都想要找到自己,替自己在人世間定位,但是如前述大多數認同課題都涉及不同觀點,不同欲望的相互牽扯,難以在外在現實和心理世界裡相互和解。

假設前述的副作用會出現在不少地方做為觀察對象,如果用柯文哲對於總統選舉結果的賀詞裡,提及「要從容忍到包容,從和解到和諧」做為副作用的觀察點,也許是一個思索的切入點。這是一組動詞建構出來的方向,有動詞就會有力量的副件用(反作用力),這些都是簡短有道理的語句,但是何以仍得重複強調呢?是否就是意味著那不是容易的事?

因為社會上愈流行的話語常是愈困難做到的,例如正向想法,這是困難的課題卻是大家耳熟能詳。但是這種狀況容易呈現我想要描述的副作用,例如因為容易被誤以為知道了就是做到了,或者做不到就變成無法言說的困境,因為會被打壓以不要再那麼負面了,變成只能默然無言但問題依然存在。

不過的確仍需要在外顯制度的建構,如立法院的聽證制的如何落實,讓各種聲音得以有舞台可以實踐包容,但是包容後呢?總需要採取決定,那就是不包容了嗎?如果包容不只是表面制度的建立而已,也涉及心理的深度感受,這條路有多長呢?因為歷史至今並沒有因為有進步的意識形態和概念,人對於「我是誰」的受苦就變少了。

缺乏臆測也寸步難行

這些認同議題在台灣隨時有可能成為爭議,理論上愈是如此多面性且易發性,就可能意味著它有一股潛在不被自覺的動機存在著,表面的各式事件和後續反應,只是這些內在不自覺的動機在產生實質的影響。但因為是不自覺的,因此當深度心理學要做說明時,必須讓大家知道這些只是推論和臆測。

這也是精神分析的後設理論的實情,佛洛伊德晚年也明說精神分析理論是臆測,但如果缺乏臆測也寸步難行。一如一個人走出門後,周遭會發生什麼事,遇見陌生人時會如何回應,都需要當事者的臆測,只是我們不自覺或者我們為了不願處於不確定,因而常會很快在現實上找出一些跡象做證據。

先找幾個表面的事件做為進一步說明的基礎。例如在總統和立委選舉期間周子瑜事件發生後,國家認同問題持續延燒,所謂事件通常是先前醞釀已久,或是散居社會裡各個人心的心頭已久,而選舉結束後,這幾天又有另一台灣歌手被爆出在中國高喊「不用分那麼細,我們都是中國人」,然後該歌手的粉絲頁人數快速下降,對方的回應裡訴諸老一代對於中國的可能情懷,論述看似有道理不過看來仍只是再度提油救火,何以如此?

另一事件是選舉期間和選舉後仍上演的戲碼,所謂「多數黨組閣」這個缺乏明確定義,容易有多重角度解釋和各取所需要的詞。「多數黨組閣」如表面來說仍然在政治算計,而不是在建構可溝通的信任機制?仔細想想這過訊息被拋出的過程,是要建構信任或是政治算計?在台灣一般對政治課題有興趣者會難以辨識嗎?我假設是不會太難,但是何以仍需要很多周邊措施,來確定一個詞語被實踐後不會帶來東補西補的僵局,卻是想要以如此急就章方式做為起步,甚至被當做是所謂和解的第一步?

以無言和微言方式存在的潛意識動機

但這兩事件至今仍有明顯的情感和情緒,在推動著大家的論理,其實還有其它課題在最近發生,表面上是各自事件但我假設,是有潛在共通的動機在影響成為潛在推動。我先說明這個想法以免被誤解,所謂潛在共通動機是指心理學的動機,但因是潛意識的動機不應被簡化說成是,意識上各自有政治利益和資本主義金錢謀生的鬥爭。

這些外顯被當做分析焦點原因,不是我要說明的潛在心理學動機。我要說的是某些深層的心理力量,這些力量通常以無言和微言的方式存在著,不是以有道理的意識的理論,例如憲法制度或政治制度建構的概念。但是因為一般人理解潛意識的動機,常以為那是故意的或是刻意欺騙的,並以此來自責或責人,當然不是如此。雖然我個人是傾向認為,這些心理深處唯有在文學藝術等領域才有機會更深度和厚度的天馬行空,而政治和憲法概念也是尋找「我是誰」的主體認同,是這些心理推動的具體成果。

如果將精神分析的性學理論和伊底帕斯理論搬來說明前述兩現象,勢必招來被認為是橫柴入灶的暴力。不是不能這麼說,但是目前的跡象上仍不足以說明,雖然目前強調女總統的「女」裡,所隱含的是什麼女人?女性是什麼?母親是什麼?母性是什麼等課題(也是「我是誰?」課題的一環)。也許更接近精神分析的性學理論可以貢獻的場域,但是我覺得這不必那麼急切,就此議題馬上以精神分析的理論來硬套,因為這個課題仍值得再觀察,也將會是後續的議題就是了。

文明總有令人不滿之處

再回到本文第一句的說法,「沒有一個人必須為他們的認同道歉」?如果有某些認同是潛在地認同暴力者呢?這個疑問大概是常識了,很多人常提及對暴力者的認同。因此要理解這句話不是很困難,只是真正的難題在於如何有個平台,可以知道那些表面事件本身,除了理想性之外,也可能隱含有對暴力者的不自覺認同呢?

尤其是愈理想性的理論和意識形態本身,由於大多隱含對於既有和未來仍存有的人性的挑戰,不然不必辛苦地建構。依精神分析的臨床經驗,這些具有理想性的意識想法(包括進步的意識形態和易被接受的話語,如包容,和解等),常是愈困難被自己和周遭人感受到那些暴力性質,或者更進一步來說並不是少被人們感受到,而是很不容易在理想性的概念下,仍要提出可能潛在的對於暴力的認同,這常帶來反彈。雖然進步的意識形態,和要包容,要和解都是良善的,但是文明總有令人不滿之處,只因人性裡還有其它無言或微言的面向存在著。

這種反彈不是不應發生,它是必然的反應,是內在心理世界以無言或微言方式存在的聲音。例如,如果將「和諧」放「和解」的前頭做為前提,這跟慢慢考慮作用和副作用,來建構一個可以和解的平台是不同的過程。因為和解過程勢必有不同聲音,甚至有怒氣,有怨懟,有不滿,尤其是以前在權威壓制下的無言或微言,如果以和諧為前提,這些聲音勢必很難出現。但是到底在和解過程裡,怒氣不滿可以有多大聲呢?其他人要如何聽,表達或不表達才是貼切的呢?這問題又將我要說明的主題帶進更複雜的處境。

不是以為貧窮就以便宜就好的心情

這些探索和思索並不是要讓行動減弱,而是如同臨床上對於理想性(想要變好的欲望)的潛在分裂特質的思索,如果能夠更深刻是否有可能讓行動更有力?我甚至認為這些和「我是誰」相關,卻以複雜型式出現的各式認同主題是更重要的課題。這涉及文化層面的深化,也讓形式化的民主得以深化的重要過程,這是呼應不是以為貧窮就以便宜就好的心情,這裡的便宜不是指價錢,而是不要便宜的同情,不要便宜的概念。更是廣義的文化界和心理學界等能夠貢獻這塊土地,並形成重要資產做為後人得以回顧和詮釋的歷史,也讓台灣認同有歷史資產做為心理回憶和前行的基地,雖然顧肚子當然也是重要課題。