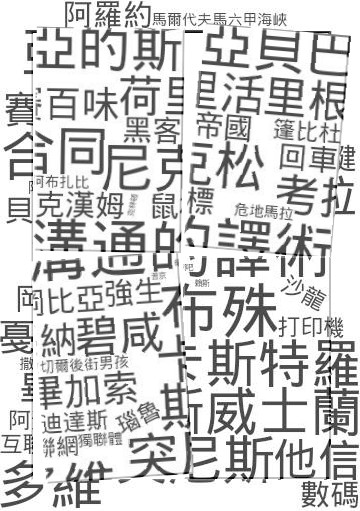

四月20日晚間,非凡新聞台報導一則中國國家主席習近平出訪巴基斯坦的新聞,稱習近平該日抵達巴國首都「伊斯蘭堡」進行訪問,當下的我實在很是錯愕。「伊斯蘭堡」是中國方面的譯名,台灣的標準譯名應為「伊斯蘭瑪巴德」(Islamabad)。又莫約數日之前,TVBS播出一則google在中國發展近況的報導,新聞內容中規中矩,唯在口述上始終稱google為「谷歌」,雖然稱呼「谷歌」不會讓人不理解其意,但也著實讓人感到彆扭。

一般而言,直接以中文音譯名稱呼「谷歌」是中國的使用習慣,並非台灣本地的使用慣性,這一如我們不將SARS稱為「非典」,也不稱港人稱作的「沙士」一樣,再舉習慣為例,台灣則慣稱東協而非「東盟」。在此,能夠被理解的是,相同客體在語言、文字分殊各不同區域流轉之後,會自然衍生出不同的譯名方式與口語習慣,最終成為具自我風格、莫衷一是的詞彙予人溝通。