過去:在街頭闖蕩,在廟堂拔劍砍柱。曾是刑期比短第一名政治犯。

現在:種菜,種花,還自以為是吟遊詩人。

5月30清晨,43年前的這時刻,泰源事件5烈士壯烈成仁。

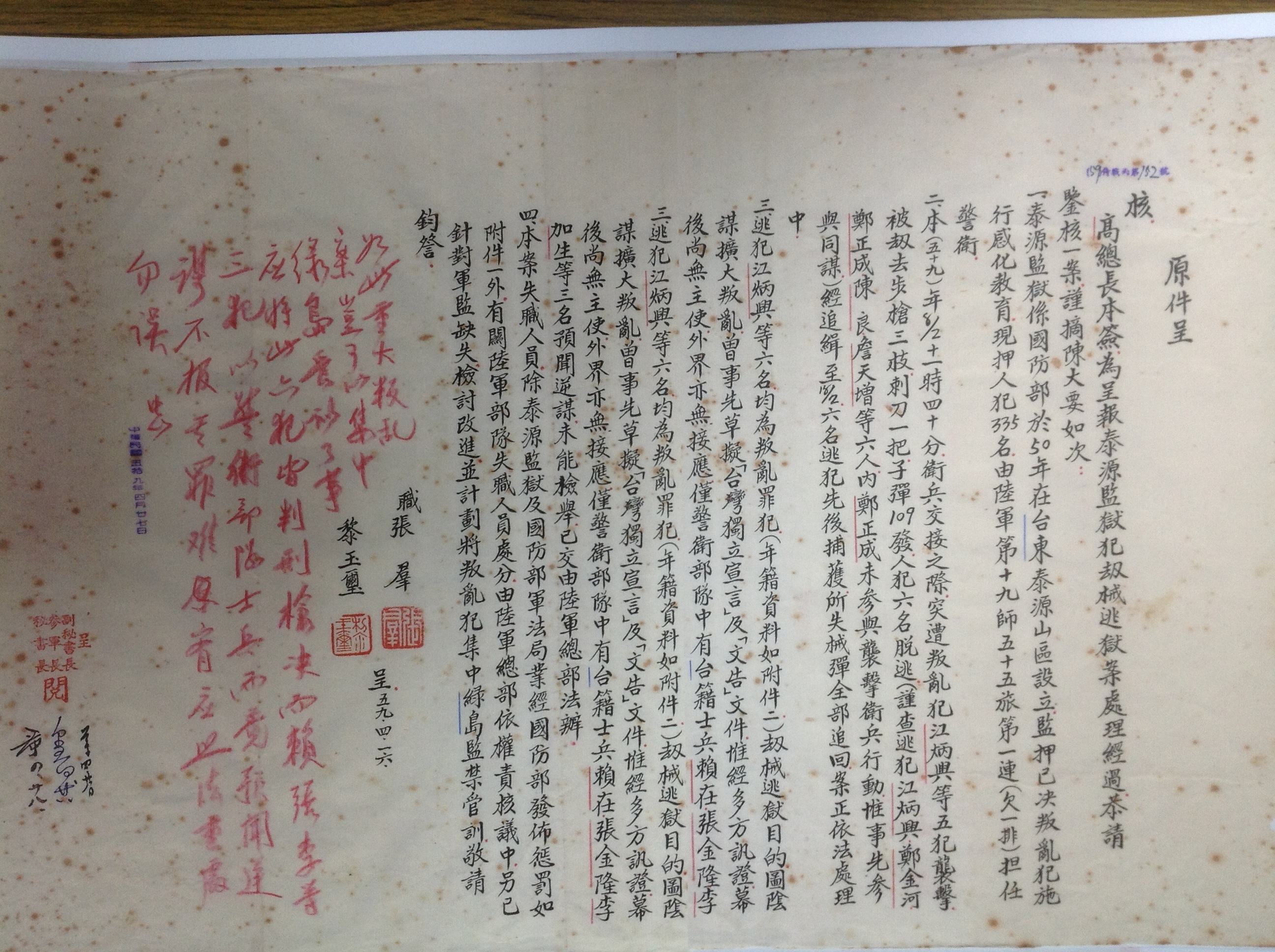

1970年2月8日,台東泰源監獄臺獨政治犯鄭金河、陳良、詹天增、鄭正成、謝東榮、江炳興聯合駐紮該地執行警衛任務的臺灣籍士官兵幾十人,以及當地的臺灣原住民知識青年等共100多餘人,發動監獄革命,並計劃奪取輕裝師武器,佔領廣播電台,向全球廣播宣傳台獨聲音,失敗後6人中除了鄭正成外全部壯烈成仁。

今年5月30,施明德、洪其昌在立法院舉辦了「敬烈士」說明會,強調「烈士不應該被歷史遺忘」,所以將近期在立法院舉辦一個跨黨派的大型追思會。

得納悶的是,每年228像王添燈、陳澄波、張七郎、林茂生等等當時犧牲的台灣各領域頂尖的一大批領袖不是都是烈士嗎?他們不是都不只沒被遺忘,而且一再被悼念追思了嗎?此後白色恐恐怖中被迫害的數以萬計其中被槍斃的菁英名流也大有其人,比較起來,泰源5烈士不要說學歷特別低,頂多的江炳興也不過是陸軍官校肆業而已,在社會上更都是無名小卒,那麼為什麼要鄭重其事的特別紀念泰源這5人?

其實說這5烈士沒有人悼念,是錯的,多年以來義光教會每都辦了追思會_____這就又來了兩個問題:

第一,既然每年都有人追思為什麼怕他們被忘記?

問題出在每年參加追思差不多都只是當年的政治犯伙伴,偶而才有彭明敏、史明被邀參加,照這情形下去這些七老八十的伙伴都過亡後,他們就將被社會完全遺忘了。

第二,社會常把把政治犯當英雄,而這些英雄們為什麼認為他們自己之中只有這5人值得年年紀念?理由不用猜,因為政治犯的共識是,這5人才是真正的英雄。

只是這些真正的英雄將來如被遺忘,真的不稀奇。他們的景況還真慘,江炳興等五人被槍殺前交代鄭正成希望以後五人能葬在一起。滿頭白髮的老政治犯蔡寬裕說:「那六個兄弟,當時警總如何的刑求,我們都可以想像的到;但我想像不到他們竟然在那樣的刑求之下,沒透露任何一個姓名,使得我們幾百個人得以活了下來;但至今,我們甚至連個紀念塔或碑都沒能給他們⋯⋯讓他們的骨灰集中在一起⋯⋯」。想想民進黨靠著台獨成為社會多數,今天選舉,侯選人一募款動輒幾百萬,千萬,幾億,而立足台灣,甚至風光執政了8年,但這些台獨英雄們竟淪落到為「台灣真正的英雄」完成死後合葬的遺願都達不成,真令人無比酸楚。

於是,問題又來了,英雄們認為的英雄為什麼社會反而完全冷落他們,不把他們當英雄?

5月30日我致詞時感慨萬千,一下子差一點說不出話來,這是在1987年參加一連串228和平運動演講時都沒有過的經驗。

儘管228是台灣歷史上最令人震撼的慘劇,但228和平運動的主調是訴求被屠殺的社會菁英,我演講時的心情是充滿了悲憤,但5月30發言時則是被虔敬支配的深沈悲痛。

悲憤是因為他們之中除了王添燈早就自覺自己面臨死亡的覺悟外,其他的菁英名流並非揭竿起義之徒,甚至連王添燈那樣的心理準備都沒有,換句話說,他們基本上都是寃死的。因為寃,所以這些菁英的家屬都要求「平反」。所謂平反也者,就是因寃造成了不平,反其道加以補正則叫平反。站在平反的立場,當社會開始正面面對228後,未參加和平運動的謝長廷推動〈228事件處理及補償條例〉立法,替他們爭取了金錢的「補償」。此後又人推動而有了〈戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例〉,〈戒嚴時期人民受損權利回復條例〉。

這些條例通過後差不多所有覺得委屈的228或白色恐怖下的受難者或家屬都去領補償了,但奇特的,還是有王添燈後代、楊碧川、施明德等兩三個人拒絕領這筆錢。為什麼不領,我沒問過他們,但我的推測應八、九不離十:當接受寃屈、平反、補償這一套邏輯時,便等於承認當權者統治權的正當性,錯的只是政府底下的官員決策或執行而已;但泰源烈士和王添燈則認定當時自己是整個地否定當權者統治權的正當性的,所以他們打心裡出發不可能去拿這筆錢。

兩個間差別好有一比就是體制內改革和革命的分際。

遇到一個極端不義的政權,從「上帝」的立場看來,兩個應當都是允許的吧。但在人世間,為那一個對,有時甚至要爭辯到你死我活的地步。

這差別註定了迄今泰源追思和228紀念分道揚鏢各自舉辦的現況,也讓施明德和許多泰源事件後留下來的受難者之間一直並不合致。

今天,施明德若以228模式舉辦追思邀請跨黨派參加,以死者為大的角度來看,將是對5烈士大不敬。幸好施明德在說明會中說台灣人不能只懂得對寃魂哭泣,不知道崇敬真正的烈士,否則,台灣人將永遠是無脊髓骨的軟體動物,所以他想像的追思會應當既和義光年年辦的不同,也應會和228追思會不一樣。

他這句話使我想起了我在2009年的書《歷史劇場,痛苦執政8年》中寫的一段:「228消失的社會菁英⋯⋯除王添燈外,絶大多數並無挺而抵抗之志,多數是寃死的,家屬要求平反罪行,(也就是說澄清他們並未參加叛亂)合情合理,但卻被尊為英烈,在人類歷史上絶無僅有;相反的那些進攻高雄炮台壯烈而亡的,如今不見追崇也是奇蹟。」

革命和改革的分際常真是如此嚴峻,問題是堅持份際結果,豈非只有對立到底?

這裡林世煜先生給我們點出了一個犀利的觀察:1970是一個險峻的分水嶺,在1970年之前年輕的台獨主義者全看不到他們建立獨立的民主國家除了革命之外還有什麼可以選擇的路子;但1970年之後,新的整個的世代看到了另外一個機會,那就是透過選舉進行體制改革,直到建立主權獨立的體制為止。

林世煜指出了就目的來說他們兩個間是沒有差別的,但林世煜在給了答案時,卻也留下了難題___那革命先烈是不是錯了?

這問題還好解決,那就是革命,改革各有各的時代背景和價值選擇,都受制於歷史條件,是誰掌握了歷史條件而盡其人事的問題,而不是對錯的問題。但這一來我們就遇到了一個實際無比的問題,那革命者怎可能參加改革派舉辦的泰源烈士追思會,如參加時要怎樣可以和他昔日革命的對象的繼承人相處?

許信良致詞說:「只要是烈士就是人類的共同資產,我們應當敬重所有人類的烈士,但是我們台灣人問題卻誰是自己的烈士也不知道。」後半句講得真犀利!而前半句則緩和了革命者和被革命者相對待時的尖鋭性。但問題似乎並沒有真正解決。

對立的問題,非解決不可,那怎麼辦?也許可以這樣處理:追思會的本質要進行根本的改變,從228追思會要求的「對菁英的平反」清清楚楚地改變成未來泰源追思會「對立的和解」。

應當是啟動和解的時候了吧,假使我們認可台灣的主體性認同已經發展得愈來愈成熟,愈來愈包容性的話。