坂上 (巴黎第八大學哲學系博士生)

Kaientai (台灣留法學生)

「巴黎自行車冬賽場大獵捕」事件

今年7月16日,法國眾多媒體刊載了關於七十年前「巴黎自行車冬賽場大獵捕」事件(la Rafle du Vel d』Hiv)的相關報導。這場大屠殺是法國近代史上難以面對的黑暗,戰後政府態度曖昧不明,經過民間與學界追查,1995年席哈克總統才公開表示:「法國政府當年的做法永難彌補。」

7月16日上午,數百名法國民眾聚集在堂西紀念這些受難者。現任法國總統歐朗德於數日後在巴黎自行車冬賽場舊址參與官方儀式,並承認這段發生在法國領土的歷史罪行;巴黎市政府亦舉行相關的歷史檔案展。

這起事件發生於1942年7月16、17日,親納粹的法國維琪政權(Vichy)在巴黎地區展開大搜捕,警察把上萬名猶太人集中到巴黎的自行車冬季競賽場地囚禁;其中單身者與沒有十六歲以下子女的家庭,全都被送往巴黎附近的堂西(Drancy)集中營,他們一旦搭上火車,就踏上了駛向納粹集中營與毒氣室的不歸路。

新觀察家週刊 (Le Nouvel Obs) 與數家媒體也以直接的方式標誌此事件 :「巴黎自行車冬賽場地大獵捕 :七十年前,13152名猶太人被捕」、「巴黎自行場冬賽場大獵捕 :遺忘是歷史最大的敵人」、「法國之恥」。

歷史記憶的人道精神

歷史記憶的正義,不僅在歷史事件的記錄與資料保存,更需要以奠基於人權價值的史觀進行詮釋。歐洲各國的歷史,不乏因殖民主義與法西斯政府而發生的反人道罪行。具有高度人文關懷的社會,必須是以人道精神保存歷史記憶的文明聯合體。

因此,歐盟議會於2003年將「對種族大屠殺或反人性罪進行否定存在、大事化小、讚揚、辯護」入罪化;法國將「爭議反人性罪的存在與否」以《1881年7月29日法案》(Loi du 29 juillet 1881)第24條款之2予以入罪;德國對納粹大屠殺中受害者、加害者與一切參與者檔案的存證公開;匈牙利以恐怖之屋博物館呈現該國在納粹與蘇維埃時期種種迫害人權的紀錄;西班牙以「歷史記憶法」規範對佛朗哥獨裁政權的評價方式。

對於歷史中以國家權力進行的不義,歐洲各國盡力將事件中的人、事、物永誌,以人道史觀評價,並立法規範。這是一種轉型正義,也是文明的力量。

相較於台灣主流社會懼於思考他們安身立命之地所發生過的歷史事件,只想輕快地奔向充滿經濟前景的明天;歐洲各國為何要扛著「撕裂族群」、「傷害言論自由」、「清算鬥爭」的風險,認真且不畏艱難地追究歷史記憶的正義與否?

因為對正義的追求,是人之所以為人的情感與理性需求,人的主體性與當代性,皆紮根於歷史性而開展,反人道史觀的歷史記憶會在當代所有存在面滋養民主逆流、戕害人權價值。

嚴肅追究歷史記憶是否會造成族群撕裂?若因此而產生對立,應將其正名為人道與反人道的對抗。

此舉是否縮限了言論自由?言論自由屬於基本人權,只有在人道主義的規範下才可能保障其實現。

這樣是否會淪於清算鬥爭?歷史記憶的轉型正義工程,動力不是仇恨,目的不是以牙還牙式的同態報復,而是因人道需求,將歷史的陰暗面攤在陽光下,讓權力的謊言無法繼續與扭曲人性。

歐洲以人道精神記憶歷史,一方面標誌著當代的人文關懷,一方面作為文明前進的磚壘,讓人性的尊嚴獲得救贖(過去)、肯定(當代)與希望(未來)。

斯土斯人

台灣斯土斯人,因強權壓迫而造成個人與社會的存在與其土地歷史斷裂,是一種被殖民的悲劇。台灣人對自身歷史的記憶,還未普遍進行轉型正義。歷史中因國家暴力而致的人權傷害,不只未獲得正義的公論,甚至事件本身都不被記憶。作為國家的主人,我們有權力、也有義務要求人民公僕公開威權時代所有的檔案與史料;要標誌屠殺與政治迫害事件中的加害者與被害者;要以人權觀點書寫被殖民與獨裁歷史。

「拒絕遺忘」不只是人之所以為人的要素,也是一種高貴的行為。放眼世界的民主化國家,只有台灣的「拒絕遺忘」工程進行得如此艱辛、如此備受質疑。解嚴多年,歷史斷層依然存在。記憶歷史並非耽溺於過去,亦非操弄悲情,更非撕裂族群;一群無土地歷史感的人民,充其量只是一群經濟動物,如何可能建構一個具備人文厚度的社會?如何可能避免歷史悲劇再現?

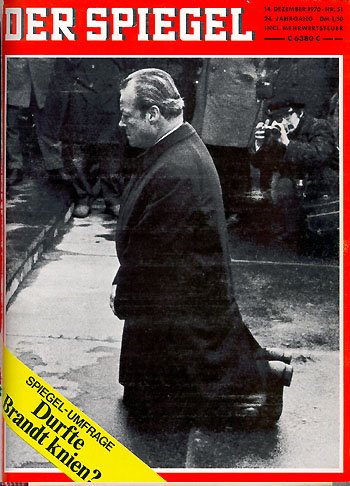

我們看到了1970年德國總理布蘭特(Brandt)在華沙向猶太人受難紀念碑下跪,看到了慕尼黑大學校門口的白玫瑰紀念碑(註一),看到了矗立於巴黎拉薛斯神父墓園(Cimetière du Père-Lachaise)的巴黎公社紀念牆(註二),台灣的政治受難者卻仍哭泣於沒有兇手的「歷史悲劇」中。

一個不願正視與記憶歷史中反人道罪行的社會,不能稱為轉型完成的民主國家,因為躲在陰暗角落的法西斯幽靈隨時可能吞噬我們。

(註一),白玫瑰是德國納粹時期的非暴力反納粹組織,成員包含慕尼黑大學的教授與學生,六名核心成員在1943年被捕並處決。

(註二),巴黎公社是普法戰爭時期,由巴黎工人階級所組織的起義活動,訴求民主自治與分配正義,招致法國政府屠殺,約二萬人被處決。