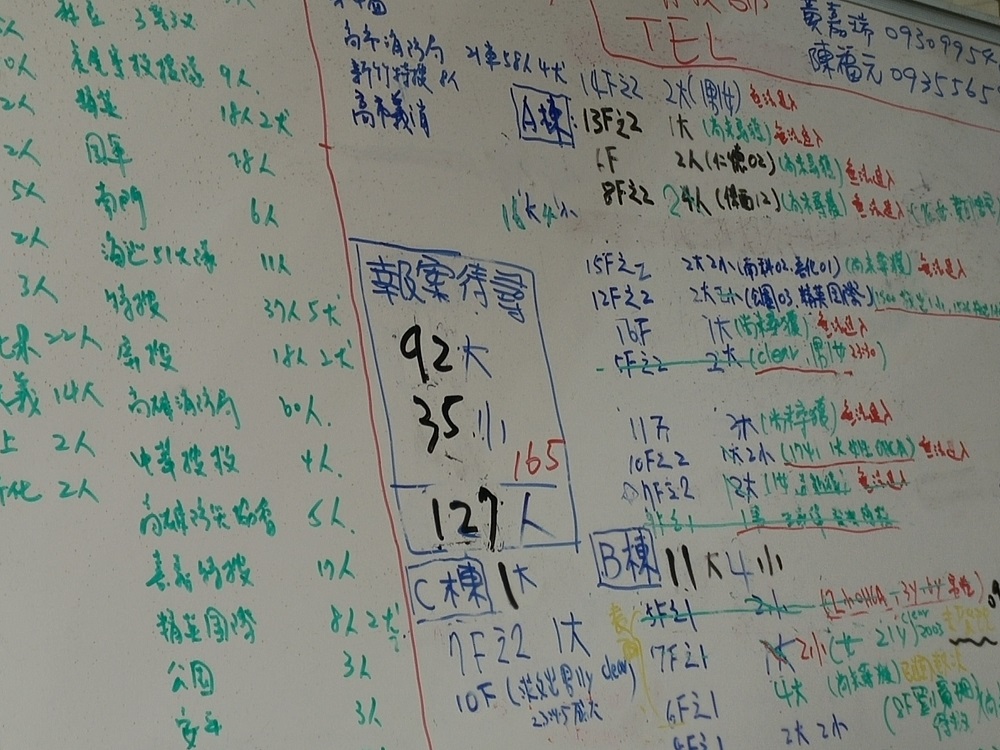

悲傷的白板

前進指揮所裡,掛著一面冰冷而悲傷的白板。

白板塞滿了密密麻麻的字跡。每個字代表著每位家屬通報協尋的受困家人。白板旁,黏貼著一張更殘酷的黃紙。左側標示著待救人數、救出人數;最右側的,則是持續在增加的OHCA(到院前死亡)。

每多填上一個OHCA數字,救災同仁的心情,就再跌落一次谷底。

前進指揮所設立後的前3天,家屬多聚集在辦公室前,張著焦慮、急迫的神情,望著自己心愛的親人是否已被救出。前進指揮所亦是救災指揮官賴清德市長的駐紮地。家屬一看到賴清德,宛如在汪洋中抓到一條救生艇,企盼這個「鐵人船長」能把受難家人全部救起。

第一天如此、第二天如此、第三天亦同。賴清德總不厭其煩向家屬說明,每一棟、哪一層樓的搶救進度。在賴清德的腦袋中,他記得每一個家屬的臉龐、姓名、亟欲尋找的受困者名字,及其所受困的樓層和區域。