英國作家喬治・奧威爾有句名言,「誰能控制過去,就能控制將來;而誰能控制現在,就能控制過去。」中共政權在篡改史實,用以進行洗腦教育之權術,可謂爐火純青。從二戰「八年抗戰」改成「十四年抗戰」、美化文化大革命權鬥手段到否認八九天安門屠城,中共都透過扭曲史實,加上其文宣、教育及執法機器,從而在一代又一代中國人中烙上美化共產黨專政行為的史觀。

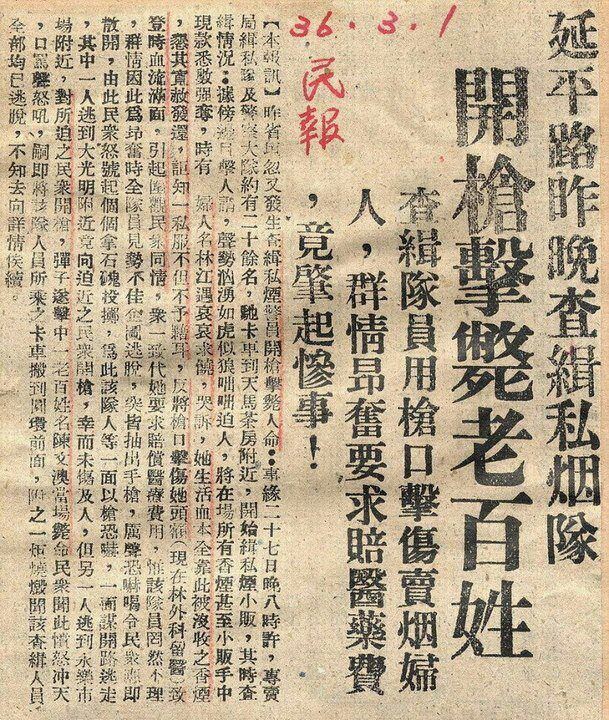

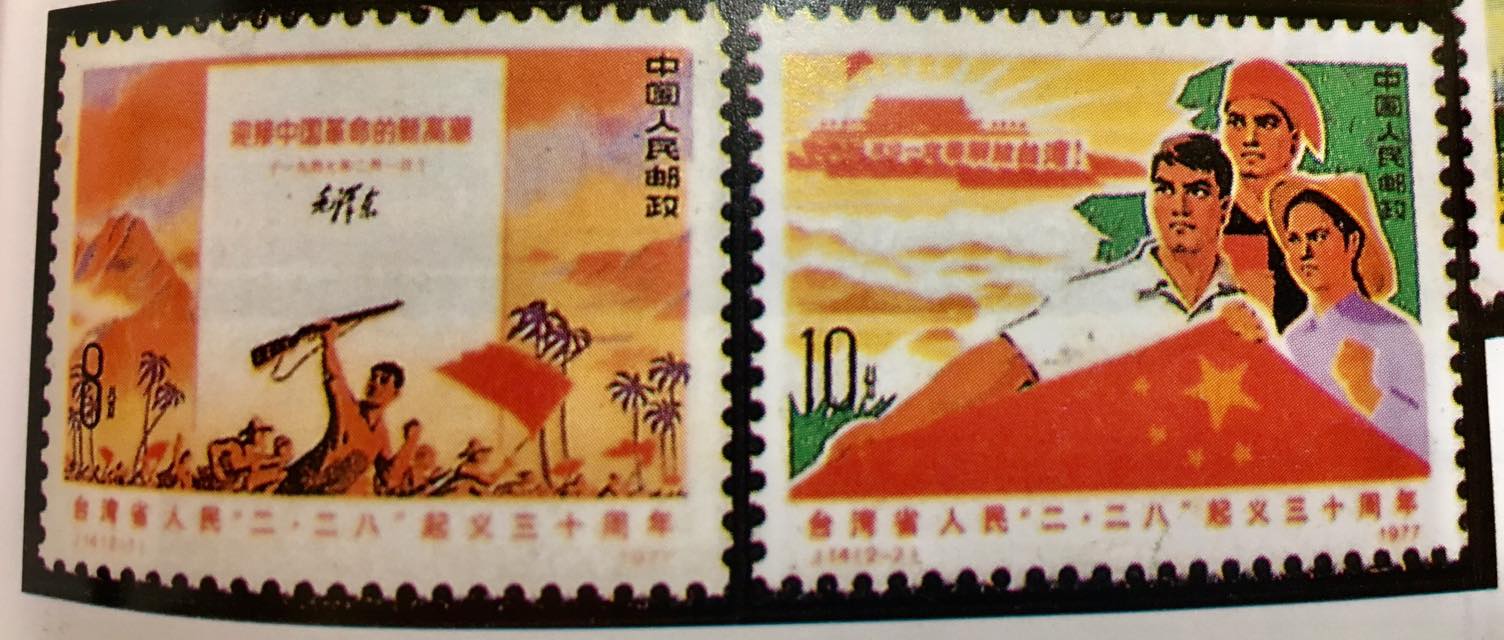

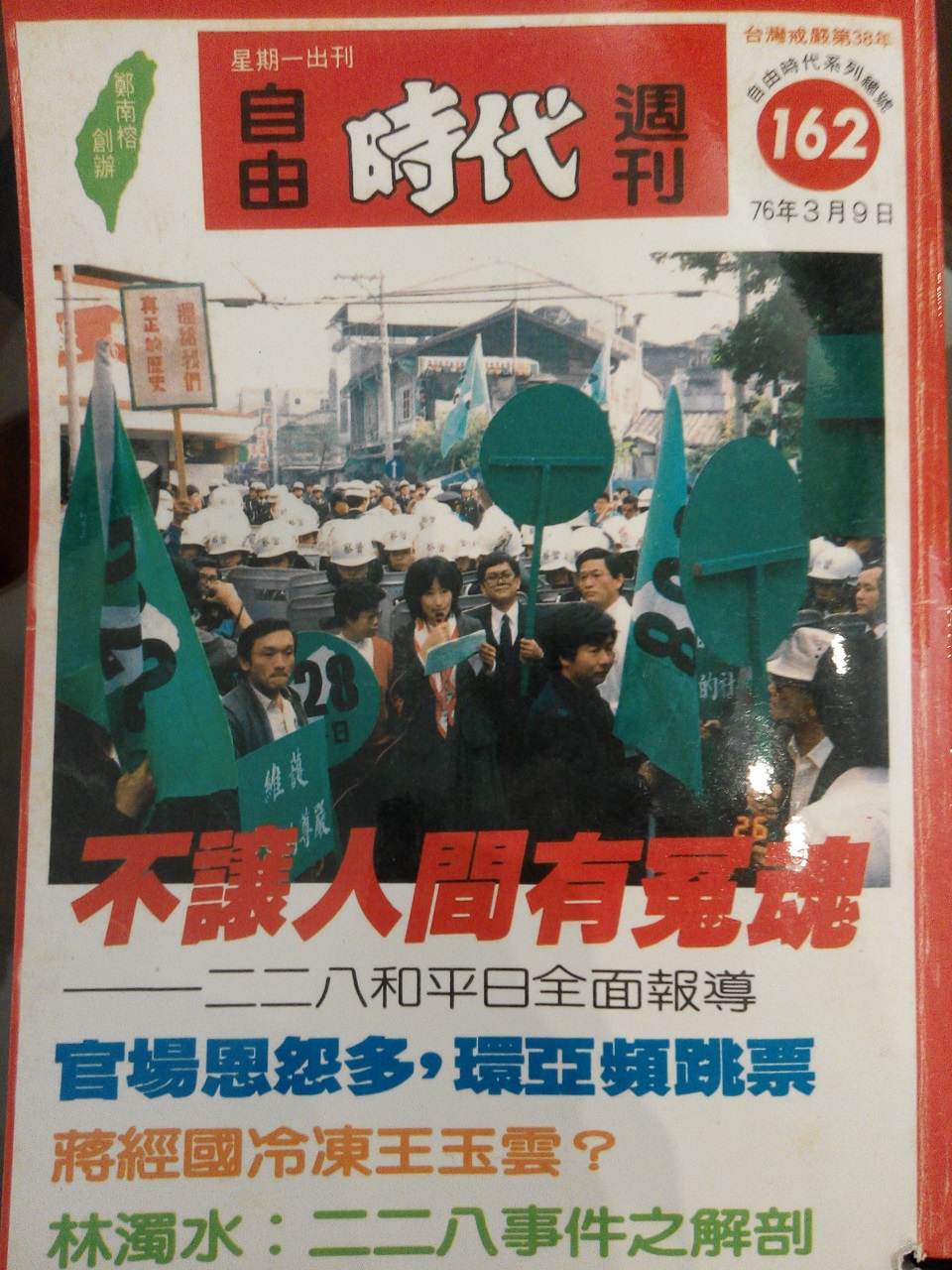

在228事件70周年前夕,中共突然宣佈擴大紀念228,更將228說成為「起義」、「愛國民主運動」甚至「解放戰爭」。儘管上述說法有其歷史脈絡,但現時中共在中國的專政管治手段,他們還憑甚麼悼念在台灣為自由而犧牲生命的人?可是,中共就是故意篡改史實,甚至刻意讓國民黨丟臉,以達到其在國內豎立「統一」、「反分裂」等狹義民族主義旗幟,去蓋過專政及經濟不景的手段。