資深新聞工作者,編著有《高雄市黨外風雲》、《近代台灣慘史》檔案等書,現為網路線上媒體經營者。

中國國民黨政權在1950年代開始所實施的恐怖統治,造成很多台灣人家庭破碎的悲劇,當年從事政治者如不願成為中國國民黨政權的工具,就必須要有相當的覺悟,即使早年有過中國經驗的台灣人也是一樣。

已故的台南派大老、著名報人吳三連,1942年到1947年的五年期間曾經舉家住在中國華北,返台從政歷程中表現得非常溫和、圓融,可是,仍然不能使他的家庭免於被恐怖統治的風暴波及。

他在回憶錄(《吳三連回憶錄》,由他口述,吳豐山執筆)中說:「我的家庭在幾十年的人生過程中,也有一些波折,其中最大的波折就是逸民入獄。」

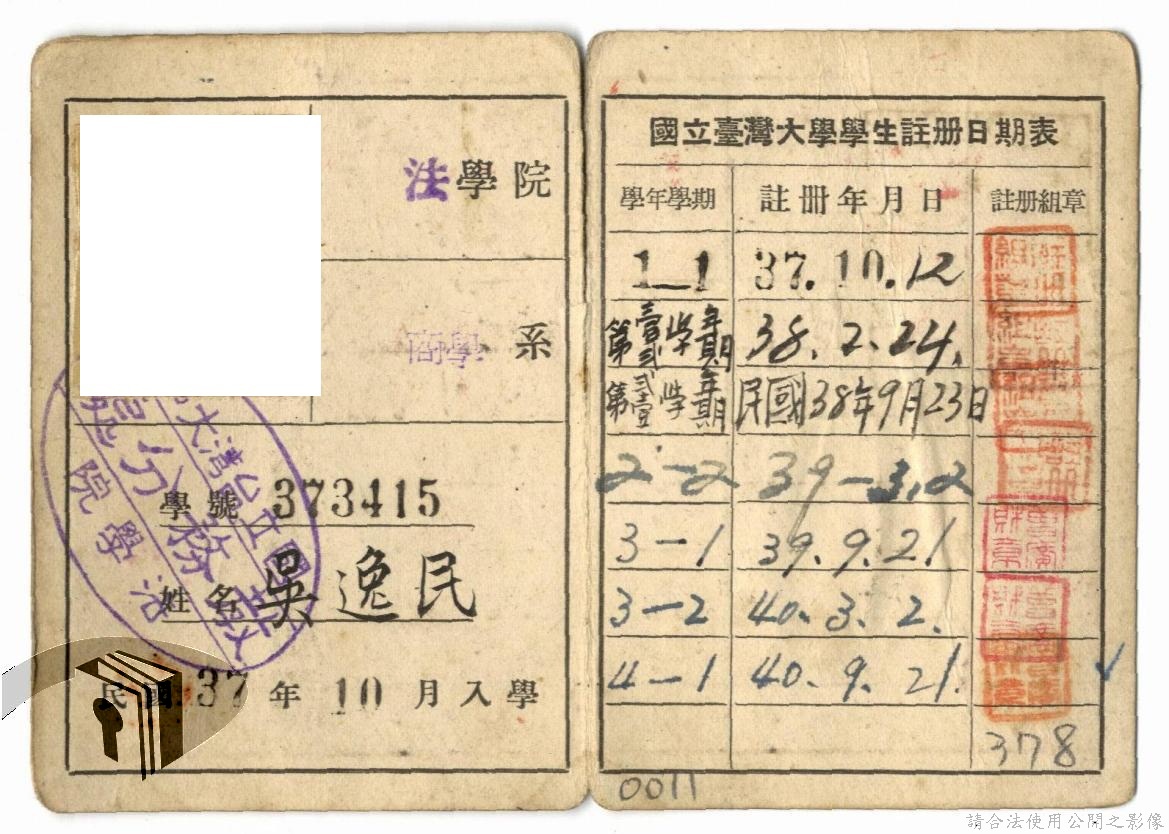

吳逸民是他的長子,1952年的6月7日被保安司令部逮捕,吳逸民當時是台大經濟系四年級的學生,同時被捕的台大學生還有十多位。吳三連說:「這是逸民個人的不幸,也是我整個家族的不幸。」

那時是吳三連當選第一屆民選台北市長的第二年,他說:「當時的警備總司令彭孟緝(註:應該是台灣省保安司令部司令)來看我,說逸民被人檢舉『思想有問題』。」其實所謂「思想有問題」,只是參加校內的讀書會而已。當年特務抓人是不會事先通知的,抓了人也不會通知其家人的,彭孟緝親自照會吳三連,不知道是禮貌上相當周到呢,還是作政治上的警示,不得而知。

吳逸民所參加的讀書會是一個研究左派思想的小團體,平常集會都是交換閱讀研究馬克思《資本論》、《青年休養》、《唯物觀辯證法》等等之類的書籍。這類團體當年都被蔣家王朝的中國國民黨政權羅織為中共地下組織或其外圍。

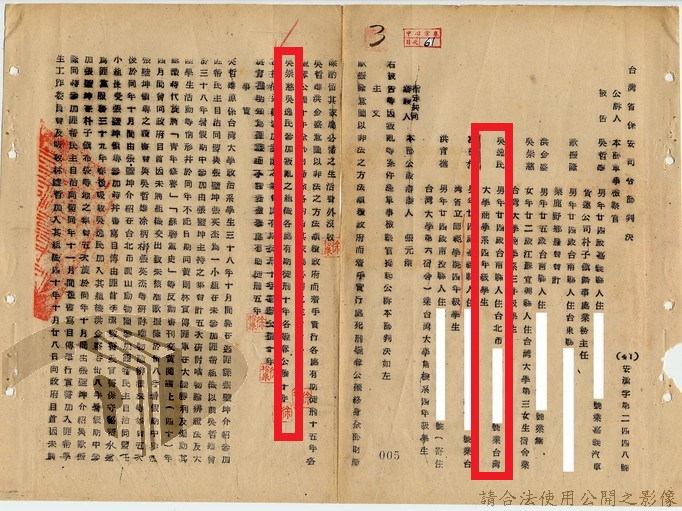

以台大經濟系學生為主的這個案子,不是「思想有問題」而已,而是所謂的「叛亂案件」,最後以「否決憲法,顛覆政府」的大帽子,扣上各種不同罪名判刑的,有七人:吳哲雄(台大政治系畢業,貨運公司業務主任)、歐振隆(台大畢業,鹿野鄉會計)、洪金盛(曾在台大肄業,當時無業)、吳崇慈(女,台大三年級)、涂炳榔(台灣師院四年級)、洪育樵(台大四年級)及吳逸民。

其中,歐振隆因1949年曾涉入所謂的「匪偽民主自治同盟」組織,「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」,被判死刑而槍決。吳哲雄原為本案的案首,但他與洪金盛兩人都辦理自首,軍法官認定他們有「悔悟之心」,而判有期徒刑十五年。吳逸民、吳崇慈兩人因「參加叛亂之組織」,各判有期徒刑十年。涂炳榔因「連續參加叛亂之集會」,也判十年;洪育樵則因「明知為匪諜而不檢舉」,判五年。

吳逸民只是參加左派書籍的閱讀與討論,並未加入「匪偽組織」,卻仍遭到重判,顯見彭孟緝所作政治權謀上的警示,對吳三連並沒有發生威脅軟化的影響,吳三連既沒有向他求情,還繼續參與雷震等人的組黨行動,彭孟緝因而受命下重手,連後來獄中發生的馬時彥案也把吳逸民羅織在內。

吳逸民被關在軍人監獄時並不安分,他對獄官貪污腐化、虐待政治犯等等惡形惡狀,感到非常的憤怒,後來獄方竟然連囚犯的糧食也貪污了,於是,他就暗中聯合幾位政治犯共同提出控告,案子透過特殊管道,突破獄內的重重關卡直達國防部。創下政治犯逼使典獄長被撤換的罕見記錄。

新典獄長到任後即著手蒐集政治犯的活動,為了避免再發生控告案偷渡出獄的情形,而展開嚴密的監控,尤其是曾經參與控告行動的政治犯;結果,讓他找到既可為前任典獄長報復又可下馬威的小辮子。

原來中國國民黨政權的政工部門當年為了思想教育,曾經發行不少諸如《共產主義批判》之類的書籍,左傾的馬克思主義者竟然能利用這種反共書籍,在獄中組織讀書會,研究得津津有味。

新典獄長深入了解後,才知道原來他們是將反共書籍中所引用的馬克思言論摘錄下來,彼此傳閱、研究和討論,於是,展開獄內大調房及翻箱倒櫃的大搜查,將所有政治犯的書籍、筆記及隻字片語的紙條全部沒收,進行顯微鏡般鉅細靡遺的判讀,以及規模龐大的偵訊行動,最後羅織成以馬時彥為首的「軍人監獄叛亂案」,該案的偵訊過程非常錯綜複雜就不在此贅述。

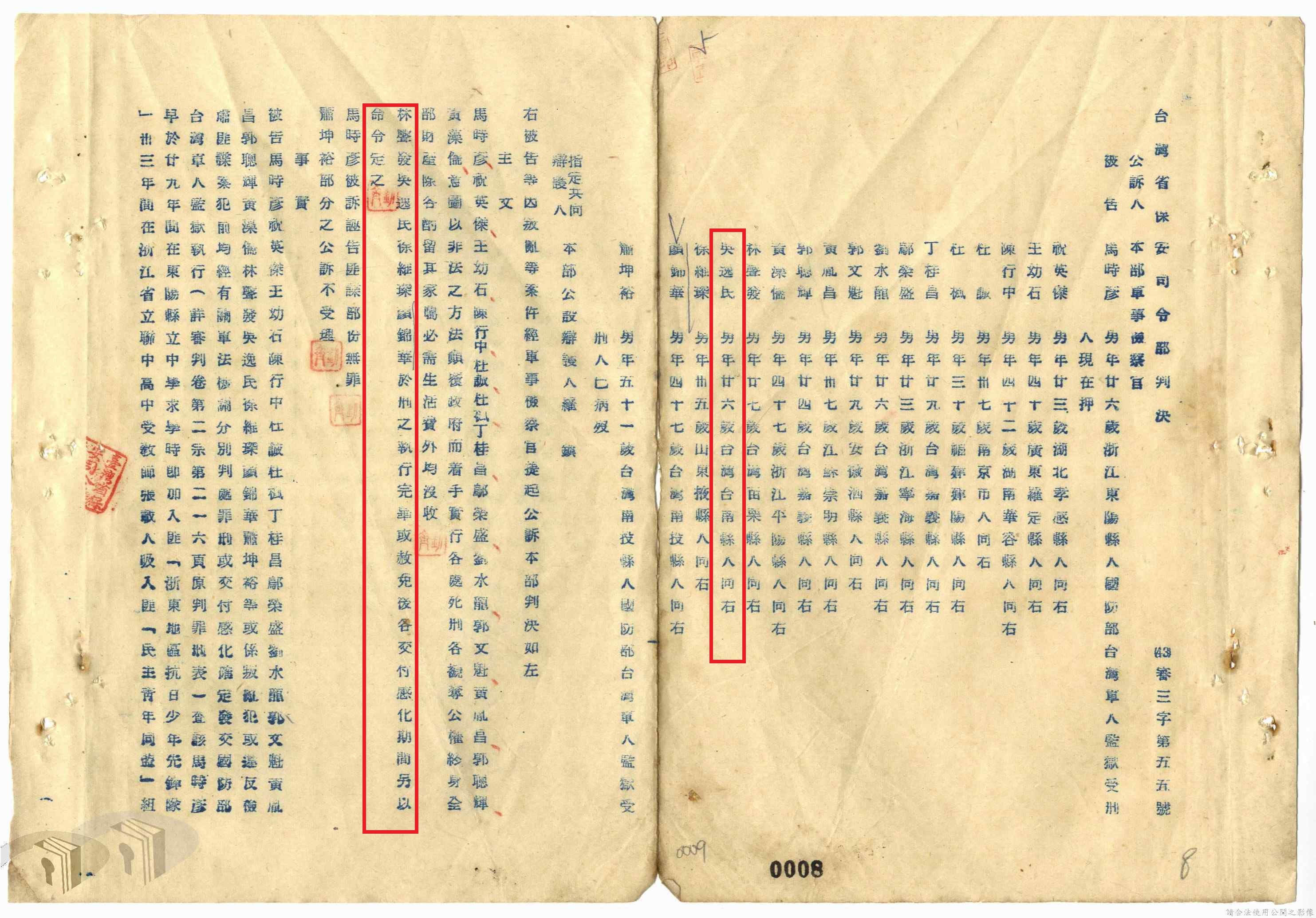

馬時彥等數名主要涉案人,經過嚴刑逼問後,作成了「已供認在軍人監獄內非法組織『新聯會』,企圖教育在監叛亂犯堅定其意志、準備迎接『解放』外,其他人犯亦有供認在監研究匪黨理論或抄閱新民主主義等文章不諱」,於是,一舉將讀書會的成員全部提送台灣省保安司令部軍法處,吳逸民也是讀書會的成員,包括他在內總共有五十三人遭送辦。

該案由於人數眾多,分批送辦時,吳逸民是被列在馬時彥等十八人同一批,結果,其中以馬時彥為首的十三人遭判處死刑,包括吳逸民在內的四人遭判:「於刑之執行完畢或赦免後,著各交付感化」,吳逸民等人後來被裁定原本的徒刑之外都再加上三年的感化。

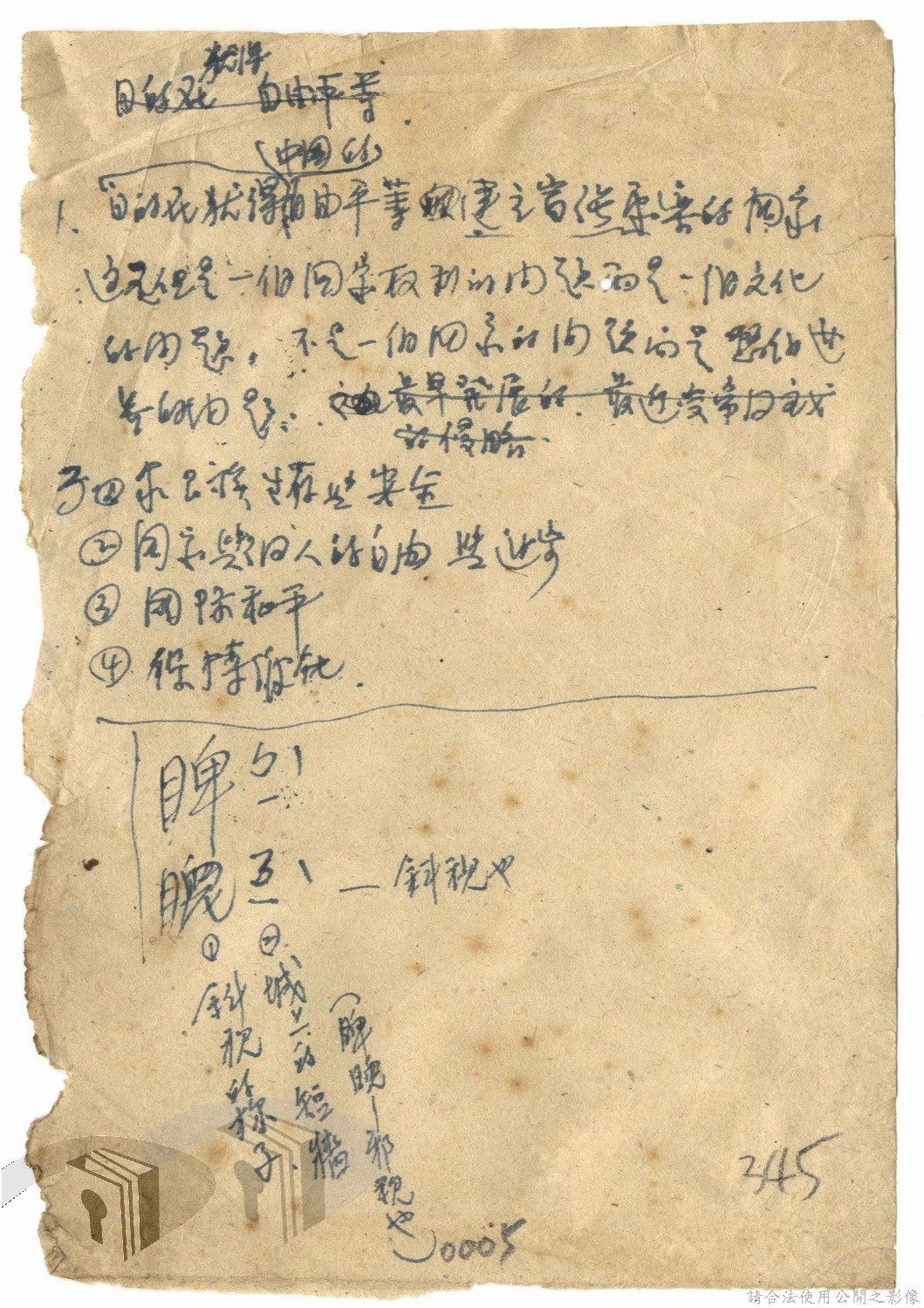

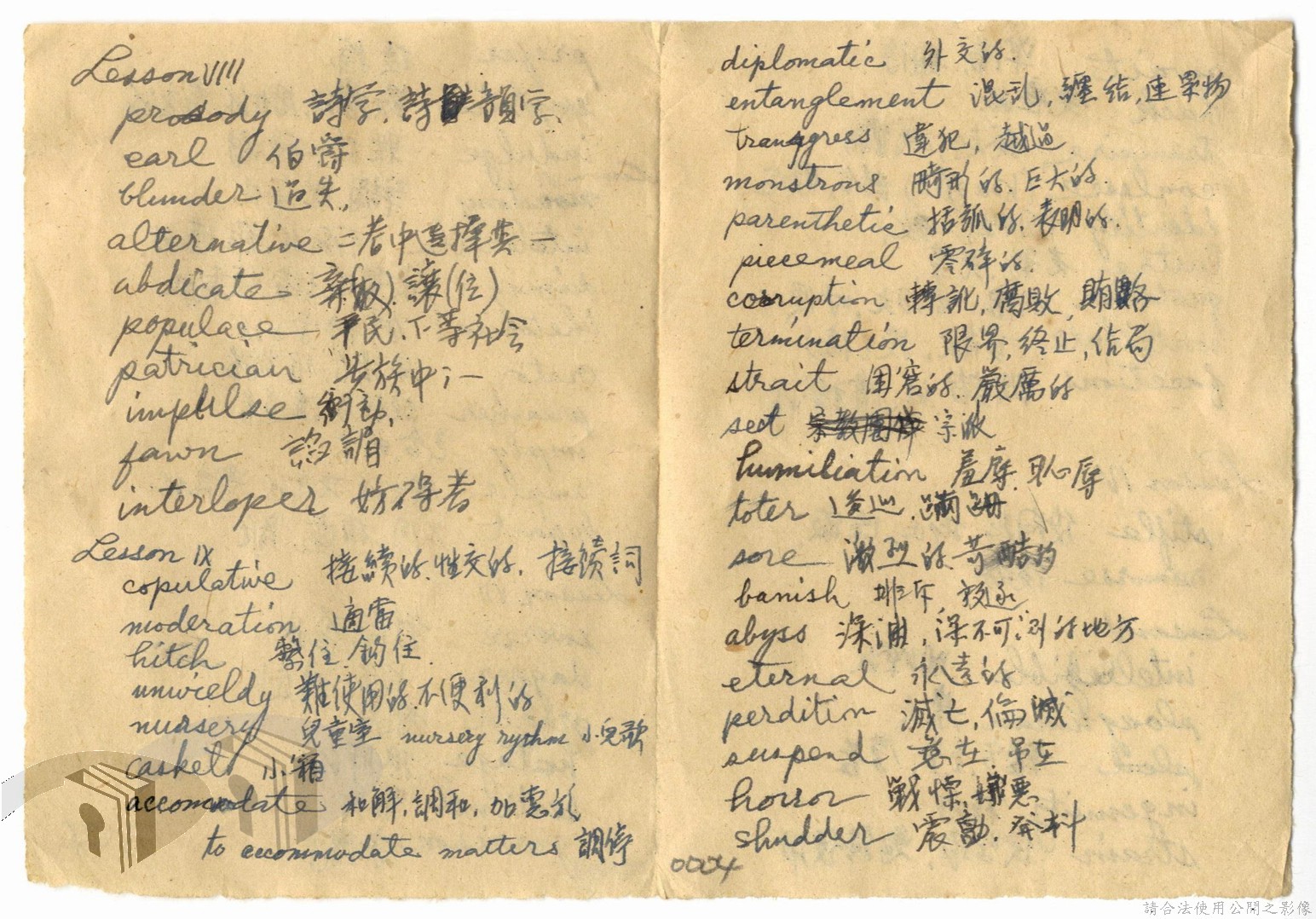

遭判處死刑的十三人很快就分三批槍決,吳逸民十年徒刑期滿後也即送到「生產教育實驗所」洗腦。他在軍人監獄內的筆記(資本主義替代者、唯物史觀的公式、人民民主專政全文等等)、紙條(抄錄英文小說精彩段落、英文單字背誦紙片等等)都被扣搜,連台大的註冊證也沒遺漏,還被逼寫自白,他其中有一段寫到:

「關於監獄裡有組織一事,我一無所知,在監獄裡我很少跟人在一起,也很少人跟我講話,我喜歡在房間裡或在散步時完全是孤獨的,為什麼這樣,我也曾經想過,可是沒有理由可想,除了我的家庭環境太好,我的父親是台北市長,我的家庭是資產階級的家庭,這些理由外。在這樣孤獨的情形下,我怎能知道有組織。」

他在審訊中也一再否認有參加組織或意圖叛亂的企圖,軍法處偵訊:「你抄寫資本主義的代替者、唯物史觀公式、人民民主專政全文等是甚麼意思?」他回答:「因為我要了解共產黨的情形,所以要看這些文章並把它抄錄下來。」問:「你為何要研究共產黨的理論?」答:「研究了以後才知道它的壞處。」「你既研究當把它批判的東西抄錄下來,為何專抄原文呢?」「有兩個原因,第一是連同批判抄下來太多了,第二是我自己想把它批判一下。」「你究竟批判沒有?」「沒有。」「你已在軍監執行多久?」「七個多月。」「為何沒有時間抄批判而有時間抄共產主義的原文呢?」「太麻煩。」「你是否抄這些東西來給其他人犯講解或閱讀的?」「不是。」

反反覆覆的偵訊充滿了構陷陰謀,但因為吳逸民沒有涉入馬時彥等人的行動,而且從頭至尾都堅決否認抄錄筆記有任何企圖,更有旁證確定他所供的情節非假,才能躲過「軍人監獄叛亂案」的羅織,不過,無端又多了感化三年的苦牢實在冤枉。

吳三連不了解「軍人監獄叛亂案」嚴重蓄意羅織的前因後果,他才在回憶錄中說,吳逸民「又莫名其妙的被移送土城感化兩三年」,後來,「才在省主席陳大慶(註:當時應該是警備總司令)協助下重見天日」。

不過,馬時彥案重判十三人槍決絕對非同小可,吳三連毫無疑問受到重大影響,在保護兒子心切下,卻不知不覺地落入了中國國民黨政權的陷阱。吳逸民被移送感化時,正好是雷震主導的組黨行動積極進行之際,吳三連也是組黨要員,吳逸民的事件遂成為蔣家王朝對吳三連進行政治勒索的籌碼。

1960年9月1日,實際執行組黨工作的團體「選舉改進座談會」曾經發表緊急聲明指出:「吳三連於國民黨當局向他的事業集團施用壓力之下,不得不暫時出國六個月。」另外,《吳三連回憶錄》中寫道:「逸民還未出獄時,二子得民在美結婚,我特別前往美國主持他們的婚禮。」其中未說清楚的,就是吳逸民獄中參加讀書會的這段內幕,而所謂的壓力正就是包括對他的投資事業施壓及吳逸民案。

吳三連被迫出國,吳得民的婚禮也安排在這段期間舉行,更重要的,反對黨被中國國民黨政權專制蠻橫地瓦解之前的最後那個階段,他也被迫沒有參與。據說,吳逸民最後比其他同案被感化者提早獲得釋放,其間是否有因果關係不得而知。

蔣家王朝中國國民黨政權以挾持親屬來進行政治脅迫的作法司空見慣,在很多政治案件中不斷重演,像「台灣共和國臨時政府」的廖文毅被迫由日回台投降,除了組織面臨重大困境之外,就是蔣家王朝逮捕包括他的兄嫂、姪子等家屬及同志,並即將判死刑,對他使出脅迫手段所致。

《吳三連回憶錄》全書是記述他一生重大經歷,都屬成功欣慰的事蹟,在「家庭觀」的章節中也充滿溫馨,吳逸民案是全書唯一提到的「我整個家族的不幸」。全書隻字不提他在政治生涯及事業經營所經歷的困難,卻唯獨陳述吳逸民案,雖然只是輕描淡寫沒有對白色恐怖有任何批判,但是,此案在他心裡的重中之重盡在字裡行間,是不是有父親對兒子遭遇的不捨與歉意呢?