輔大法學士、台灣大學法學碩士、 北京大學哲學博士。曾任天津南開大學傳播系副教授、台灣清華大學人文社會學院兼任助理教授,現為文化評論者、政治大學傳播學院兼任助理教授。

二000年,帶著觀察者的好奇進入中國現場,在北京生活十二年,中國觀察作品包括《拆哪,我在這樣的中國》(二0一一,獲第三十六屆金鼎獎)、《中國課》(二0一二,獲選《亞洲週刊》該年度十大好書)、《拆哪,中國的大片時代》(入選二0一八年德國法蘭克福書展台灣館選書)。

往前閱讀:【日治時期電影史漫談】高松豐次郎的台灣時光:他為何來台灣?

市川彩在〈台灣事業發達史稿〉當中提到,高松豐次郎受後藤新平進行文化宣傳的感召來到殖民地台灣。按市川彩的文章脈絡,應是在出版的1941年前後訪問過高松豐次郎。

值得追問的是,後藤新平文化宣傳的內涵是什麼?後藤新平1898年到1906年就任台灣總督府行政長官期間,留下的名言不少,例如生物學統治法的「不能將比目魚的眼睛當作鯛魚的眼睛」,也就是不能將日本制度照搬到台灣,而要從台灣舊慣進行科學式的調查。

後藤新平的文化宣傳策略與生物學統治法頗有邏輯上的一致,他尊重台灣社會原來憑藉科舉獲致功名的菁英,但也向這些精英展示日本文明。如果說,後藤新平的文明展示面向社會菁英,那麼以電影作為宣傳的高松豐次郎,則以後藤新平搭建的「愛國婦人會台灣支部」為平台進行電影放映。其中,日俄戰爭尤其是放映影片中的重要之作。

展示日本現代文明

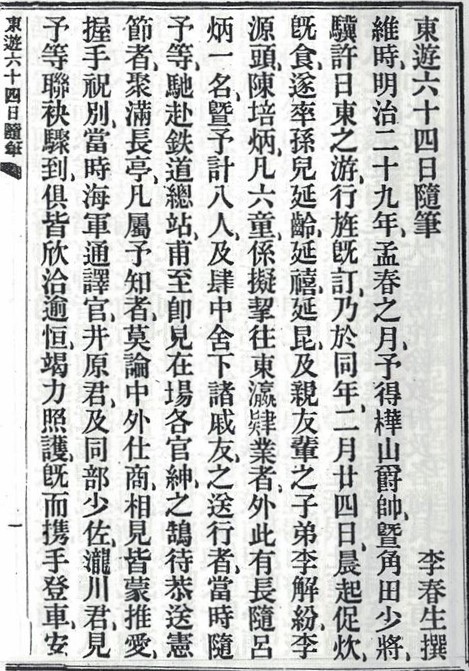

向特定個人展現日本文明,是日本領台之初的做法,代表性的案例就是引領日軍入台北城有功的茶商李春生。1896年總督府特別安排他到日本參訪,此行李春生也寫成《東遊六十四日隨筆》一書,書中隨處可見對日本文明景況的盛讚,作為教徒的李春生,也從自己特殊的宗教視角詮釋日本得以文明之理。此外,通過這次考察,李春生更將孫子留在日本求學。

後藤新平上任後,將日本的文明展示擴大。不同於李春生個人、特案式的訪日,這次對象是前清獲有功名者。1900年,共計72名前清時代獲有功名者在後藤新平的邀請下前去台北,這次聚會有個漢學古風洋溢的名字-揚文會,從3月15至26日齊聚台北西門外以「君子之交淡如水」的典故命名的淡水館。彰化的吳德功也在受邀之列,他將從彰化北上參加揚文會的情景寫作《觀光日記》。在他的描述裡,各地官員協助受邀者前去參加而且舟車免費,足見兒玉源太郎與後藤新平對揚文會的重視。然而,他們的期待是什麼?後藤新平在揚文會裡開宗明義:漢文雖然優美高雅,但未來應以閱讀日本語為基底,設立各級學校乃至專門學校,以期對社會民生有所貢獻。為說服傳統士紳,揚文會安排許多參訪行程,從戰艦到製藥所、電火所,處處無不展現日本建設中的現代文明。吳德功在日記裡也不止一次提到這些舉措無非欲開台灣人智慧。揚文會之後,這些傳統士紳一如李春生,都震懾於日本現代文明,也讓兒孫接受新式學校教育。

接下來的日本文明震撼,則是國語學校的畢業生。國語學校畢業生王名受,1903年和國語學校學生一起到日本參觀大阪所舉行的第五回勸業博覽會,一行人從神戶入港,而後京都、東京再繞回大阪。〈本國旅行日誌〉在1901年創刊的《台灣教育會雜誌》第十五、十七、十九期連載,從「車馬如織,電線成網,各處設有電燈,夜如白晝」的現象描述乃至「予輩生長於台灣,莫覩文明之盛,今也觀光戾止,則我國之文明,啟不招人耳目哉。且夫文物輩出,與諸文明先輩諸國,互相比擬」的感慨,年輕一代的反應與李春生、吳德功極為相似。

日俄戰爭電影傳達日本優勢戰力

前面的文明震撼都以文字留下紀錄,美國紐約大學兩位電影理論家Ella Shat 與Robert Stam則注意到殖民者對影像的運用。今日我們都已習慣用「想像」一詞,這個語彙正來自班乃迪克特·安德森(Benedict Anderson)的《想像的共同體》一書的影響。這本書的主軸之一,就是工業革命帶來印刷術的普及,外加市場的形成兩者相加產生印刷資本主義,通俗小說也在此脈絡下問世。讀者在閱讀這些小說時,無形中也形成了我者的共同的時空感覺與集體意識,乃至和他者之間的界線。簡言之,共同體是想像出來的。

Ella Shat 與Robert Stam在《Unthinking Eurocentrism》(1994)一書中,敏銳地看到電影問世之後,發展電影的幾個國家如英國、美國、法國等恰好也都是殖民大國,帝國的想像也在影像裡擴散。相較《想像的共同體》裡的通俗小說,影像同樣能帶出時空感覺之外,更重要的是,小說的閱讀是個人式的,但電影的觀看是集體的,同一時間內的影響更大,此外,影像跨越識字與否的界線,聲光的影響力遠比小說來得大。

高松豐次郎所扮演的角色,就是以電影放映與講解進行宣傳。按市川彩〈台灣事業發達史稿〉的說法,高松豐次郎1901年就曾來過台灣。推估應是先來了解狀況試水溫,而後,1904年開始較長期在台灣生活。其間,他也因為影片來源之故往返日本與台灣。高松豐次郎的台灣時光,一開始是以愛國婦人會台灣支部為平台,這是後藤新平的妻子後藤和子1904年所發起成立的協會,成員主要是在台日人的妻子以及台灣社會賢達的妻子,宗旨在於推動社會公益與慈善活動,台北、台中與台南都設有分部。後藤新平對歐美文明極感興趣,愛國婦人會成立之初,就購置了電影放映機,愛國婦人會也進行電影巡映,高松豐次郎自然是核心人物。另一方面,台灣總督府御用報紙《台灣日日新報》幾乎就是高松豐次郎的廣告,高松豐次郎的一舉一動,舉凡日本返台歸來帶來的影片、為台灣總督府拍攝的影片、電影事業版圖介紹都有詳盡的報導。

高松豐次郎來台灣進行電影放映的同時,日本電影也開始奠定人氣。日本媒介的發展非常有趣,都與戰爭有關係,明治維新之後,1877年爆發西南戰爭,人們關心戰況的發展,爭相讀報了解最新情勢,也因此奠定報紙的存在基礎。至於電影,則是1904年日俄戰爭爆發後,吉澤商店等多間公司派出攝影師拍攝戰況,人們關心戰況之故,電影也因此奠定人氣地位。有趣的是,因為日俄戰爭影片大受歡迎,片商想辦法製作以日俄戰爭為主題的電影,有的確實是日俄戰爭畫面,但有的卻是虛構只為了賺錢而為之。無論如何,可以說日俄戰爭電影在日本的高人氣。

儘管日本在激烈的日俄戰爭當中逐漸取得優勢,但在台灣卻有判斷截然不同的耳語。依灣生竹中信子所寫的《日治台灣生活史:日本女人在台灣(明治篇1895-1911)》,當時台灣人謠傳俄國是大國,日本不可能取勝。報紙上打叉的符號,就是要掩飾戰敗。台灣將被徵召為軍伕,日本大官的妻子也早就回日本。在這樣的情形下,高松豐次郎以能夠再現真實的電影放映說明情形就變得重要。1904年5月24日的《台灣日日新報》就記錄了高松豐次郎在淡水館放映日俄戰爭相關的《旅順の海戰》、《日本兵の練習》等影片的實況。高松豐次郎的口才與台風畢竟已在日本磨練過,報導特別提到他能用滑稽又簡單明瞭,連小孩都能懂的語言解說。高松豐次郎不愧是帶動氣氛的高手,報導裡特別提到放映的最後,高松豐次郎從自己的左手被機器割斷的人生辛酸,乃至因而從事勞工運動等歷程向觀眾報告,這些話就像準備在台長期發展的高松豐次郎對觀眾的自我介紹。

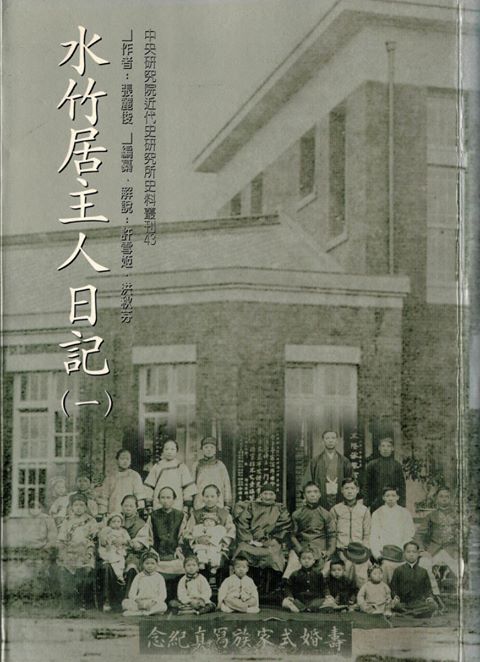

《水竹居主人日記》裡的地方實態

《台灣日日新報》是殖民者視角的報導,從台北總督府的角度看台灣。近二十年來,台灣有幾部日治時期人物的日記相繼出版,這些日記可以幫助我們理解地方社會的實態,《水竹居主人日記》就是一例。撰主張麗俊台中豐原(葫蘆墩)人,1869年出生,十三歲入漢學,二十六歲中秀才,然而,也在此時台灣成為殖民地。1899年張麗俊成為保正,他共任保正二十年。在日記裡,我們可以看到保正的具體工作,例如登記所轄兒童人數作為施打疫苗之用、登記吸食鴉片人數等,此外,也鼓吹地方人士捐款愛國婦人會等。有趣的是,保正因是地方意見領袖,有時地方人物的不睦、爭吵也都尋求保正解決。

《水竹居主人日記》當中,五度看到張麗俊到役場領電影票或是電影放映相關紀錄。一是1906年2月22日,「到役場領日露戰爭(即日俄戰爭)活動寫真,入場券百二十枚,幼小兒二十枚」、二是1906年11月15日「在役場領慈善會派人玩活動寫真入場券」、三是1907年3月15日「警部補吉富君支(應為之)活動寫真入場券來場,言欲分發各保」、四是1908年1月23日「日人欲在聖王廟內演活動寫真劇,各保俱派分入場券,特別者每張價金六拾錢,普通者每張叁十六錢,予則分領七張」、五是1913年5月1日「愛國婦人會欲在墩街演活動寫真劇二夜,每夜今百五十円,係派葫蘆墩、潭仔墘二區人民負擔」。

這些日記片段非常珍貴,可以穿透《台灣日日新報》的紙背看到台灣基層社會的運作。首先,依《台灣日日新報》對高松豐次郎日俄戰爭活動寫真放映的報導,其地點都在台北,依次是在淡水館(1904年5月24日報導)、榮座(1905年12月24日報導)、台北座(1906年1月11日報導),這些都是台北的戲院。1906年2月22日在葫蘆墩放映日俄戰爭影片的是否是高松豐次郎不得而知,不過,可以看到日俄戰爭影片的重要性,深入各地方放映以影像說明日本戰力的優越化解民間謠言。

其次,1907年3月15日的記事對照當天的《台灣日日新報》,確實預告了高松豐次郎中部相關的放映行程-15日阿罩霧、16日東勢角、17日葫蘆墩、18至20日牛罵頭,葫蘆墩正是張麗俊擔任保正之地,如依日記所述,應是有下發的活動寫真入場券,雖然沒有提到免費與否,但這個細節可見高松豐次郎的電影巡映確實有官方的協助動員。

第三,愛國婦人會雖說是慈善組織,但從1913年 5月1日的日記記事裡可以看到電影放映費用仍由地方負擔。此外,如果再對照張麗俊1910年4月1日的日記,可以看到保正會議裡,上級給予保證的工作要求包括勸誘庄人加入愛國婦人會。附帶一提的是,官方支持的放映活動,官方動員加上一般民眾對活動寫真的好奇,觀看人數頗為驚人,例如1907年8月11日的報導,愛國婦人會在新竹孔廟舉行活動寫真放映,放映三日的人數分別是四千、五千與六千人。

戰爭影像震撼

到底台灣人看了日俄戰爭相關影片之後有何心得?1902年,櫟社成立,這是日治時期台灣三大詩社之一,櫟社詩人陳瑚的《枕山詩抄》裡,便有「觀日露戰爭活動寫真有感」一詩:

「白紗一幅映燈光,燦爛如晝照華堂,紛紛群履來如織,快賭極東戰爭場。

此中奇幻開天地,炮烟彈火土毫芒,陸地激鬬方壯烈,鐵船又戰太平洋。

憲擲龍拏在一紙,死傷勝敗須臾耳,旌旗烽熢現眼前,不愁地隔千萬里。

幻燈自此妙入神,千秋猛士長不死,廾紀風雲戰局新,流傳何必垂青史。

今夜我為觀戰人,戰場雖假戰事真,滄波揚波艦沒水,大砲轟天人化塵。

堆骨如山血流水,敵輕生命何不仁,干戈慘狀至此極,使我見之心酸辛。

我聞寫真非易得,櫛風沐雨臨絕域,萬死之中倖一生,探得鱺珠方返國。

按圖作劇百媚生,不藉火光藉電力,莫言見影不聞聲,公輸視此無顏色。」

其中,「戰場雖假戰事真」指的應是銀幕上的戰爭非真實的戰爭本身,整體來說,可以看到觀影者對戰事的震驚,一如筆者在〈重翻台灣電影史第一章〉裡提到新竹仕紳看到八國聯軍影像的新聞記事。

值得注意的是,影像裡文明的震撼也不僅限地方仕紳,放映者也不只高松豐次郎或愛國婦人會。1906年7月7日《台灣日日新報》「生番化服」的一則報導,可以看到地方政府也看到電影的可能性,而《台灣日日新報》的報導也可見報社也認為電影有助文明提升。該則報導如下,「阿緱廳潮州庄支廳管下諸社番,囊時頗稱兇惡。自當道設置警官派出所,畧見綏靖,然猶未見十分馴致,其興近山村落衝突者,亦所時有。因本年二月間,潮州支廳曾開活動寫真會,而該撫番派出所,帶同轄下番人一齊觀玩。諸番無不心驚咤異,始覺文明野鄙,相棄霄壤,自覺往日之相頑抗者,殊實謬錯,今已豁然醒悟,自知此後不得不沾恩王化矣」。

可以說,日本治台初階段,展現日本文明與文明化是總體方向,其中,電影扮演了相當的角色。