作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

對多數日本知識人而言,戰爭時期的言論箝制、二戰後社會的混亂局面,以及被美軍占領的殖民經驗,都給予他們精神層面深刻的打擊。然而,這段苦悶的歷史並沒有隨著時間的流逝而淡忘,反而成為一種內傷外癒的宿疾,一種刺激和省思,甚至是一種批判的新起點。

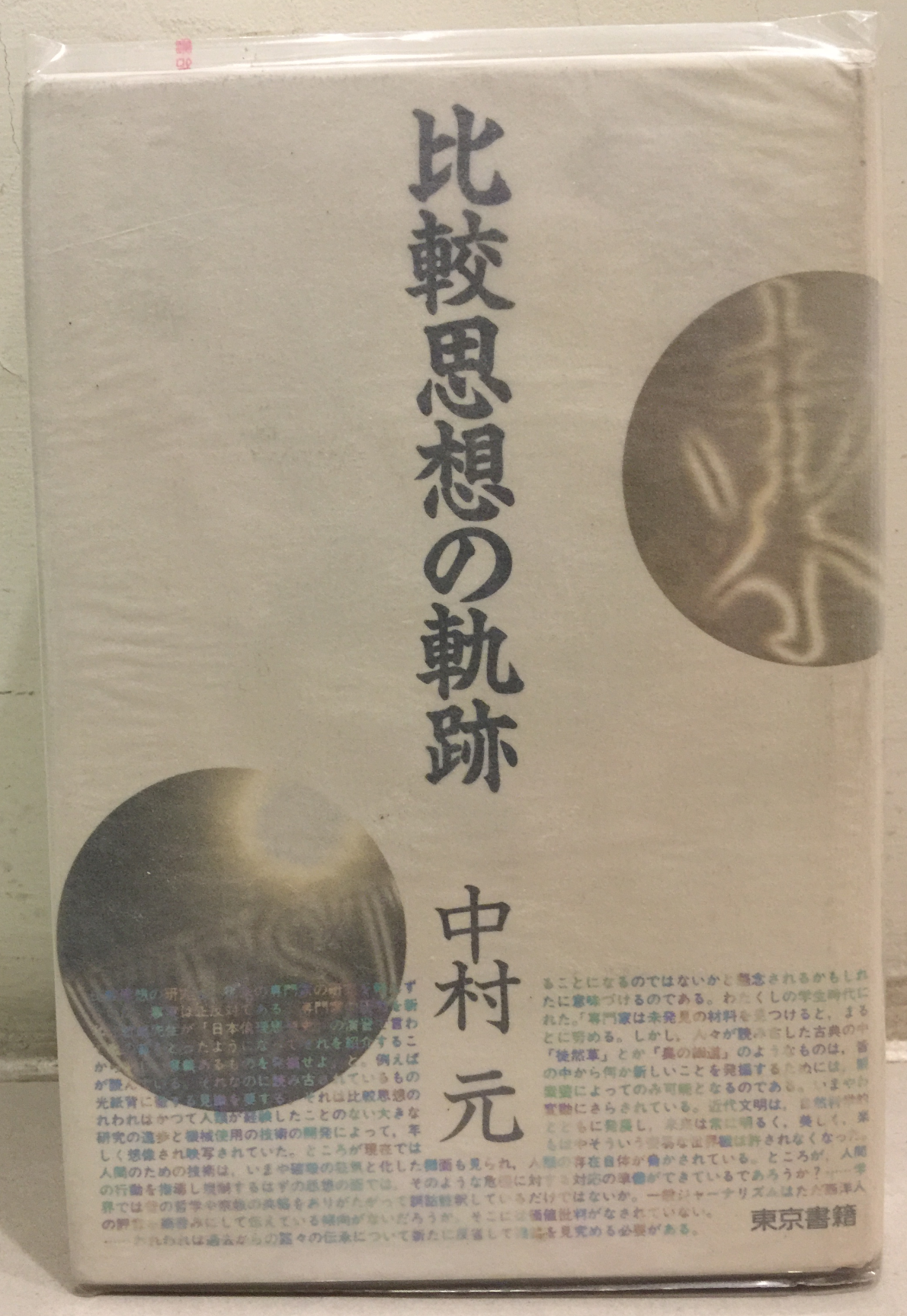

知名印度思想研究者中村元(1912-1999),即是這群清醒的聲音之一。我們透過其自述和治學過程,嚴肅解讀相關的訪談內容,似乎都能找到那個時代遺漏的記述。進一步地說,我們試圖在這些話語思想中找到另類的精神軌跡,應該不是誇大之詞。畢竟,通往歷史的道路,向來有許多路徑,探索者勇氣俱足不怕走錯方向。

學生兵入伍與時代精神

生於1912年的中村元,出身名門第一高校,1936年畢業於東京帝國大學印度梵文學系,隨後留校攻讀博士,期間師從宇井伯壽(1882-1963)與和辻哲郎(1889-1960)二位思想大家,研究佛教文獻學和倫理學,1942年以《初期吠檀多哲學哲學史》論文取得博士學位,1943年就任東京帝大文學部副教授,正式開啟教學與研究生涯。

不過,初登大學講台的中村元,這時遇上了學徒出陣(學生兵入伍)大學校園幾乎停課的狀態。眾所周知,是年隨著戰局惡化,日軍兵員嚴重不足,1943年10月1日,當時東條英機內閣頒布了《在學徵集延期臨時條例》(勅令第755号),亦即除了理工科系和師範體系之外,撤銷文科系的高等教育諸學校在籍學生的徵兵延期措施,與此同時,又制定《臨時徴兵検査規則》(陸軍省令第40号),同年10至11月,實施微兵檢查凡丙種合格者(開放性結核患者除外),必須於12月入伍。更確切地說,首屆入伍的高學歷(舊制大學、專科學校)學生兵,多半用來補充陸軍的儲備幹部,飛機駕駛見習士官、海軍預備學生、野戰指揮官下級軍官等職缺。換言之,理工科系的大學生可以研發武器,可以暫緩徵兵,因此即使後來進入軍隊,也是被分發至陸海軍所屬的研究所,進行所謂「勤勞奉仕」(義務勞動),但是農經學系的學生,則沒理工科系那麼幸運,同樣必須入伍為國效力。

據中村元自述,彼時他質疑「勤勞奉仕」的政治意圖,甚至抱持反戰的態度,不認為日本會打贏這場戰爭,日本為顧及面子尊嚴,可能採取某種形式投降,給自己預留後路。他進而猜想,日本一旦戰敗,就會廢除天皇制度,但事實與推測相反,日本最終無條件投降,美國占領日本以後,實質掌控政治活動和國會運作外,天皇制度依然維持不墜。

一步一腳印的旅程

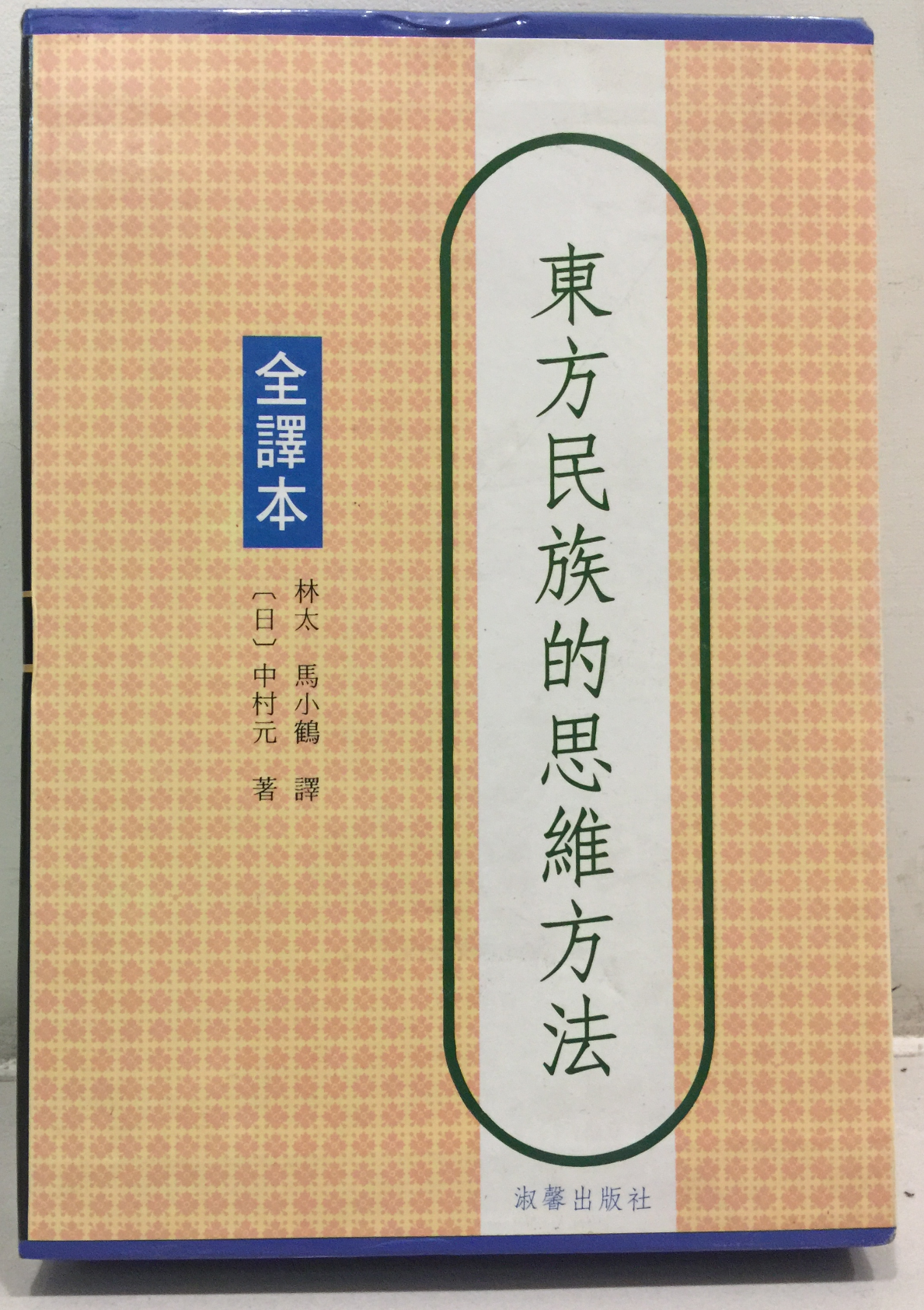

從那以後,感懷時事尤深的中村元,並未停下研究的進程,自1943至1951年,投入《東方民族的思維方法》的著述。起初,他整理年輕時的讀書筆記,逐步形成全書的架構。當時,他接受哲學系教授伊藤吉之助的指導,與同好組成研究小組放言討論,後來,因於諸種因素,只有他整理撰寫,其間數度易稿,不斷補充材料。中村元說,伊藤教授是個自由主義者,反對宣揚軍國主義思想,而且沒有設限他的思想。事實上,當時校園的情況很糟,教授無法安心做學問,也沒有研究室。然而,他扭轉了這個困境。他藉由這個機會,向學長老師們討教,與他們一起值宿,請益各種學問。從這個意義而言,該書許多觀點的形成,全得益於這些求知問學的啟示。二戰結束後,這部著作的架構就更具完備了。在成書的過程中,中村元的勤奮好學發揮很大作用。比方說,二戰期間,他為了躲避戰火肆虐,疏散到鄉下(島根縣),就著手潤改書稿;有時公車不來,一等好幾個小時,他以此時間讀書做摘要。也就是說,他必須抓緊時間以彌補戰爭時期治學環境的空白。

中村元指出,在方法論的形成上,伊藤吉之助給予他很大啟發,亦受到和辻哲郎的哲學影響,當然,這包括其他相關研究專書智性的啟迪。寫作這部書籍大約歷時2年,寫了3千餘張稿紙(每張400字),於1947年交稿,1948年出版。這部書流通了15年後,他再做修訂,1961年由春秋社出版。此書,在判斷和表現形式做出修訂,因為在他看來,考察這樣的思想,不應局限在各別民族,這是普遍性的問題,亦即要超越民族的視點重新思考。他必須更加思考西洋層面的問題,汲取亞里斯多德的倫理學,甚至數理邏輯與言語表現之間的關係。他發現,那時期西方已出版卓越的研究成果,充分借鏡的話,將來有助於形成學問的體系。而除了這些因素,促使中村元完成《東方民族的思維方法》,很大原因在於他成長的時代背景,他受到大正民主思潮的洗禮,據他印象所及,在那時只有少數人宣揚國家主義。因此,他本能地反對戰爭時期強化「國體之本義」的思想,不苟同這種官方主導的感化教育思想。而這種反對國家主義的意識,終於在撰寫這部專書之時,正式登入其比較思想的論壇。即使後來他進入佛學研究領域裡,他也不同意天皇的神格權威高於佛學文獻之上。毋寧說,他贊同宇井伯壽教授的觀點,用理性主義的精神探究文本(文獻),徹底發揮理性主義精神,以對抗國家主義的思想。

廣納百川的重要性

從上面的論述,顯露出中村元學術見解的端倪,這並不表示他不存在自我矛盾,二戰後二十餘年來試圖打破學派藩籬卻無力施為的心理挫折。例如,在治學思想的光譜上,他自詡為激進左派分子,不過,從整個日本學術發展結果來看,他則被視為保守派人士。在此之前,他極力主張學院內過時僵化的治學方法,必須揚棄或做改變絕不能抱殘守缺。問題是,年輕學者未必勇敢追隨,因為這涉及日本學界的師徒制度、論資排輩的倫理傳統,不遵循這個規範的人,就無法以學者的身份進入學術場域展現才思,而且這種影響層面很廣泛。他後來從印度哲學轉向佛學研究,情況依然沒有改變,單憑他個人的力量,的確無法撼動固若金湯似的學術體制。然而,他明白與其成天向學術體制抱怨,不如以身作則另闢道路。詼諧地說,此時他勇於仿傚現代社會學的奠基者馬克斯.韋伯,其社會學理論先出口轉內銷的做法,為自己贏得國際學術聲譽,有助於學術拓展和競爭力。

1967年左右,中村元開始用英文寫書,向國際學界打開知名度,而這個努力很快就受到肯定。在美國,出版商簽下《東方民族的思維法方》修訂版版權;在印度,刊行其《日本與印度式的亞細亞》一書,這些激勵極為重要,進而促成他計畫出版梵文的入門書。他深切觀察到一個事實,日本的梵文學者多半前往歐洲學習梵文哲學,而不是到哲學發源地印度取經,這難免有捨近求遠的遺憾,梵文學問不那麼到位。在他看來,印度婆羅門的學者之間,有其深厚的學問傳統,因此,他更需要親炙記述他們的學問。另外,他指出一個怪現象,在日本出版印度思想的論著,學界同行並不予認同,所以他決定在印度出版專著,甚至得到印度的專家學者或婆羅門們的肯定,這樣一來,那些日本同行們就沒有置喙的餘地。那個時期,他計畫主編選錄各國學者的論文,在印度出版十卷本《印度哲學史》叢書,旋即獲得印度德里書商簽約。之後,他預定總結數十年來的研究成果,在荷蘭出版題為《Critical Survey of Indian Religions and Philosophy》一書。這部通論性的著作篇幅頗厚售價也高,也顧慮讀者購買意欲不高,不過出版冷門的學術著作,出版商和作者都必須有這種覺悟才行。

中村元用英文寫作出版專書,以此拓展國際能見度,還在於他對日本現代哲學界的不滿。在他看來,明治維新以前(亦即德川時期的思想),存在著哲學性的思索,他試圖從中汲取有益的思想養份向國際學界介紹。然而,他受邀不講日本經濟和政治這樣的熱門話題,談論「日本的思想史」,又是另一種挑戰。正如上述,如果他用日語寫書,立刻就會招致「外行人胡亂寫書」的批評,什麼年號錯誤啦,文字表現差強人意啦等。直白地說,他撰寫日本思想史這個行為,如同侵入同行的地盤,自然會引起同行的反彈,而且他根本無法防備,嫉妒的暗箭什麼時候射來。這就是他不便公開明說,但真實阻擋在他面前的「學派山嶺」,要不你勇敢超越它,否則就繞路前行,幾乎沒有其他道路可走。實際上,他撰寫日本思想史,也是對於日本學界厚今薄古的質疑。他閱讀聖德太子注解的經典作品發現,那些典籍中依然保留著聖德太子獨特的思考。他作為一名研究者,他要沿著古人的思想痕跡找出新生的意義。

哲學史的方法

寫作哲學史有諸多方法路徑,中村元撰寫《印度思想史》時,注重文本產生與整體社會背景的關係,才不局限於書面資料的沿用,缺乏歷史肌理的呼吸。他撰寫岩波版《印度思想史》即秉承這種方法和精神,同樣的,他撰寫《日本哲學史》時,也把它納入西方和印度思想史的脈絡中加以考察,這是日本學者較容易忽略的問題。他認為,撰寫哲學史或思想史,在本質上它必須具有普遍性,這個普遍性即通向世界與世界交流的道路。據他觀察,一般的哲學通史,多半依序介紹康德、費希特、謝林、黑格爾等人的哲學。然而,他放棄這種制式的寫法,聚焦在哲學家提出的問題上,深入解析問題的形成史。當初,他在哈佛大學講學時,就是這樣設定題目,全部以英文寫成。他在講稿中提到,不只古希臘有唯物論的概念,印度和中國也有,辯證法的情況亦是。在他們的時代裡,唯物論和辯證法已經處於萌芽狀態。從問題史的視點來看,現今日本研究者還沒走出這個局限,因為他們習慣把嶄新與古老的問題混為一談,沒能區分它們的本質與特徵。以宗教問題為例,西方有其特殊的宗教體系和文化傳統,日本的宗教意識則很薄弱,沒有明確的理論系統,這往往導致宗教意義的模糊,它到底是為人規範的呢,抑或只是意識型態的表徵,又或者最終把它推向日本人生活中的智慧。中村元自承道,他撰寫《東方民族的思維方法》時,尚未體現出這種思想精神,因為那時他還沒擺脫戰爭時期的思考局限,直到二戰以後,他用英文寫作與世界級大師交流才打開新的局面。毋庸諱言,經歷這種哲學史似的思想錘鍊,共產國家所信奉和宣揚的教條主義,自然是不可信和危險的思想,哪怕他們把理論吹噓得多麼冠冕堂皇,虛假的東西終究不能信以為真。

門外餘音

說到中村元的學術軌跡,也應該談談其影響力和海外門徒。多年以前,據明目書店老闆賴顯邦說,其業師臺大哲學系葉阿月教授,即是中村元的嫡系門生。當初,葉阿月教授識得賴顯邦富有哲學家的稟賦,有意栽培他為接任教授,進而鼓勵他學習日語,為將來投入中村元門下研究印度哲學做準備。然而,後來因於各種因素,賴顯邦並未接受葉教授安排的道路。他決定走自己的道路,隻身前往印度親歷哲學國度的廣博偉大。然而,當時臺灣與印度沒有邦交,他沒能取得留學簽證,只好返回臺灣。在那以後,他繼續研究梵文和印度哲學、開辦廣陽出版社,推廣印度哲學及其佛學翻譯,留下豐富的成果。那時,我們相約激勵,他撰寫《印度文化辭典》,我則不揣孤陋撰寫《日本文化辭典》。

在我看來,賴顯邦堪稱是體制外的秀異之音,真正為學問獻身的讀書人。就這點來說,他與中村元的精神取向相同,要探究印度哲學的底蘊,不必崇仰歐洲的名牌大學,而是直接前往印度取回逐漸被遺忘的經典與大智慧。可惜,這兩位與中村元有所淵源乃至於其後擦身而過的哲人,現在都已成追念的故人。去年歲末,我在明目書社巧遇書友林宗勇,與他談論日本佛學的問題,以及中村元的論述,得知他是葉阿月文教基金會理事長,已整理和出版葉阿月教授的遺作。他表示,將來計畫與政大哲研所教授組團至日本參觀中村元紀念館,屆時需要通曉日語的人隨行……。

坦白說,雖然我不是學術中人,而是門外的獨行者,基於熱愛學問的立場,應該前往見習一番,說不定這次的知識之旅,又會帶給我意想不到的寫作靈感。我始終相信心誠則靈的體驗,用印度式的詞語表現,我心懷至誠的話,青山流水都會向我走來。換言之,就算作古多年的中村元忘記在夢中為我指點,我也會勇於向他追問,他在世時那些沒說出來的事情。