作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

預言與虛妄的較量

日本作家織田作之助(1903-1947),在1945年11月《新生日本》雜誌上,發表了一篇題名為〈終戰前後〉的隨筆,在這篇隨筆中,他列舉了幾件重大的社會事件,強烈批判日本政府當局毫無作為,導致社會失序和混亂的狀態。

首先,他尖銳的筆鋒指向了宗教性的預言。因為這種帶有神祕色彩、極易造成民心動盪的先見之明,竟然比主政者早於預知歷史的必然結果。而且諷刺的是,這預言出自新興宗教——大本教創始人出口王仁三郎之口,其預言之準確,如同在摧毀執法機關的權威地位。其造成的心理震盪,與發生於1768年中國妖術大恐慌「叫魂」式的流言,有異曲同工之妙。不過,發出這預言的教主,也為日後遭到逮捕和下獄預留了證據。織田作之助運用小說的筆觸,還引述了檢察官的審問紀錄。據說,王仁三郎告訴檢察官:「昭和二十(1945)年八月二十日,世界將發生大巨大的變動,而且這次變動,在日本史上,將會發生史無前例的大事件。」話畢,檢察官旋即嚴厲訓斥他,說這簡直是無稽之談,毫無根據的謠言!依織田作之助的性格,他向來不相信某大師或通靈者的預言,但他當年六月聽到這段傳言時,卻有一種奇妙的心理,暗自期待「八月二十日」那一天,到底會有什麼驚天動地的變化。事實上,該年六月,大阪已遭到兩次大規模的空襲,死亡恐懼的陰影仍未散去,那時竟然還有日本國民相信日本將在這場戰役中打敗美國。這件事情反映出一個諷喻:日本政府和新聞媒體聯手遮蔽嚴峻的現況。以日本國民的立場來看,他們多半已厭倦戰爭未止的災難,尤其對大阪市民而言,6月至8月這三個月,他們彷彿置身在現世的煉獄中,多麼渴望能夠透過外交途徑盡早結束這場戰爭。

在這種精神與不安交織的時空下,織田作之助告訴朋友,他不相信日本政府的說法和新聞報導,而寧可相信囚禁在牢獄的大師出口王仁三郎的預言,雖然乍聽下大師的預告有點危言聳聽。以美軍轟炸機在廣島投下原子彈為例,當時,與政府同調的報紙指稱,這種新型炸彈根本不足為懼,而人們便聲口相傳,許多長崎市民信以為真,沒能等到八月二十日那天,就無辜遭逢災難的掠劫了。就結果來說,或許成為炮灰的廣島和長崎市民,應該相信大師的預言,拒絕在戰爭時期總是迴避真相的新聞報導。織田作之助回憶道,八月十五日,日本宣布戰爭結束那天早晨,鄰組(注:二戰期間,為了動員居民建立的基層組織,二戰後廢止)的義勇隊長上門通知,每個家庭必須全部出來,參加義勇隊的訓練。他詢問隊長,要做什麼訓練?隊長說,因為是第一次,先訓練整隊和敬禮的方式,結束後聆聽演講。他覺得匪夷所思,拒絕地說:「我不參加訓練。我不可想為了訓練整隊和學習敬禮,接著還要聆聽演講而浪費寶貴的時間呢。再說那些事情學得再好,也擋不住原子彈爆炸,而且我聽演講會打瞌睡,我可不要腦袋發呆地死去呢。」那名隊長聽到他的回答,一時錯愕不已,指責他是「背叛祖國的人」,帶著盛怒離去了。沒多久,鄰組又來通知,當日中午要收聽新聞廣播。他認為收音機的錄音技術不佳,雜音甚多不易聽清楚,後來排除各種雜音,聽著之際,他直覺到這場戰爭結束了!此時,他很感佩大師出口王仁三郎的預言之準確,儘管它與日本宣布戰敗遲了五天。

性格叛逆的織田作之助指出,宣布戰敗兩三天後,擅於標語宣傳的日本政府,又公布了「全民懺悔」的政治語言,意思是這場戰爭的失敗,全體國民都有責任,要扛起所有罪責深加懺悔。不過在他看來,這種說辭充滿強制和暴力,真正需要懺悔反省的是,發動戰爭的軍部、重臣、官僚、財閥和教育者們,因為他們沒有發揮道德勇氣及時阻止這場殘酷的戰爭。另外,他發現二戰以後,新聞媒體上的措詞有所變化,譬如「賣國賊」或「國恥」等令人不愉快的字眼,從此不再出現了,終於把清淨的語言空間還給了日本國民。只不過,最令他不恥的是,那些在戰前發表言論支持戰爭的文化媒體人,於二戰後,卻立刻轉向變身為自由主義的旗手,在報社發表社論高談闊論自由和平的可貴等等,他認為這就是變節者的行為。這種偽善和逃避現實的做法,他完全看在眼裡,由不得他們巧飾矇混過關。

最後,他在文章中提及,二戰後日本把「文化」一詞,喊得震天響亮,大阪地區陸續組織起嶄新的文化團體,有的團體以縣長掛名會長來推動,但是它們似乎徒具虛名沒有真正落實這個理想,只能說,這是一種苦澀的遺憾。

童話作家的戰後責任

著名童話作家小川未明(1882-1961)在《日本兒童文學》(1946年9月)刊物上,發表了〈對孩子們的責任〉一文,對於日本兒童於二戰後失去純真的感嘆。在這篇文章中,小川未明從教育環境和語言學習的視角,試圖找出這個原因。首先是,戰爭期間大人們給小孩灌輸什麼樣的語言和思想,卻不對此深入思考意義。例如:老師們在學校裡不斷進行宣傳,全體國民必須擁戴領導者,竭力為國家犧牲奉獻並強制性的勞動。老師們藉由政治性的文宣,向學童們強調,日本是行使正義的國家,敵人是如何邪惡和醜陋等等,純真的孩童自然信以為真,毫無抵抗地成為自己的價值判斷。然而,最具諷刺的是,日本戰敗以後,那些大人們的態度為之丕變,竟然開始稱讚敵人(指以美國為首的聯合國佔領軍)的作為,正義與邪惡之說剛好倒反,這樣一來,受到軍國教育的兒童們的價值觀豈能不產生錯亂呢?對兒童們而言,他們無力對此怪現象強烈質疑或抗議,更遑論提出批判了。

小川未明認為,兒童們的心靈如一面鏡子,反映著大人們給予的態度,同時映照出政府領導者的狡詐和厚顏無恥。或者反過來說,孩子們的想法反映著大人們的行為,與此同時,其實他們比大人們更真誠地看待這個社會的變化。他們知道,大人們向他們公然說謊是因為日本戰敗了,大人們不得不說出更多的謊言,就此意義而言,孩子們在同情大人們的偽善行為。

小川未明進而指出,任何人都有過童年的經驗,知道身為父母的人,有時候會說出矛盾的話語,迫於無奈做出反常之舉,或者以此欺騙孩子們的眼目,但其實孩子們都看在眼裡,只是以另種方式憐憫大人們的無能而已。更確切地說,大人們(政府的領導者)若能真誠面對事實,勇於承認自己的過錯,自然會得到孩子們的信任。在文章最後,他提出自己的見解,在當今價值混亂的世局中,要把喪失天真情感的孩子們拯救出來,唯獨依仗政府領導者的誠實和熱情了。他認為比起口號式迎接新時代的來臨,不如面對嚴峻的事實,較容易發現嶄新的自我,只有秉持誠摯的態度,才能共同為日本找到新的出路。有這樣的環境和基礎,就能體會到新時代的意義和與之相應的藝術活動,就會蓬勃發展起來,不管是付出者抑或受益者,他們都能享受到這份成果。

就此文章來看,小川未明不愧是兒童文學作家,文章的立意始於良善,也終於良善的結論。與其說,他代替二戰後成千上萬的孩子們發聲,莫如說,他在這篇類似批評的短文中,已率先做出深切反省,而不是像日本領導者(東久邇宮稔彦王內閣)那樣,把戰爭的罪責問題全推向日本國民的肩膀上,硬要全民共同懺悔,這兩種自省有著本質上的不同:前者出自真誠之心,後者則更為高段的政治修辭,只是有多少日本國民從這場敗局中明確地走向屬於他們全新的未來。

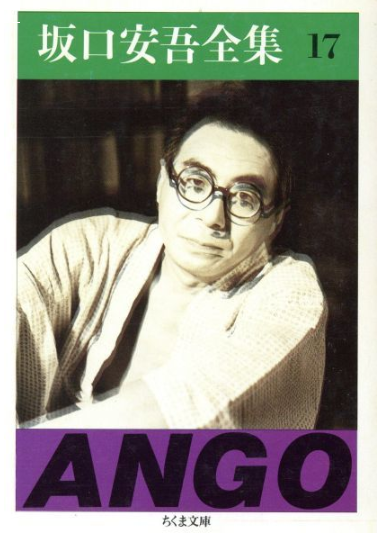

來自坂口安吾的批評

以小說《白痴》、《風博士》和隨筆〈墮落論〉聞名文壇的坂口安吾(1906-1955),在二戰後的文學戰場上,依舊沒有缺席。他在《讀賣新聞》(1950年2月20日)上,發表了〈伺機而動的暴力〉文章,談論賭博性的自行車競賽潛藏的弊端,同時對於作家之間因政治立場不同相互攻訐,卻提不出具體證據的現象。在這篇隨筆中,坂口安吾語調詼諧地指出,時下賭博性的自行車競賽,如同應時的食品和助興的東西一樣,在二戰後突然蔚為流行起來,由於缺乏相關配套措施,因而衍生出許多糾紛,有人為此辯解,這就是自行車競賽賭局的本質。坂口安吾卻不苟同認為只要相關措施完善,作弊情況就會減少,像賽馬賭注一樣。接著,他說,凡是賭注必有紛爭,看出門道的觀眾自然要抗議,但是與早期賭徒在賭場被坑陷最後只能含淚吞下相比,自行車競賽賭注還是較具民主國家的形式。當然,有人趁機利用這賭局作弊,一旦被賭客看破手腳,很可能演變成滋事打架搶奪營業額的情事,加上從眾效應,問題可能鬧得不可收拾。進一步地說,原始社會就存在過這種伺機而動的暴力,要解決這樣的問題,絕不可虛應故事。換言之,如果主辦機構不建立良好的博奕制度,反而在場外部署警察大軍,像大力掃蕩職業賭場那樣,不但無法見到成效,更難以彰顯現代性的精神。他再次強調,藉機使用暴力或各種暴力對抗,不只存在於自行車競賽場,其風潮已襲擊了整個日本。

以左翼和右翼的對峙為例,意識型態理論之爭僅只是表象,根本上仍然是暴力的本質。下山事件(注:指1949年7月5日早上,日本國有鐵道首任總裁下山定則神秘失蹤,翌日於常磐線鐵軌上被發現離奇死亡的案件)發生之際,即有流言指出,這是遭到裁員的左翼份子報復所為,但左翼人士認為,這自始至終是右翼人士的陰謀。針對這起離奇的命案,警方一直沒有對外公布調查結果,導致陰謀論甚囂塵上。三鷹事件(注:指1949年7月15日晚間,在日本東京都北多摩中央本線三鷹站,一輛無人駕駛的空列車從車站停車庫突然竄出來,以時速60公里衝向車站,連帶衝擊到鐵路旁的商店街,造成6人死亡,20人受傷的慘劇)同樣是典型的伺機而動的暴力事件。細究起來,之所以造成流言四起,很大原因在於,主辦機關沒有提出有力的物證來緝拿凶手,因而引來雙方陣營的猜疑,各自編造攻擊對方的言詞。最後,坂口安吾終於把矛頭指向政府的施政無能了。在他認為,政府官員加諸在國民身上的傲慢態度和威懾,即是不折不扣的暴力。政府要日本國民必須遵守《波茨坦宣言》,這自然不成問題,但他們不可藉此暗渡陳倉,更不可強行推動不合理的政策,因為這種做法簡直與自行車競賽作弊沒有兩樣。依他來看,一個國家的文化建設能否蓬勃發展起來,端看它對於精神主體性的建立以及謙虛接受任何批判的精神姿態了。

佐藤春夫與短篇小說

與上述作家的批判觀點不同,小說家佐藤春夫(1892-1964)的目光則聚焦在日本短篇小說的發展上。他在《西日本新聞》(1953年9月25日)發表了〈為何短篇小說走下坡?〉一文指出,最近各雜誌出現許多中間小說(注:指介於晦澀的純文學和淺直的通俗文學之間的文學形態),但短篇小說的篇數相形變少,也不見新型態的短篇小說。這未必是因於讀者不青睞短篇小說所致。他說,芥川龍之介的短篇小說,至今仍然受到廣泛閱讀,一定有其奧妙之處。然而,他坦承道,這一年來他因為隱居寫作,不大關注文壇的動向以及現代文學的創作成果,最多僅只閱讀芥川獎的入圍作品。他(身為芥川文學獎評審)自嘲道,那些入圍作品每篇動輒4萬字左右,篇數亦比往年多了兩三倍,這給老眼昏花的他造成很大的負擔。較厚重的短篇小說篇幅,大概在1萬2千字至2萬字左右,但它們的踨影確實銳減了。他說,自明治中期以來,日本的雜誌上,大量刊載外國的短篇小說,諸如法國莫伯桑、俄國契訶夫、美國埃德加.愛倫.坡等等,都引起讀者的閱讀而流行起來,二戰結束以後,不知什麼原因,中間小說的大潮逐漸淹沒了短篇小說。彼時,各雜誌流行推出小說特輯,以招攬讀者閱讀,日後結集成冊出版,其中也有連載小說,中間小說多半刊載於《小說新潮》雜誌。

佐藤春夫說,他不大清楚「中間小說」的定義由來,僅知道它介於大眾小說和純文學,篇幅在短篇和長篇小說之間,或許不以內容屬性計之,亦可稱它為中篇小說。撇開這些文學類別不談,他認為中間小說若著眼於通俗的內容,最後就會流於閒話家常的故事。因此在他看來,愛讀這類小說的讀者,絕不是熱愛文學的人,他們想享受的是輕鬆與閒散。從寫作觀點來看,短篇小說的篇幅有其限制,行文必須簡潔扼要,不可能寫些無關緊要的閒話。同樣在描寫風俗人情,短篇小說也是深諳旨趣的,它既要表現日常生活中的人情世故,更是一種詩情和散文藝術的再現,這才是短篇小說本色。

看得出來,佐藤春夫對於現代(戰後)的讀者不識短篇小說的奧妙頗有微詞,甚至露骨地批評:這些讀者沒有文學素養,不懂得欣賞文藝的詩情,只追求膚淺的樂趣。他進而推想,或許正因為讀者閱讀趣味的改變,造成短篇小說的式微衰落,抑或是短篇小說家的問題呢?在文章最後,佐藤春夫回到作家的本行,一個文壇老前輩的憂心,他擔憂不僅短篇小說就此沒落,現代文學也將走向滅亡之途。綜上所述,這幾位大作家對於他們的時代所提出的見解,不論是尖銳的、質疑的或良善的批評,他們都在辭世之前充分認得這場政治修辭的原理,為自身完成了清醒的轉身。