資深新聞工作者,編著有《高雄市黨外風雲》、《近代台灣慘史》檔案等書,現為網路線上媒體經營者。

中國國民黨政權竊佔台灣初期,對台灣人民的鎮壓是全面性的,不但在政治、軍事、經濟等方面進行強勢專制統治,在文化上也進行毫不留情的遏制措施,完全否定台灣文化的存在地位。

二二八事變之後,中國國民黨政權所進行的第一波整肅中,除了徹底關閉非親極權政權的報紙、文化機構之外,還將一大批不馴服的新聞人、文化人抓進牢裡;第二波整肅則從1949年開始,延續了一整個白色恐怖的漫長時期。

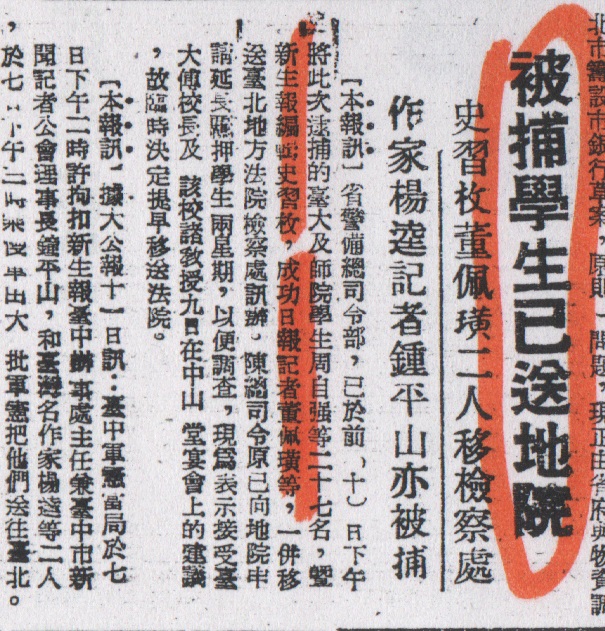

1949年的四月六日,極權政權藉師範學院、台大學生與警方發生衝突的「四六事件」,羅織逮捕了一批新聞界人士,大致上可以看成是第二波整肅的開始。

這一波所逮捕的人士,有著名的日治時代台灣作家楊逵,以及楊逵所任職的《力行報》主要幹部(包括社長),不過,其中有一位特別值得一提的是《新生報》〈橋〉副刊主編史習枚。

史習枚和楊逵的同時被捕,具有一個很特殊的代表意義,那就是中國國民黨政權為了實現『黨化台灣』、『中國化台灣』、『剷除日本殖民統治毒素』的計劃,在這第二波整肅中,實際將台灣文學加以踐踏、蹂躪。

台灣文人的命運多舛,面臨1895年及1945年兩次大變局,對政治、社會、文化的衝擊之大難以言喻,台灣文人除了在民族認同上的歧異之外,在語文調適上面臨的挑戰更大,不過,楊逵那一代的文人從日治時期的「鄉土文學論戰」與「台灣話文論戰」,所衍生的文學自覺走向卻延續到了終戰後。

戰後前兩年,由於文化、教育上的差異與無奈,中國國民黨政權尚仍容忍本土作家以日文創作,報紙、雜誌也都保持非常高比重的日文報導和作品,尚未遭到陣痛;不過,1946年十月二十五日,極權政權就下令禁止使用日本語文,報紙的日文版遭到廢除,所有日文報紙也全面禁止繼續發行。

這種殖民統治的模式跟日治時代如出一轍,從1937年到終戰前的台灣總督府,也採取禁止報紙的漢文欄,雜誌不得刊登漢文作品,強勢的語言政策迫使台灣作家必須使用日文從事創作。本土作家同樣在中國國民黨政權干預下,頓時失去了表達工具和發表園地。

同時,中國文學隨著中國國民黨政權強勢侵入台灣文學世界,更深深影響了台灣文學的發展;尤其在二二八事變之後,極權政權為了抹消台灣人的歷史記憶,強制推行「國語政策」,使得不少日治時代優秀的台灣作家,被迫痛苦無奈地封筆,台灣人的母語也在教育體系「國語政策」灌輸下逐漸被疏離。

1924年曾經赴東京日本大學專門部攻讀文學藝術的楊逵,在日治時代是以主張現實主義的文學運動,拒絕「皇民文學」著稱,他的成名作日文小說〈送報伕〉(原題〈新聞配達夫〉),1934年在日本獲獎,主要是小說勇於暴露階級問題。當年他和呂赫若、楊華等人所參加的《台灣文藝聯盟》和《台灣文藝》,就是力主文學要植根於台灣一切「真、實」的路線,文學特色在反傳統、反殖民之中卻充滿浪漫色彩。

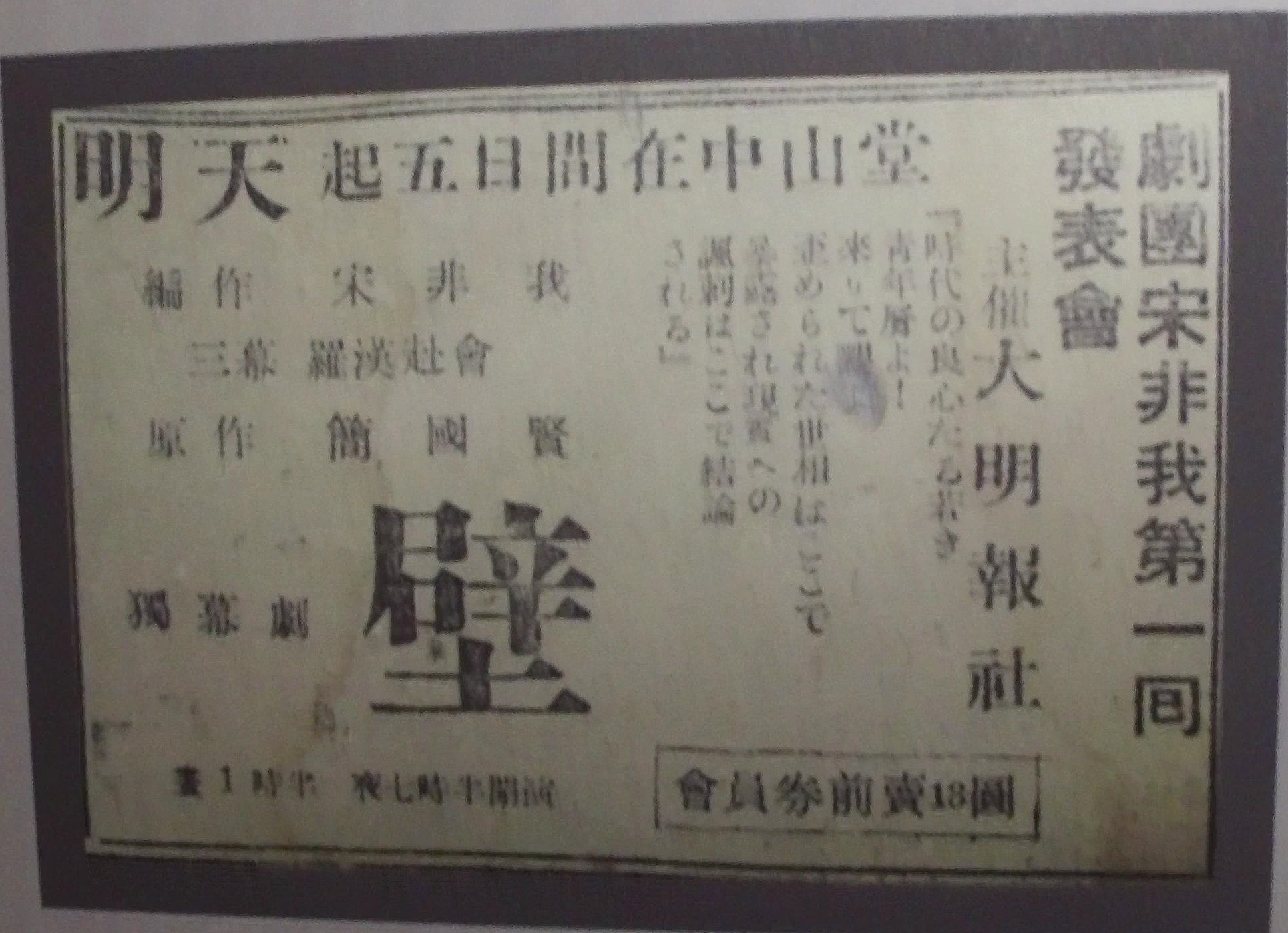

因此,楊逵在中國國民黨政權進行文化霸權施壓之後,本著自己主張的文學路線——重建台灣新文學理念——發行《台灣文學叢刊》,以及主編《力行報》副刊;《新生報》的〈橋〉副刊正好也在此時誕生,負責主編的史習枚(筆名歌雷,復旦大學畢業)雖然是來自中國,卻非常關心台灣文學前途。

史習枚認為,「報紙的讀者多是本省人,卻沒有本省作家的文章,這是說不過去的。」所以,他打出新舊交替、從陌生到友情的口號,「幾乎毫不遲疑地著手推動台灣新文學的重建工作,一絲不苟地在台灣發展以地緣出發的台灣新文學」(引自彭瑞金:《台灣文學運動40年》)。

在當時一片以中國文學為正統、主流的風氣下,史習枚的想法既特殊又危險,可是,他不但無畏地開放園地鼓勵本土作家創作,更為了消除語言障礙,公開徵求日文稿件,請人翻譯予以發表。楊逵就有一篇以日文寫的評論,史習枚找人翻譯後刊載在〈橋〉,楊逵在這篇題為〈如何建立台灣新文學〉的評論,是這樣寫的: 「我們目前瀕於飢餓,特別是精神上的飢餓,這就因為台灣文藝界不哭不叫,陷於死樣的寂靜,如果這樣的狀態再繼續下去,我們除掉死滅之外是沒有第二條路的,為什麼我們一直在沉默著等待死亡。」

彭瑞金盛讚史習枚的眼光與胸襟,稱譽他是一位「對文學有見地的外省籍文學工作者」。名作家葉石濤也說,「史習枚對戰後初期的台灣文學有相當大的貢獻。」 史習枚還在各地定期舉辦座談茶會,楊逵曾多次參加,他第一次參加時曾說:「為此〈橋〉這回的對本省作家的優待辦法....。我希望各報副刊都得這樣作,進而各報連繫合作起來,造成全面的發展,這才是建立台灣新文學的基礎。」第二次茶會,他又說:「光復以來快要三年了,應要重振的台灣文學界卻還消沉的可憐」 座談茶會的目的是在交流,直到1949年三月二十九日停刊為止,至少辦了十場以上,在楊逵等台灣作家的參與下,討論經常繞著「台灣新文學」的主題,透過這種座談及副刊上的討論,居然引起了一場非常轟動的台灣文學前途論戰,在台灣文學史上,與1930年代、1970年代的兩場鄉土文學論戰並列齊名,其影響不可謂不深遠。

然而,史習枚這些作法卻早就受到中國國民黨政權黨、特系統的注意,尤其在國、共內戰中蔣介石節節敗退面臨即將氣竭之際,〈橋〉副刊發行百期茶會卻舉辦兩岸擴大座談,為他種下了被逮捕的遠因。

《新生報》過去在發行日文版時期,就經常有與政府對立的言論,招了中國國民黨極權政權的禁忌而被迫改組,沒想到改組後卻又掀起與黨的政策違背的台灣文學論戰,極權政權黨內對《橋》副刊的檢討不曾中斷過。

到了1949年一月,正好發生楊逵發表《和平宣言》的事件,中國國民黨政權特務開始部署逮捕楊逵的行動,不久,又發生了「四六事件」,於是,特務在逮捕台大、師範學院學生的同時,也將楊逵、史習枚逮捕。據說,活躍於〈橋〉副刊的作家,如孫達人、雷石榆、張光直、宋承治等人也曾另案被捕,然後繼續加緊控制言論,因此先後又有葉石濤、吳新榮、蔡秋桐、張彥勳等等作家遭到整肅。 楊逵被逮捕的主因除了《和平宣言》之外,當然也跟史習枚被逮捕有同樣的因素背景,都是具有社會主義色彩,而且太熱烈推動台灣新文學運動,顯然有跟中國文學「背離」的緣故,後來,楊逵被從重處理,以《和平宣言》案判刑十二年。 史習枚與《和平宣言》無關,中國國民黨政權逮捕他純粹是要挫折台灣新文學運動,幸好他的「外省籍」身分可以動用大批黨政關係疏通,才沒有被當年特務慣用的「匪諜案」訴罪(資深記者黃仁在所著《我在聯合報43年》一書中,曾說史習枚是因組織〈橋〉的投稿者聯誼會和讀書會,這些組織的成員中,不少有問題人士,才被抓。果真如此的話,當年應該會被以「匪諜案」究辦),只被關了二個月,即獲得釋放;不過,《新生報》也自李萬居擔任該報社長遭整肅後第二度改組,台灣文學論戰在尚未有結論之際就被迫停息了。

在接下去的十年內,中國國民黨極權政權對新聞、文化界的整肅一波接一波,各報不斷有編輯、記者遭到羅織逮捕,因而被槍決或刑求致死的不在少數。極權政權主要的目的是要消滅台灣文化、推動中華文化,1950年成立的《中華文藝獎金委員會》,又開始鼓吹「反共文學」,委員會全部是中國籍人士,捧吹得也都是中國作家,此後漫長的歲月誠如作家李敏勇所言:「在這種背景下,戰後世代作家常成為蜉游群落,徬徨在政治和商業的雙重架構裏。」

【附註】據說,史習枚後來「曾開廣告公司,後因劉昌平關係,也進入《聯合報》,1962年擔任編政組主任,1963年擔任公共服務主任,編過萬象版,編《經濟日報》副刊時又出紕漏下臺,後來不知何故負債很嚴重,離職後逝世。」(資深記者黃仁在所著《我在聯合報43年》一書所述。)