人類學學徒,在泥巴裡仰望海面

在選舉攻防時,「媽媽」常常扮演在側面進攻與反擊的角色。當候選人遭到尖銳的攻擊卻不願親自回應時,「媽媽」常會跳出來用「不捨」、「難過」的情緒化解攻擊。近日台北市長的選戰中,柯文哲市長的媽媽頻頻出招。不但在新竹和市議員候選人合照,也到台北掃街拜票。有趣的是,「爸爸」比較不常成為助選員。如果候選人的爸爸有特殊的政治身分,反而會被對手指為政二代。此時,女性作為嫁進來的外人,反而更能夠避免候選人遭到「靠爸」的指責,同時也透過履行媽媽照顧的義務,對選民展示一種「圓滿的家」的想像。

除了扮演助選員,在漢人社會中因為其「運作一個家」的重要角色,「媽媽」的形象也成為競選廣告中大量運用的元素。作為嫁進來的外人,女性必須透過照顧、養育與來往,在男性主導的「家族」底下,建立以自身為中心的「家庭」。

歷次選舉中「返鄉投票」的廣告,都不意外的運用了「同吃一桌飯的家人」的經典意象。而本次高雄市長選舉中被大量操作的「北漂」議題,也反映了台灣傳統上對「圓滿的家」的想像:所有的男人都有兒子、所有的女性都順利出嫁、家長在子孫環抱下安老。事實上,我自己的雙親在準備退休時所購買的養老宅,也(看起來很不理性的)準備了家中幾位小孩的房間。雖然我們手足都知道,彼此大概不會再有機會長住在家裡了。

而那些自己身為媽媽的候選人,更是不遺餘力的強調自己的身份。我們甚至能在不少的競選看板上,看到候選人與自己的(或是臨時找來的)小孩合照,強調自己身為照顧者的身份,能夠給與選民安心與安全的感覺,反而遮掩了對政見實質的討論。

無法成為的媽媽

然而,並不是所有人都有辦法順利成為媽媽。本次選戰合併了五個與婚姻平權直接或間接相關的公投。在本次婚姻平權的意見發表會中,同志家庭權益促進會的女同志媽媽吳少喬在電視上,顫顫地、卻也平淡而堅定地講述自己的故事。自己的女兒,在出生之後隨即因為先天因素送入新生兒加護病房,她的伴侶卻因為不具備家長身分,而無法立即安排手術。等到吳拖著剛生產的身子,從桃園趕到台北簽下同意書,女兒卻因為手術延誤,肺破了兩個大洞,必須面對更險峻的風險。九死一生撿回一命的女兒,有次看到自己背上的刀疤,天真的問,「這兩個疤痕,是不是代表媽媽不能保護我?」她只能充滿虧欠地回答:「不是媽媽不想保護你,而是這個法律不夠好,我們不能保護你。」有些人透過展示或操作媽媽的身份來贏得選舉;有些人卻必須透過選舉來爭取自己媽媽的身份。

對於同性婚姻,反同團體不斷說,那會讓「爸爸、媽媽不見了」,一定需要「一夫一妻」才能創造幸福的家庭。卻忽略了,在這個不穩定的年代中,讓人流離失所的,並不是同志教育,而是土地徵收。造成家破人亡的,並不是同性婚姻,而是低薪過勞。不論同性戀、異性戀,還是其他,「當個媽媽」早就已經不是一帆風順的終點;而是透過家人間的互相扶持、互相依賴,在這個不確定年代底下設法「走下去」的起點;更是在照顧與互動之間,讓人得以回答「我是誰」的錨點。

公共性與抵抗的媽媽

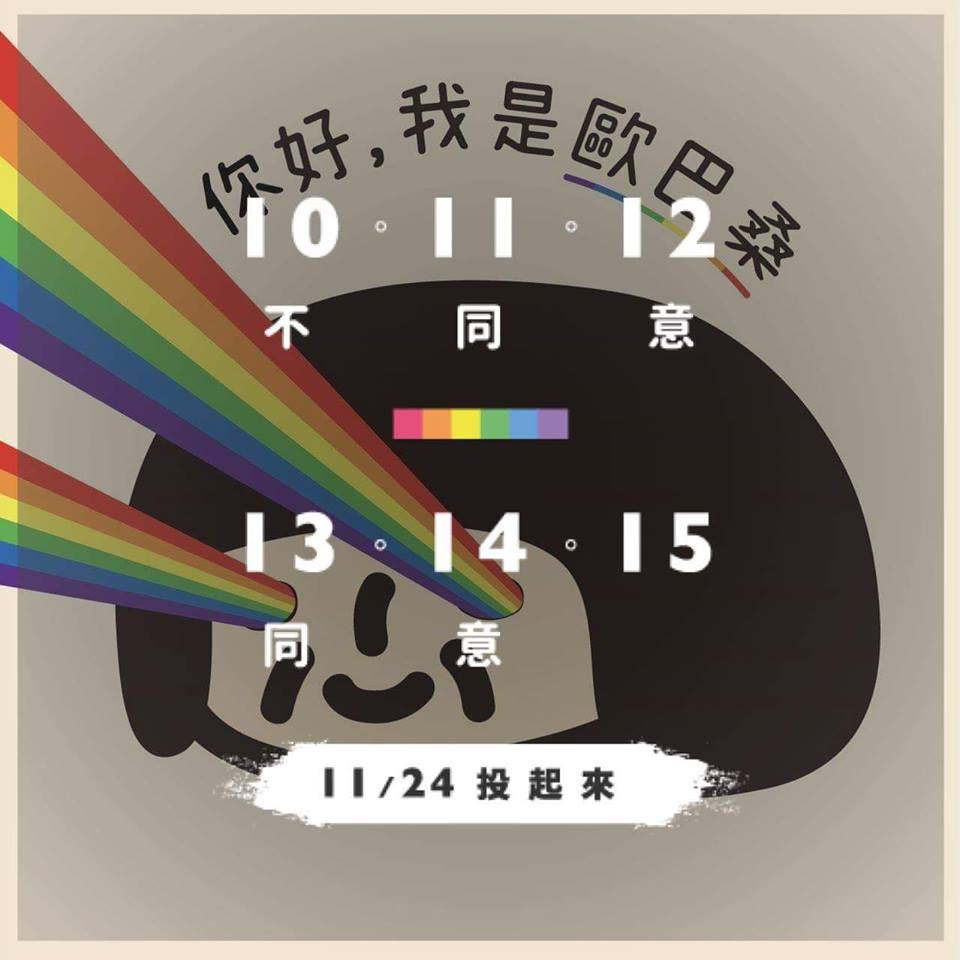

由上,我們可以看到,「媽媽」成為了鞏固或是獲得政治權力的手段;卻也是人們在當代尋找出路的自我實踐。然而,除了這兩個面向,「媽媽」在這次選舉中卻也承載了公共性的想像,那就是這次投入21名縣市議員候選人的「歐巴桑聯盟:政治生活小民進擊」。「歐巴桑」這個親切的、生活的稱呼,在此成為個人把自己連接到社會的基礎。

歐巴桑標舉的六大政見包括兒童人權、親子友善、環境正義、性別平權、小民參政、勞工權益。稍微一看,就可以發現這些都是在養育小孩過程中必然得面對的題目。我自己遇過的一些媽媽就提到,生小孩之前隨便亂吃、買外食都沒有關係。有了小孩之後,才第一次開始認真思考「吃得安心」的問題。隨著小孩一瞑大一寸的成長,照顧者無可避免的意識到自己的所作所為都會對小孩產生影響。

在這個看起來越來越自由的社會中,「個人選擇」似乎成為不可質疑的前提。甚至連反同團體都開始荒謬地主張,「請尊重我反同的選擇」。然而,任何社會都不可能存在「先驗的個人」。一個完全由個人組成的社會,只會導向「所有人之間的戰爭」(a war of all against all)。個人選擇始終必須要和「選擇對他人產生的後果」一起考量,這才是「倫理」真正的意涵:意識到自己與他人共同生活在這個社會,也意識到彼此的選擇都會互相產生影響。我認為,歐巴桑的實踐,就是從照顧中生產出倫理關懷,在教養小孩的過程中,意識到自己的行動對小孩的影響,也延伸到對不特定他人的關懷。

這個「對不特定他人」的關懷,則代表歐巴桑們發現,自己遇到的問題並不只是「個人的問題」,不論是空汙、食安、托育系統、親子友善的公共空間、另一半的勞動條件或是拋棄性塑膠的汙染......都是集體的問題,而需要集體解決。歐巴桑從家裡走出來,在彼此的相遇中生產出公共想像。歐巴桑們一方面發現自己是受到權力宰制的客體,另一方面又在與其他歐巴桑的不斷互動中,維持自己是能動的主體的想像。「媽媽」在此成為了創造彼此更好生活的出發點。

「媽媽」的形象在選舉中,就像我們對「媽媽」的印象一樣,雖然不正面出現,卻又無所不在。而這些錯綜複雜的、各有面貌的「媽媽」,也再一次讓我們看到,親屬關係的想像如何成為「非正式的政治」,對真正的「政治」產生影響。