作者曾任資訊軟體工程師、產品企劃師,現為專職影評人。經營部落格【時光之硯】多年,文章以電影心得為主,在多處網路平台、實體雜誌撰寫專欄,亦曾擔任【金穗獎】部落格評審、影展導讀人,並舉辦數次系列講座。座右銘:「美好的回憶就是我的神。」

前陣子,有一則「父親帶兩個兒子去敘利亞『考察』」的新聞燒遍臉書,大意是有個瑞典的前戰地記者,因為兒子們吵著要玩擬真戰爭題材的電玩遊戲,遂和他們約好,只要跟爸爸到敘利亞及以色列去遊覽(參觀難民營)十天,回來就買給你!他的用意在於,讓孩子們看清楚槍枝(或戰爭/武器)的負面效應,而根據報導兩兄弟回來之後果然打消了買遊戲的念頭,還定期向他詢問中東的情勢發展。不過新聞裡也提到,瑞典當地的輿論對此反應兩極,有人稱讚他的教育苦心和創意,也有人說:帶孩子去戰區根本是罔顧生命安全,你瘋了嗎?!

這件事值得從兩方面來談。首先是教育現場的選擇:

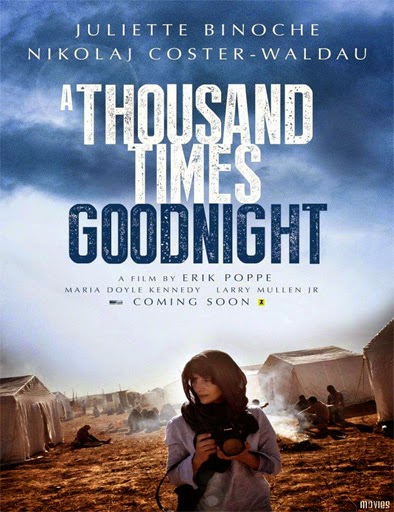

在近日上映的挪威奧斯卡最佳影片《一千次晚安》中,女主角茱麗葉畢諾許飾演的戰地攝影師,掙扎在職業凶險和家庭角色/家人的擔憂之間,有非常動人的兩難,然片中有場戲,是她帶著念中學的女兒到肯亞的難民營去,一方面讓她蒐集學校報告需要的素材,一方面滿足孩子對媽媽的工作漸生好奇的心。行前,丈夫表達不安,但畢諾許的角色再三保證當地只有國際人道組織的營地,沒有戰事。可到了現場,卻真的碰上游擊隊前來滋事,甚至還屠殺村民。

更驚險的,是那當下這母親的「攝影師魂」被燃起了,於是在確定女兒安全撤離後,不顧安危地衝返營地去拍照。後來返國,丈夫氣得將她逐出家門,但到了電影末尾,在學校報告的台上,當初體會過那驚惶、也一度憤怒的女兒,對母親表示了理解。她跟同學們說:「我現在覺得,那些孩子比我更需要我的媽媽。」

回頭說新聞裡,那位父親表示他的出發點是讓兒子們明白「戰爭/武器不只會傷害在戰事現場的人」,不只有那當下的勝敗成就感,還包括殺戮後的傷痕,被破壞的生活,被摧毀的未來,那些痛苦和仇恨是無形的鮮血蔓延,難以乾涸。以此為目標,我也贊同「百聞不如一見」,這樣的教育選擇是令我敬佩的。至於不少人質疑他忽略小孩的安危,他也解釋他根本沒帶他們去有衝突的區域,於是其餘(把新聞讀得較完整的)評論者便都鬆一了口氣,接著紛紛跟風表態:「在我們的家庭教育裡,帶孩子去旅行同樣是無比重要的一環——只要能確保一切『安全』!(as long as it is SAFE!)」

但看到這,我又心底有點猶豫。不是說這樣的前提不需要或不應該,而是這些父母如此堅持的「百分之百安全」的教育現場,和那些在難民營中、落後或戰亂或被剝削的國度裡生活的孩子,形成極端對比。他們的處境(如果拉高到國族層次)畢竟是我們(相對進步的國家)的某種共業,是我們對人類生而不平等、對有一大群我們的同類發聲求救無門的這個「普世人權的黑洞」的漠視,棄他們於此。而如今要建立對這個不公平的認知,還要放在(讓受教的白人中產階級小孩)「無論如何不該冒險」的前提上,這落差,值得我們反思。

第二方面,是槍枝/暴力題材電玩對人格養成的影響。

新聞裡,這些孩子們想玩的是所謂FPS(第一人稱射擊)遊戲,亦即玩家多數扮演槍手/狙擊手的角色,追求給予敵軍一槍斃命。這算是非常符合大眾印象中的「暴力電玩」。而我必須承認,寫這篇文章的我已經脫離電玩遊戲十年了,且剛好錯過FPS的發跡年代,故也無法理解那樣的樂趣,甚至直覺覺得那遊戲形式是殘暴而可怕的。不過,再多想一點,身為一個從小學就喜歡玩用雙腳把香菇(長眼睛長腳會動的)或烏龜踩扁的遊戲,或操縱綠色怪獸和相撲選手和印度僧侶打架,或用龜派氣功轟飛外星人的前玩家,那些同樣不脫暴力的童年電玩,對我的意義/帶給我的影響是什麼?

那是一種娛樂,也是一種發洩。從中我得到聲光創意的刺激,得到類似運動比分的勝敗憂喜,得到技術精進的成就感,甚至得到對陽剛意象的崇拜和自我滿足。我還相信對某些人而言,這些遊戲甚至可以發洩心中的壓力、怒氣和不滿——究竟遊戲和遊玩者的內心暴戾之氣,是彼此消耗還是彼此餵養?這恐怕不容易輕論。但就像很多社會統計告訴我們,色情工業與性產業的存在可以有效減低性犯罪率,這些遊戲應該也排解了許多年輕人逞兇鬥狠的需求。重要的是,區分什麼是真,什麼是假。

再更想深一層,一個及格的暴力遊戲,至少會將本身的動機設定為「懲惡」,亦即其實是要召喚我們對邪惡人事物以暴力抗之的動物性本能。電影《即刻救援》中的英雄老爸,不分青紅皂白就殺光擄走女兒的一票「壞人」,還得到觀眾的崇拜,正是此邏輯。事實上現在最當紅的超級英雄中,也不乏「私刑者」,但一部好的英雄(暴力)電影不只要賦與角色正當性,還懂得強調暴力帶給執行者的陰影/痛苦/自責等等代價,如《黑暗騎士》系列;等而下之者如《變形金剛三》,則是著迷於機器人互相爆頭,毫無人性溫度。

而無論遊戲或電影,對遊玩者/觀眾而言最重要的前提,都是要能區分真假。蝙蝠俠有個「不殺人」的最高原則,《蜘蛛人》也每每將罪犯困住,交由警察處理。這些都是私刑者有意識的自我權力限束。但即使如此,還是要記得在大銀幕上、或遊戲螢幕裡的一切都是假的,在那之外,在真實世界中,社會化告訴我們對惡的判別和暴力的執行,不能透過個人,因為沒有人是全知全能的。

從小我們就教導孩子,學校老師也跟學生說「打人就是不對」,但這和他們在遊戲裡經歷的殺伐產生了斷裂。因此,要培養他們對正義的認知——每一次的「你對我錯」背後都可能有複雜幽微的理由——更要教導他們暴力只能在幻想層面被滿足,而不該在現實面執行。文明的本身是個去動物性的過程,這過程一直在走,一直有進步,但也可能永遠走不到盡頭。我承認當我區分出惡,我會有想動用暴力處置的直覺,但我知道作為個人,我不該也無法妄下判斷和執行。再者,惡有很多程度差異,以及背後個案的因素,有誰能夠判別這惡人有沒有悔改的可能?不管怎樣,一定不會是我。

再說回原新聞。身為一個影評,我知道在某些創意裝飾或某種程度以下的暴力電影,對我是有吸引力的,是娛樂也是抒發。我相信電玩作為一種藝術當然也是如此。面對愛電玩的孩子,單純的禁止無效,也沒有必要,真正該做的是和他討論什麼是遊戲,什麼是真實,為何這裡可以那裡不行,既畫清界線,也有助於對正義法治的思辨。

在那篇新聞最後,結局是孩子們說不要買電玩了,但我其實更好奇,如果孩子們仍然說要,這位父親會怎麼處理?是我的話會說沒問題,就買吧。因為我真想知道,在這之後他們還會不會覺得好玩,以及,除了好不好玩之外,還會多感覺到什麼?