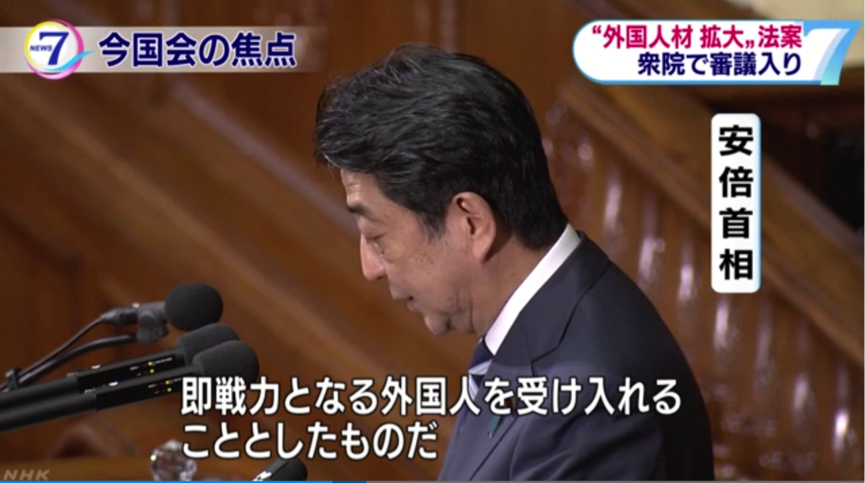

在選舉攻防時,「媽媽」常常扮演在側面進攻與反擊的角色。當候選人遭到尖銳的攻擊卻不願親自回應時,「媽媽」常會跳出來用「不捨」、「難過」的情緒化解攻擊。近日台北市長的選戰中,柯文哲市長的媽媽頻頻出招。不但在新竹和市議員候選人合照,也到台北掃街拜票。有趣的是,「爸爸」比較不常成為助選員。如果候選人的爸爸有特殊的政治身分,反而會被對手指為政二代。此時,女性作為嫁進來的外人,反而更能夠避免候選人遭到「靠爸」的指責,同時也透過履行媽媽照顧的義務,對選民展示一種「圓滿的家」的想像。

除了扮演助選員,在漢人社會中因為其「運作一個家」的重要角色,「媽媽」的形象也成為競選廣告中大量運用的元素。作為嫁進來的外人,女性必須透過照顧、養育與來往,在男性主導的「家族」底下,建立以自身為中心的「家庭」。

歷次選舉中「返鄉投票」的廣告,都不意外的運用了「同吃一桌飯的家人」的經典意象。而本次高雄市長選舉中被大量操作的「北漂」議題,也反映了台灣傳統上對「圓滿的家」的想像:所有的男人都有兒子、所有的女性都順利出嫁、家長在子孫環抱下安老。事實上,我自己的雙親在準備退休時所購買的養老宅,也(看起來很不理性的)準備了家中幾位小孩的房間。雖然我們手足都知道,彼此大概不會再有機會長住在家裡了。