輔大法學士、台灣大學法學碩士、 北京大學哲學博士。曾任天津南開大學傳播系副教授、台灣清華大學人文社會學院兼任助理教授,現為文化評論者、政治大學傳播學院兼任助理教授。

二000年,帶著觀察者的好奇進入中國現場,在北京生活十二年,中國觀察作品包括《拆哪,我在這樣的中國》(二0一一,獲第三十六屆金鼎獎)、《中國課》(二0一二,獲選《亞洲週刊》該年度十大好書)、《拆哪,中國的大片時代》(入選二0一八年德國法蘭克福書展台灣館選書)。

往前閱讀:【日治時期電影史漫談】1930年代洋畫至上主義之年輕世代的觀影品味變化(上)

按高橋正雄所述,台北映畫聯盟創立之時不過五十名左右的會員,四年的經營下來已有九百多名的會員,可以說快速增加。這樣喜愛歐美電影群體的增加,跟台灣電影環境的變化也有直接的關聯。

法國的有聲電影《巴黎屋簷下》與美國的《摩洛哥》分別於1931年11月與1932年3月在台灣上映,根據井出季和太的《台灣治績誌》台灣總督府電影檢閱的統計,1931年到1935年當中,有聲電影的檢閱數量大幅增加,其中日本占69%、美國占25%、德國是1.5%、法國則是1%。與有聲電影之前相較,美國電影所占比例明顯提升,至於法國與德國電影,所占比例始終不高。更劇烈的變動如市川彩在《台灣電影事業發達史稿》當中所說的,1935年總督府所舉辦的「始政式40年台灣博覽會」以及1936年台北與福岡的內台定期航線開通,台灣電影生態劇變。

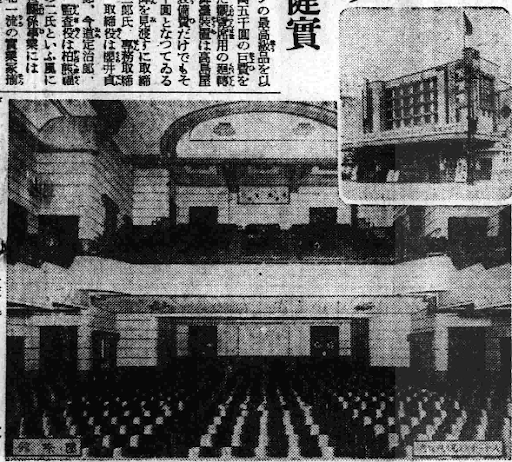

前者讓台北成為更現代的都會,後者則使台灣納入日本電影公司的視野當中。也在此刻,台北的電影館再次突變,從1920年代到1930年代初期,台北電影館的生態主要是古矢正三郎的世界館系列(新世界館、第二世界館與第三世界館)與芳乃館相互競爭的局面,古矢正三郎銳意經營的新世界館主要放映日本與歐美較新的作品,也成為台北電影館的指標,台北映畫聯盟的放映活動也多在這裡舉辦。然而,1935、1936年之間,太平町的第一劇場(亦稱タイゲキ,今延平北路二段)、壽町的國際館(今萬年商業大樓)以及西門町的大世界館(今成都路)的問世,改變了台灣的電影生態。

1935年9月竣工的第一劇場首先登場,這是由台灣大稻埕知名茶商陳清來所投資的豪華建物,特意趕在台灣博覽會十月開幕之前完工。按《台灣藝術新報》1935年9月洪生的〈稻江映畫界〉所述,這棟豪華的四層樓建築,一樓設有森永製果的直營店、二三樓設有咖啡店、四樓則有舞廳。作為電影館的第一劇場,觀眾席全數是西式的椅子,一二三樓共能容納1700名觀眾。

其次是1936年年初登場的國際館。按《台灣日日新報》1935年12月31日的報導,這個電影館同樣是鉅額投資,是以鋼筋水泥打造的近代建築,內部的設施則是採用功能極佳能夠控制溫度與溼度的冷氣裝置,為了因應有聲電影的到來,也採用最好的設備。緊接著登場的則是大世界館,世界館系列的新世界館原來就是台北電影館裡的領頭羊,特別的是,打造世界館系列的古矢正三郎1934年1月在台灣過世。可以想見,這位始終保持創新狀態的電影館館主,雖然新世界館迎接了有聲電影,但在他心裡可能會想要以更高級的配置來迎接有聲電影,可惜壯志未酬,未能看到大世界館的問世。大世界館以日本的電影館為參照,同樣是鋼筋水泥的建築,占地600坪,三層樓共計能容納2000名觀眾,為了迎接有聲電影時代,也是採用最新的發聲設備。

1935、1936年台北電影館的劇變,讓很多媒體都感到興奮,這些媒體都是日本人所掌握,原來的論調大抵就像本文開頭所說的,殖民地的文化有待發展提升,電影是其中的一環,但1935年開始的變化,讓這些媒體有種島都突然一變的興奮感。

更重要的是,台灣納入日本電影公司的視野之後,松竹、日活、新興、大都相互激烈競爭的四大系統甚至也派人常駐台灣,此外,新興的電影館也都放映歐美電影特別是好萊塢電影,這些電影館也都與好萊塢的米高梅、派拉蒙與華納等簽訂契約,此外,也有專門進口歐洲藝術電影的東和商事。在競爭更加白熱化的狀況下,電影館與電影公司期約滿了的更新狀態,就是商場上的激烈競爭,可以說,1935年開始進入更加現代化的新階段。

台北高校學生的觀影經驗

在台灣電影生態劇變的時代裡,對台灣人來說有何意義?

前面提到,台北映畫聯盟的會員快速增加,全部會員的名單我們無法得知,不過,《台北映畫聯盟會報》兩期與《映畫生活》少部分期數刊載了新入會會員名單,這些名單幾乎都是日本人為主,不過,隨著刊物發行與活動舉辦,漸漸也有極少數的台灣人加入,台灣人當中,大多數是台灣人的姓氏但無法確知職業、學歷等相關訊息,例如蔡珍燿、王友亮、陳正中、張國敏、吳應龍等。不過,有兩位是可以確認身分者,一是《台北映畫聯盟會報》1932年4月號裡的徐慶鐘,二是《映畫生活》1932年6月號的許丙。

筆者最感興趣的是年輕世代的徐慶鐘,1907年出生的他,1928年台北高等學校畢業(台北高校位於今日的台灣師範大學),而後進入台北帝國大學。他加入台北映畫聯盟的時間點也就是1931年剛畢業,進入台灣總督府農業試驗所工作的階段。在相關的回憶錄等資料裡我們無法得知徐慶鐘對電影的喜愛的狀況,不過,在其他的回憶錄裡卻可以看到台北高校學生的觀影紀錄,在他們身上可以看到台灣年輕世代觀影文化品味的改變。

1918年出生的楊基銓,在《楊基銓回憶錄》花了相當的篇幅描述台北高校時期的生活回憶。1925年台北高等學校設立的高等科(1926年遷入古亭町的新校舍,也就是今日的師範大學),是相當特別的體制,按日本內地的規定,高等學校是進入帝國大學的唯一途徑,包含台北高等學校在內共有38所高校,由於高校學生幾乎都全數進入帝國大學,日本也因此有「最終不是博士就是大臣」的說法,顯見高等學校的社會地位。台北高校是帝國最南的高校,也是台灣菁英學生齊聚之所在,按鄭麗玲〈「敝衣破帽」的天之驕子─台北高校生與台北帝大預科生〉一文的統計,台北高校日本人與台灣人的錄取率差異極大,台灣人最低的錄取率是1926年的僅僅3%,最高的1931年也不過是23%,台北高校也因此可說是台灣菁英齊聚之處。

存在短短二十年的台北高校有相當多的傳奇,與日本的高校相同,學生都被當作成人對待,講求自由教育、尊重學生個性,學生的搞怪也能被接受,「敝衣破帽」就是傳統,台北高校學生刻意把象徵高校的白線帽與制服邋遢地穿戴。不過,邋遢的外表下,當時高校生大多得以免試進入帝國大學,也因此較無升學壓力,精力轉向廣泛地閱讀,在自由閱讀中建立自己的智識世界。此外,每年校慶的紀念祭是大事一件,學生們編劇表演的戲劇是年度盛事。

就是在這樣的環境下,培養學生多方面的興趣與品味,楊基銓1934年到1937年台北高校就讀期間,也因此涉獵的相當的小說與電影。按《楊基銓回憶錄》所述,他印象最深的是西洋電影《會議在跳舞》(会議は踊る)、《仲夏夜之夢》(真夏の夜の夢)等。此外,也喜愛日本武俠片。《會議在跳舞》是德國電影,1934年9月在新世界館上映,《仲夏夜之夢》則美國好萊塢華納出品的電影,1936年5月在國際館有上映紀錄。

1934年的新世界館是台北首屈一指的電影館,1936年國際館則是三家新興豪華電影館之一,可以看到台北高校學生楊基銓可能抱著到頂級電影館看歐美電影的心情前去。類似的觀影經驗,也出現在台灣第一位女記者楊千鶴身上。她在回憶錄《人生的三稜鏡》當中也提到,好萊塢女明星迪安納‧達嬪(DeamnaDurbin)主演的電影《為音樂瘋狂》(MadaboutMusic,1938)大轟動,主題曲「騎單車吹口哨」更是風靡一時,電影裡主題曲隨主角與一群年輕女性騎著自行車齊唱。這部電影1939年1月在第一劇場上映,流行歌、女性主題、電影、豪華電影院,典型的都會文化元素。

喜愛日本武俠片這點也非常有趣。《楊基銓回憶錄》的開頭就提到清水出身的他在公學校時代常到戲院看歌仔戲、布袋戲與電影,印象最深刻的是上海電影《火燒紅蓮寺》,不但辯士講解精彩,演員蝴蝶的演出更是記憶猶深。從小時候看中國武俠片到高校時期看日本武俠片,可以看到觀影品味的變化。

事實上,1930年代喜愛日本武俠片的高教育程度者不只包括楊基銓,楊基銓台北高校的後輩王育德也是一個例子。1924年出生於台南望族的王育德,在《台灣獨立運動啟蒙者:王育德自傳暨補記》當中也提到類似的經驗,王育德的家人愛看戲,小時候也跟家人到台南放映中國電影的戎館看諸如《火燒紅蓮寺》、《荒江女俠》等中國武俠電影,到了1936年至1940年就讀台南一中時期,已開始到放映日本電影的宮古座看諸如《水戶黃門漫遊記》之類的日本武俠電影。

除此之外,1900年出生、兩度赴日求學的葉榮鐘,在〈我看電影的故事〉一文當中提到,1930年代中期任職於《台灣新民報》期間,常到國際館看電影,日本武俠片是他的最愛,理由是「更有力量能夠使我緊張,戰慄而暫時忘卻自己」。

台灣觀眾轉變中的觀影品味

這種轉變,不難讓人想起1928年《台灣民報》的一則新聞記事。1928年5月13日刊載新竹地區有人成立電影公司進口上海電影,其中包括蔣宋結婚實況的影片,有民眾黨員將之在新竹座放映盛況空前。記事裡記者藉此實況嘲諷同化政策,「在映寫蔣宋結婚的時候,觀眾的抽手喝采之聲,和結婚禮儀的全卷相終始,台灣人物對於中國人物的敬慕,可謂熱烈極了」。

從記者報導的視角來看,顯然是援引中國民族主義來對抗日本殖民政府,記者也更進一步辛辣地指出,「我們有時看內地人最喜歡的舊劇《忠臣藏》等,當真是枯燥無味,連點興味都沒有。足見民族心理不同,對於趣味娛樂自然不能一樣,同化政策之不可行,於對影戲的嗜好之不同,也是以充分證明其謬誤」。

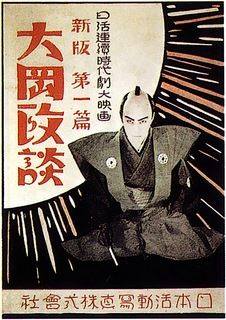

不過,接下來的發展卻與《台灣民報》記者所預估的大不相同。除了前述楊基銓與王育德年輕世代或因更熟悉日語與日本歷史之故,喜愛日本武俠片。台灣觀眾接受日本武俠片還有一個有趣的可能,就是在雜揉的方式下喜愛上日本武俠片。1927年至1932年在台灣讀書的海野幸一,時隔三十多年後寫下〈昭和初期台北的電影院〉一文,喜愛看電影的他在台灣四年期間到過主要的電影館,甚至也到大稻埕看電影。最特別的經驗是到位在太平町的第三世界館(今延平北路)看《新版大岡政談》,第三世界館是古矢正三郎的世界館系列電影館之一,因為在台灣人居多的太平町,電影館自然也是在地化經營,因此出現台灣人辯士用台語講解日本武俠片的有趣情形。

值得一提的是,日本人海野幸一到各電影館看電影也看到日本與台灣的文化差異。大約十年之後,台灣人王育德也到各電影館看電影寫下心得,《王育德自傳暨補記》裡的這段文字優美,充分表述了台北都會的元素:

星期天的話,早上睡到飽才起床,然後悠悠哉哉地外出。先在報紙確認喜愛的電影在哪裡上映,然後決定行程。如果電影院在西門町一帶的話,就搭巴士在榮町的菊元百貨下車,走道公會堂,然後在那裡的大餐廳吃一頓50錢的便餐。

…如果電影院在大稻埕附近的話,就在菊元百貨前面換車,在大坪町三丁目下車,一嚐山水亭30錢的割包。看完電影後,在江山樓或圓環吃晚飯。或是在台北城內新公園閒逛,或是到新高堂買書,這都蠻有趣的。不過,漫步在大稻埕喧囂雜亂的台灣人街道中,別有一番樂趣。

除了島都都會的元素之外,還有一個重點,就是台灣的年輕知識階層,延續1930年代中期觀影品味變化,他們穿梭在日本人與台灣人所在的區域既看歐美電影、也看日本電影。對於台灣觀眾的觀影品味,過去有「台灣觀眾看上海電影,直到1937年日中戰爭爆發,禁止中國電影輸入後觀眾的電影觀看才出現轉變」的說法。不過,至少在年輕的知識階層,1930年代中期開始就已經出現變化!