資深新聞工作者,編著有《高雄市黨外風雲》、《近代台灣慘史》檔案等書,現為網路線上媒體經營者。

往前閱讀: 【被遺忘的歷史】青年自覺運動的操作與迫害(上)

1963年的「中國青年自覺運動」,雖然激起部分青年的自發性自覺,但是,從頭至尾幾乎是蔣家王朝操弄的工具,極權黨國根本把推行委員會或個人當作傀儡,即使蔣家王朝由極權轉變為威權之後,對於政治或非政治社團的掌控亦復如此。

1960年代,蔣家王朝除了延續1950年代的「肅清匪諜」措施之外,另外已經展開對台灣獨立運動分子的圍捕整肅,由於蔣介石在1959年對美國承諾放棄「反攻大陸」政策,為了掩飾「反攻大陸」謊言,因此,「中國青年自覺運動」期間圍捕台獨的行動更進入高潮。

當時的獨立案件多到不勝細述,比較令人側目的如蘇東啟獨立案(受牽連遭到偵訊者多達三百餘人)、施明德及陳三興等的台灣獨立聯盟案、彭明敏等三人的《台灣人自救宣言》案,及以台北市議員林水泉為首十四人的〈全國青年團結促進會〉案等等。本文討論的《中國統一事業基金會》案,在偵辦過程中要不要將之歸類為台獨案或匪偽組織,蔣家王朝內部曾經有過爭議。

蔣經國透過《中國青年反共救國》所主導的「中國青年自覺運動」,雖然是強化大中華民族主義的工具性目的,但是,這種跨校際、跨縣市、跨世代的全國性運動組織,也讓參與青年獲得串聯組織運作的難得經驗,早期參與的青年學生陸陸續續去軍中服役或進入社會,開始思考如何使自覺運動脫離黨國操控的工具化形式。

擔任過「中國青年自覺運動推行會」第三屆秘書長及主席的許席圖,案發時時是政治大學企管系三年級,他參加自覺運動前後有兩年之久,1966年卻因太投入會務,以致有四門主要課程不及格而遭勒令退學,隔年即應徵入伍,在澎湖服役。

根據自覺運動後期也加入推行會的謝長廷(後來曾任高雄市長、行政院長,現任台灣駐日本的代表),以受訪方式成書的傳記中描述許席圖:「是一位具有領導特質,相當優秀的人,當時謝長廷非常崇拜他」(呂政達著〈謝長廷——人生這條路〉)。1966年考入宜蘭中學後才加入、高三時成為宜蘭分會會長的黃寬重,在接受口述訪談時也說:許席圖「能說善道又能寫,字又漂亮,講話很有魅力」。

其實,警備總部一開始就進駐「中國青年自覺運動推行會」,對於組織運作執行嚴密監控,許席圖是歷任主席中最積極、活躍的,當時即被警備總部鎖定為注意對象。

他在澎湖服役期間,也正好自覺會明顯式微形同收攤的時候,他根據過去兩年在自覺會的體驗,對黨國操控的工具性頗有反省,因而有籌組自主性組織的構想,希望在體制外發展「愛國救國運動」,便開始跟澎湖自覺分會幹部頻繁接觸,蔣家王朝特務此時對他的一舉一動都全面監控。

許席圖退役回到台灣本島後,滿懷理想地積極與自覺會的舊識聯繫,向他們提到他籌組新組織的構想尋求支持;根據後來同案遭受迫害的呂建興在辯護狀的說法,許席圖1968年5月間到高雄找他時提到的構想是:新組織的性質、宗旨與自覺會完全相同,將向內政部登記,許席圖還特別強調受到蔣經國的鼓勵並支持這個愛國組織。

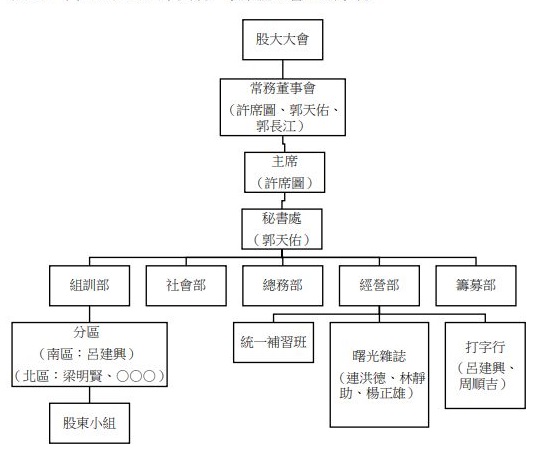

許席圖擔任自覺會主席是在1966年,當時便與後來輔選高雄市長楊金虎當選的政大學長莊文樺認識,莊文樺有心往政治發展,曾成立「中興基金會」,募股作為發行雜誌及從事政治的基金,許席圖仿效而構想成立「中國統一事業基金會」,希望邀集前自覺會成員合資做生意,開大字行、補習班,作為永續經營「愛國組織」的基金。謝長廷受訪中回憶將之簡稱為《中統會》,但是,警特機構逮捕許席圖後則改稱為《統中會》。

許席圖及其召集的友人,先後分別在澎湖、台北與虎頭埤辦過聚會,這幾次聚會都被特務的內線滲透,初步線報蒐集後,由國防部總政治作戰部、台灣省警備總司令部、台灣省警務處、高雄市警察局、台北市警察局等單位,即受命組成《七一一專案小組》,展開《統中會》案的構陷偵辦作業。

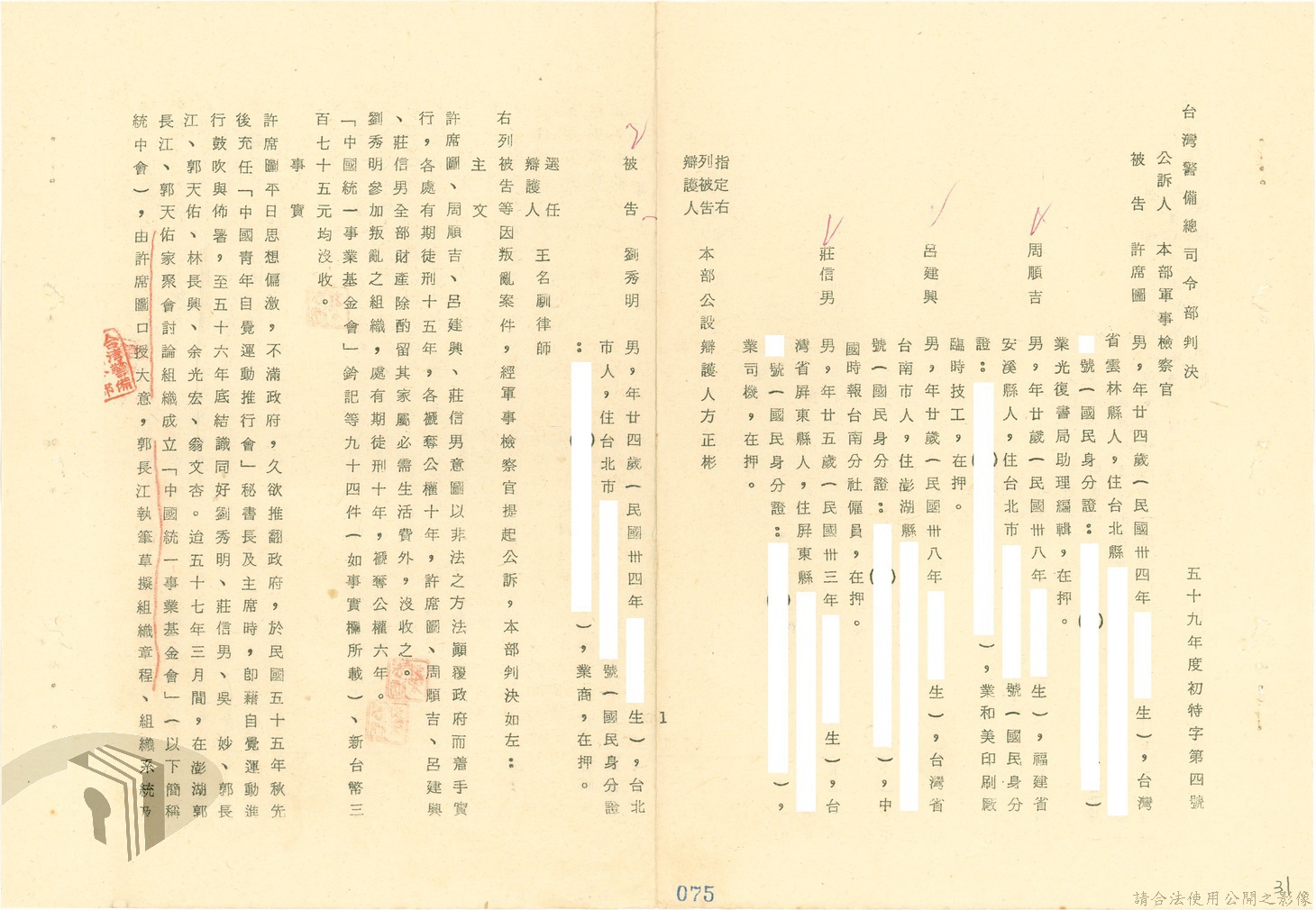

1969年2月,基隆和台北突然冒出兩名安排好的檢舉人,通報有人從事非法組織,逮捕行動於是迅雷不及掩耳地展開。第一批被逮捕的包括:許席圖、呂建興、周順吉、莊信男、劉秀明、吳水池、鍾承業、蔡富山、梁明賢等九人。分別由台北市警察局、高雄市警察局逮捕後,初步偵訊再押送警備總部。

他們在地方警察局都受到脅迫、疲勞偵訊及刑求,刑求樣式輕重不一,呂建興就受過電刑,被用手搖電話機兩根線夾在牙縫,不依照警方提供的劇本招供,便搖電話機,經過幾番刑求,他的牙齒都被整垮了;他也被迫脫光衣服抱大冰塊吹電風扇。最後因為不堪刑求而在恍惚間照著稿子抄寫自白書,而且被警告到了警備總部必須依照該自白書應訊,否則發回重新偵訊將有更多苦頭。

這是第一批遭逮捕後的情況,後續則在逼供中又牽扯出更多人被提訊到案,多數跟自覺會有關的學生、已經畢業的社會人士或在役軍人,甚至其他的附從人士,前前後後牽連了超過一百人之多。多位被列入嫌疑分子者,雖然沒有遭到刑求,但幾乎也都嘗過疲勞審訊,包括首要份子在內不少人的親人更無端備受騷擾與恫嚇,連跟許席圖認識且有打字方面業務往來的莊文樺,因為熱衷政治被列入黑名單而險些受牽連。

結果,這一百餘人多數移送法辦後分別暫予交保、悔過自新或移送軍方偵辦,其中有數位擔任抓耙仔內線或自首配合提供線索者,都獲得釋放不予究辦。而許席圖(時年24歲)、周順吉(時年20歲)、呂建興(時年20歲)、莊信男(時年25歲)、劉秀明(時年24歲)等五名首要分子,則由警備總部求重刑起訴;罪名是「組織《統中會》叛亂組織,意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」。

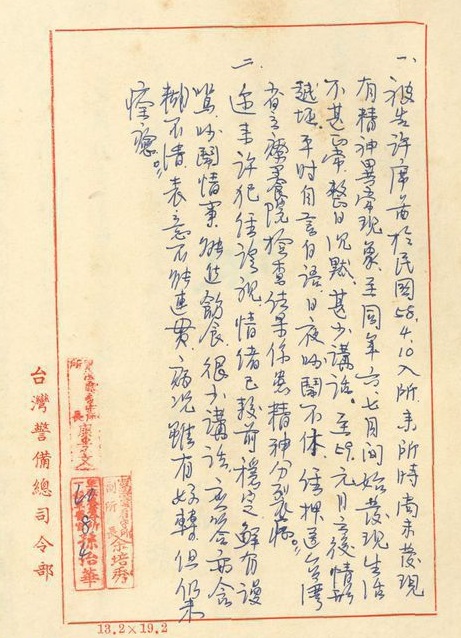

開第一次審理庭時,所有蒞庭的人都已發現許席圖可能被嚴酷刑求而精神異常了,五位受難者中只有他戴腳鐐,手還被銬在軍事法庭的圍欄,蓬頭散髮、衣衫破損不堪,庭訊時則一會怒斥軍事檢察官:「你是日本人,沒有資格坐在上面,下來!」,一會又跪地頻做祈禱狀,從頭到尾都在胡言亂語,讓到庭聆訊的母親見狀抱頭痛哭。

他們在庭上全都推翻起訴的罪狀及證物,比方:他們從未看過組織章程,所謂的章程是許席圖在偵訊中被強迫靠回憶將籌組過程的構想寫出來,再由其他人依照偵訊人員引導寫成的;他們只聽過許席圖口頭說過組織宗旨,但絕對沒有所謂要「推翻政府、顛覆政府」;所有聚會或郊遊純粹是聯誼,雖有幾位參加時有入會儀式,也只是仿童軍禮宣誓愛國救國理念;至於成立「戰鬥團」與在鬼湖設立武裝基地,前者是仿救國團的團隊方式的聯誼性質,而後者也是擬辦的登山活動卻未成行。軍事檢察官呈庭的《統中會》鈐記和基隆軍事要塞地圖,前者是他們從未見過的,來路不明;後者則只是基隆市街圖。

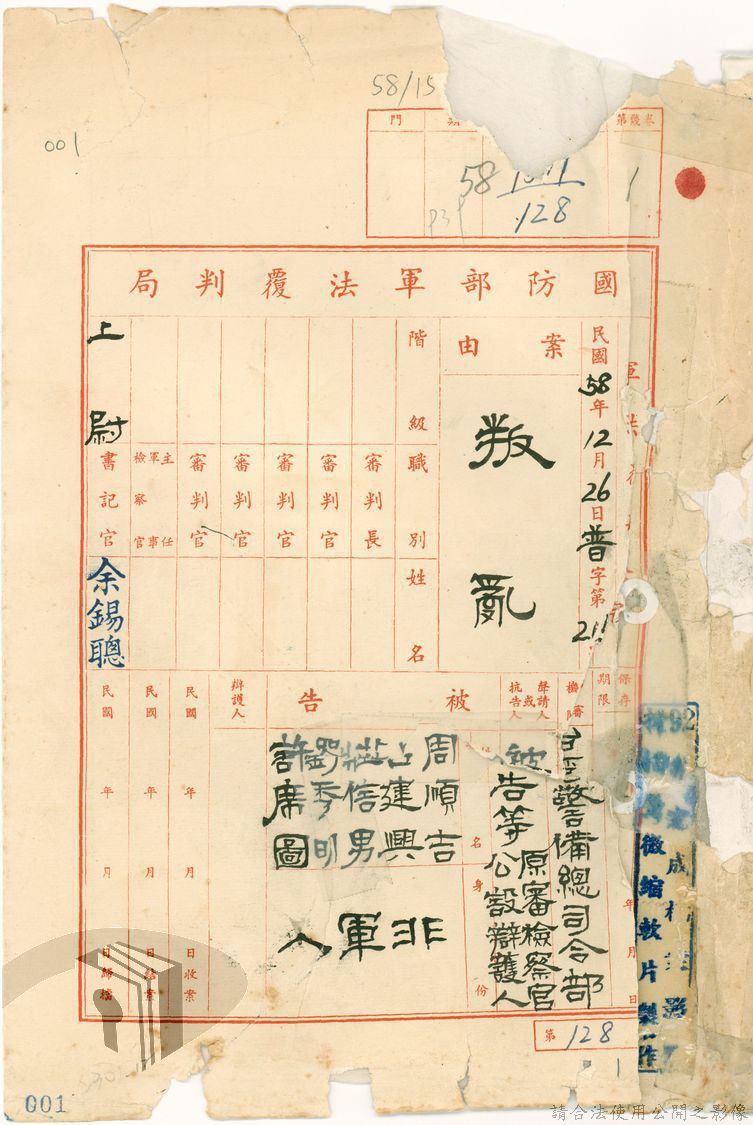

他們也在辯護書上逐一詳細反駁所有控訴,其中包括呂建興在內的三人曾要求與檢舉人或自首者對質,以及傳訊證人出庭,全都未被警備總部軍事法庭接受,軍法官完全根據自白書及偵訊筆錄辦案。1969年9月12日初審判決,除了劉秀明判處有期徒刑十年之外,其餘四人均被判處十五年。

判決書隔了兩個月才送達他們及律師手上,此時,除了許席圖的精神失常症狀更趨嚴重,由律師提出「不利益聲請覆判」要求醫療鑑定之外,其他四人都向國防部聲請覆判,國防部於1970年3月發回更審;結果,1971年4月3日,警備總部軍法處竟然加重判刑,原判十年改判十五年,原判十五年改判為無期徒刑。

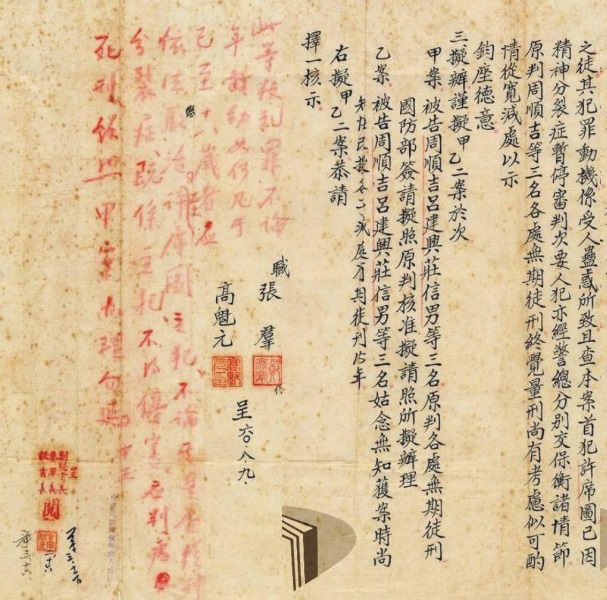

當年(1971)6月剛好發生「釣魚台事件」,前一年4月才在美國紐約遭到黃文雄、鄭自才兩人狙擊的蔣經國,正緊盯著在國內發動台大學生舉行示威遊行,在海外則發動「愛國」留學生向美國抗議。當時的國防部黃杰於同年7月21日將覆判判決呈給蔣介石,並擬了甲、乙二案核覆(甲案是覆判判決,乙案是減處徒刑),結果,蔣介石在8月10日竟然以紅筆批示:

「此等叛亂罪,不論年幼(齡)如何,凡其已至十八歲者應依法取(懲)治,至許席圖主犯不論其是否精神分裂症,既係主犯,不得停審,應判處死刑,餘照甲案辦理,勿延 中正」。

全案到此算是定讞,許席圖最終並沒有被處死,根據當時也因案遭羅織關押的作家柏楊在回憶錄中敘述,許席圖被關進警備總部看守所獨囚房不到三個月,神智就已完全錯亂,每天在堆滿尿屎的囚房淒厲哀號著:「我要出去!我要出去!」二十四小時沒間斷過,監獄官在冬天把他剝光,要他手淫,不從則予以痛打。

國際特赦組織對該案非常關注,發動各國分會發函給外交部表達高度關切審判及刑求等情節,更對許席圖的病情三番兩次發函詢問。獄方後來獲准將許席圖送往台北療養院診療,再移到玉里療養院,長期關在那裡,直到1992年6月9日,才由高等法院判決免訴,高院的判決並全面否定警備總部等特務機構構陷的情節和判決,因為許席圖等人的活動「並未採用強暴脅迫之非法方法」,也就是說既無「顛覆政府」意圖,也無著手實行,更無武器武裝,根本無能建立軍事基地。

謝長廷等多位當年參加過自覺運動的人,在許席圖住進玉里療養院之後,都會定期去探望他,謝長廷擔任立法委員時也協助他辦理補償與回復名譽,然而,已經無法找回原來具有領導魅力的許席圖了。至於其他四人,中間經過適用減刑條例減刑後逐次獲釋。根據前幾年學術界所做的口述訪談,他們的社會適應能力都不錯,也普遍珍惜過往那段相處的時光。

自覺運動推行前後,蔣介石父子無論在青年代表大會或青年節、中國青年反共救國團周年,都大肆宣揚要青年擔負起承先啟後的責任,其實,卻又對有政治主見的青年進行嚴厲管控,甚而動用國家機器迫害威脅其統治正當性的青年,蔣家王朝只要青年為其「反攻復國」所驅使。《統中會》案結束的兩個多月後,私心冥頑不化且絲毫不顧台灣前途的「漢賊不兩立」政策,終於讓蔣家王朝政權被驅逐出聯合國,台灣從此開始面臨遭國際孤立的局面。