約翰.海利(Johann Hari)是英國記者,生於一九七九年,二○○一年畢業於劍橋大學國王學院,主修社會學及政治學。他為許多主要媒體撰稿,包括《獨立報》、《紐約時報》、《世界報》、《衛報》、《洛杉磯時報》、《新共和》雜誌、《國家》雜誌等媒體。約翰.海利在新聞界成名甚早,二十三歲獲選「英國記者協會年度記者」(Young Journalist of the Year at the British Press Awards ),兩度獲得國際特赦組織英國分會提名為「年度新聞記者」、獲選為英國報刊獎「年度文化評論員」(Cultural Commentator of the Year at the Comment Awards )、石牆協會年度同志記者,亦獲瑪莎.蓋爾霍恩政治寫作獎(Martha Gellhorn Prize for Journalism)。

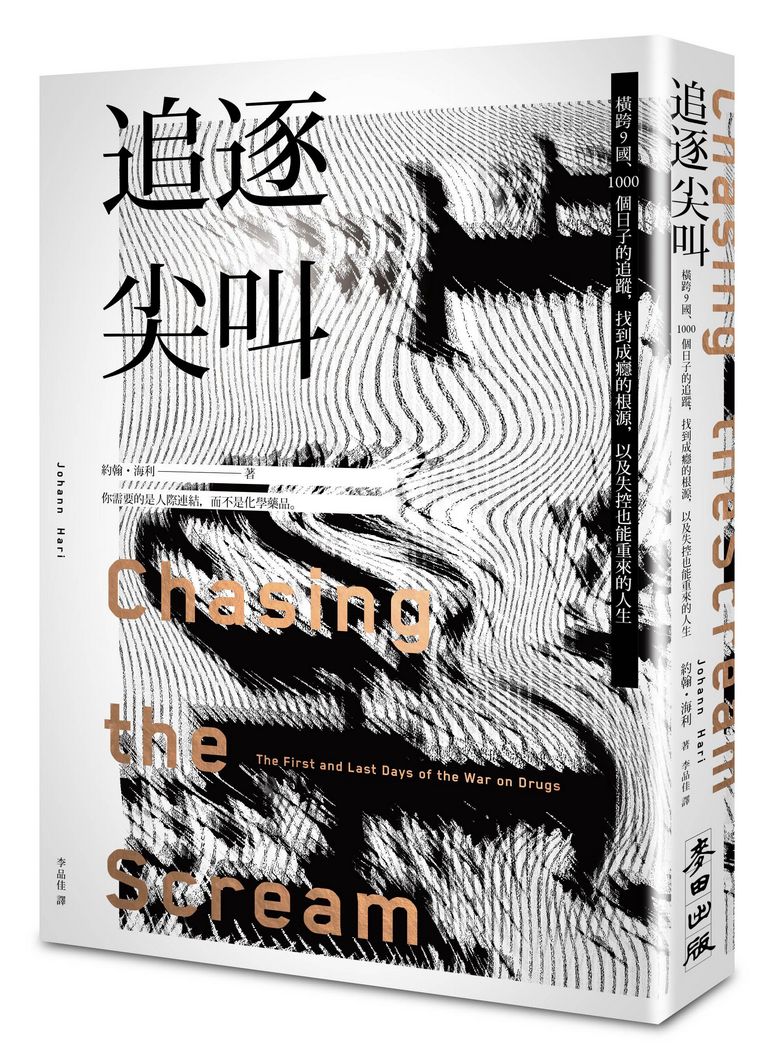

書名:追逐尖叫:橫跨9國、1000個日子的追蹤,找到成癮的根源,以及失控也能重來的人生(Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs)

作者:約翰.海利(Johann Hari)

譯者:李品佳

出版社:麥田

出版日期:2017/06/08

作者序

毒品戰爭開打近一百年之後,我發現自己竟然身陷一個毫不起眼的小戰場裡。一位住在倫敦北郊的近親再度陷入古柯鹼的谷底,我的前男友則是在倫敦東區結束了海洛因的多年戀情,改抽起快克菸斗。我總是隔著若干距離觀望著,其中一部分原因,是多年來我自己也大把吞食白白胖胖的嗜睡症藥丸。但我不是嗜睡症患者。我在幾年前讀過,服用它就可以瘋狂連續書寫好幾個星期,完全不需要休息。它很有效,所以我就無法自拔了。

以上的一切對我來說猶如家常便飯。我最早的記憶之一,就是試圖把一位親戚從吸毒的委靡狀態中搖醒,但我沒有成功。從那時起,我就莫名其妙地很關注吸毒者和戒毒者,他們宛如我的族人、我的團隊,以及我的子民。但現在,我第一次懷疑我自己是否也已染上了毒癮。我長時間以毒品支撐的寫作狂熱,唯有在累斃的時候才會停下來,接下來有好幾天都是長眠不醒。有一天早晨我突然發現,過去幾年裡,我的神色應該已經開始如同我當年想要搖醒的那位親戚。

處在上述的情況下,我們的政府以及文化教育早已教會我們如何應對。我們必須戰鬥。每一個人都熟悉這套劇本,它已經深印在我們的潛意識,猶如過馬路時要看正確的方向。我們必須把毒品使用者和上癮者視為罪犯,壓抑他們、羞辱他們,強迫他們停止吸毒。在世界上的每一個國家,它幾乎都是主流觀點。多少年來,我不停公開反對該策略。我在報紙上寫文章,上電視抗議,因為處罰及羞辱毒品使用者只會讓他們變得更糟,而且還會造就大量的社會問題。我建議改用第二種策略:階段性讓毒品合法化,把我們今天用來處罰成癮者的經費改用在同情照護上。

但當我戴著染毒的眼鏡來看心愛的人時,有一小部分的我不免開始懷疑,我所說的是不是全然出自真心。我心裡的聲音就像老越戰電影那位大吼大叫的教育班長,尖聲飆罵著新兵。白痴才會做這種事!丟臉!不停下來就是大笨蛋,一定要找個人來阻止你!你應該受到懲罰。

因此,即使我口頭反對毒品戰爭,我的腦袋還是經常在作戰。不能說我已經分裂成兩個人,只能說我內心的衝突停不下來,因為理性的我終究還是傾向於改革。

多年來,我一直想為沾滿化學藥漬的僵局找尋一條出路。直到某一天早晨,我突然靈光一閃:你自己和心愛的人不過是大畫布上的小污點罷了。如果在原地踏步,只專注於自己的污點形狀,年復一年,你所能了解的永遠不會比現在還多。如果找到某種方法讓你後退一步,一次就看完一整張畫,那又會如何?

我潦草地寫下多年來一直困擾著我的某幾個問題。毒品戰爭為何開戰,為何持續不歇?為何有人使用毒品沒有任何困擾,但其他人不然?上癮的真正原因是什麼?如果選擇一種全然不同的策略,會發生什麼事?我決意走訪毒品戰爭的最前線來尋找答案。

因此,我把公寓收拾乾淨,剩下的藥丸丟進馬桶沖掉之後就出發了。我知道戰爭的起源在美國,儘管當下的我仍不知它何時開始,亦不知其緣由。我帶了一張該領域的專家名單來到了紐約。現在我才知道,當時沒有訂回程機票是對的,但是第一天的我並不了解。這趟旅程最終讓我跨越了九個國家、旅行了三萬英里,而且歷經了三年的時間。

旅程中,我發現了幾個萬萬也想不到的人物與故事,讓我積在心裡多年的問題終於獲得了解答。有一位在布魯克林販賣快克毒品的變性人想要知道誰殺了他母親。華瑞茲城有一位護士徒步穿越了沙漠來找尋她的女兒。大屠殺期間有一位偷渡送出布達佩斯猶太人區的小孩,長大後他發現了上癮的真正原因。有一位毒蟲在溫哥華領導一場起義。有一位監禁在德州的連續殺人犯。有一位葡萄牙醫生帶領全國人民,把大麻到快克的所有毒品做了全面除罪化。有一位洛杉磯科學家餵貓鼬吃迷幻藥,只為了了解到底會發生什麼事。

他們都是我的老師,許許多多的其他人也是。

從他們身上學到的事情讓我大感驚訝。現在我終於明白,這個命題有諸多最基本的假設都是錯的。毒品不若我們想像的那樣,毒癮亦非我們所習知的那般,而毒品戰爭更不是政治人物推銷了百年不歇的那種商品。如果你已經準備就緒,有一個完全不一樣的故事已在前方等著我們去聆聽,它必然讓你充滿了希望。

******

比莉.哈樂黛出生於「哈里森法案」(Harrison Act)誕生後幾個月,此為古柯鹼和海洛因的第一條禁令,而該禁令也成了伴隨她一生的孿生姊妹。比莉出生之後不久,她的十九歲生母莎蒂就成了妓女,她的十七歲生父則是消逝無蹤。後來他在美國南方死於急性肺炎,因為他找不到一家願意收治黑人的醫院。

比莉在巴爾的摩街頭長大,形單影隻,但是桀驁不馴。巴爾的摩是美國最後一座沒有下水道系統的城市,她的童年就在臭氣沖天的野屎中度過。她住在人稱「豬城」的晦暗貧民區裡,裡面有許多人住在破舊簡陋的小屋。小比莉每天都會幫她的曾祖母梳洗身體,一邊聽她講述當年在維吉尼亞州農場做奴隸的青少年往事。

比莉很快就知道她有很多地方不能去,因為她是黑人。有一家熱狗店只在沒人看見的時候才讓她進去,但如果她想在裡面吃東西又讓人瞧見的話,她就完了。她心知肚明這是不對的事情,一定要改變。她在心裡暗自發誓:「我明明白白地下定決心,總有一天,我再也不要心不甘情不願地做任何事情或說任何話。我不再說『求求你,先生』,也不再說『謝謝女士』。除非我真心願意,否則一個字也不說。唯有當過窮苦的黑人,才能體會當你想做一件再簡單不過的事情時,有多少次會讓人狠敲你的頭。」她的誓言重塑了她的生命,以及她對哈利的態度。

在她十歲那年,一位鄰居突然現身,說自己是母親派來接比莉回家的人──他是四十多歲的男子,名叫韋伯特.瑞奇。他把她帶進一間屋子,要她稍等一會兒。她坐著痴等,但是母親始終沒有過來;等到夜幕低垂,比莉說她想睡了。男子讓她睡到床上,等她躺平之後,男子就壓上來強暴了她。

她尖叫著狂抓該男,大聲嚷著救命。應該是有人聽到了叫聲,因為警察來了。他們破門而入時,警察立刻明白發生了什麼事情。他們說比莉是一名妓女,騙了這個倒楣鬼的錢。她讓他們監禁在一間小牢房裡兩天。幾個月後,韋伯特.瑞奇遭判三個月的監禁,而比莉則是一年的感化教育。

在嚴密監管的懲戒中心裡,管監的修女一見到小小的比莉就斷定她是個壞女孩,需要嚴加管教。比莉總在背後對她們管控的企圖嗤之以鼻,所以她們決定「給她一個教訓」。她們把她帶到一間只有死屍的房間,重重地甩上她後方的房門,留她在裡面過夜。比莉搥著大門,搥到流血還是沒有人過來。

她逃出修道院之後,就再也不回巴爾的摩了。她決定去找媽媽,而最近的消息是媽媽在紐約市的哈林區。她搭著巴士來到了冰天雪地,跌跌撞撞地找到最後所知的地址之後,才發現那是一家妓院。在裡面工作的母親只有非常微薄的薪資,沒有辦法收留她。不久之後,母親就把她趕了出來。她非常餓,連呼吸都覺得痛。此時比莉只好認命了,萬般無奈之下就只有一個辦法。一位女士以五五分帳的方式讓她和陌生人上床,當時她十四歲。

不久之後,比莉就有自己專屬的馬伕。他是一位滿嘴粗話的凶狠惡徒,名喚路易.馬凱,他會折斷她的肋骨,把她打到流血為止。但再怎麼粗暴也比不上多年後他去找哈利.安斯林格,並且和他合作。短短幾年之內,比莉的母親就要她嫁給路易,並說他是個大好人。

比莉賣淫遭警察逮捕,但他們不是救她遠離仲介賣淫和強暴,而是再度處罰她。警察把她送進紐約福利島監獄。出獄之後,她就開始全力尋找藥效最強、最讓人爆頭的藥品。「白閃電」是她一開始的最愛,那是一種內含七十度酒精的毒品混合物。但隨著年紀增長,她開始用一劑比一劑強烈的毒品來麻醉她的傷痛。有一天夜裡,一位名叫史貝克的達拉斯白人男孩教她如何注射海洛因。只要用湯匙把海洛因煮熱,然後直接注射到靜脈即可。每當比莉沒有喝醉或亢奮時,她總是深陷在極度沮喪的黑色深淵裡,畏縮得難以言語。她會在深夜的尖叫聲中驚醒,憶起遭到強暴和監禁的往事。「我學會了一種嗜好,我知道那不是一件好事,」她向一位朋友傾訴:「但那是唯一的一件事,讓我知道有一個人叫作比莉.哈樂黛。我就是比莉.哈樂黛。」

後來她又發現了另一件事。有一天,她空著肚子走過了哈林區十幾個街區,沿途詢問每一家酒吧是否能給她一份工作,但全數遭到拒絕。最後她走進一家稱之為「原木屋」的地方,向他們說她可以跳舞。她試著擺了幾個動作,但明顯看起來就是不合格。情急之下,她告訴店家或許她也可以唱歌。他手指著角落一位老鋼琴手,要她過去給他一首歌。當她唱出〈單人旅行〉時,所有的客人都放下了酒杯聆聽。等她唱完第二首歌〈肉體和靈魂〉之後,座上無不潸然淚下。

她唱歌總是慢了半拍,但是生活卻快了半拍。某一年跨年夜,有一位水手見她在吧台工作,遂問她:「臭黑鬼孃,你是什麼時候開始當侍者的?」她拿起一支酒瓶就往他臉上戳。還有一次在另一家酒吧裡,一群士兵和水手用她的貂皮大衣來熄滅香菸。她把貂皮大衣遞給一個朋友之後,就拿起一個鑽石形的菸灰缸把水手打趴在地。

但對於生命中的男人,她自衛的念頭反而消逝無蹤。縱然路易.馬凱從她的馬伕晉升為「經理」和丈夫,但是她的錢也幾乎讓他給偷光了。她在卡內基大廳完成最偉大的演出之後,他竟然用重重的一拳打在她臉上來祝賀她,把她打飛。當她的故事即將與哈利.安斯林格產生交集的前夕,有誰知道,他早已小心翼翼地觀察了她好一陣子。

*******

我在約翰甘迺迪機場昏沉沉的霓虹燈前排隊等著過海關時,曾試圖回想毒品戰爭究竟始於何年何月。我依稀覺得時間點應該落在理查.尼克森的一九七〇年代,因為「毒品戰爭」一詞就是當年開始廣泛使用的。也可能落在隆納德.雷根的一九八〇年代,因為〈就是說不〉不就是當年的第二首國歌?

但當我在紐約市區開始四處採訪毒品政策專家時,我才開始明白,事實上整個故事早在很久以前就已經開始了。我發現,對毒品打一場「無情戰爭」的誓言,是在一九三〇年代首度由某人發起的。世人大都已遺忘他,但對於我們現今所熟悉毒品世界的創建,他的貢獻無人能出其右。聽說賓州州立大學有此人塵封多年的大批文字,裡面有日記、信件和他所有的檔案,所以我就搭乘灰狗巴士前往賓州大學,開始瀏覽我能找到的一切與哈利.安斯林格(Harry Anslinger)有關的文件。當下我才了解他是何方神聖,以及他對於我們每一個人的意義。

由以上的檔案資料,我才明白毒品戰爭誕生時有三個人可以視為開山鼻祖:如果禁毒也有拉什莫爾山(註一),他們的臉就會雕刻在山坡上,面無表情地凝視著前方,慢慢風化凋零。我翻閱更多的檔案來追蹤他們的訊息,甚至追到了殘存在世的最後幾位見證人。三年後的今天,待我通曉一切之後,我發現腦子裡竟然浮現了幾位所謂開山鼻祖的形影:在毒品戰爭風雲乍起之時,他們還是四散於美國各地的小孩,既不知未來將遭受何種打擊,亦不知未來能達成何等成就。對我來說,它似乎就是故事的開端。

一九〇四年,賓州西部有一位十二歲男孩聽到了一聲尖叫,他趕往鄰居在玉米田中央的農舍裡探視。聲音從他頭上某處傳來,絕望而淒楚,令他完全不知所措。到底發生了什麼事?為何一位成年女性會像動物一般地嗥叫?

她的丈夫從樓梯上跑下來,給了男孩一串急促的命令:快駕我的馬車進城,向藥局拿一包藥回來。快去!

男孩用力抽著馬鞭,因為他心知肚明,如果失敗的話,回來只會見到一具死屍。他衝進門,遞出一包藥給農夫之後,農夫立刻跑到妻子身邊。她的叫聲停了,人也變得平靜。但從此以後,男孩就再也無法平靜地看待此事。

多年後他寫道:「我忘不了那些尖叫聲。」打從那時起,他就相信一件事:我們身邊有一群人看似完全正常,但如果任憑他們接觸令人強烈發狂的藥劑「毒品」,他們隨時可能變得「情緒化、歇斯底里、退化,心智有缺陷且墮落」。

長大成人之後,該男孩為了阻止尖叫,遂把美國人懼怕的三件事情全攪和在一起:也就是少數民族、上癮,以及喪失控制力三項,再把它們導入一場全球戰爭。但最後他造成了更多的尖叫。今夜,地球上幾乎每一座城市都能聽見它。

這就是哈利.安斯林格加入毒品戰爭的開端。

註一:拉什莫爾山(Mount Rushmore):坐落於美國南達科他州的小山,山頭上有四座美國著名前總統頭像,分別是華盛頓、哲斐遜、老羅斯福和林肯。