1988年生,畢業於清華大學台灣文學研究所,現為文學書評刊物《秘密讀者》編輯委員,並與太太開設「日行甜點文學工作室」。嗜好讀小說、寫小說,並且努力用小說的邏輯解釋世界上發生的所有事情。已出版個人小說集《暗影》、《誤遞》、《堊觀》,評論散文集《學校不敢教的小說》,並與黃崇凱共同主編《台灣七年級小說金典》。

對面的手掌

自右胸飯匙骨以下,數七根肋骨。這七根肋骨全部都拿掉了,所以整個右胸看起來是坍陷進去的。前胸與後背,基本上是黏成一團的,旁人拿兩隻手掌一合,是可以感受到對面的手掌的,「像飛獸般的翅膜一般,隨著身子的搖動不住扇著」。

這不是鍾理和描述自己病況的文字,而是他未寫完的日記體小說〈手術臺之前〉裡的病患角色。因為患有嚴重的肺結核,這名角色進行了名之為「胸廓整型術」的手術。以當時的技術,那是一定要截斷幾根肋骨的。而如果只從數字來看,鍾理和本人並沒有小說裡的病友這麼慘。

──因為他「只」截斷了六根。

但是,這已經是最能幫助我們想像鍾理和術後情況的一段文字了。不管是在公開發表的作品,還是目前已經出版的日記和信件中,鍾理和很少明確地寫出病後的身體細節,我們僅能側面看到各種各樣孱弱的跡象:吐血,消化器官失能,頭痛,失眠,精神耗弱,稍微勞累便連續數日臥床⋯⋯

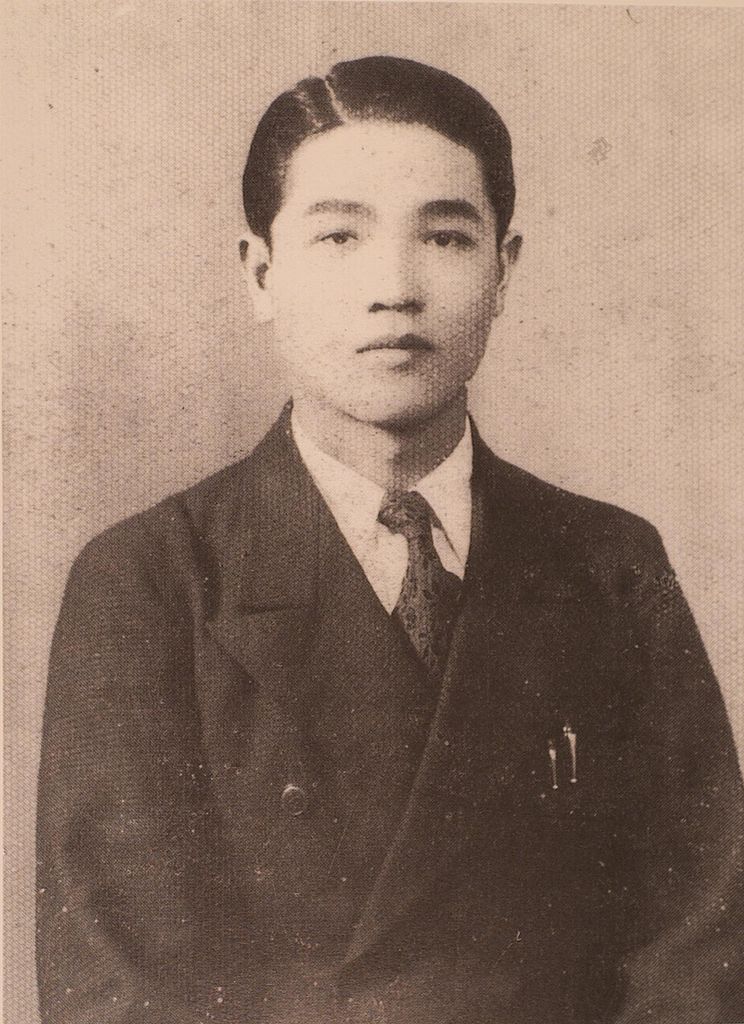

如果要提到台灣文學史上命運最多舛、最懷才不遇的作家,鍾理和必然是名列前茅的。特別是在他生命中最後十年的這場肺病,更是將他從一個貧困但仍有希望的文學創作者,打入幾乎無可逆轉的悲慘局面中。在各種身外條件已然不利的情況下,連肉體都崩然倒下了。1949年,鍾理和因肺病入松山療養院。1950年5月,幾經掙扎之後,鍾理和終於決定接受手術,並於6月完成第二次手術,此後直到1960年肺疾復發逝世之間,健康一直都是最困擾他的因素,他也多次告訴同樣體弱的長子鍾鐵民說:健康是最重要的,頭腦、財富什麼的都是其次。

然而以當時的標準來說,手術多少還是可以算是「成功」的吧。手術前兩天,鍾理和寫了一篇超級長的日記,除了前面幾行是寫給哥哥里虎、兒子鐵民之外,其餘部分都是留給妻子鍾台妹的一封遺書:「我雖然有需要給你寫這封信,卻也希望寫了最好不要落到你的手裡,成為公開的,仍舊由我自己去處理它⋯⋯好像根本沒有這回事。」。手術當日,他在日記上面寫下了:「由今天起,必須擱下日記。此後,何時能夠重續,或者竟致永無再續?」

很顯然地,他所擔憂的死亡,並沒有在那個時刻降臨。手術完成後,他安心靜養了幾個月,連日記都沒有寫。直到1950年的10月14日,才重新記了一筆。乍看之下,筆調是十分樂觀的:

痰有顯著的變化⋯⋯開刀的功效似乎到了最近才顯明的表現出來。

看來自己不但居然沒有死掉,而且似乎還再一次獲得了生命⋯⋯

這是我的新生!

但我們如果稍微端詳一下日期,就會發現這則日記距離上一則已經半年、距離下一則又隔了兩個月,很突兀地插在那裡。若說是因為新生的喜悅,那為何偏偏是這一天,不早也不晚?再往下讀,我們才會發現更關鍵的、沒頭沒尾的三個字:

和鳴死。

新生與新死

「和鳴」指的是鍾理和同父異母的弟弟鍾和鳴。

八歲的時候,鍾理和、鍾和鳴和其他兩個兄弟,一起進入了鹽埔公學校。畢業之後,其他三個人都升入了中學,只有鍾理和沒有,這件事對他的打擊很大。在這幾個兄弟當中,鍾和鳴對鍾理和的影響特別深。少年時期,有次鍾理和拿了自己私下寫的文章給他看,正在就讀高雄中學的鍾和鳴突然對他說:「也許你可以寫小說。」接下來的幾年間,鍾和鳴從台北、東京寄了不少日譯的文學作品和文藝理論的書給他,確立了他往文學之路邁進的想法。

及至成年,鍾理和為了婚姻之事偕鍾台妹私奔北平的期間,他也時時關注著這位弟弟的消息。鍾和鳴後來踏上了完全不一樣的道路:他去唸了日本的明治大學,在1940年代潛入中國,參與抗日活動。兩人杳不相見,但鍾理和還是一直掛念著他。在1945年9月的日記當中,就抄錄了一則來自廣播的訊息,及他的感想:「發廣播信箱。重慶台灣革命同志會鍾和鳴。⋯⋯與人以一種隔世之慨。」

而當鍾理和回到台灣,在屏東那邊找到一份工作,卻又因肺結核住院的期間,鍾和鳴也回到台灣了。——他因為對國民黨失望,憤而加入了中共的地下黨組織,並且以其基隆中學校長的身份,成立了「基隆中學支部」。這個組織發行了一份叫做《光明報》的刊物,主其事者就是日本時代的作家呂赫若。他們的組織在二二八後,隨著台灣人對國民黨不滿的情緒逐漸擴大,但終究因為形跡走漏,被情治機關逮捕。

這一切,當然是其時在松山療養院治病、並且正在構思他畢生最重要作品《笠山農場》的鍾理和不知道的。

1950年10月14日,也就是鍾理和在日記裡寫下「這是我的新生!」的這天,鍾和鳴被槍決,成為同案中少數被槍殺的本省人。

這一則突發的日記,要記的不只是鍾理和新生,也是鍾和鳴的新死。

對此有所理解之後,就會更知道為什麼鍾理和生命最後十年的日記、信函中,時時閃現出鍾和鳴的影子。在寫給廖清秀的信函當中,鍾理和提到有位兄弟鼓勵他寫作的事,但隱去了這位兄弟的名字。而在1958年2月22日的日記當中,鍾理和抄錄了《梵谷傳》當中的句子,並且也加上了一句感想:

第二封信是西奧(梵谷的兄弟)寄來的:

「素描畫得很好,我將盡全力賣掉它們。附上去阿姆斯特丹的路費二十法郎。祝你成功,老孩子。」──抄自史東著《梵谷傳》

啊啊!和鳴!你在那裡?

特別值得注意的,就是首句裡的括弧「(梵谷的兄弟)」。作為窮愁潦倒的文學創作者,看到西奧如此支持兄弟的藝術創作,鍾理和心裏轉過的情緒是什麼,並不難想見。但換個角度說,也許正是鍾和鳴的死,才更加堅定了鍾理和要把餘下來的「新生」全力投入文學創作的心志吧。在那之後,無論鍾理和遭遇多少困頓,多少次萌生放棄甚至自殺的念頭,他終究還是撐下來了,撐到再也沒也辦法提筆的那一天為止。

其實是高級酸民

在2016年的今天,鍾理和最被人記住的作品,就是在住院期間構思、隨後寫成的長篇《笠山農場》,以及短篇〈故鄉〉的四連作。知道他生平有多悲慘的人──生病,貧窮,婚姻被鄰里抵制,兒女早夭或也患病,投稿極不順遂──,再讀他的作品,恐怕都會對其生平與其作品的反差有深刻的印象:「你的人生如此悲慘,你的作品竟然如此平和,這是怎麼辦到的?」因此,有些評論者曾以「鄉土文學的聖者」的封號來稱呼鍾理和,畢竟這樣不帶一絲火氣的寫法,在常人都很困難了,更何況是如此境遇。

但事實上,最早的鍾理和並不是一名「聖者」——他根本是一個高級酸民。

這可以從他旅居北平時,曾經出版過的小說集《夾竹桃》中看得出來。這本書中最長的本篇〈夾竹桃〉,講的就是大雜院裡,北平中下階層的生活,鍾理和酸起他們的愚昧與無知時,可是從來沒在手下留情的。當他閱讀他人作品時,嗆起來也是很直接的。比如在北平的《平津晚報》上讀到一篇〈劉和的苦衷〉時,他的評語只有一句:「哎呀這也是藝術麼?」而讀到林語堂的書時,他「深深地覺得林語堂便是這樣的一種人,這種人似乎常有錯覺,當看到人家上吊的時候,便以為那是在盪鞦韆。」

而在北平居住的那段時間,他對中國人、台灣人、日本人在戰後初期的各種醜態,更是無一不酸。他把這一切稱之為:「搖身一變的時代與搖身一變的人們。什麼都是搖身一變,都在搖身一變。只差變得像與不像而已。有的變得唯妙唯肖,比真物有過之而無不及。但可惜都與孫猴子相彷彿,一條尾巴雖變成了一柱桅杆,然而卻因不能挪在前邊而露出了馬腳。」他也批評當時中國人對台灣人的理解,是「山海經式的理解」,流傳著很多關於台灣的都市傳說,比如報上的某篇文章就說:「台灣溫度總在九十五度以上」,而且地震頻繁,所以「使一般土人在定期會時常說:『我在上午地震後必去看你。』」然後說:「中國有大批大部份是屬於『客家』的遊牧民族⋯⋯而『這群人是以吃人肉為快事的』。」

然後鍾理和就把它們通通抄在日記裡嘲笑了。

不唯如此,他在政治的意見上,有時也頗為強烈,顯露出一種政治不正確但十分直率的尖刻。比如談到魯迅想以文學救中國,他以一種冷笑的筆調說:「印在紙上的冷冷的字究竟是無用的⋯⋯我相信只有去掉那一小部分或者是大部份的人,另一部份的人才能得救,才有法子活下去。而欲去掉那一部份的人,大概除開殺頭以外,是沒有更好的辦法的。」如果活在2016年,他應該也會是那種看了《金牌特務》會覺得很紓壓的人吧。

與其說鍾理和是個「聖者」,不如說他是在人生經歷的煎迫下,才慢慢收斂的。他那薄得只剩下一張紙的身心,已不允許他再這樣嬉笑怒罵地過日子了吧。

神隱的《笠山農場》

1955年底,鍾理和手術後五年,《笠山農場》完成了。

在這短短的五年間,他的健康狀況起起伏伏,經濟狀況極差,生病前的教師職位丟了,且再也回不去,他又沒辦法進行任何稍微粗重一些的勞動,全家的開支還是落在鍾台妹一人身上。為了減輕壓力,他曾經到到美濃鎮公所工作,但不出幾個月就體力不支,再次辭職。他持續寫稿,但幾乎都沒能找到地方發表——不但他的寫作風格無人賞識,更嚴重的是,由於居處偏僻、資訊閉塞,他連台灣當時到底有哪些報刊雜誌可以投稿都不知道。1954年,他的次子死於營養不良。他將自己的悲痛化為文字,寫了〈野茫茫〉,投稿到高雄的一家刊物《野風》。

簡直就像命運所開的拙劣玩笑:這次的投稿,錄取了。

但這還不是最難笑的部分。這篇七、八千字的文章刊出後,他收到了《野風》的稿費,是一張二十元的支票。他必須坐一趟車,到高雄市區把它兌出來。

而來回的車費,是三十多元。

就在這樣的顛簸生活中,《笠山農場》完成了。從日記的記載看來,鍾理和應該是首先寄給了當時銷量最大的雜誌之一《自由談》,但在隔年三月被退稿,該刊的編輯建議他可以投稿去「中華文藝獎金委員會」。這是當時最有錢的官方文藝單位,每年都辦理各種獎項。於是就在1956年年底,《笠山農場》獲得了這個委員會所辦的「國父誕辰紀念獎金」第二名,獎金一萬元。這屆的首獎從缺,所以他是實際上的第一名。不過這並沒有什麼好可惜的,因為這個委員會辦過19次各種類型的小說獎,其中有15次首獎從缺。

你們真的有編這筆預算嗎。

而《笠山農場》打敗的可不是等閒人物。在它後面並列第三名的,一是反共文學時代非常熱門的小說,王藍的《藍與黑》。另一則是彭歌的代表作《落月》——彭歌正是建議鍾理和把稿子投來比賽的《自由談》主編之一。在這之後,彭歌下一篇留名文學史的文章,就要等到1977年的「鄉土文學論戰」了,他當時寫了一篇〈不談人性,何有文學〉,支持官方立場,攻擊鄉土作家,與余光中通力合作把對手通通說成共產黨。不過在當時,他仍然是文壇上熾手可熱的人物。

得獎之後,鍾理和開心了一陣子,終於有興致在日記裡開玩笑了。隔年三月底,周圍幾十里的人都知道他得獎了,但是沒有人知道「文藝獎」是什麼,只是羨慕他好運氣。有位婦人還對他說:「我每一次都買一、二張,已經買了好幾年,就沒有得一次彩,連十塊錢都沒有得過。你真是好運!」但對鍾理和來說,真正的好運不只是那一萬塊而已,而是由於得獎,開始有其他本省籍寫作者知道他,開始跟他聯絡。於是陸陸續續,同樣得過中華文藝獎的小說家廖清秀來信了,接著,鍾肇政也來信了,《文友通訊》的網路次第形成。回到美濃這麼多年後,鍾理和終於有「文友」可以往來了。於是在信件當中,我們可以看到他近乎貪婪地跟廖清秀、鍾肇政、文心、陳火泉等人索要作品,也把自己新寫舊寫的作品交換過去,彼此討論。

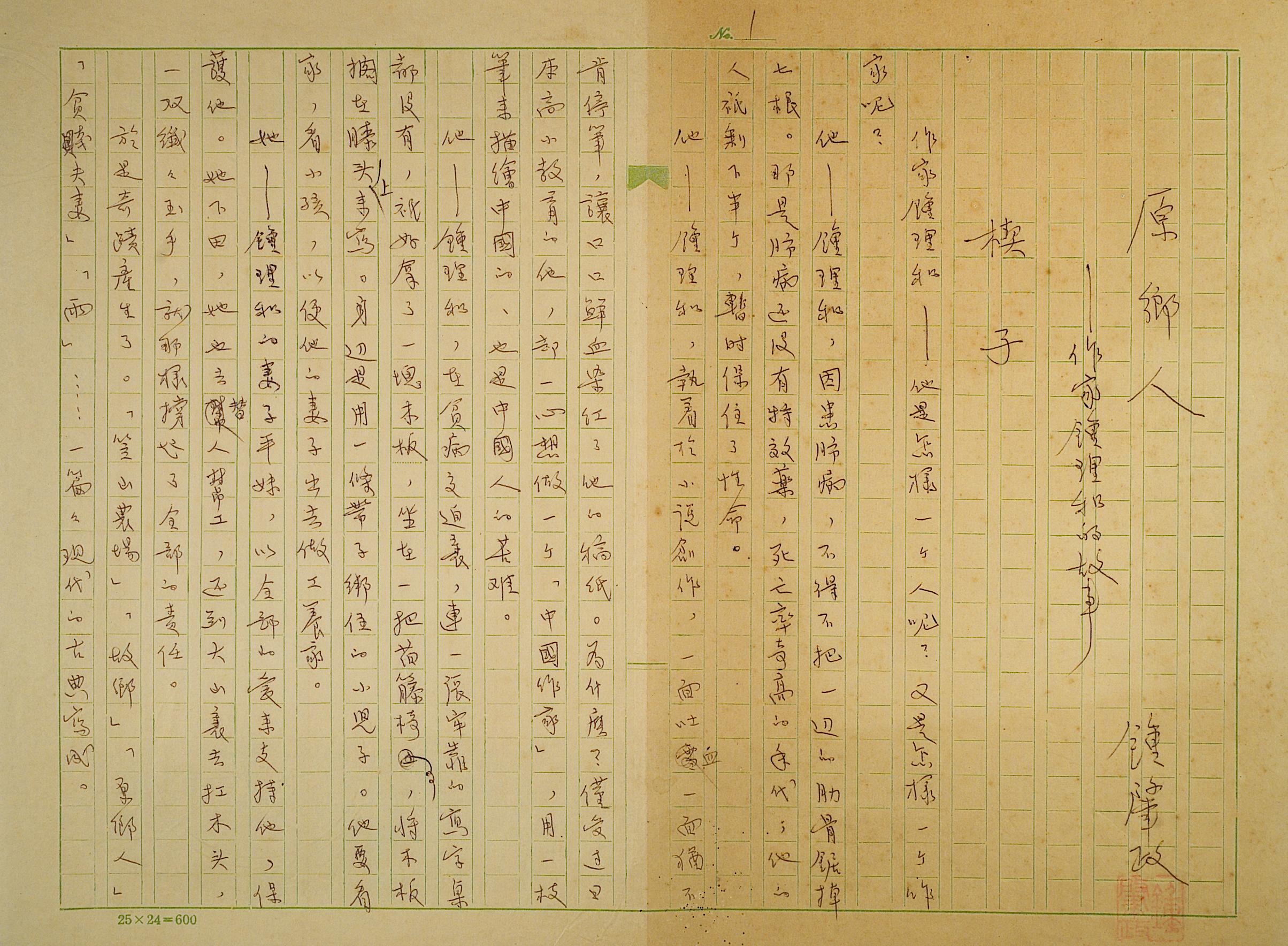

但這份開心無法維持太久,鍾理和很快地發現,《笠山農場》的得獎也無法改變他的壞運氣。照理來說,得獎作品應該會由主辦單位安排發表,甚至出版為單行本。但就在這屆比賽過後,「中華文藝獎金委員會」忽然解散了。發表、出版當然是無望的了,但更糟的是:負責這個委員會的公務員開始裝死,不願意把稿件找出來還給他。由於《笠山農場》篇幅較長,鍾理和大概是沒有力氣重抄一遍,所以投稿當時,就把唯一一份稿子寄出去了(那可是1950年代,不可能有電腦存檔的),現在命根扣在對方手上,想要轉投給其他雜誌、出版社也都沒有辦法。

鍾理和寄信給文獎會、國民黨負責文藝政策的單位問了幾次,都是石沈大海。眼看彭歌、王藍的作品都陸續出版,名次更高的《笠山農場》卻還在文獎會的某個檔案櫃裡──甚至,搞不好可能早就丟了──,鍾理和的焦急可想而知。他密集地寫信給廖清秀,與之商討索回稿件的對策。廖清秀建議他找張道藩,張不但是立法委員和國民黨有力人士,自己本身也是作家,比較可能理解寫作者的處境。結果張道藩的第一封回信的大意就是:原稿在文獎會那裡,文獎會停辦了,所以沒辦法拿出來。

⋯⋯廢話,人家現在不就是要你解決這個狀況嗎,你把狀況再講一次是腦袋有什麼問題。

這段反反覆覆的過程,折磨了兩年之後,終於還是廖清秀的另一主意奏效。他建議鍾理和再次寫信給張道藩,但這次是先禮後兵:第一封信低姿態哀求,說自己等著這篇小說換稿費救貧;如果再無消息,就寫第二封責備張道藩「有什麼理由扣押未付稿費的別人的東西」。鍾理和最後採取的是折衷辦法,亦即一邊訴苦、一邊暗示這篇稿費尚未領取。

信寄過去,七、八天後,原稿回來了。還附上了一封信,上面寫了「道藩先生非常同情您的遭遇」之類的內容。

嗯哼。

他把一切搞得一團糟⋯⋯

然而這時,已是1958年了。我們現在知道,這是鍾理和生命最後的兩年了。

在這段倒數計時的歲月裡,懷才不遇的憂傷還是纏著鍾理和不放。他不斷地把《笠山農場》寄出,不管是雜誌發表還是單行本出版,所有機會能試就試。每一次投稿失敗,他就再拿起筆來修稿。改動順序,修整文字,重抄整理⋯⋯然後再被退稿。

1959年底,鍾理和最後一點信心似乎也被消磨殆盡了。他頗有點自暴自棄地,在寫給鍾肇政的信函上抱怨:「我時時都覺得四十五年度我的《笠山農場》,把當今二個最走紅的大作家壓在下面是很不好的,我以為應該由他們中的哪一個得第二獎,『笠』篇得第三獎,雖然我並不懷疑他們的器量狹小,但假使是這樣,那對於我們每個人都是好的⋯⋯我沒有料到我踏進文壇的第一步便把事情搞錯了呢!」

然而,這段時間至少開始有一些文章發表了。透過鍾肇政轉寄林海音的模式,鍾理和陸續在「聯副」上發表作品,兩年下來大概有將近二十篇。即使偶爾被編輯刪改得面目全非,但總是有作品刊出來,並且拿得到正常稿費了。1959年中,〈草坡上〉發表之後,收到了一名讀者的來信。鍾理和大受感動,但又不禁哀傷,在日記裡自比為「報其璞而哭於楚山之下」的和氏:

「雖然終於得到慧眼賞識,但畢竟兩條足已經刖了⋯⋯」

而這名寫了一封讓鍾理和感動的信的讀者,正是快要以〈麵攤〉、〈淒慘的無言的嘴〉等作躍上文壇的陳映真。

但是,鍾理和已經來不及知道這雙「慧眼」的份量了。1960年,鍾肇政開始於「聯副」連載《魯冰花》,為本省籍作家首開紀錄,同時也寫信催鍾理和也投一篇長稿過來。這正是我在〈因為鍾肇政不只想到他自己〉 一文當中提過的,鍾肇政希望能幫鍾理和一把,讓他一起來「把這個陣地佔領下來」。

於是,鍾理和發奮寫了一部新長篇《雨》。寫完之後,鍾理和自己照例覺得很不滿意,又拖著病體修改了一陣。1960年7月21日,他寫信給鍾肇政說:「(肺部)病巢有蠢蠢欲動的跡象⋯⋯不過這二日此種跡象好像又告斂跡⋯⋯如果精神爽快,則明後日諒可進行〈雨〉的改作工作。」

鍾理和沒有爽約。他確實一直在進行〈雨〉的改作工作。1960年8月3日,鍾理和肺疾復發,病況十分危急。當夜大雨,家人無法外出尋醫。直到隔日清晨,他的兒子鍾鐵民要出門的時候,卻又剛好足疾發作,癱瘓而不能行——這是在鍾理和剛得肺病,住在松山療養院時,年幼的鐵民跌傷被尖利的石頭擊中脊椎所留下的後遺症。鍾鐵民急得捶打自己的雙腿,直到皮膚潰爛。

就在那一日夜,鍾理和告訴鍾鐵民:你得趕快好起來,我們兩個都這樣子,遲早會拖垮你的母親。

說完這句話後的幾個小時,鍾理和停止了他那艱難的呼吸。

好一陣子過後,當鍾肇政千辛萬苦奔赴美濃,到鍾理和靈前上香時,才看到了鍾理和最後趕寫的〈雨〉的原稿。從此之後,鍾肇政一輩子都不能原諒自己。每當提到鍾理和的時候,他總是自問:如果當時我不催他稿子的話⋯⋯

因為在稿紙的行間,沾染的全都是血痕。

但是所有人都愛他

然而,鍾理和的影響力,卻在他去世後才真正開始擴大。

鍾理和生前最念茲在茲的,就是沒有任何著作出版這件事。(其實他有在北平的《夾竹桃》,但在當時的台灣幾乎不可能讀到)為了完成他的遺願,鍾肇政、林海音四處奔走籌款,將《雨》的單行本編印出來,終於在他的百日祭時供在靈前。也由於鍾理和在「聯副」發表的那些文章,為他累積了一些讀者,《雨》很快就賣完,反而賺回了一些結餘款,於是林海音再用這筆錢,把命運多舛的《笠山農場》也印了出來。

如果扣除自費出版,這本《雨》就是戰後本省籍小說家當中,第一本個人小說集了。

而到了1983年,更在眾人的集資之下,於鍾理和最後十年生活的故居,建立了「鍾理和紀念館」。這是第一個本省籍作家的紀念館,但在鍾肇政等人的構想裡,它的功能不僅僅是紀念鍾理和一人而已,它更是台灣文學的重要堡壘:一個收集、典藏、研究台灣作家的館舍。從中,我們可以看到「鍾理和」這個名字,在這些本省籍作家心目中的份量和意義。不管是之後標舉「鄉土文學」的年代,還是「台灣文學」終於能躍上檯面的年代,「鍾理和」都是一個最有號召力,最能體現台灣作家所面對過的困境、所付出的努力的象徵。

因此,如果有哪一個作家的紀念館舍,足堪成為台灣文學的第一座堡壘,毫無疑問地:那個人就是鍾理和。

在鍾理和最灰心的一段日子裡,他曾經在一封信上,這樣對鍾肇政訴苦:「我個人在這裡獨往獨來,不為人理解和接受,沒有朋友、刊物、文會⋯⋯。我常常會忽然懷疑自己到底在做什麼?」他最感到痛苦的事情之一,就是身旁沒有文友,沒有人理解他的寫作。即便後來有了《文友通訊》,但病弱的他,一次也沒有參加過大家的聚會。唯一一次見到活生生的文友,就是廖清秀來美濃找他玩,他高興得花錢僱車接送、還殺了一隻雞款待,跟廖清秀聊天聊了一整夜。那樣的興奮,似乎讓他暫時地忘了貧困、也忘了身上的病。

現在,整個台灣文學史都在陪著你了。你不再只是你自己而已了。