台灣嘉義市人。走在四年級與五年級之間;法律系畢業,立即改念歷史。先後任職於出版社、雜誌社、報社。為人作嫁、自己筆耕皆已逾二十年,或可以藏經閣裡的掃地僧自況吧!熱愛棒球、歡喜讀史、以文學為娛、好哲學宗教淺探、社會學踏勘。最不愛政治,政治若談的多皆因「予豈好辯哉?予不得已也」。著有《島嶼浮光》、《學術台灣人》、《這不是太陽花學運──三一八運動全記錄》(後兩本與人合著)。個人部落格為「山農木屋」,網址:blog.roodo.com/chita

明知時間倉卒、地點敏感卻硬要新政府買單,碰到軟釘子一點都不意外;然而,去不成香港的馬英九還是透過預錄向「亞洲出版業協會(SOPA)」發表英文演講,除了「我不知道原來香港是這麼危險的地方」的輕佻揶揄,再度證實此人雞腸鳥肚、自我感覺良好外,演說中提到「我記得七○年代臺灣還是戒嚴時期,出版自由仍被限制,我們都是在書報攤『偷看』從香港私運過來的禁書。香港人自己都不知道,香港曾經扮演臺灣年輕人突破政治禁忌的對外窗口。」箇中可議者還著實不少。

馬英九輕撇黨國獨裁之惡,以「我們」挪移他曾有的黨國幫凶角色,如此雲淡風清、事不干己,無怪乎他以及他統屬的政黨就是過不了民主這一關卡。當然,態度好壞見仁見智,加上「假睡的人自然叫不醒」,所以也毋須太在意。倒是80年代(我的記憶年代與此人有異,就當此人活在平行世界吧)猶是禁書地雷處處佈,如何在黯黑中尋光找祕笈,那就是台灣言論自由史上不能迴避的一頁。

須知,白色恐怖的台灣,「對內鎮壓,對外鎖閉」就是它的基本模型。鎮壓也者,就是對「異質、反動思想」的全面壓制。準此,禁書是必要且全面,管你是陷匪文人、海外罵蔣文字、思想啟迪哲書、異類的民國史、台獨震撼彈⋯⋯一律禁禁禁!當然,違反「公序良俗,人情倫常」的也在禁售之列。總之,查禁理由愈模糊,愈可以給新聞局、警備總部上下其手的機會。

當然,就像歐洲中世紀漫漫長夜裡,依舊有苦行僧孜孜矻矻於抄寫古經文,持續傳接思想的光亮一樣。戒嚴時代的台灣知青,總可以上天入地求之遍,而一旦傳聞中的禁書祕笈獲致,其喜悅彷彿任督二脈將全面打通般。但究其實,禁書來源大底就是政大國關中心所藏匪書,以及海外人士、僑生偷偷攜進來的孤本,這些祕笈孤本必須等到影印機較普及的八○年代方有大量流通之日。於是,粗糙的禁書影印本出爐了,各大學周遭出現不少神祕的發財車,諸如重慶南路的書報攤也有讓人欣喜的奇貨了。

然而,禁書印行是風險極高的動作。所以,初始問世的禁書不會是馬列簡體字書,江湖傳聞多時的《台灣人四百年史》也是到80年代後期才得以見聞。八○年代初期的禁書販售,大多是三、四○年代的文藝小說、批蔣民主人士的文史哲作品,凡此主要貨源就是香港了。

於是,有幸如我輩者就開始藉由禁書展開新興的修分學程:

哲學方面,首由勞思光帶頭,《歷史之懲罰》、《中國之路向》彷如天光;殷海光的角色自不容忽略,《中國文化的展望》讓我認真啃讀許久。總之,兩光學思確實惠我良多!此外,馮友蘭、張東蓀、朱光潛等大師也在參拜之列,但多數是就此束之高閣、留存備用。

史學方面,郭廷以的《近代中國史綱》是我入門書,其後,陶菊隱的《北洋軍閥史話》、金雄白的《汪政權的開場與收場》、唐人的《金陵春夢》都祇當作閒書。倒是張國燾三巨冊的《我的回憶》一出,那可是中共創黨元老的珍貴回憶,所以又是挑燈夜讀幾個月,作為佐證中共早期史,其價值迄今仍未有出其右者。

文學和社科類,魯迅、茅盾、老舍、巴金、蕭軍、蕭紅都是禁書大宗,自然不會過其門而不入;而彼時費孝通的《鄉土中國》、《皇權與紳權》,以及他創發的「差序格局」都深深攫取我的目光,時至今日依然是我查訪中國社會的座標。

相信和我同輩者,受益於禁書解讀而思想丕變者不知凡幾。這些源於或匯至香港的思想武器,按今天的說法可說是「香港因素」在起作用。而香港之所以能納百川創多元,就在於它是大英帝國殖民地,可以在國共鬥爭的夾縫中掙出一絲絲自由的亮光所致。

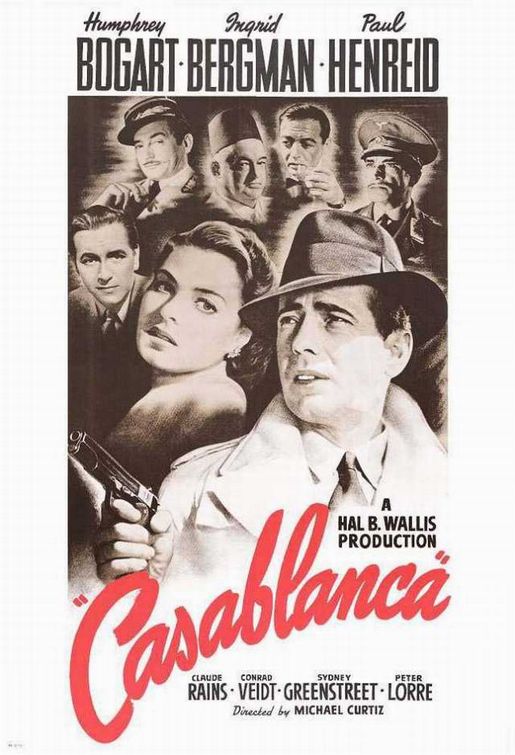

香港危險嗎?當然!彷如1942年上映的好萊塢電影《北非諜影》(Casablanca),法國維琪政府、納粹、義大利法西斯、歐洲難民⋯⋯全聚集在卡薩布蘭卡這個北非重鎮,諜影幢幢濃霧下,交織流曳出濃郁的愛情、友情般。冷戰年代的香港,除了國共列為諜戰重地,也是花果飄零文人北望山河的寄託所。還有,香港亦是反蔣反共政客與軍閥發展第三勢力的大本營。因為言論自由,所以左右翼無不傾全力抒發舊時憶,這就讓我輩可以由不同的座標排比汲取各自想要的內容。最重要的是,彼時香港的非中國性提供了源源不竭的異質思考。如斯的非中國性,反而滋養、豐富了中國內涵。

曾幾何時,一國兩制下的香港,自由空氣愈來愈稀薄。愈強調一國,香港人心就愈形遙迢,林榮基的血淚指控不會是絕響,但馬英九就是聽不到,或是聞不入耳。祇因他一心思慕彼等自導自演的「九二共識」,以為有習大大鴻鵠將至,自然置人民、民主呼聲於度外。

台灣必須從香港例子中得知,唯有更多的非中國性才利於台灣民主,才能迂迴探觸更多的異質中國。但軟骨匍匐於北京一中門檻的馬英九,其眼珠所見永遠搆不著這樣的高度。