作者史明文物館籌備計畫協同發起人、獨立研究者、二二八事件紀念基金會董事、共生音樂節發起人;桃力發展協進會總幹事,《史明口述史》企劃協力。

革命者的非常往往由平凡無奇的日常生活積累,時時刻刻,日日年年。

*

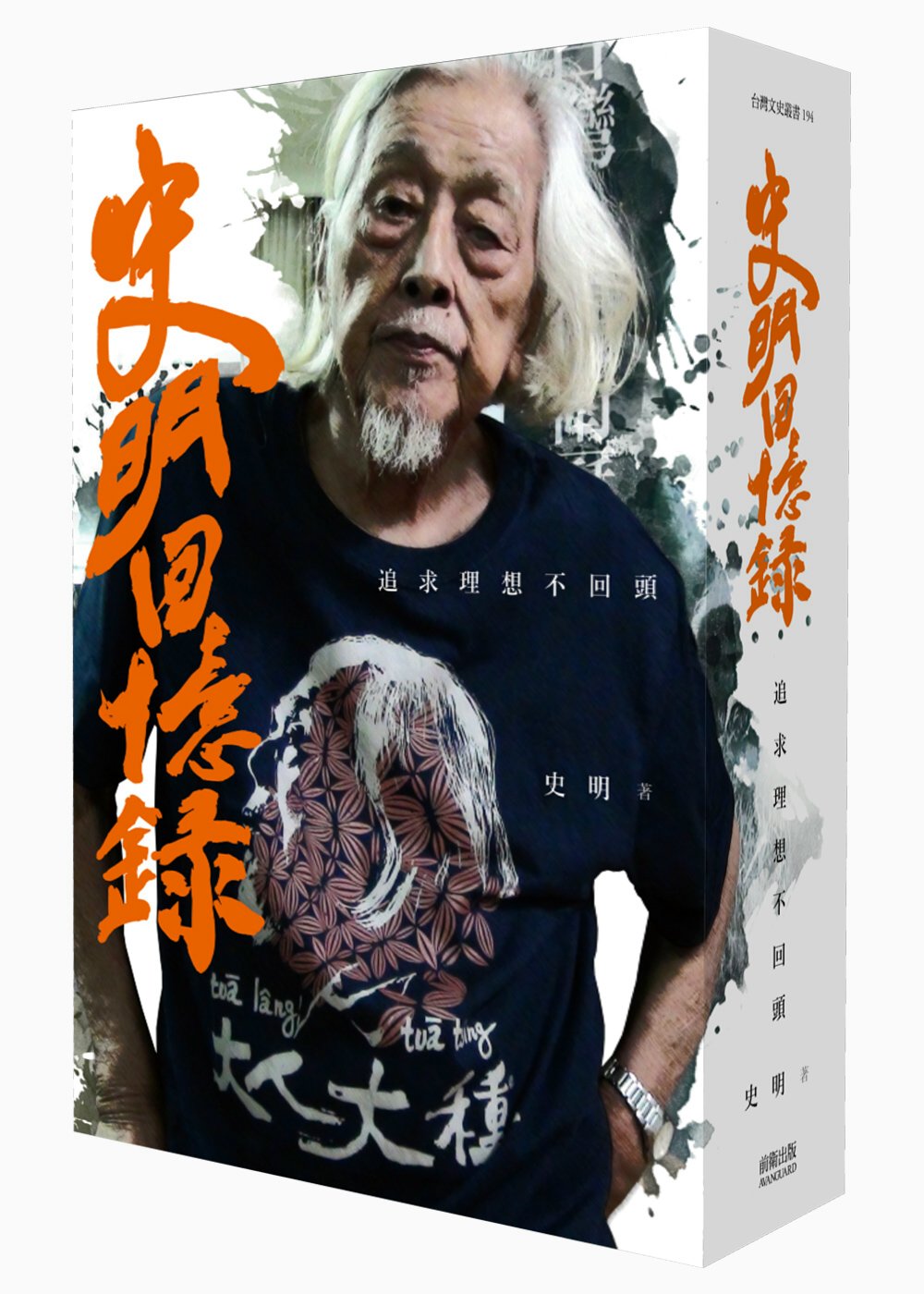

許多年前就一直期待的、史明(1918─)歐里桑的回憶錄終於出版了,走過三萬五千多個日子,在台灣、日本、美國、歐洲等地奔波,歐里桑他再一次用一種任性地、極具個人風格的、厚達千頁的姿態向我們證明他的意志,用五十萬字完成他個人生命敘事的「最後一片拼圖」。

歷史與史明的辯證

因為任何蛛絲馬跡都有可能成為暴露組織的線索,戒嚴統治、白色恐怖時期的台灣獨立運動參與者們往往寡言,更遑論留下關於個人的文字著作,這種集體沈默的現象一直到近年來才逐漸改變,中央研究院近代史研究所、國史館、吳三連基金會等研究單位的口述訪談成果陸續出版,累積成為我們理解、認識戰後台灣獨立運動的重要參考資料。

在這一波歷史挖掘的熱潮當中,史明歐里桑意外成為青年世代的焦點,自從2012年《實踐哲學:青年讀史明》出版以來,《史明口述史》的出版以及《左翼民族》研討會論文集的付梓,讓「史明學」(Subengology)得以被肯認,正式地走入學術殿堂。另一方面,包括《末代叛亂犯》、《革命進行式》、《史明的迷霧叢林》等紀錄片的公開放映,也讓更多觀眾可以一窺革命者的思想與日常。

史明歐里桑在室內的座談會中暢談台灣民族主義與台灣歷史,在戰車(宣傳車)的鑼鼓聲與遊行的街頭上和群眾並肩同行,在知識與實踐之下,史明二字也不再是一個神秘的符碼,而是終生以肉身與外來政權拼搏的不老青年。這也提醒了讀者們一個殘忍的事實:僅僅只從平面的文字與影像去理解史明是不夠的,縱使在當前堆疊交錯的歷史文本當中,歐里桑已經從「史明的歷史」更進一步具備了「歷史的史明」的積極意義。

一個經常存在的誤解是,讀者/觀眾往往會將紀錄片、口述史或回憶錄的內容當成是「事實」,進而忽略任何「文本」在完成之際都勢必受到體裁與媒介的限制,更必然乘載著「創作者」的意圖。於是,有別於口述史與紀錄片的對話、互動特徵,《史明回憶錄》以更為直接方式展現了傳主/作者/史明對於個人生命的回顧與反省,進而也與相關著作、材料形成彼此互文、對話甚至辯證的現象。

未必「好讀」卻絕對精彩

「史明的歷史」強調的是一家或眾家之言,「歷史的史明」則是在不同的文本中思考歷史中有關書寫與驗證、記憶與遺忘、建構與拼貼所存在的辯證。回憶錄書寫既是一家之言,但在敘事的完整與圓滿之際卻也可能是後設之作,需要更多的比對與探索。值得注意的是,這本回憶錄不僅記錄史明歐里桑的一生,還完整夾帶了他在《台灣人四百年史》以外的學術思想,這種不同於一般傳記、回憶錄的體例大大影響了閱讀的連續性,卻也使得全書濃縮了史明歐里桑的思想結晶,未必好讀,卻絕對精彩。

《史明回憶錄》之所以難讀,是因為它是一本罕見的、跨越學科(歷史學、哲學、政治學)語言(日文、中文)、時間(近一百年的歲月)與空間(三大洲)的著作,是一本作者以意志貫徹並且在太多的偶然與機遇下才得以完成的作品。史明歐里桑在演講場合中曾不只一次對台下的青年呼告,希望大家要用功、要多唸書。對於曾經在海外流亡數十年,在早稻田大學歷經大正民主遺緒而終生與獨裁、法西斯政權對抗的革命者而言,知識的傳承成為了他們無法拋下的焦慮──因此《史明回憶錄》集合了《台灣人四百年史》(1980)後半對於中國共產黨的描述,《西洋哲學序說》(2003)、《民本主義》(2007)乃至於早期於日本印行的《民族形成與台灣民族》(1992)、《台灣民族革命與社會主義》(1993)等也都被安排插入至全書章節。既是一書,也是數書。

日常與非常,革命者的模樣

歷經2009年以來幾次出入醫院的困擾,歐里桑的生命點滴終於在眾人的努力下留存、復刻,在差一點就散佚遺失的危機中成為我們可貴的、共同的文化資產。近年來史明歐里桑的字跡日漸彎曲、抖挫,經常也讓人不免掛心《史明回憶錄》的執行進度,幸好歐里桑信守諾言,終究完成它以完整呈現自己的意志與信念;終究完成了一本為台灣人而寫、以近百年時光洗鍊、醞釀直至出土、浮出的「非常」之書。

所以我常常想起那個畫面(或許你可以翻開《回憶錄》第35頁),在某一次聽聞歐里桑住院而去探視的下午,我遠遠看見白髮蒼蒼的歐里桑披著那件褪色的咖啡色外套,在窗邊用他佈滿皺紋的雙手(手背甚至還插著針管),緩慢而堅定地持筆在稿紙上寫著──那或許是從五O年代日本東京新珍味餐館樓上就開始的修行──革命者的非常,就是日常。

後記:關於史明學(Subengology)相關著作的往事

一本盼望了很多很多年的書終於要出版了,到了這時候,反而不知道該怎麼向大家聊聊這本書,以及它背後的故事。

我是在2010年就看到那份密密麻麻、線條交錯的回憶錄手稿。當時我們幾個來自台大濁水溪社與台灣文學研究所的朋友們起心動念、想對才剛從鬼門關前走過一遭的歐里桑進行訪談,所以便和敏红姐商量,希望可以參考歐里桑生平的其他資料。下回再去,接過了一份厚厚的影印手稿(前四章)。我看著上面塗改的痕跡,想像原稿上面紅筆與黑字交錯的模樣,敏红姐說歐里桑總是一改再改,我心裡則懷疑:這樣是要到哪時才寫得完⋯⋯

我們原本是希望歐里桑的這本自傳/回憶錄可以比口述史早一步出版,只是《回憶錄》完稿遙遙無期,我也在2010年完成口述訪談以後入伍。退伍前夕,歐里桑主動向我們提到希望重新出版《台灣人四百年史》的念頭。

從《四百年史》的巨大篇幅與當前台灣出版業的蕭條情況來看,想要再版無疑是冒險的決定。感謝南天出版社的應允,我們有一群朋友投入了全書重新打字排版後的校對工作(雖然最終未能盡善盡美),另外還邀請中央研究院台灣史研究所的吳叡人寫一篇關於《四百年史》的文章。除此之外,為了替《四百年史》的再版暖身,台大濁水溪社的余崇任與我一起合作編輯《實踐哲學:青年讀史明》這本書,在台灣教授協會與群學出版社的幫忙下正式出版。史明先生也是透過這本書,開始更頻繁地在各大專院校與公民論壇巡迴宣講。

原本計畫《四百年史》可以在2012年再版,這樣距離1962年日文版問世恰好屆滿五十週年,只可惜事與願違,最後反而是《史明口述史》在2013年1月先出版了,《四百年史》則在2014年才重出江湖。緊接著包括《左翼民族》論文集與《末代叛亂犯》、《革命進行式》、《史明的迷霧叢林》紀錄片的公開出版放映,如今《史明回憶錄》的大功告成,終於補齊了理解、認識史明歐里桑的最後一片拼圖。

說起來也好笑,當時為了避免《口述史》與《回憶錄》之間產生排擠效應,我們還刻意地讓口述史以純粹只有文字、沒有圖片的方式出版,如今見到《回憶錄》厚達千頁的篇幅,才覺得當時的顧慮不免多餘,甚至有些好笑。