「老人的終老和生前一樣重要,因為這是在教人們如何面對生命。」(中野一司醫師)

全球最高齡的國家日本,從90年代起開始發動一系列的老人照護改革。除了透過「黃金十年」建構長期照護服務網絡,在2000年正式推出全面性的「長期照護保險」,醫療體系本身也開始展開反思:高齡社會需要什麼樣的醫療照護?

日本推動在宅醫療的先驅者中野一司醫師認為,高齡社會的來臨,不該是「醫療崩壞」的時刻,而該是「醫療再生」的時代。

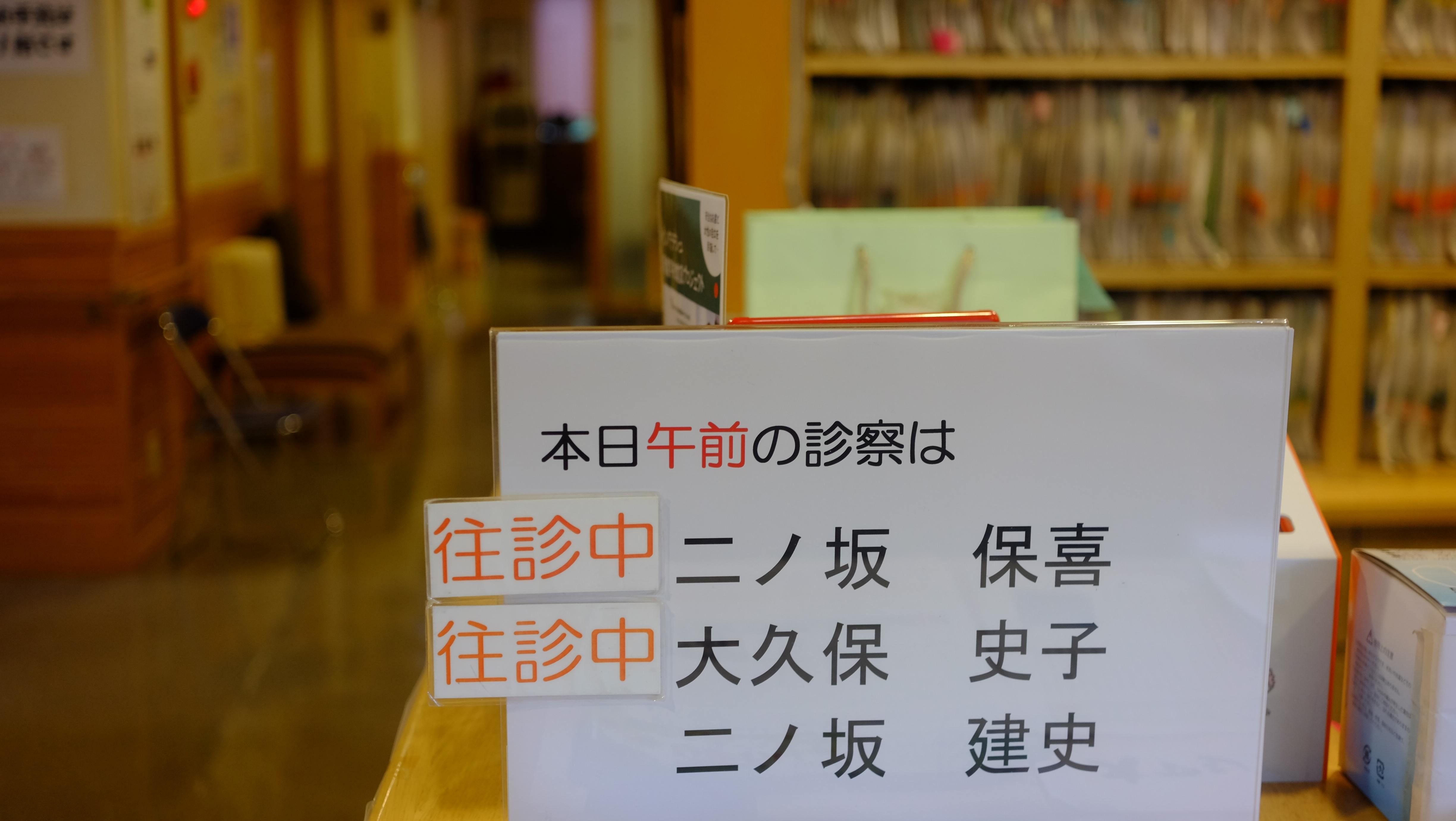

和台灣一樣,大多數的老人希望在自己的家中度過晚年。對於高齡者來說,特別是超過75歲以上的老人愈來愈多,醫療照護的需求也隨之增高,只靠介護保險顯然不夠。日本「在宅醫療」即在這樣的脈絡中形成:醫護人員到老人家中進行診療。這樣的轉變不僅僅只是為了給患者「方便」,事實上,重新找回醫師「往診」的傳統,更對當代醫療體系提出了根本性的反思。