作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

前言:

在日本推理偵探小說中,經常出現有趣的畫面:一名資深刑警進入命案現場,他尚未展開縝密的採證之前,總會對著率先抵達的轄區警察詢問,死者有無留下遺書,以此來判斷死者的年齡。依照他們多年來的辦案經驗,有遺書者多半為年輕人,因為他們還掛念著現世的人情與債務,所以必須有所交代才行,而看透世間冷暖的老人則不會,他們選擇決然離開世間,就不需寫遺書做補述,資深刑警就是運用遺書這項證物來判定自殺與他殺的屬性。

不過,好奇者依然想探問,日本社會真有這種事情?推理小說家是否真有所本,他們除了破獲大小刑案之外,憑藉這樣的本領和經驗就總結出年輕自殺者的普遍心理?又或者,這個數據只指向日本的年輕人,並不適用於其他國家的青年?詭異的是,日中戰爭期間被徵調至中國戰場作戰的電影導演山中貞雄(1909-1938),他在〈從軍記〉筆記本裡,預先寫下的遺書,莫非在證實上述說法?一個壯志未酬的年輕人,當他預知死神要來敲門時,必然會以遺書化作永恆的記憶?

日本電影產業與生產基地

山中貞雄的電影生涯短暫而輝煌,只有短暫五年,但在這期間,他執導了26部古裝電影(包括共同導演的作品),在躋身電影的同輩中人,可謂是成績斐然。然而,我們換個角度思考,為什麼山中沒有拍攝現代電影?細究起來,這跟時代和地緣制約有很大關係。電影評論家佐藤忠男指出,1910年以來,日本的電影產業就以東京和京都兩大中心發展。1945年日本戰敗以前,古裝影片多數在京都拍攝,現代影片多數在東京拍攝。而山中貞雄就是道地的京都人,又任職於京都本地電影產業的劇組,比他有相同背景的電影導演伊丹萬作(1900-1946),雖然出身於四國愛媛縣松山市,因拍攝古裝影片的地緣之情,死後即葬於京都市。1920年代某段時期內,東京的竹松蒲田攝影所拍過一些古裝影片,關東大地震(1923)之後,東京的劇組也借用過京都的設備拍攝古裝影片,但本質上,它們是截然不同的產業空間。換句話說,早期拍攝古裝影片的電影導演都與京都有地緣關係,並在這大舞台上贏得他們的觀眾。

從中學時代開始,山中貞雄就是狂熱的電影愛好者,他希望將來能夠進入京都的劇組一展長才。在1927左右,電影界還沒有定期的招聘制度,加上電影是高速發展的產業,在那之後,數年內出現嚴格的招聘資格,應試者必須大學畢業才能報考。山中貞雄出道之前還沒有這樣的制度,基本上都是依靠人際關係或者拜師等方式進入公司。因此,他自舊制的京都市第一商業學校畢業後,也是托中學時代的前輩牧野正博的關係才進入劇組。牧野正博是京都古裝電影之父牧野省三的長子,兒童時期參與過古裝電影,二十歲時已經執筒導演了。

鑄就劇作家之路

1928年10月,山中貞雄經由牧野正博的引薦,進入嵐寬壽郎的製作公司,擔任專屬撰寫劇本兼任副導演,該公司是以低廉製作費專門攝製武打電影的小型製作公司之一。不過,他的起步並不順利。撮影所員工對他並不看好,認為這個副導演的動作不夠俐落,很難在這個領域出人頭地,勸他到其他公司開創新路。以寬壽郎的製作公司為例,他沒有自己的攝影所,必須租借攝影所拍攝電影,雖然曾經與四家獨立製片公司組成日本電影製作聯盟自主發片,經營依然陷入困難,最終被攝影所請出門,贊助商也轉身離去。山中貞雄正是在寬壽郎的公司最窮困的時候進來的。

為了籌措房租和吃飯錢,他得四處兜售寬壽郎的電影劇照,買不起香菸揀煙頭吸。面對資金短缺的問題,老闆寬壽郎想出了了一個辦法,他帶領員工以奈良的旅館為據點,採取全外景拍攝,拍攝了《大江戶的黑暗》和《鬼神大噴血》兩部電影。在《大江戶的黑暗》中,山中貞雄擔任副導演,《鬼神大噴血》的劇本就是由他執筆。這是他初次為電影所寫的劇本。不幸的是,寬壽郎的製作公司於1928年底宣告解散,《大江戶的黑暗》原本預定除夕夜公開放映,因《鬼神大噴血》沒能發片,兩部電影都沒公開放映。

就這樣,山中貞雄失去了立身之所,典當了身邊所有的東西,買了一枚火車票,向老闆寬壽郎和公司同事道別,於12月26日返回京都的老家。其後,他借住在龍安寺附近的寺院裡,閉關專注學習劇本創作,一寫完就拿給朋友閱讀,但被批評得一無是處。這時候,他深感於自己缺乏學識,便開始改變生活方式,每日中午到圖書館讀書,晚上至私塾學習文學,空餘時期寫作劇本。或許他太投入的緣故,到了廢寢忘食的地步,以致於某日胞兄來訪的時候,看到他這副狼狽的模樣,當面數落他:「你先去理髮,到公共澡堂洗個乾淨,再回老家吧。」

翌年,寬壽郎以主要演員的身份進入東亞電影公司,2月,其《鬼神大噴血》獲得放映了。山中貞雄收到寬壽郎激勵的電報,3月跟著進入該公司擔任編劇兼副導演。7月,公司公開放映的第一部電影《鞍馬天狗》(大佛次郎原作),正是出自山中貞雄的編劇。11月,他改編了時代小說《右門捕物帖》系列小說第一部《南蠻幽靈》拍成電影,終於受到影評家的肯定。同年12月1日,他以志願幹部候補的身份加入福知山市的步兵第20連隊,當兵期間,利用空餘時間,完成了《鞍馬天狗 解決篇》、《業平小子》等電影的劇本,成為由寬壽郎主演的專屬劇作家。

1930年,為期一年兵期的山中貞雄退伍,回到東亞電影工作。經歷了一次潰敗的寬壽郎,依然未放棄獨立製片的雄心,1931年3月,他的行動逐漸展現出來,他先在東亞電影設立製片公司,自然也把當年隱居龍安寺附近的寺院勤練劇本的山中貞雄找來幫忙。同年8月,寬壽郎離開東亞電影公司,與新興電影合作,重新升起「嵐寬壽郎製作公司」的旗幟。對於第二次參與寬壽郎的製作公司的山中貞雄而言,為這些娛樂電影編寫劇本,正是他磨煉自己本領的機會;一個專注於寫作劇本的人,就與依附於原作的編劇不同,因為有這樣的實力,才夠格被稱為電影作家。果真,這個經驗累積沒有白費,經由寬壽郎的強力推薦,他在22歲時終於坐上導演的位置。

成為真正的電影人

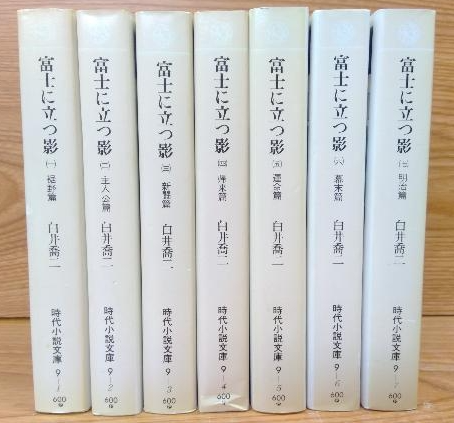

在那之後,山中貞雄導演的機會增多,其拍攝的技術越加熟練起來。1931年11月,他完成了《天狗迴狀》影片,又轉戰到新興電影公司。當時,公司內部提出企劃案,要將白井喬二的原著小說《盤獄的一生》拍成電影,反映出結合大眾小說和電影的行銷模式,以白井喬二的知名度,的確極具吸引力。不過,因內部意見分歧衝突未能實現,爭議的餘波壓在他的身上,他一部電影也沒拍成,隔月辭職,進入了日活公司,在太秦攝影所的古裝劇部擔任導演。這位青年導演進入日活,有著隨機遇變的巧合。那時候,日活的古裝部當家導演伊藤大輔帶著其他導演和演員集體離職,亟需人才填補,山中就是在這情況挖角過來的。這裡有個小小的插曲。山中任職寬壽郎製作公司時期,與他合作過的攝影師和副導演也跟著他進入日活。微妙的是,山中月薪400日圓裡還包括他們二人,由此可見領薪族的艱難。

山中貞雄進入日活公司,第一部作品即大河內傳次郎主演的《薩摩信使:劍光愛欲篇》,這部作品是伊藤大輔導演的《薩摩信使:東海篇》的續篇,但伊藤拍完這部作品離開日活公司,這個導演的空缺由山中貞雄補上。電影評論家把山中貞雄執導的《劍光愛欲篇》和伊藤大輔導演的《東海篇》做了比較,認為山中貞雄的執導功力,毫不遜色於伊藤大輔,甚至超越了這位他所敬重的前輩。這個逆轉勝頗有勵志的意味。

山中剛進入日活公司時,劇組同事對他不以為然,總是把當成小弟看待,拍攝《劍光愛欲篇》期間,還對他口出惡言,有時不聽從他的指導。然而,這部電影在公司內試映以後,公司同事態度丕變,在攝影所內他比以前更受重視。1933年4月,他的願望終獲實現,公司決定由他執導《盤獄的一生》(無聲片),由大河內傳次郎擔綱演出。這部電影內容反映善良的求職者——阿地川盤獄謀職時受到社會各種欺瞞和苦難遭遇,以弱者視角凝視他們直面的社會狀況。這部作品上映後,獲得影評家的好評,將內田吐夢的《報仇選手》、伊丹萬作的《國士無雙》(片岡千惠藏獨立制作社出品)等電影,並列為古裝電影的諷刺傑作。岸松雄稱讚「毫無疑問,這部電影堪稱是山中貞雄空前未有的傑作,它為日本電影奏起了新的凱歌。」不過,在草木皆兵的時代,這個電影界凱歌旋即遭到部份消音。因為該影片未能通過內務省的審查,好幾個鏡頭被剪掉,儘管日活公司進行自主規範,因未能充分宣傳,票房成績慘跌,為此山中貞雄的信心深受打擊。

集體創作的原理

對於山中貞雄而言,1934年是其劇作生涯的轉折點。是年3月,他搬到了京都市右京區鳴瀧。當時,導演稻垣浩、瀧澤英輔、鈴木桃作、劇作家八尋不二、三村伸太郎、老友藤井滋司都住在那裡,由於地利之便,大家可以更深的交流。他們經常一起飲酒,一起暢談電影。那時,瀧澤英輔辭去日活的差事,處於失業狀態,山中貞雄、稻垣浩、八尋不二向瀧澤伸出援手,邀請他共同為古裝電影《右門捕物帖 二百十日》(1934)編寫劇本,「梶原金四郎」就是他們共同的筆名。

這個契機推動了他們集體編劇,進而促成「鳴瀧組」的誕生,許多古裝電影的劇本,就是他們通力完成的。後來,又有四名電影同業加入,編劇成員增加到八名,直到1937年,他們共同完成了近20部古裝電影劇本。眾所周知,電影公司拍攝電影時,必然考量各種成本的管控,即使一呎底片,都不得浪費,而這個正當措施也導致公司與編劇部門的對立。8月,山中為日活公司預定推出的秋季古裝電影《荒木又右衞門》進行編劇。照理說,這將是他第一部執導的有聲電影,但是日活的社長下令,必須嚴格控管底片呎數和拍攝日數,製作部經理兼腳本部主任大表不滿,最後引發該部主任憤而辭職的風波。這起人事騷動導致了拍攝進度大幅落後。

1935年2月,山中貞雄所屬的「鳴瀧組」,自蘆原溫泉旅行回來,其成員三村伸太郎完成《丹下左膳餘話 百萬兩之壺》的劇本,這是山中貞雄在日活執導的第二部作品,4月至6月開拍。必須指出,這部電影改編自大眾小說家林不忘的新聞連載小說《丹下左膳》,在看似平順的拍攝過程中,出現了小小的波折。在伊藤大輔掌鏡的詮釋下,主角丹下左膳是個悲劇性的英雄,而山中貞雄卻逆反人物的性格賦予濃厚的庶民形象。然而,這番「創造性的改動」惹來作者林不忘的抗議,他認為電影與原著小說的人物情節相去甚遠。後來,山中貞雄做出退讓,在片名後面附加「餘話(軼事)」二字,表示電影與原著小說為不同的作品。

起用前進座劇團的膽識

在山中貞雄的導演生涯中,他與前進座劇團的結合,深具有前瞻性的眼界,他為歌舞伎演員和自己開拓了新的表現空間。前進座是一群有進取性的歌舞伎演員組成的團體,他們反對封建性體制的歌舞伎力圖改革,因而獲得某些知識份子觀眾的支持。

不過,從現實面來說,他們的名氣再大,終究比不過大河內傳次郎、片岡千惠藏等超級電影明星。事實上,山中貞雄有聘用大明星的人脈的機會,他卻反向操作與前進座劇團結盟,這無疑是冒險的舉動。評論家認為,他有意脫離大明星既有的表演方式,拍攝自己理想的作品。關於前進座的起用,他在《日活》1935年9月號的〈雜記——關於前進座〉一篇隨筆中,這樣寫道:「在藝術的道路上,前進座(劇團)十分謙遜。這種美德是同道中人所想擁有的。特別是在電影方面,如果失去了這種美德(至少我個人如此),就拍不出真正的電影。」

山中貞雄與前進座合作的第一部作品——《街中墨刑者》(1935年),堪稱是他有聲電影的最高傑作。劇本是由山中根據長谷川伸的原作改編。誠如岩崎昶的《日本電影史》指出:「在這部影片裡,山中並未迷戀於自己的才氣,或者玩弄小技巧,他嚴肅地對待自己提出的素材。影片的主題描寫一個軟弱而正直的前科犯在社會上受到排擠的遭遇。這一主題的確卓有成效地引起人們的正義感和同情心,可惜的是,作者沒有向所謂『社會正義』深掘下去。但是也應該看到,那個時代日本的藝術水準也只能如此,它只能以極大的同情如實地把市井小民的人情世界描寫出來。這已經是『古裝的現代劇』最出色的作品了。」

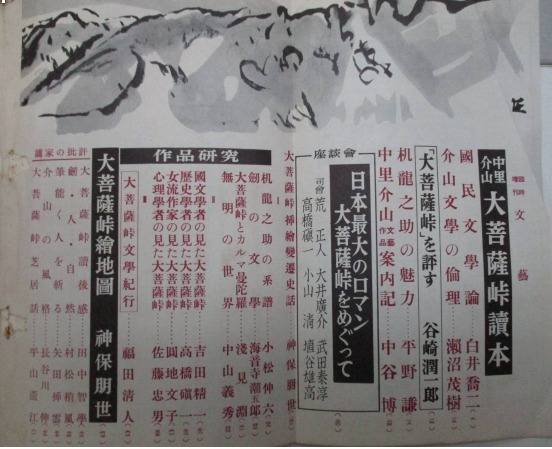

他完成《街中墨刑者》之後,又趕去協助稻垣浩導演的《大菩薩嶺 第一篇 甲源一刀流之卷》的拍攝工作。中里介山的超長篇連載小說《大菩薩嶺》(24卷未完),有日本大眾小說金字塔之作的稱譽,對電影導演而言,把它改拍成電影,既是壯舉般的挑戰亦是藝術才華的展現。其後,他執導了大河內傳次郎主演的《白頭巾怪盜》前後篇,並與三村伸太郎共同編劇,但是開拍不久,他六十八歲的母親突然逝世,讓他非常悲傷落寞。他父親於1925年去世,之後由母親一人扶育他。因此,有評論家指出,在此之前,山中的作品充滿歡樂喜劇的色彩,他喪母以後拍攝的作品或多或少蒙上灰暗的色調。

翌年,他第二次與前進座合作,為《河內山宗俊》進行編劇和拍攝,由長十郎飾演流氓河內山宗俊,由習右衛門飾演金子市之丞,雖然電影上映後,未獲得預期的好評。不過,從戲劇表演的視點來看,不能不提及前進座的功績。換言之,前進座劇團對於有聲電影初期的歷史劇影片貢獻很大,特別是創始人第三代中村習右衛門。岩崎昶指出,那時候,日本的電影演員只是在探索有聲電影的演技,還未能充分掌握其中的奧妙,而中村習右衛門親身示範,成為後來者的先導。

以歷史影片的演技和台詞為例,原型主要是來自歌舞伎和章回小說,然後一點點地改正,一點一點地淘汰,逐漸演變而繼承下來。不只演技與台詞如此,從表現每個時代的社會和階級組織,直到日常生活或風俗,它們都是從歌舞伎和章回小說中汲取靈感的。1936年3月,多位具有代表性的日本電影導演,為了加強相互交流,提高日本電影的藝術水準,共同組成日本電影導演協會,山中貞雄即主要發起人之一。他在這個機緣中,結識了溝口健二、內田吐夢和伊丹萬作等電影知己。

歷史劇影片與戰爭電影的界限

在革新歷史劇影片方面,必須提及伊丹萬作這號人物。他的電影成就與山中貞雄並駕齊驅。他比山中貞雄年長九歲,其作品具有比山中更高的風格,表現出一種苦澀而幻滅的色彩。他除了拍攝影片之外,還寫了許多很好的散文和隨筆,不能簡單以什麼主義來概括他的思想。在此之前,他已經完成多部作品,1936年,他執導《赤西蠣太》(日活與片岡千惠藏製作社合拍)電影,獲得普遍的好評。這部作品是他根據小說之神----志賀直哉(1883-1971)的短篇小說改編,他一反過去的表現手法,在描寫原田甲斐的場面時,讓主角完全以歌舞伎的形式來表演,以這種不調和的對比來突顯諷剌幽默的效果。

1937年,伊丹萬作迎來了一個奇異猶新的機遇。德國導演阿諾德,范克博士來到日本攝製日德合作影片《新土》,伊丹萬作協助攝製日語版並參與編劇和導演。一開始,這部電影的片名就帶有強烈的政治意涵,所謂的「新土」是指日本占領中國東北的新領土。故事的主角輝雄是留學德國的日本知識青年,他在赴德之前父母已為他安排婚約,不過,他竟然帶著德國籍的記者女友回來。女方家長熱情歡迎他的返國,但深受西方文化影響的他,對於未婚妻沒有半點愛意,甚至想解除婚約打破種許婚的舊傳統,而其德國女友卻指責輝雄的做法不盡人情,輝雄的未婚妻光子因此悲傷欲絕,拿著婚紗禮服往淺間山縱身一躍。

《新土》拍攝完成後,擔任國民教育與宣傳部部長的約瑟夫.戈培爾親自審查,最終才批准在德國公開放映,並在報紙上大肆宣揚。諷刺的是,戈培爾在日記中,對這部電影既高度評價:「透過這部電影有助於理解日本人的生活與思考方式,」另一方面,他抱怨「該影片冗長無聊到了極點。」在左派電影評論家看來,這部電影充斥著納粹黨歧視有色人種的偏見。相反地,中國的愛國者們又是如何看待這部電影?當時,《新土》於1937年在上海乍浦路東和劇場上映,不但得到上海租界的融通,日本方面還派出陸戰隊加以保護。然而,這舉動更加催化中國人的反日情緒。6月9日,電影和戲劇人界士歐陽予倩等370餘人發表了抗議書,6月27日,文藝界人士茅盾、周揚、夏衍等140餘人發表宣言抗議,在這種聲討和抗議下,該片不得不停止放映。

作為戰爭宣傳的電影統制

談到電影作為戰爭宣傳的工具,我們有必要回顧一下日本電影發展史。最初,儘管是無聲電影的時代,它依然以娛樂形態走進大眾的生活中,增添民眾的趣味。只不過,它的發展並非一直順風順水,不會受到阻礙。正如上述,一旦進入戰時體制,它的屬性和功能就會改變,在當局的強力統制下,擔負起宣傳戰爭的任務,而且統制範圍擴及媒體雜誌。

1936年4月,《日本電影》雜誌創刊,該協會明確表明宗旨:「本電影協會為了改進和發展我國電影事業,即使出現健康的娛樂電影,使電影對充實與提高國民生活,維持和革新社的風化做出貢獻,並進而使電影實現大日本帝國的國策。毋庸置言,一朝有事之際,即使是在平時,電影也要在政治和外交上充分發揮它所特有的宣傳教育作用,用以收電影報國之效,因此創刊《日本電影》,作為本會的機關刊物。作家菊池寬所寫的發刊詞:大日本電影協會的工作,是以群眾為對象。因此,無論如此必須擁有強有力的宣傳機器。……現在創辦的《日本電影》雜誌,就是為了使它成為本協會的宣傳機器。」

這段話可視為電影國策的開場白。在該刊10月號上,被稱為「革新官僚」的內務省警保局事務官館林三喜男說明了國家與行政部門的立場。諸如「由於電影具有流通性、社會影響的重要性,以及根據警察的中央集權性質,必須規定由中央執行的審查制度。」最後,館林再次強調,「然而,國家對電影的措施僅靠這個是絕對不夠的。應該插手而沒有插手、應該耕耘而沒耕耘的這塊廣闊的園地,不是還處於未開闢和放任自流的狀態,而正在等待和盼望國家來拓荒嗎?國家對電影的行政管的第三階段,就是這種狀況下到來的。從消極的審查至上走向積極的電影扶植主義,從單純地取締電影走向綜合地利用電影。或者更具體地說,就是確立電影國政策,因為時代正在使電影領導發生變化」。

換句話說,無論從政府的戰爭宣傳需要,或抑思想方面的統制,在此時期日本電影幾乎配合政策走向,它們都要納進這個主旋律被動員起來。館林喜三郎為了制定《電影法》(1938),更是率先士卒,熾烈而高調宣傳,「現在,應該從開國以來,始終不變的國體精神去尋找我們自己的指導原理,以此為中心,將目前我國存在的形形色色的指導原理統一起來。總之,因為電影具有巨大威力,為了加強國民思想的團結,所以必須作為國家思想政策一部分使它處於動員工作的最前線上,積極地發揮其動員作用。但鑑於我國電影事業和影片內容的具體情況,這種動員又必須採取由國家加以統制的形式。」就此而言,見微知著的電影人比任何人更能讀懂《電影法》震懾的威力。這或許亦能說明,為什麼日中戰爭爆發之後,電影公司開始投入「事變電影」的拍攝,譬如,《海軍轟炸隊》、《軍國搖籃曲》、《後方的赤誠》、《夢中的鋼盔》、《向支那怒吼》、《拂曉的陸戰隊》等等,畢竟,在狂熱的戰爭時期,政治正確絕對比電影藝術有保障,而且更能獲得人身安全。

日中戰爭與青年導演之死

回到上述的話題。與伊丹萬作相比,戰爭的魔手似乎更想纏繞山中貞雄。1937年7月,山中貞雄拍攝《人情紙風船》(世態炎涼)期間,爆發了日中戰爭。他擔心自己和同事可能應征入伍,果不其然,同年8月25日,《人情紙風船》在攝影所試映結束後,他和同事們站在草坪上閒聊,就接到了徵兵召集令。根據在場的岸松雄表示,他拿著召集令的時候,另一隻手顫抖到無法點燃香煙。

隔天,山中到小津安二郎家裡舉杯辭別,但他一直愁眉不展沉默以對,小津安二郎為他打氣講起笑話,他依然沒有談話的興致。8月27日,在平安神宮舉行出征餞別會,8月31日進入第16師團步兵第9連隊,被編入補充部隊第3中隊。十天後,小津安二郎也接到了召集令,他比山中更早奔赴到中國的戰場。10月8日,山中在前進座團員的歡送下,從神戶港乘坐運輸船,於10月17日抵達中國的大沽。在那之後,山中又編入第3小隊,負責援護彈藥的運送。他們的戰鬥部隊在崎嶇難行的道路跋涉,經由常熟、無錫、常州、金壇、句容,12月9日抵達南京城外的紫金山,為了向山頂衝鋒站在了最前線。12月15日,日軍攻陷了南京,他所屬的第3小隊駐紮句容,在那裡迎接新年的到來。

舊友來訪。1938年1月12日,小津安二郎來找山中。他們會面時間僅三十分鐘,但暢談了許多。在中國的戰場上,他們曾經致信日本電影協會報平安:「我們在南京見面,很高興彼此平安無事——小津安二郎」、「我正處於『戰爭』狀態中,而且惡運亨通,至今尚在——山中貞雄」。最後,他們二人握手道別說,下次,我們在東京見面了。沒想到,這竟是他們最後一次見面。3月至4月,山中參加了河北裁定作戰和占領地的整頓,其後晉升為下士。4月18日,他在題為《從軍記》的筆記本中,預先寫下了遺書:

○陸軍歩兵伍長としてはこれ男子の本懐、申し置く事ナシ。

○日本映画監督協会の一員として一言。「人情紙風船」が山中貞雄の遺作ではチトサビシイ。負け惜しみに非ず。

○保険の金はそっくり井上金太郎氏にお渡しする事。

○井上さんにはとことん迄御世話をかけて済まんと思います。

○僕のもろもろの借金を(P・C・Lからなるせからの払ッて下さい。)

多分足りません。そこ、うまく胡麻化しといて戴きます。

○万一余りましたら、協会と前進座で分けて下さい。

○最後に、先輩友人諸氏に一言。よい映画をこさえて下さい。

以上。 昭和十三年四月十八日

看得出來,這幾則「遺言」正是山中貞雄的肺腑之言,對於朋友(前進座劇團)有情有義雪中送炭,對於電影同業寄予期待,直到最後一刻,仍然展現著電影人的生命姿態。就在山中寫下遺書不久,6月12日,發生了(南京國民政府利用黃河伏汛期間,策略性毀堤以阻止大日本帝國陸軍沿黃河西進的)「花園口決堤事件」,濁黃的河水泛濫河南省大部分地區,山中將近一個月,只穿一條兜襠布,在洪澇之地進行戰鬥。

在此期間,他因為飲用濁水導致急性腸胃炎,先後被送進開封市內的第16軍團第2野戰醫院救治,但病況始終未見起色。8月15日,他寫給井上金太郎的信中提及,自己「腹瀉嚴重」,到了9月2日,他轉入第28班病患療養所,因胃口差營養不良,身體變得更加孱弱。三天後,他的病況稍為穩定,9月17日,早晨6點半左右突然惡化,7點宣告死亡,享年28歲。來自京都的青年電影導演山中貞雄,病死在中國荒涼的土地上,如果他還有什麼遺憾的話,那就是他未能平安返回日本,與他敬佩的前輩小津安二郎在東京相見了。

悼念與回憶的重量

山中貞雄死後,1938年10月4日,其所屬的部隊發出了這則死訊,同時代的電影人都為此感到震驚悲慟,當時,駐紮在河南省信陽市的小津安二郎同樣不敢置信。11月15日,東京的淨土宗增上寺以及位於九段下的軍人會館為山中貞雄舉行了追悼與哀思。12月23日,山中貞雄的遺骨送回京都,但白木箱裡的骨灰罈,並沒有存放骨灰,電影評論家千葉伸夫推測,山中的骨灰很可能埋在河南省開封市內。

與山中貞雄交情甚篤的伊丹萬作,10月18日,寫了一篇追悼文章,發表在11月號《劇本》(臨時增刊)上。該文勾勒出山中貞雄很人性一面,「平安神宮的廣場很熱。我們脫下帽子各自拿著紙旗列隊站立著。豔陽照耀下,我們襯衫底下都被汗水浸濕了。前面稍為高突的拜殿上,有一支小型樂隊,他們按照儀式程序演奏。我仔細一看,樂隊成員裡都是我所認識的,有幾個是電影配音員。不久後,神官舉行了儀式。接著,形式上大家齊唱「君之代」,三呼萬歲,這時候,出征軍人山中貞雄看似英姿颯爽站立著,依舊難掩強作堅強的情狀,佯裝聆聽神官內寂滅為樂的鐘聲。在那以後,他們分別坐上卡車和汽車,在熱烈的歡呼聲下,被載往○○連隊的附近。

入營後,過了數日可會見士兵,我和太太帶著千人針(在一塊布上打一千個紅線結,贈給出征士兵的東西)面訪。由於會客進出人數眾多,下士官室擁擠混雜,山中自己也看似忙於接待,我們待了片刻即回去了。不過,這天山中很有精神。其後,他大概適應了軍中生活,接受了自己作為一名士兵的坦然,感受到逐漸放寬的自由。

那天會客後,我再也沒看過山中。不過,我暗自認為(在不久的將來,我們一定會再次見面)。但事與願違,山中卻死了。我記得我和山中初識於《都新聞》主辦的茶話上。那時候,正值山中推出系列的傑作,我糊塗不曉得山中的英才聲名,只知道,寬壽郎製作所裡有個很厲害的山中導演,後來慢慢得知他的大名。我看過他執導的多部電影,其拍攝的手法出色而流暢,使人百看不厭,善於挖掘庶民的善良本性……。總之,像他這樣有才華的人,出生在過渡期,以畸形方式發揮其才能,說是悲劇的確是悲劇,而我們同時代人正好不期而遇,得以見識和思考他才氣煥發的系列作品。只是,一切都結束了。此時,我彷彿聽見山中摸著下巴說,『真不好意思,別再提我在娑婆世界的事了。』或許,拙文對於死者有不敬之處,但即使我寫得辭不達意亦要表達對於山中的懷念。」

撰文追悼山中貞雄的伊丹萬作,儘管不像山中那樣英年早逝,亦不算是長命之人。1942年,因戰爭時期的緣故,日活併入大映,伊丹萬作成為大映製作所的導演。同年,小說家山本有三的《不惜身命》完稿,大映計劃將之拍成電影,但劇本未通過情報局的事前審查被駁回。1943年11月,到山口縣屋代島,一邊養病一邊從事劇作創作。1944年,他執筆劇本《牽著手的孩子們》,翌年,他編寫《東海道徒步旅行記》,大映預定於1946年正月放映,但沒能通過聯合軍總司令部民間情報教育局(CEI)的審查,不得公開上映。同年,他撰文〈戰爭責任的問題〉發表在《電影春秋》8月號上,某種程度上,比較明確表達了他的政治立場。

事實上,這時他的病況嚴重,6月仍然拚命構思田中正造(為足尾銅山礦毒公害請命的政治家的生涯,最後沒有撐過這個死關,9月21日,在伊藤大輔和妻子的照護下安然離世。伊丹萬作沒有收徒傳授編劇,橋本忍在他底下打工,實質上算是他的徒弟,後來成名的導演市川崑都曾受過他的啟蒙。1961年11月15日,筑摩書房出版《伊丹萬作全集》(全3冊),由志賀直哉、伊藤大輔、北川冬彥、中野重治等文化人士監修。如〈煙火〉、〈天下太平記〉〈國士無雙〉、〈赤西蠣太〉、〈不守法的阿松的一生〉等著名劇本,全收錄這套全集裡。如果說,電影畫面是用來呈現人生中的悲歡離合,那麼劇本就是它們的骨肉和靈魂,而且是必要的存有。