輔大法學士、台灣大學法學碩士、 北京大學哲學博士。曾任天津南開大學傳播系副教授、台灣清華大學人文社會學院兼任助理教授,現為文化評論者、政治大學傳播學院兼任助理教授。

二000年,帶著觀察者的好奇進入中國現場,在北京生活十二年,中國觀察作品包括《拆哪,我在這樣的中國》(二0一一,獲第三十六屆金鼎獎)、《中國課》(二0一二,獲選《亞洲週刊》該年度十大好書)、《拆哪,中國的大片時代》(入選二0一八年德國法蘭克福書展台灣館選書)。

近年來,家族故事的出版蔚為盛事。以個人生平為主軸,透過生動的生活史,讓人走入歷史現場,也在字裡行間帶出鮮少被注意的歷史細節。

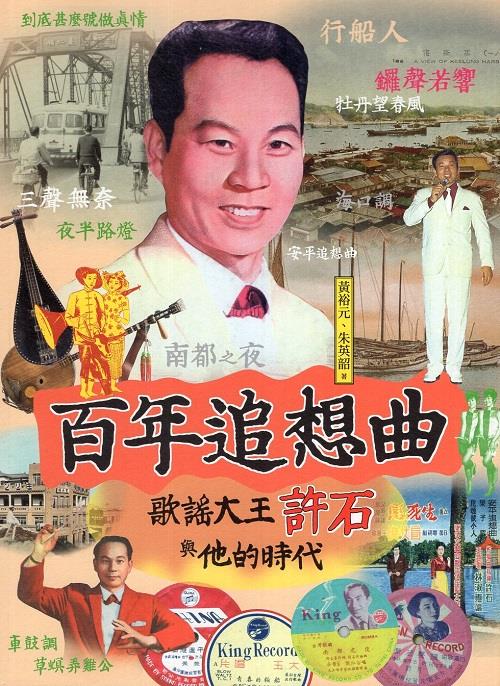

2015年出版的《五線譜上的許石》與2019年的《西螺大橋:我的父親李應鏜》,兩部作品的作者徐朝欽與李雅容是許石與李應鏜的子女,他們以對父親的紀念寫下傳記,並讓後繼研究者得以就歷史文本進行研究。兩本看似不相干的家族敘事作品,故事主角的作品與成就,恰好與冷戰時期香港明星葛蘭1959年的電影《空中小姐》有所交疊。

《空中小姐》帶來台灣與異國風情

一部香港電影,為何會與台灣產生關聯?

二戰之後,世界局勢入冷戰的狀態,台灣加入美國的陣營,並以「自由中國」自居,與對岸的「共產中國」相抗衡。為了表示海外人士也心向自由中國,增加自身的正當性,台灣積極拉攏香港自由影人。拉攏的具體方式是透過政策的優惠讓香港電影得以進入台灣上映,不過,這種優惠是有條件的,1957年「港九電影戲劇總會」成立,這個單位就在確立那些藝人是「身家清白」,沒有「附匪」行為的自由影人,只有自由影人主演的電影才能在台灣上映。此外,自由影人來台灣也有特定的行程,例如為蔣介石祝壽、參加雙十國慶晚會或是勞軍等。

1950年代中期,在邵氏與電懋兩家電影公司的白熱化競爭之下,引領香港電影的國語電影時代。邵氏與電懋兩家公司,都是從東南亞轉回香港,邵氏的卲逸夫1920年代就在東南亞經營電影業,電懋的陸運濤也是如此,戰後的排華風潮,讓他們到香港打造自己的電影王國。當時兩家電影公司不約而同投下巨資建設現代化的片廠,對這兩家公司來說,中國處於封閉狀態,台灣則祭出優惠政策,台灣於是成為香港電影主要的海外市場,也因此量身訂做拍攝國語電影。香港電影對台灣影響甚大,當時台灣除了興盛當中的台語電影之外,國語電影尚未完全起步,1960年代台北的十大賣座電影排行當中,每年香港電影總佔一半以上。

電懋出品的《空中小姐》,主角是葛蘭。1933年出生的她,20歲演出生第一部作品,1957年的《曼波女郎》當中的載歌載舞,讓她一躍為巨星,值得一提的是,戰後香港電影當中,不乏延續1920、30年代上海電影當中,藉苦情的歌女形象表述顛沛流離或底層苦境的作品,但《曼波女郎》裡的葛蘭,跳的是當時全球流行的曼波,唱的也不是歌女苦情的曲調,可以說,在葛蘭身上看到一種戰後香港摩登的特質。《空中小姐》一如《曼波女郎》,葛蘭繼續演繹轉型社會中的時髦角色,空姐正是戰後新興的職業。電影裡除了介紹空姐職業的甘苦之外,也巧妙地將台北、曼谷、新加坡的地景置入,事實上,這些置入的場景,也都是香港電影主要的海外市場。

放在1950、60年代的脈絡來看,《空中小姐》也非常特別。為了迎合台灣所需的政治正確,香港電影或者拍攝以抗日為題材的作品,例如《藍與黑》、《星星月亮太陽》等、也或者拍攝《梁山泊與祝英台》之類的中國戲曲電影,這些在台灣的賣座電影當中,大銀幕上都看不到一點香港的實景,《空中小姐》是少數例外,不僅如此,還可看到曼谷與新加坡風光,猶如帶著觀眾觀光。

戰後初期的大型現代化建設—西螺大橋

電影中,葛蘭所飾演的角色因空姐工作之故隨飛機來到台灣,也因此,影像當中出現1950年代末期的台北,其中,總統府、圓山飯店等地景出現在大銀幕裡。

《空中小姐》當中葛蘭依舊載歌載舞,台灣的部份她演唱了〈台灣小調〉,歌詞如下:「我愛臺灣同胞啊,唱個臺灣調海岸線長山又高,處處港口多炫耀。四通八達有公路,南北是鐵道,太平洋上最前哨,臺灣稱寶島。四季豐收蓬萊島,農村多歡笑,白糖茶葉買賣好,家家戶戶吃得飽。鳳梨西瓜和香蕉,特產數不了,不管長住和初到,同聲齊誇耀。阿里山峰入雲霄,西螺建大橋,烏來瀑布十丈高,碧潭水上有情調。這也妙來那也好,什麼最可驕,還是人情濃如膠,大家心一條」。

按鄭培凱教授2017年在《聯合報》發表的〈曼波女郎葛蘭〉文章所述,當時收音機不斷播放〈台灣小調〉,可以說當時最流行的歌曲。作詞者易文,是因戰爭之故從中國到香港發展的導演,他也經常為電影中的歌曲填詞。《台灣小調》的歌詞,相當符合冷戰時期台灣政府所欲展現的物產豐盛外加現代化建設的「寶島」形象。

這首歌的歌詞與曲調都有值得討論的地方。從歌詞來看,所提及的台灣元素多是農產、物產與自然景色,現代化的元素就是鐵道與西螺大橋。當時的鐵道,基本上仍是日治時期留下的基礎,戰後現代化的工程就屬西螺大橋。《西螺大橋:我的父親李應鏜》一書,是李雅容在65歲時開始追索西螺地方史與父親一生的心血之作。

1953年西螺大橋落成時,是世界第二大橋,為了一睹這座先進的大橋,8萬遊客湧入當時只有3萬7千人的西螺。這個盛況的背後,是來自跨時代與跨國的力量,其間,也有個人的夢想與堅持。1933年還在同志社大學就讀的23歲青年李應鏜與彰化書香門第出身的陳勸結為連理。結婚當日,六台汽車從西螺到彰化迎親,婚禮結束後,汽車載著賓客開回彰化途中,因不熟地形,陷入沙洲水窪,此刻水越激越多,危急時刻,幸好新郎一方帶人用牛車將汽車脫出。也是此刻,李應鏜開始有大橋之夢。

1930年代後期,台灣總督府開始架橋工程,不過,後來因為戰爭,最終未能完成。戰後,李應鏜歷任台南縣參議員、西螺鎮鎮長等職務,他為西螺大橋的催生不遺餘力。最終,西螺大橋在政府經費、美援的資助下,外加美國帶來的菲律賓技工、日治時期訓練出來的台灣工人等眾多力量下,完成戰後初期或許是最大規模的現代化建設。

許石音樂的流轉

〈台灣小調〉的曲調,台灣人一聽就有熟悉感。這是許石膾炙人口的〈南都之夜〉,歌詞開頭的「我愛我的妹妹啊,害阮空悲哀…」幾乎是人盡皆知。

1919出生的許石,1936年17歲時便赴日本歌謠學院,在半工半讀的艱辛狀況下接受音樂訓練,畢業後也在日本的劇座、歌舞團擔任歌手。1946年因為母親病危才回到台灣,而後,一方面從事創作與表演,另一方面也在台灣各地採集鄉土歌曲。按《五線譜上的許石》一書的說法,1946年許石回台之後,在台南士紳許丙丁的資助下,成立巡迴表演團體,也啟動第一次的環島演唱會,這一次的演唱會當中,最受歡迎的歌曲就是〈南都之夜〉,這首是由鄭志峰填詞。

值得注意的是,〈南都之夜〉之前還有另外一個版本—〈新台灣建設歌〉。也在《五線譜上的許石》當中,劉國煒的紀念文章〈憶!做唱片教唱歌的許石先生〉提到,許石之子許朝親整理父親相關文物時,台語歌王文夏特意詢問〈南都之夜〉最早的手稿是否仍存在?因為〈南都之夜〉的前身是〈新台灣建設歌〉。近年來的口述歷史確實讓很多細節得以重建,〈新台灣建設歌〉雖然早已為人所遺忘,不過,還是有見證者。林沖,是歌、舞、劇都受過專業訓練的藝人,而且從台灣到香港、日本發展,也都創下燦爛的演藝生涯。在他今年出版的口述作品《我的鑽石人生:林沖回憶錄》當中,就提到戰後台南日治時期的電影館宮古座為政府接收,易名延平戲院,在那裡,剛從日本回來的許石就在舉行發表會,同是台南人的林沖,跟著大人前去聆聽,其中,有一首歌就是〈新台灣建設歌〉,而且是台上教唱,台上台下一起唱。

這個場景,頗有音樂課的味道。不過,〈新台灣建設歌〉的歌詞到底是什麼?在國立台灣歷史博物館的「台灣音聲100年」的資料庫當中,可以搜尋到薛光華所做的詞,並由台語歌手謝銘祐根據原譜演唱。基本上,〈新台灣建設歌〉跟〈台灣小調〉有些類似,都是歌頌台灣的物產與風光,不過,〈新台灣建設歌〉當中的「衣食本無憂,見如今米珠薪桂,生活竟難求」可以看到戰後初期物價波動等不安的社會心理。

依時序來說,從〈新台灣建設歌〉、〈南都之夜〉再到〈台灣小調〉,許石所做的曲或許因為容易哼唱,作詞者都喜愛為這首曲填詞。附帶一提的是,〈南都之夜〉的曲在1970年代初期,也被填詞為粵語歌曲〈舊歡如夢〉,由香港身兼配音員、歌手乃至導演等多重身份的藝人譚炳文演唱,一時間成為流行歌曲。20多年後,1992年的香港電影《92黑玫瑰對黑玫瑰》,旨在戲仿1960年代陳寶珠主演的「黑玫瑰」系列,電影中充滿各種懷舊的片段,也包括梁家輝所唱的〈舊歡如夢〉,由於《92黑玫瑰對黑玫瑰》隔年獲得香港金像獎多像提名與獲獎,這首老歌也在懷舊的氣氛當中重新被提起。

從台灣到香港,從戰後初期到1990年代,都可以聽到許石所做的曲,這就是許石音樂的魅力!