輔大法學士、台灣大學法學碩士、 北京大學哲學博士。曾任天津南開大學傳播系副教授、台灣清華大學人文社會學院兼任助理教授,現為文化評論者、政治大學傳播學院兼任助理教授。

二000年,帶著觀察者的好奇進入中國現場,在北京生活十二年,中國觀察作品包括《拆哪,我在這樣的中國》(二0一一,獲第三十六屆金鼎獎)、《中國課》(二0一二,獲選《亞洲週刊》該年度十大好書)、《拆哪,中國的大片時代》(入選二0一八年德國法蘭克福書展台灣館選書)。

往前閱讀:【日治時期電影史漫談】文學裡的電影(上)

寫下暢銷紀錄的《可愛的仇人》

在《命運難違》之後,1935年阿Q之弟(徐坤泉)的《可愛的仇人》於《台灣新民報》學藝欄連載160回,引起極大迴響,1936年單行本出版,在日治時期便達三版,銷售量更是刷新讀書市場的1萬冊。依1936年擔任《台灣新文學》主編的王詩琅說法,徐坤泉小說走紅的盛況,是「一時家傳戶誦,雖人力車伕,旅社女傭,也讀這些作品」。徐坤泉在《可愛的仇人》一書的序言當中就提到:「真的,在台灣這樣的環境,要寫成一篇能被認為「大眾化」的小說,是難上加難的事,…所以這部《可愛的仇人》,是以不文、不語、不白的字句造成的,其目的在於能普遍讀者諸君」。 這部小說的結構約略可分為三個部分:首先是上一代的愛情悲劇,原本青梅竹馬雙方互有愛意的一對男女,因家庭阻擾未能成婚,兩人走向截然不同的命運。男主角志中,因為妻子的臥病將亡從海外回到台灣;而女主角秋琴,則因所嫁非人,富家出身的丈夫不但坐吃山空,而且因性病過世,留下貧窮的孤兒寡母。在走投無路之際,秋琴家裡卻意外不定期地出現資助。事實上,這是在海外經營事業成功的志中暗中的幫忙。在此資助之下,秋琴之子阿國得以繼續升學,並與志中之子萍兒結為同窗莫逆之交。

這部小說的結構約略可分為三個部分:首先是上一代的愛情悲劇,原本青梅竹馬雙方互有愛意的一對男女,因家庭阻擾未能成婚,兩人走向截然不同的命運。男主角志中,因為妻子的臥病將亡從海外回到台灣;而女主角秋琴,則因所嫁非人,富家出身的丈夫不但坐吃山空,而且因性病過世,留下貧窮的孤兒寡母。在走投無路之際,秋琴家裡卻意外不定期地出現資助。事實上,這是在海外經營事業成功的志中暗中的幫忙。在此資助之下,秋琴之子阿國得以繼續升學,並與志中之子萍兒結為同窗莫逆之交。

此後,阿國與富家女慧英相戀,慧英突破家庭反對,與阿國結為連理。志中之子萍兒,與秋琴之女麗茹相戀,在志中的資助之下,定下婚約的兩人雙雙赴東京求學。然而,其間,萍兒另與日本女性君子相戀,君子並懷有身孕。歷經此波折,萍兒在向麗茹懺悔之後兩人重修舊好,不過,君子卻在生下萍太郎之後過世。

這樣一部針對大眾寫作的小說當中,電影依舊是作為穿插描寫男女之情的橋段,不過,在策略上阿Q之弟所採取的是不獨鍾上海電影或是日本電影,而是日本元素與中國元素同時置入。小說裡所提到的日本電影是《金色夜叉》,這部明治末期尾崎紅葉所寫的經典小說,主軸就是熱戀中的男女主角間貫一與阿宮,阿宮為錢嫁給資本家富山唯繼,自認因金錢失去愛情的間貫一痛下決心報復,成為放高利貸的魔鬼故事,小說名之為金色夜叉就是此意。這部經典小說有多個翻拍版本,比較接近《可愛的仇人》連載的應是1932年田中絹代所主演松竹出品的版本,這個版本在同年的第二世界館有放映紀錄。

《金色夜叉》的經典場景就是間貫一與阿宮在熱海的決裂,這個場景也為《可愛的仇人》所挪用,作為勾勒男女愛情之用。至於中國電影,則是阮玲玉所主演的第一部作品《掛名夫妻》,同樣也作為鋪陳男女愛情之用。

《可愛的仇人》是一個值得深入探討的小說文本,除了這部小說是日治時期最為暢銷的小說之外,這部作品也積極以《風月報》為平台推動搬上大銀幕。《風月報》1937年9月號,刊登一則啟事:為求大規模經營,營業部邀請詹天馬與徐坤泉等五人合資經營,這兩人在彼時台灣大眾文化領域各有一片天。半年之後,《風月報》1938年2月號更發出公告,徐坤泉擔任主筆,詹天馬則擔任監查委員。

也在這一期當中,徐坤泉在「來信照答」回答讀者來信的單元裡,提到《可愛的仇人》將拍成電影的消息,而且已組成大成映畫公司,希望與日本的大電影公司合作。接下來幾期,都可以看到電影化的進度,例如1938年4月號就刊登徵求主題歌的消息,入選一名獎金30圓、5月號更是刊登廣告,告知讀者《可愛的仇人》的日文版將由張文環翻譯。

有趣的是,《風月報》走的是不涉政治甚至有些風花雪月的路線,但張文環在日本留學期間就因參與到左翼文學之故遭到逮捕,此外,他也是由幾位留日學生所創辦的日文文學雜誌《福爾摩莎》(フォルモサ)的成員,張文環的文學風格與《風月報》明顯不同,為何他會接手翻譯《可愛的仇人》?他的翻譯與原著又有多大差異?

就張文環的人生軌跡來看,他1927年開始在日本留學共計11年,1938年回到台灣,可能就在回到故鄉,生活需要重新開展之際,接受這樣的翻譯工作,更何況1935年張文環已憑著〈父親的容顏〉(父の顔)入選《中央公論》小說徵文選外佳作,應該是《風月報》有求於張文環,事實上,他也在《風月報》當了三個月的日文欄主筆。張文環所翻譯的《可愛的仇人》也是一個有趣的文本,按日本學者野信幸〈關於張文環所翻譯的《可愛的仇人》〉(張文環の「可愛の仇人」について)所述,張文環其實做了不少的更動,有些是小說進行的節奏,有的則是融入張文環自己的看法,這一塊也是最有趣的。

其中,阿Q之弟筆下的秋琴,刻意賦予她悲情女性的色彩,這是大眾小說的張力,但在張文環那裡,則賦予她新女性的堅毅色彩。更有趣的是,《可愛的仇人》裡的君子是日本女性,資本家之女,高等女學校畢業,有一定的知識教養,然而,父親東南亞的產業因排日運動倒閉,君子淪為舞女。張文環那裡,則把君子改為朝鮮人,此舉的目的在於標示同為殖民地下的台灣人與朝鮮人有所交流互動。除此之外,《可愛的仇人》當中有一部分是描寫東京的現代都會景況,在日本待了11年的張文環則加入了不少自己的觀察。

日本女性的角色進入台灣大眾文化

《可愛的仇人》當中加入日本女性君子的角色非常有趣,這是台灣大眾小說當中少有的處理,同是連載小說,《命運難違》裡所描述的是上流台灣人家庭的生活世界,日本人在小說中所出現的部分不多。

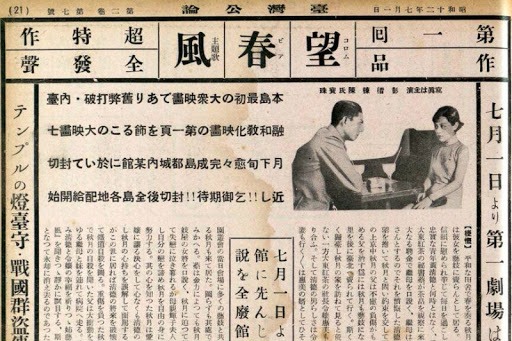

不過,《可愛的仇人》卻出現日本女性角色,有趣的是,《可愛的仇人》電影化最終不了了之,但1937年台灣人所拍攝的第一部有聲電影《望春風》卻在台灣人觀眾之間颳起旋風。《望春風》與《可愛的仇人》同樣掌握了大眾的心裡成為人氣作品,《望春風》是1933年由鄧雨賢作曲、李臨秋填詞,由古倫美亞所發行的暢銷流行歌曲。1935年豪華的第一劇場開張,這是由大稻埕茶商陳天來所投資的,而後吳錫洋1937年成立「台灣第一電影製作所」,其申請宗旨與徐坤泉在《可愛的仇人》序言所說相互呼應:

以往我們在台灣拍攝初一些關於本島之風俗習慣人情等之電影。那些都

是受不熟悉本島之內地諸製作所託的成果。…所以從今以後我們希望

原作、導演、演員、攝影等均仰賴本島自己全力以赴,努力描繪與我們

生息相關的台灣,以充實內外電影之不足。

第一電影製片所便以風春風的歌謠為底拍攝同名電影。《望春風》的導演雖是日人安藤太郎,不過,故事梗概卻是相當台灣本土的故事。在農村成長的主人翁清德,與故事女主角之一的秋月情投意合,欲結伴終生。不過,視財命的秋月繼母,從中阻饒。清德於是負笈東瀛求學。

不過,此時的秋月,因父親遭逢不側,精神異常,於是住院療養。龐大的醫藥費使得秋月只好到台北當藝妓謀生。清德回台之後,任職大東會社。大東會社十五週年慶的園遊會,藝妓也在邀請之列。此時,清德與秋月相逢。不過,此時的清德已深獲大東會社社長的青睞,有意將其女惠美與之結連理。惠美在得知清德與秋月的舊情之後,臥病在床,而其母輝子夫人則勸惠美:我日本女性之精神,不該奪人所愛,應有成人之美。

不過,秋月為了清德的前途,絕意離開清德。清德不解,大嘆女性無情。某月夜慘澹之際,秋月臥軌自殺未果,病床中的秋月,仍希望清德與惠美結為夫婦。故事的結尾則在清德與惠美的結合當中,悠然唱起<望春風>;而病床中終告人世的秋月也加入這首歌的吟唱。

該部電影在上映之後,迅速引起轟動,如同當時署名C.K.B的作者在1938年2月號的《台灣婦人界》指出:「三等座席賣30錢對大稻埕之戲院而言,可說不算便宜的入場券。然而上映首日觀賞的人數幾乎把永樂座擠破,可見台灣電影是多麼受到期待。」儘管C.K.B對《望春風》所引起的熱潮有正面的評價,然而,在台灣從事演劇的中山侑則以志馬陸平的筆名在1938年2月1日的《台灣時報》痛批,這是一部頭腦清楚的人瞧不起的爛電影,之所以引起熱潮,在於這部電影是以台灣人的生活為舞台背景。

《可愛的仇人》與《望春風》兩個1930年代中後期出現的大眾文化文本非常有趣,故事中的角色開始出現赴日求學者,故事的張力也包括貧富與城鄉差距。此外,更大的張力是日本女性的角色進入到文本當中。《可愛的仇人》當中是日本女性君子最終過世,《望春風》則是台日兩位女性都秉持成人之美之心,最後秋月甚至自殺以求清德與惠美的結合。在這兩部大眾文化文本當中,可以看到女性無論日本或台灣,同樣有著犧牲自我成全他人的特質,這與1930年代中期,日本已經開始進入戰爭動員時期的時代氣氛有直接關係。

電影作為內心幽微的表象

步入1940年代,是日本統治最後5年,也是弔詭的年代,此刻台灣已進入戰爭動員的狀態,但另一方面,卻也是現代化的極致,文學中的電影,用來表達更為複雜的城市想像或知識份子形象乃至內心的掙扎。

作家蔚然(陳蔚然)1941年刊載於《風月報》的上下兩篇短篇小說〈他的勝利〉,可說是極富都會現代感的推理小說。小說內容是擔任律師的男主角,在電影館觀影之際,看到一位面熟的女性。她是報紙上的新聞人物,因為丈夫在家中被殺害,警方查無外人介入的可能,因此將這位女性視為嫌疑犯。律師男主角對這件兇殺案極感興趣,邀請女主角每天到不同的電影館,一開始的目的是在電影館幽暗的角落裡透過對話了解案情,而後則是策略性的。

了解案情之後,律師確認女性應是清白,為了找出真兇,他仍邀情女主角每天到電影館,同時放消息給媒體─年輕的未亡人出入電影館吸引大家的關注。此舉在引蛇出洞,犯人注意到這條新聞一定會前去調查和她一起看電影的人,誰打探律師的消息誰就是真兇,果不其然,就是用這樣的方式找出真兇,這也就是小說名稱「他的勝利」的來由。這篇小說特別之處在於透過電影館、報紙、電話、瓦斯溫暖器等現代都會元素架構出謎團。

也在這一年,已在1937年以〈植有木瓜樹的小鎮〉獲得《改造》年度小說的龍瑛宗,也發表了觸及電影的作品〈午前的懸崖〉。龍瑛宗的小說裡不時出現書名來推砌知識份子形象。他的經典之作〈植有木瓜樹的小鎮〉當中,描述的是小鎮知識分子的苦悶,「這小鎮的空氣很可怕。好像腐爛的水果。青年們徬徨於絕望的泥沼中」是其中的名句。

為了勾勒知識分子的形象,小說裡以恩格斯的《家族、私有財產與國家起源》、魯迅的《阿Q正傳》等推砌。〈午前的懸崖〉也是類似的手法。〈午前的懸崖〉透過一對情人殉情的現場,帶出兩個年輕知識分子的對話,一如〈植有木瓜樹的小鎮〉的作法,龍瑛宗使用了許多的作家與經典之作勾勒知識份子形象,〈午前的懸崖〉的主題是青春,其中也以法國電影《美麗的青春》(美しき青春)為例,指出法國年輕人青春的抑鬱:「你看過法國電影《美麗的青春》嗎?描寫的是醫科學生的生活。那種青春,一點也不美。是黯淡的青春。…法國真是個疲倦的國家。法國之所以戰敗,我相信一定是因為文化疲憊了」(引自引自鍾肇政,收錄於《龍瑛宗集》,前衛出版社,1994)。

「…那部《美麗的青春》還沒有看過,不過以前看過的法國電影,正如你剛所說的,給人一種疲憊的感覺」。《美麗的青春》是1936年的法國電影,1940年2月在新世界館與永樂座都有放映紀錄,在這段對話裡,再現的或許是龍瑛宗的觀影經驗。值得注意的是,這裡可以看到台灣知識分子對洋畫(西洋映畫)的喜愛,或者至少洋畫與其他文學經典有同等位置。

1941年是不少作家運用電影表述內心世界的年代,蔚然、龍瑛宗之外還有台南的作家郭水潭。他的短篇小說〈穿文官服的這一天〉當中,以「我」作為主角,開頭主角便在電影館裡看《告祖國》這部電影時,接到長官H打來的電話,告知破格升官,這個官位必須穿文官服上班。

對於主角我來說,有喜有憂,喜是能力受到肯定,穿上文官服也極為體面,但憂心之處卻多於喜,比如說自己帶著草莽氣,一旦穿上文官服能否服眾?更深層的則是《台灣文學》的雜誌裡,出現暗諷昔日夥伴已喪失理想當官的文字,事實上,郭水潭的這篇小說正發表在《台灣文學》。這篇小說應該是郭水潭本人的寫照,小說發表前他就被拔擢為台南州北門郡勸業課技手,這是必須穿官服上班的職位。

對於主角我來說,有喜有憂,喜是能力受到肯定,穿上文官服也極為體面,但憂心之處卻多於喜,比如說自己帶著草莽氣,一旦穿上文官服能否服眾?更深層的則是《台灣文學》的雜誌裡,出現暗諷昔日夥伴已喪失理想當官的文字,事實上,郭水潭的這篇小說正發表在《台灣文學》。這篇小說應該是郭水潭本人的寫照,小說發表前他就被拔擢為台南州北門郡勸業課技手,這是必須穿官服上班的職位。

值得注意的是,他巧妙地運用了《告祖國》(祖国に告ぐ)這部電影。這部電影1941年1月在台北新世界館有上映紀錄,很有可能不久之後在台南也有上映紀錄。《告祖國》的故事是第一次世界大戰之際,德國派出軍機偵查法國方面的狀況,不料,卻被法國擊落。主角德國軍人托曼在險境中生還,也幸運地遇到救他一命的老人與孫女德瑞莎。

接下來,托曼陷於矛盾掙扎當中,一方面,他因會法文甚至有法國名字德瑞莎以為他是法國人,不久,兩人相戀。另一方面,作為德國軍人,他又得等待機會設法逃離。這部電影的主題就是身在敵國無法說出的身分,這與小說主角在殖民體制下穿上文官服,為昔日文友所嘲諷,這種難言之隱,與《告祖國》身陷矛盾的托曼相仿。可以說,〈穿文官服的這一天〉開頭以《告祖國》為橋段,藏有深意,也有畫龍點睛的效果。

總而言之,換個角度從文學裡的電影來看作家們的電影想像,一方面可以看到電影這樣的新興媒介與時代之間的關聯,另一方面,也可以看到被忽略的作家與作品,例如涼的〈幻影的消滅〉、林越峰的〈到城市去〉、蔚然的〈他的勝利〉等。此外,我們也可以從電影內容來詮釋作家的意圖,例如郭水潭的〈穿文官服的這一天〉等。