輔大法學士、台灣大學法學碩士、 北京大學哲學博士。曾任天津南開大學傳播系副教授、台灣清華大學人文社會學院兼任助理教授,現為文化評論者、政治大學傳播學院兼任助理教授。

二000年,帶著觀察者的好奇進入中國現場,在北京生活十二年,中國觀察作品包括《拆哪,我在這樣的中國》(二0一一,獲第三十六屆金鼎獎)、《中國課》(二0一二,獲選《亞洲週刊》該年度十大好書)、《拆哪,中國的大片時代》(入選二0一八年德國法蘭克福書展台灣館選書)。

日本著作等身的社會學者吉見俊哉,對1930 年代的東亞城市有個精闢的看法:「無論東京或大阪、殖民地都市首爾或台北,作為都市空間裝置的媒介例如新聞、博覽會、百貨公司等都不斷地深耕並迅速地資本化」。

電影與電影館自然也是現代都市空間的一環,尤其是1930年代台灣的電影與唱片工業以電影宣傳曲孕育出流行音樂,廣播電台也將電影館裡的辯士請上電台解說電影。可以說,電影與電影館本身除了就是城市流行文化之外,也與不同的媒介連結,產生新的流行文化形式。如果說,電影代表著新興的媒介,那傳統的媒介文字如何表述電影?文學裡的電影幫助我們理解1930、1940年代的作家如何看待電影,例如作品所中運用的電影場景或名稱的寫作策略是什麼?

電影與電影館自然也是現代都市空間的一環,尤其是1930年代台灣的電影與唱片工業以電影宣傳曲孕育出流行音樂,廣播電台也將電影館裡的辯士請上電台解說電影。可以說,電影與電影館本身除了就是城市流行文化之外,也與不同的媒介連結,產生新的流行文化形式。如果說,電影代表著新興的媒介,那傳統的媒介文字如何表述電影?文學裡的電影幫助我們理解1930、1940年代的作家如何看待電影,例如作品所中運用的電影場景或名稱的寫作策略是什麼?

在文學作品裡找尋電影的足跡,也有繞道而行建構日治時期電影史的作用,日治時期電影不但所留下的寥寥可數,就連自傳或日記裡的觀影經驗也不是太豐富,透過文學裡的電影進行論述,也可說是另類電影史的書寫方式。尤其是台灣文學史經過多年的耕耘,漸漸也建立經典大家的系譜,如果換個角度從文學中的電影切入,除了可以看到作家們如何想像電影?也可以看到被忽略的作品。

電影作為表述城鄉問題的中介

1920年代台灣開始步入現代社會,但在現代與傳統的擺盪當中,仍殘存了封建社會的元素,也在現代都市形成的過程當中,城鄉之間的移動也開始出現,這些變成了文學中的電影的題材。

1929年24歲的彰化作家楊守愚在《台灣民報》發表了短篇小說〈生命的價值〉,作品當中描述了封建社會的一景:秋菊八歲時就因家裡貧窮被母親送到景祥舍家裡當小婢女,每天五點多起床開始繁重工作,要到晚上12點才能睡覺。某個深夜,景祥舍輸了麻將敗興而歸,他叫秋菊到大街上去買東西回來吃,突然被叫醒的秋菊睡眼惺忪精神不濟,在大街上不慎丟了主人給的銀角。為此,心情不好的主人把秋菊吊起來毒打一番。

小說中的電影,就從主人公我聽到秋菊被抽打的哀號聲而起,當主人公得知來龍去脈之後,「一霎間,腦海竟變成了一台活動影戲機,把想像的幻想,一幕幕的開映出來,甚而聯想到她的身世」。在這裡,電影代表著客觀中立默默記載社會底層被剝削悲劇命運的媒介。

1930年代是台灣文學作品開始大量湧現的璀璨年代,1932年創刊的《南音》,標榜通俗的「大眾文藝」,自第五期推出連載小說〈幻影的消滅〉,作者是真實身分不詳的涼,小說共連載六期,依內容來看是接近完成的作品。故事主題是前去台北發展的農村年輕人的懊悔錄,小說敘事跟戰後台語電影類型中前去台北發展失落而回的主題非常相似。

小說裡,主角常青決心離開農村坐火車到島都台北發展,作者的描述方式當中,充分顯現台灣混成語的特色,也就是台灣語文在漢語、台語與日語三者之間混合使用。作者描寫台北車站的情景,充分顯現這種混成語的特色:「島都的玄關,天堂、地獄的交界,『搭克施』(計程車)的暴動,『乘合車』(巴士)的跳樑,『人力車』的紛飛,徒步人的散亂,似乎浮沉在怒濤四濺的巨海裡,轉瞬間既不知道何所歸終了」。這樣的表述方式,也讓我們可以看到彼時台灣人的語言習慣。

才剛到台北,常青的城市夢很快就被燃起:「唉!都會的幸福,真箇有夢想不到的,確實這裡的過活,方才算是有意義的人生,至於實行雄圖的壯志,也除非這樣大舞台以外,當然是少有所望呀!英雄也要有用武之地…」。只有到島都台北才是真正的人生!常青在親友幫忙下,順利在S會社工作,開始上班族生活。都會是百貨店、蓄音機店、珈啡店、跳舞場、撞球間組成的空間,烏狗烏貓(時髦的年輕男女)穿梭其間。常青的島都之夢如此愜意,他已是光榮市民,此前的鄉下生活與鄉下人身分是他不願面對的過去,兩年多來盡情於都會生活的消費文化,薪水所剩無幾,不曾寄錢回家甚至也未曾問候鄉下父母。

直到和朋友到永樂座看《可憐的父母》,據說這部電影勝過《野草閒花》數十倍! 阮玲玉主演的《野草閒花》確實存在也曾在台灣上映,《可憐的父母》則是作者的寫作策略,並不存在這部電影。小說裡的《可憐的父母》描述一對務農的夫婦辛勤養育膝下唯一男孩,男孩聰明伶俐,然而,長大之後到大都市發展,多年來未有任何音訊,思念小孩的父母貧病交迫。

最終,發了大財的小孩提著裝滿金手環等物件的手提箱返家,但此時,父母都已是風中殘燭。小說作者透過電影觀看讓小說主角常青反省到自己的作為,然而,接下來的發展,常青也自顧不暇了。世界的不景氣,S會社已無力支撐,社長早在破產前溜之大吉,這部未完成的小說的結尾,是主角求人資助做生意但碰了一鼻子灰。

〈幻影的消滅〉指的是都市夢的幻滅,日治時期曾經擔任辯士的林越峰,在1934年《台灣文藝》的創刊號當中所發表的〈到城市去〉,也是描述類似的故事。他在該篇小說當中的開頭與結尾,重複地使用了如同電影辯士般帶著反諷的雄辯:

到城市去吧。城市有高偉的洋樓。有燦爛的水銀燈。有滑油油的大馬路。

這是多麼的美麗啊!到城市去吧。

住在城市裡的人。有汽車坐。有大菜吃。還有舞廳跑!

這是多麼幸福啊!

小說裡,主角忘八在鄉下生活窘迫,於是帶著太太到城市想要發大財,他先是跟同鄉買了黃包車,然而,一個傾盆大雨的夜裡,為了多賺點錢載了喝醉的舞小姐,沒想卻因此感冒一病不起,三十多天無法工作家中經濟陷入困境。忘八接著當擦鞋匠,幫有錢的王老爺擦完鞋,王老爺卻仗勢少給錢。臨時工的工作難找,小生意要本錢做不了,飯也三天沒吃了。最後,忘八決心潛入王老爺家行竊但卻被發現,他只能拼命往外跑,無意間竟掉入湍急的河水中不知去處。這是典型的城市底層悲劇。

前面所談的城鄉差異試圖帶出城市夢的虛幻,也在1930年代,作家張深切的妹妹張碧淵1934年在《台灣文藝》創刊號所發表的〈羅曼史〉(ロマンス)從女性視角帶出一個有趣的城鄉差異的故事。在各地進行電影巡映的辯士超岡口才流利,受到觀眾的歡迎。他曾在鳳山巡映,而後再到其他地方巡映,未料,某場解說結束之際,卻遇到來自鳳山的三位少女,她們離家出走就為了辯士,或者說,她們為了超岡所解說的電影情節而來,那是個三位小公主對一位年輕貴公子甜美的暗戀故事,小說裡對少女的夢有著精準的描寫:「在月影游移下的高樓邊橫臥而眠,在萬花燦然齊放的花園中,以那年輕騎士為對象的甘美戀情,在現實裡做著夢,並希望能夠實現」(引自邱香凝譯文,《文學台灣》,第45期,2003年1月)。

已經結婚生子的超岡對三位花季少女的離家前來,心理在本能與良心之間擺盪,三位少女為她而來,超岡猶如偶像,他只要一答應,三位少女全任他宰制。但良心卻及時煞車,「誘拐罪」將讓他身敗名裂,尤其如何面對家人?小說精彩的地方,就在於張碧淵從女性纖細的視角描述超岡的心理變化,尤其是最後超岡的良心雖然戰勝本能,但卻是以一種阿Q精神讓自己回到家庭的懷抱。

電影作為都會時髦的重要元素

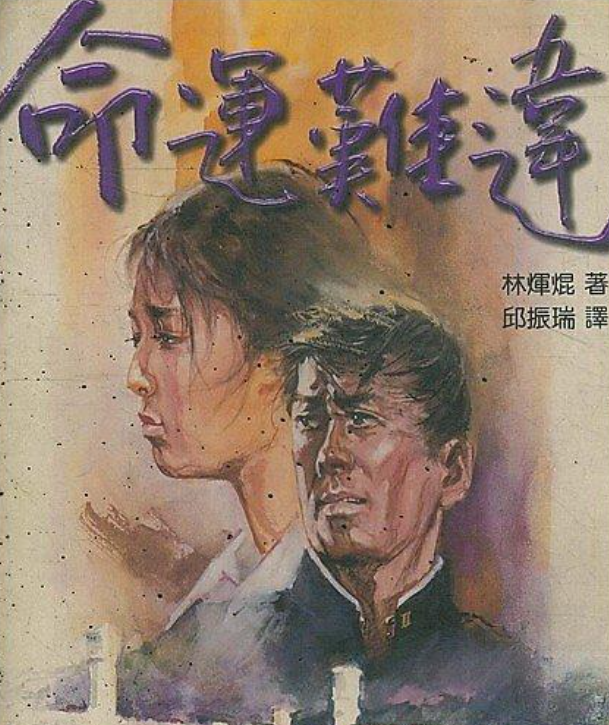

標榜為台灣人發聲的《台灣民報》,雖名之為報,但從1923年創刊以來,前後以月刊、旬刊與週刊的形式問世,直到1932年終於以《台灣新民報》之名每日發行。《台灣新民報》日刊化之後,也帶來新聞連載小說,連載小說的特色之一,就是經常加入大家所共知的事件塑造共時性的效果。林煇焜的《命運難違》與阿Q之弟(徐坤泉)的《可愛的仇人》分別以電影作為都會時髦的元素加以描述。

林煇焜的《命運難違》1933年於《台灣新民報》連載,是《台灣新民報》的第一部連載小說,作者林煇焜是淡水望族出身、京都大學經濟系畢業後回到台灣工作,這是他唯一的一部小說。小說內容是男主角李金池,出身富裕之家,日本的大學畢業後回台灣。家人為他安排相親,對象是同樣富裕之家出身的張鳳鸞。然而,兩人主張婚姻自主拒絕相親。

林煇焜的《命運難違》1933年於《台灣新民報》連載,是《台灣新民報》的第一部連載小說,作者林煇焜是淡水望族出身、京都大學經濟系畢業後回到台灣工作,這是他唯一的一部小說。小說內容是男主角李金池,出身富裕之家,日本的大學畢業後回台灣。家人為他安排相親,對象是同樣富裕之家出身的張鳳鸞。然而,兩人主張婚姻自主拒絕相親。

而後,兩人各有婚姻,不過,都不順遂,李金池受不了太太的揮霍無度,張鳳鸞不但受到婆婆的欺侮,丈夫更是外面有女人。婚姻不順利,生活度日如年,兩人不約而同走到明治橋準備自殺,不料卻在此相遇,也才知對方身分,最終,在相互鼓勵下重回生活。

小說題名「命運難違」多少有些諷刺的味道,小說的重點除了在於婚姻自主與愛情運命之間的糾葛外,這部小說一方面展現了台北的都會文化,另一方面猶如全景小說一般將台北城的風貌進行描寫。就前者來說,小說的開篇,就給人們一個深刻的台北都會印象,名之為「滿州」(這是隱語,1931年滿州國已經成立)的咖啡館、咖啡館裡的廣播、草莓汽水與敷島牌香菸等。就後者來說,小說所提及的地方從士林、大稻埕、圓山、北投、萬華等不一而足,其中,更帶出具體的台北地景,諸如台灣神社、菊元百貨、霞海城隍廟等。

電影也成為構造現代都會的元素,小說裡兩度提到電影,一是《七之海》,二是《海燕》。《七之海》是根據牧逸馬(林房雄)的連載小說翻拍,是以家庭題材為背景的通俗小說,松竹映畫的蒲田製片廠分別於1931年與1932年,將該部小說以前篇(《處女篇》)、後篇(《貞操篇》)的形式拍成電影,導演是日後來台灣拍攝《莎韻之鐘》的清水宏。

電影也成為構造現代都會的元素,小說裡兩度提到電影,一是《七之海》,二是《海燕》。《七之海》是根據牧逸馬(林房雄)的連載小說翻拍,是以家庭題材為背景的通俗小說,松竹映畫的蒲田製片廠分別於1931年與1932年,將該部小說以前篇(《處女篇》)、後篇(《貞操篇》)的形式拍成電影,導演是日後來台灣拍攝《莎韻之鐘》的清水宏。

小說裡,作者林煇焜透過《七之海》鋪陳少女之間的流行,前篇於1932年3月在新世界館有放映紀錄,後篇則是1932年6月在新世界館放映,1930年初期,新世界館就是台北最時髦的電影館,以放映西洋電影為主。《海燕》則是根據小島政二郎的作品翻拍,電影描述有著揮霍妻子的作家,過著內心寂寥的生活。透過朋友的介紹,認識丈夫沉迷賭博、以寫作童話獲得文學獎的女性作家。兩人經過長期的精神戀愛,最後結為連理的愛情故事。在小說裡,男女朋友看了電影之後,透過電影情節討論未來可能的婚姻生活中的角色。《海燕》同樣在新世界館有放映紀錄,時間是1932年10月。

小說裡的電影館,也因主題賦予不同的意涵。〈幻影的消滅〉談的是城鄉差異與傳統孝道問題,以文化較為接近的上海電影為例,電影館自然便是以放映上海電影而且台灣人居多的永樂座為背景。《命運難違》勾勒的是台灣上流家庭的故事,他們的文化品味跟隨日本流行,也因而以台北最時髦的新世界館為場景。

繼續閱讀:【日治時期電影史漫談】文學裡的電影(下)