作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

對每個統治政權而言,所有與國家政策和社會主流觀念牴觸的思想言論,乃至大眾出版物都被視為危險的對象,進而打壓查禁和銷毀,甚至將這些反體制人士關進牢獄,以示懲戒(殺害)來突顯自身的權威和政權的合法性。

因此,我們若把歷史視點拉回到明治、大正、昭和時期,同樣可以看見這些無聲中的殺伐拑制,給詩人、作家和各種主義的信仰者帶來多大的壓迫。質言之,生活在這樣的時代狀況下,不僅異議者的人身安全受到威脅,那些看似與世無爭的文學書籍未必就能逃過劫難。

因為在統治當局看來,文學書籍所寫的內容,若實質影響社會秩序及敗壞社會風俗,他們即可逕行查禁和問罪,尤其對社會主義、共產主義、無政府主義等思想活動和農民運動的組織活動格外敏感,更別說那些激進批判國家體制的異見人士、反戰和反軍國主義的言論主張了,必然遭到無情的迫害。然而,這裡存在著一個有趣的反諷,相對於反體制的社會運動,表現詩人思想情感的詩集應該不具危險性,它依然被列入查禁名單中。

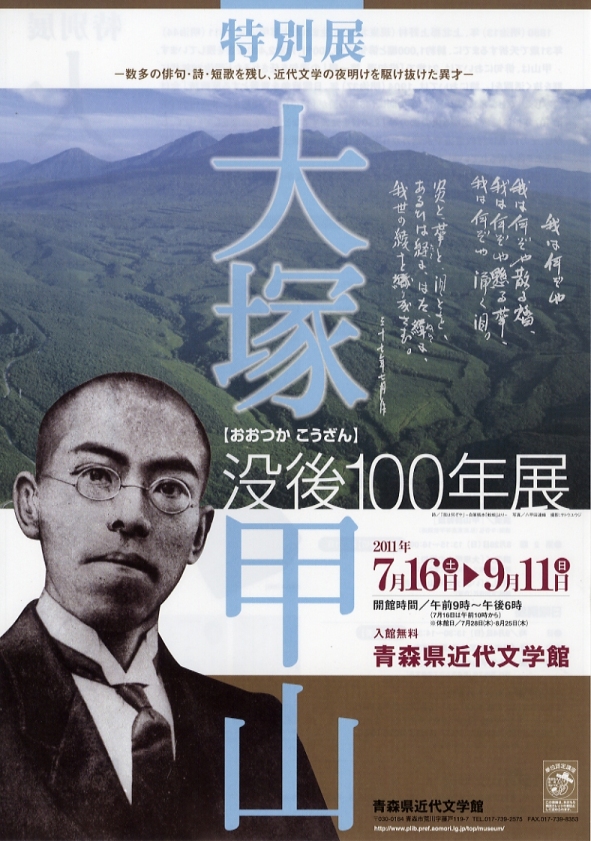

兒玉花外與大塚甲山

概括地說,從明治時期社會主義思潮的引進和研究,到啟蒙思想和社會運動的崛起,到了日俄戰爭和反戰活動、以及以幸德秋水為首的「大(謀)逆事件」之後,統治當局強烈打壓下就逐漸沉寂下來,直到大正時期第一次世界大戰之際,社會主義派的詩人才又慢慢恢復了活動。毋庸置疑,這時期的詩作,都帶有鮮明的社會主義色彩,與此同時,不脫明治時期理想主義和浪漫主義、自然主義等思潮的影響,這顯示其對世界文學的模仿吸引和逐漸內化的日本詩歌精神。

當時,有兩股力量促成了社會主義詩歌的問世:其一,為堺利彥、幸德秋水、西川光次郎、木下尚江、山口孤劍、原霞外等社會主義運動者,其二,即兒玉花外(著有《社會主義詩集》)、根岸正吉(著有詩集《在最底層歌唱》)、大塚甲山(留下詩作千篇、俳句一萬句,短歌2400餘首)、小塚空谷、松岡荒村等詩人,他們以詩作作為方法介入政治和社會,反映弱勢階層的生存困境。在兒玉花外的詩集中,一首題名為〈自殺的失業者〉的詩作,經常受到近代日本文學史家的援引,這首現代詩這樣寫道:

漫長而艱苦的勞動

這種苦頭

只有鬼才能忍受

窮人瘦如一根青草

肺病又來折騰

就像咯血的布穀鳥

四處徬徨無所依

想必至今還在悲愴

啼叫得口吐鮮血(節譯)

任何人讀過這首詩作之後,多半能夠感受到詩人的悲憤,他為底層的苦命人打抱不平,為他們伸張正義的聲音,同時突顯了當時尖銳而深刻的社會問題。只不過,在明治政府的認定,這種為勞工請命的抒情詩作,已然超越了維護社會穩定的底線,不能視為單純的文學作品,而是推升到政治問題,很可能引發更大的社會回響,進而給明治政府造成衝擊。換言之,依統治者的觀點,所有同情社會弱勢族群的詩歌作品,不適用於「詩與文學」這個概念,而必須嚴加查禁不得販售,斷絕它對社會層面和因閱讀所帶來的效應。因此,毫無意外的,兒玉花外這部《社會主義詩集》,理所當然地成為頭號被查禁的詩集,根據資料指出,當時該詩集印量一千冊,印書刻板遭到了沒收。

禁書與言論整肅

在此,有必要指出,日本在禁止出版和禁止發售條例上的不同。前者是完全禁止出版物繼續刊行的制度,對於定期刊物而言,等於判處死刑。這個制度於明治9年(1876)以「妨害國家安寧」為由,第一次出現在日本法律上(《禁止或停止出版妨害國家安寧的刊行物文件》明治9年7月5日太政官布告第98條)。其後,擴大到「敗壞風俗的出版物」,明治16年(1883)和1887年的新聞條例中,都保留了這個制度。所謂禁止出版物發售(配送),略稱為禁售。這個詞的正確涵義是指戰前根據新聞法和出版法,內務大臣以擾亂社會秩序和傷風敗俗為理由,發布命令禁止發售已經出版的出版物。由內務大臣下令禁止發售是單方面的,其適當與否無需透過審判確定,違反命令則被課以刑罰。

窮苦得不到共鳴

正值日俄戰爭方興未艾之際,日本詩壇出現了不少反戰的聲浪和詩作,大塚甲山即名留青史的詩人之一。他與其同時代的詩人一樣,抱持著反戰精神,積極參與反戰運動。不過,在詩歌風格上,他與兒玉花外略為不同,其詩作較少政治口號的控訴,措辭委婉些,毋寧說,他運用抒情的筆觸向勞動者投以關懷的目光。他發表於《平民新聞》(明治37年8月21日)的詩作〈車夫〉,帶有寫實主義的詩歌意象,頗獲窮苦民眾的共鳴。

我寧願出生為馬

儘管挨鞕子痛苦

卻有秣草吃個飽

夜晚也能補個眠

妻兒飢餓病臥在床

我不敢面對呻吟聲

神情沮喪躡手躡腳

立在十字路口攬客(節譯)

大塚甲山發表這首詩作後,同年又創作〈漁夫一家〉,描寫作為家中頂樑柱的丈夫,因收到「徵兵召集令」,全家人頓時六神無主,陷入極度的惶惑狀態。此外,他在詩作〈籠中鳥〉中,表達「在我內心深處,有不可束縛之物」,強烈體現出對自由思想的憧憬追求。與大塚甲山相比,小塚空谷的詩風就更直抒胸臆了,其〈革命行〉明顯有其時代的烙印:「來吧,革命!革命,來吧!正義將光耀政治,革命成功的黎明,即是理想社會的序幕」。

以反戰詩人聞名的木下尚江,對在明治維新政權重編的過程中,得到貴族階級利益的華族(貴族),投以無情的諷刺,他在其〈打鼓歌〉一詩中,這樣寫道:「華族之妾的頭上,為什麼閃閃發亮,那是鑽石嗎?不,不,肯定不是。那是可愛農民的汗光!咚 咚咚 咚(節譯)」。

石川啄木的一滴墨

正如前述,發生於明治40年(1910)的「大逆事件」,亦即日本知識人通稱的思想言論面臨的「嚴寒時代」,經由這起事件的嚴肅,日本的社會主義運動遭到徹底的壓制,這使得支持和同情這股社會運動力量的詩人處境更為艱難,有些詩人作家因此噤若寒蟬或轉為低調,或者僅以隱微表現詩歌的理想,在這股肅殺成風的時代氛圍下,必須提及石川啄木(1886-1912)這位敢於放言的早逝詩人。具體來說,他的詩文與該時代的脈動是緊密相連的,同時亦不掩蔽自己的生活苦境,讓讀者重新確認以詩歌抵抗國家權力的重要性。

眾所周知,石川啄木在官方炮製「大逆事件」事件以後,徹底調查該事件的成因背景,因為在明治時期的作家當中,以他最為知悉日本社會主義運動的起源,最能洞察其遭到官方鎮壓的本質。他在〈時代閉塞の現状〉一文中訴求的那樣,其追根究底的精神,以及晚年所寫的批判性的文章,很大程度影響了後來普羅文學的發展,可謂重要的先驅者。

從文如其人的視點而言,石川啄木在詩作中顯露的句子,似乎為我們提供有力的證據,以此引導我們了解他賴以生存的苦悶時代,諸如「無盡的議論之後」、「一匙可可」、「激烈辯論」、「墓詩銘」這類事物情感的形容,不論形式和內容,無不在展現石川啄木的叛逆和追求自由的意志。他很早即看出這個命定,自己無法選擇出生的年代,儘管如此卻能以清醒的目光,看待和批判不公不義的劣行,他對於貶抑人性的高壓強權嗤之以鼻,不惜與文壇奉為圭臬的自然主義對決,還嚴厲批判當時那些沒有抱負作為的年輕人,絲毫不做出讓步。

因此,在石川啄木死後,大正時期的勞工詩人——根岸正吉和伊藤公敬的《在最底層歌唱》,顯然受其叛逆精神的影響,亦是詩歌思想的另類傳承,它們未必有直接的師承關係,但與此同時它們很早就組成了共同的命運,時而傳播詩歌之美,時而證明詩歌這種抵抗的武器,足以與絕對的權力相抗衡。

虛無主義與萩原朔太郎

如果說,每個時代都必須面臨各種風潮的衝擊,那麼進入激盪的大正時期,虛無主義的興起和擴散,彷彿是證實尼采式的哲學預言。隨著時間的推移,眾多作家詩人在各種困難中繼續創作寫詩,以文字構築自己的思想世界,擴大與世界的聯結。然而,這樣的美好願景依然無法安然於嚴峻的出版法之外。

如果說,每個時代都必須面臨各種風潮的衝擊,那麼進入激盪的大正時期,虛無主義的興起和擴散,彷彿是證實尼采式的哲學預言。隨著時間的推移,眾多作家詩人在各種困難中繼續創作寫詩,以文字構築自己的思想世界,擴大與世界的聯結。然而,這樣的美好願景依然無法安然於嚴峻的出版法之外。

所有違反國家和社會道德的作品,舉凡在詩集中出現這樣的字眼:脖頸、死、白骨、爆發、接吻、性慾、色情狂、通姦、肚圍、強姦、賣淫、變態、共產等,如達達主義派的詩人遠地輝武,其《與夢境和白骨接吻》這樣的書名,簡直就是大逆不道敗壞善良風俗,具體散播虛無主義思想的種子,旋即遭到查禁處分。例如,在萩原恭次郎(1889-1938)第一部詩集《死刑宣告》中,揭示如此驚世駭俗的超現實主義詩歌——〈讚美女人〉:

┌──胸部──────歯車●●廻る!

│●夢とキツスと雌蕋!

├──腰部──────赤旗●●飜る!

│●生々しい現実の怒つた薔薇!

└──ダイナマイトを踏んでみろ!

任何未受過現代詩鑑賞的讀者都知道,這首新詩有著強烈的性暗示,嚴重踩到查禁和不得發行販售的紅線了,其結果自不待言。

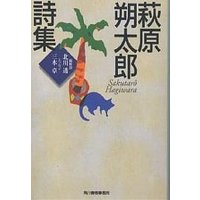

再舉一例,大正時期的代表性的詩人萩原朔太郎(1886-1942),出版首部詩集《吠月》,卻因為內容有敗壞風俗的嫌疑,險些遭到查禁處分。當時,審查官員向朔太郎發出命令,他有兩篇詩作必須刪除,否則該詩集將無法發行販售。這兩篇詩作即〈愛憐〉和〈戀愛之人〉。在〈愛憐〉這首詩中,朔太郎這樣表現他的情慾和愛情觀:

「你的牙齒一定很可愛,咬著青草的女人啊!女人啊!用淡藍色的染料,均勻彩繪你的面頰,我挑逗你的情慾,在草叢裡悄悄地嬉遊。看吧!這裡有吊鐘花搖曳,那裡有龍膽花伸出細軟之手,啊,我緊緊抱住你的乳房,你用力按住我的身體。就這樣,在無人的原野中,我們像蛇一般地纏綿。啊,我是多麼熱愛你呀,用青草的汁液,塗抹在你美麗的肌膚上。」

萩原朔太郎《吠月》這部詩集,於大正6年出版,那時正值第一次世界大戰方酣未休,同時也是日本政府整肅社會主義者和勞動階級最為熾烈的時期,毋庸說,彼時民眾在政治和社會改革方面所能得到的自由相當有限。

而且,在言論審查機關看來,在詩歌中像「我挑逗你的情慾」、「緊緊地抱住你的乳房」這赤裸裸的字眼,就已經構成「傷風敗俗」和「擾亂社會秩序」的實質證據,更遑論其他推翻政府的革命口號了。對此,朔太郎不像其他意志軟弱的詩人,而是直抒己見,為自己的詩歌主張辯白:

「我的確對男女的情慾,有一種憧憬和實際感受,但是就題材和內容,這是極為典雅和耽美的抒情性……。如果,這樣的詩篇被判定為『傷風敗俗』的話,那麼日本自古以來的抒情詩作,豈不是要全部予以禁止出版嗎?」

以當時的言論環境而言,萩原朔太郎敢於向審查機構展開還擊,發出不平之鳴,絕對是高貴的異端,而異端者的藝術表現,自然與官方意識型態相違背的。簡單地說,在高壓政治統治之下,作家詩人的選項很少,他們透過病態的詩句,極為典雅而耽美的抒情詩,都在傳遞他們對於時代自由的渴望。

當思想自由這種普世價值遭到無情的折損,詩人沒有悲觀和絕望的權力,他甚至必須反其道而行,以詩歌的良善做武器,以詩歌的正直做為承載,在每個恐怖的年代裡,用真摯無私的筆觸,面對所有指向他們的迫害。而詩與權力的重要性,在詩人為這時代所做的犧牲、對無數理想的憐憫中,將更能清晰地顯現出來。如此一來,崇高的詩性與聖潔的神性,也許可以同置在一個位置上。