作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

對沒有受過古文訓練的現代人而言,閱讀古文如同看到天書一樣,任憑你的想像力多麼豐富,有偏財運的加持,最後恐怕都很難得手。簡單講,你必須徹底學習古文的文法,不可自以為是,更不可擅自偷跑,否則最終只會把自己困在無明的深淵裡。以我的情況為例,我雖然看得懂現代日文,但遇到日本的古文,彷彿看到大軍壓境一樣,平時我再怎麼好勝倔強,這時都得恭順地搖旗投降了。換句話說,這時我若想擺脫閱讀古文的困境,想探得更多內文的意思,當然就必須向現代的譯詞求救,請他們為我掃蕩語言之間的隔閡,讓我在閱讀上順利地推進。

就我印象所及,文友三國大介曾說,他在日本攻讀歷史學博士期間,研究題目為後藤新平(1857-1929)的政治生涯,在論文中,他必須援引後藤新平的書函。彼時,我心想他是日文系的高材生,平時閱讀非常廣泛,這對他應當不成問題。然而,他是正直誠懇的人,向我坦言,後藤新平的書函用語皆為日本古文,他實在無法看懂。幸好,當時比他年長許多的圖書館管理員,看他幾乎每日都來報到,足見學人的治學熱忱,因而主動向他教授點校日本的古文體。半年一載以後,三國大介終於打開了日本古文這扇沉重的大門,比以前有見地更可解讀後藤新平的思想領域,真是可喜可賀。不過,他並未因此受惠於日本長者而模糊歷史研究的界限,他始終理性地看待後藤新平於台灣殖民時期的功過。相較於無所定師的我而言,文友這段幸得良師提點的經歷,至今我羨慕不已。或許我應當換個想法,這原本就是命運的安排,因為以我的命盤和性格,我這個人需要更多的磨練,絕不能給出平坦的道路,否則我必然會得意忘形而轉向歧途。

說不定我正是受到這樣的感召,今日隨興閱讀之際,就被領進入了日本明治時期的文化史領域裡。它要我多長見識,觀察日本的知識人為了移植(引進和翻譯)德意志哲學,所遇到的諸種困難,尤其在翻譯術語上是如何對應的,而這些過去的歷史雖然已淡出了歷史舞台,現在讀來仍然極具啟示價值。在此,我把它視為是日本哲學翻譯史贈予我的見面禮,但我又不想不勞而獲,至少應該以讀懂古譯詞來回報,不可讓舊時代的哲學譯詞,因於我的不精進而發出嘆息。我以自己的窘態為例,哲學一詞的創造者西周(1897-1927),在《人生三寳說》(明治8年)一書中提及:「《純粹理性批判》乃韓圖之絕妙靈智之說……」,剛開始,我沒能認出「韓圖」究竟是誰?按照書名推論,應當是指哲學家康德,但是最初譯詞為韓圖,後來才以片假名「カント」定名(康德)。

隨著時間的流逝,明治14年,井上哲次郎(1856-1944)和有賀長雄(1860-1921)合著《哲學字彙》一書,他們深感引進西方哲學固然意義非凡,譯詞和用語的費解是亟待克服的問題。他們出版此書旨在介紹日本的哲學用語,呈現他們的學術理解和進取精神。明治16年,井上哲次郎又出版《倫理新說》一書,延續了自己的哲學思考。只不過,有這些工具書開路,客觀條件還是尚未俱足。畢竟那時候哲學譯詞還沒有普及開來,在普遍的想法中,讀哲學如同天書一樣,絕對的權威性讓他們感到高不可攀,無法理解外國哲學的深奧。到了明治17年,情況似乎有所轉好,竹越與三郎(1865-1950)翻譯了《獨逸哲學英華》(德意志哲學精粹)一書,為日本引進德意志哲學奠下了堅實的基礎。更準確地說,這部出自德國人坡斯的哲學通史,較為完備地介紹了德意志的哲學思想,而這也是日本人最早系統性借助吸收德意志哲學的讀本。

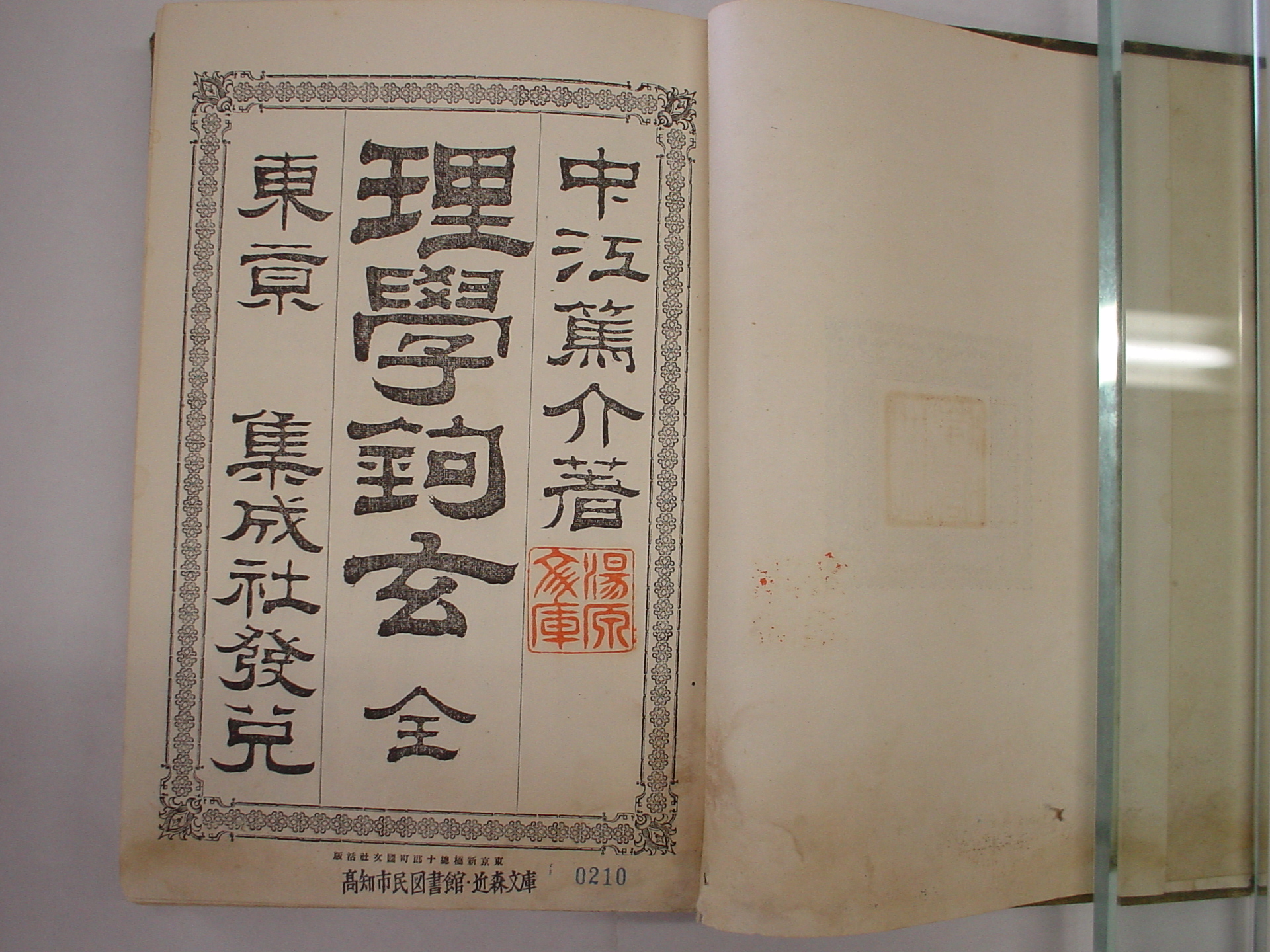

在該書裡,出現了許多德意志哲學家的人名以及哲學專門術語,若沒有借鑑現代的譯詞,我不可能認識隱藏在古譯詞背後的哲學家們。例如「超越哲學=先驗哲學」、「韓圖子=康德」、「非低子=費希特」、「邪呼尾=耶可比」、「歇傑兒=黑格爾」、「檢覆說=批判主義」等等。此外,我還遇到很大的難關,作者以摻雜漢字和片平假名的古文體介紹黑格爾的辯證法,如果不是識讀古文的高手,真的無法觀其堂奧。直到明治19年,日本的哲學譯詞似乎出現了轉折,讀者才有柳暗花明又一村的驚喜,得以從濃霧纏繞的哲學小徑中走了出來。接著,曾經留學法國有日本盧梭之稱的中江兆民(1848-1901),於明治19年,出版了《理學鉤玄》一書,又為這個哲學工程大業,向前推進了一大步。

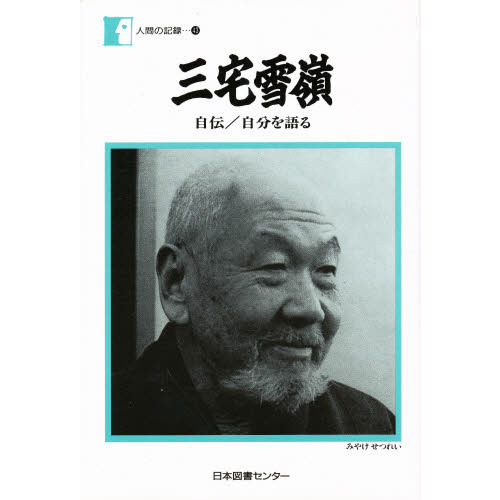

換成現代的說法,理學鉤玄就是哲學概論,這時西周創造的「哲學」一詞,已逐漸為人所知,成為定譯和學理的共識。在那以後,承續這樣的精神運動,促成高舉日本主義大旗的三宅雪嶺(1860-1945)有了發揮的空間,他於明治22年出版《哲學涓滴》一書,在書中慷慨陳詞地批評西洋哲學面臨的困境。儘管如此,我們回溯當時的時代精神,不難發現在這當中仍然存在著矛盾。概括地說,在明治20-30年期間,日本愈加積極地引進西方哲學思潮的同時,也加劇了智識推動者在哲學領地上的競爭,日本主義的傾向更為鮮明了,功利主義的唯物論雖然曾經領先,理想主義的聲量愈是高漲不止。正如上述,德意志的觀念哲學初到日本之際,那些費解的哲學譯詞,諱莫如深的術語,的確令多數讀者望而卻步。相反地,正因為這個奇特因素,讓讀者心生崇拜之情,甚至認為神祕和艱澀即為哲學的內涵。

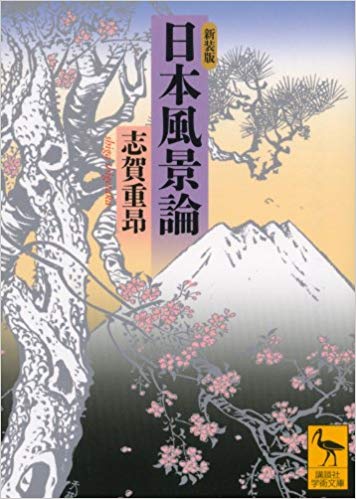

從這個意義上來看,三宅雪嶺出版《哲學涓滴》一書,除了將這哲學譯詞做出辨析之外,還借力使力地把日本民族主義的思想推到了頂點。或者說,他的著述立說,亦是一種學術策略,在形式上,他以此因應西方哲學的挑戰,目的在於,藉此呼籲共同的理想者返歸於日本精神的原鄉。我們從他積極組織學術團體「政教社」,創辦《日本人》雜誌,傾力指導國粹運動的作為可找到確切的根據。當時,在他的號召下,文化界人士紛紛響應參與:志賀重昂(代表作《日本風景論》等)、杉浦重剛、井上圓了(佛教哲學家、私立東洋大學創立者)、辰巳小二郎、島地默雷、菊地熊太郎、今外三郎等人。他們的立場旗幟鮮明,嚴厲批判歐美思想的模仿者,召喚他們的日本同胞站起來,要捍衛日本的傳統文化,要為崇高的國粹主義辯護。

其後,明治24年,三宅雪嶺又出版《真善美日本人》、《偽惡醜日本人》二書,更加深化了自己的日本人論的觀點。必須指出,每個陣營都有他們自己的歷史學(作)家。在現今極左派的觀點看來,三宅雪嶺和志賀重昂等文化人,就是不折不扣的反動階級,他們試圖逆反歷史潮流的作為最後都將以徒勞收場。這種左派論調看似理直氣壯,其實只能偏執一理,因為當我們把它還原於當時的歷史背景下,我們同樣會遇見這種場面——保守的民族主義者和激進的西方主義者之間的對決。然而,在這種時代氣氛下,比起道貌岸然的左派觀點,作為方法論和必要戰略的文化相對主義,不但可充分發揮論述能力,似乎較能獲得雅正和尊重的地位。只是,在發動這些思想決戰之前,我們必須像東亞國家的先輩們一樣,一面辛勤地引進西方哲學思潮,一面與晦暗的譯詞搏鬥,不到最後一刻,誰都不能先倒下。

最後,在我看來,哲學譯詞面臨這種時刻,已然獲得文化載體的身份,具有人性般的情感,它對於不懈努力的譯者給予持續鼓勵,對於那些不求甚解而敷衍了事的譯述者,同樣會發出督導不周的嘆息。我想了想,真要從事翻譯和寫作這個行當,終究不要聽見這種嘆息為好,哪怕一開始這輕微的嘆息,就比蚊子起落的聲音微小。