作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

在臺灣,有媒體製造假新聞操弄政治議題,進而侵擾社會秩序,在日本的影視世界裡,同樣不遑多讓。它們以正義為名,揭發名流祕辛,實則為了得利,電影導演作家伊丹十三向生而死的經歷,正好可以突顯這個問題。

以1992年伊丹十三(1933-1997,本名池內岳彥)的電影《反暴力的女律師》為例,這部電影上映後,獲得很大的回響,但也讓自己置身險境之中。一個暴徒宣稱,他對於伊丹導演的電影內容,極為反彈無法苟同,憤然進行了恐怖襲擊。在此攻擊中,伊丹十三的面部和頸部被凶殘地刺傷,牽動了社會的敏感神經。而伊丹十三遭到恐怖攻擊,並沒有屈服投降,他仍然貫徹理想,全力投入電影創作。

眾所周知,伊丹十三51歲的時候,以電影《葬禮》登上了電影界的高峰。其後,拍製商業電影《反暴力的女律師》、《大病患》、《女強人》、《女稅務員》獲得成功,成為賣座奇佳的電影導演。不過,到了1997年,卻傳出伊丹十三的死訊,不得不令人臆測死因為何。這起事件的經過是,這年12月20日,伊丹被發現陳屍在緊鄰停車場的住辦兩用的公寓裡,翌日,在辦公室發現數封打字的遺書,內容這樣寫著:「我以身(死)證明自己的清白。因為我實在找不到方法證明。」由於警方認為現場沒有打鬥痕跡,因而判定為自殺結案。翌日《FLASH》周刊,以聳動標題說,記者目擊到「伊丹十三導演疑似與26歲女子召妓約會的畫面」,在雜誌頁內附有兩枚兩名年輕女進入伊丹公寓的相片。實際上,針對這個緋聞指控,伊丹十三曾於生前表明,這部電影需要拍攝公司女職員工作的鏡頭,所以他僅採訪面談而已。只是,警方卻以此憑據,判定伊丹十三的死因是,抗議媒體不實指控而自殺身亡。

然而,與伊丹十三交誼甚深的電影導演大島渚卻強烈反駁,他認為這起事情有諸多疑點。在他看來,依照伊丹十三的處事風格,他不可能因這起緋聞風波自殺,更不可能跳樓輕生終結生命。而且,伊丹寫得一手好字,即使留下遺書,也應該是手寫的,而不是打字稿。但不可否認的是,伊丹十三自殺的說法,在初期階段甚囂塵上,幾乎占了社會輿論的上風,直到NHK的追蹤報導播出後,他殺的說法,才逆勢浮升上來。在伊丹死後三個月,NHK播出特輯「伊丹十三導演所見的『日本醫療廢棄物黑幕及其最後三個月生涯』」,引起了日本民眾的驚愕。根據該節目調查指出:直到伊丹十三去世五日之前,他還在採訪追查醫療廢棄物的問題,訪問了相關業者,並深入揭發不肖業者利用閒置空地,非法進行掩埋醫療廢棄物的醜聞。有匿名人士證實,由於伊丹十三的探查揭發,阻止了這場即將發生的災難。這個說法的反面是,伊丹十三的正義糾察,恰如其時地阻擋非法醫療廢棄物對於衛生環境的危害,挽救了日本受傷的土地。但是這個做法,等於向非法者叫板,必然招致不可測量的殺機。有此事例可尋,他殺之說愈有理據:「因為伊丹十三擋人財路,碰觸到這禁忌的紅線,而被離奇地抹消了。遺憾的是,也許伊丹十三並不知道,他所揭發的非法傾倒醫療廢棄物問題,也發生在臺灣這片土地上。

![伊丹十三。(圖片來源:婦人生活社 撮影者不明 (婦人生活社『婦人生活』2月号(1966)より) [Public domain], via Wikimedia Commons)](/sites/default/files/images/insert/policy/itami_juzo.jpg) 了解伊丹十三電影作品特質的人都知道,在他的電影中,經常出現日本宗教團體與黑道勢力掛鉤的情節。這已經不是簡單的影射,而是接近報導文學式的寫實呈現,一種詰問惡勢力的尖銳批判了。按日本人的思考邏輯,黑道流氓很快就會找上伊丹十三了。果不其然,經由法醫的相驗,他們從伊丹十三的遺體中發現,他死亡之前,於空腹的狀態下,卻飲了一瓶軒尼詩白蘭地。對試圖自殺尋短者而言,這個跡象是極不合理的。其後,終於有證人著書指出:「當日,有五名流氓闖入了伊丹十三的住處,強行逼他飲下白蘭地,在其昏睡狀態中,將人扛至頂樓處,往下推落致死的。」至於伊丹留下那封打字的遺書,到底是從何而來,是否作為另種求救的暗號?記者曾經詢問過其妻宮本信子,她沒有做出確切的答覆,但是憑她的直覺,那時夫婿很可能遭到暴力脅迫,一面看著與妻子的合影相片,一面打字留下遺書。但有一點可確定的是,伊丹生前雖然歷經暴力陰影的威脅,卻繼續以電影為職志,揭發埋伏於日常中的平庸之惡,不斷地向社會丟出問題,喚起大眾的問題意識。也就是說,當他推出電影《反暴力的女律師》,遭到暴力攻擊的同時,他似乎已有必死的覺悟,他的性命隨時戛然而止。

了解伊丹十三電影作品特質的人都知道,在他的電影中,經常出現日本宗教團體與黑道勢力掛鉤的情節。這已經不是簡單的影射,而是接近報導文學式的寫實呈現,一種詰問惡勢力的尖銳批判了。按日本人的思考邏輯,黑道流氓很快就會找上伊丹十三了。果不其然,經由法醫的相驗,他們從伊丹十三的遺體中發現,他死亡之前,於空腹的狀態下,卻飲了一瓶軒尼詩白蘭地。對試圖自殺尋短者而言,這個跡象是極不合理的。其後,終於有證人著書指出:「當日,有五名流氓闖入了伊丹十三的住處,強行逼他飲下白蘭地,在其昏睡狀態中,將人扛至頂樓處,往下推落致死的。」至於伊丹留下那封打字的遺書,到底是從何而來,是否作為另種求救的暗號?記者曾經詢問過其妻宮本信子,她沒有做出確切的答覆,但是憑她的直覺,那時夫婿很可能遭到暴力脅迫,一面看著與妻子的合影相片,一面打字留下遺書。但有一點可確定的是,伊丹生前雖然歷經暴力陰影的威脅,卻繼續以電影為職志,揭發埋伏於日常中的平庸之惡,不斷地向社會丟出問題,喚起大眾的問題意識。也就是說,當他推出電影《反暴力的女律師》,遭到暴力攻擊的同時,他似乎已有必死的覺悟,他的性命隨時戛然而止。

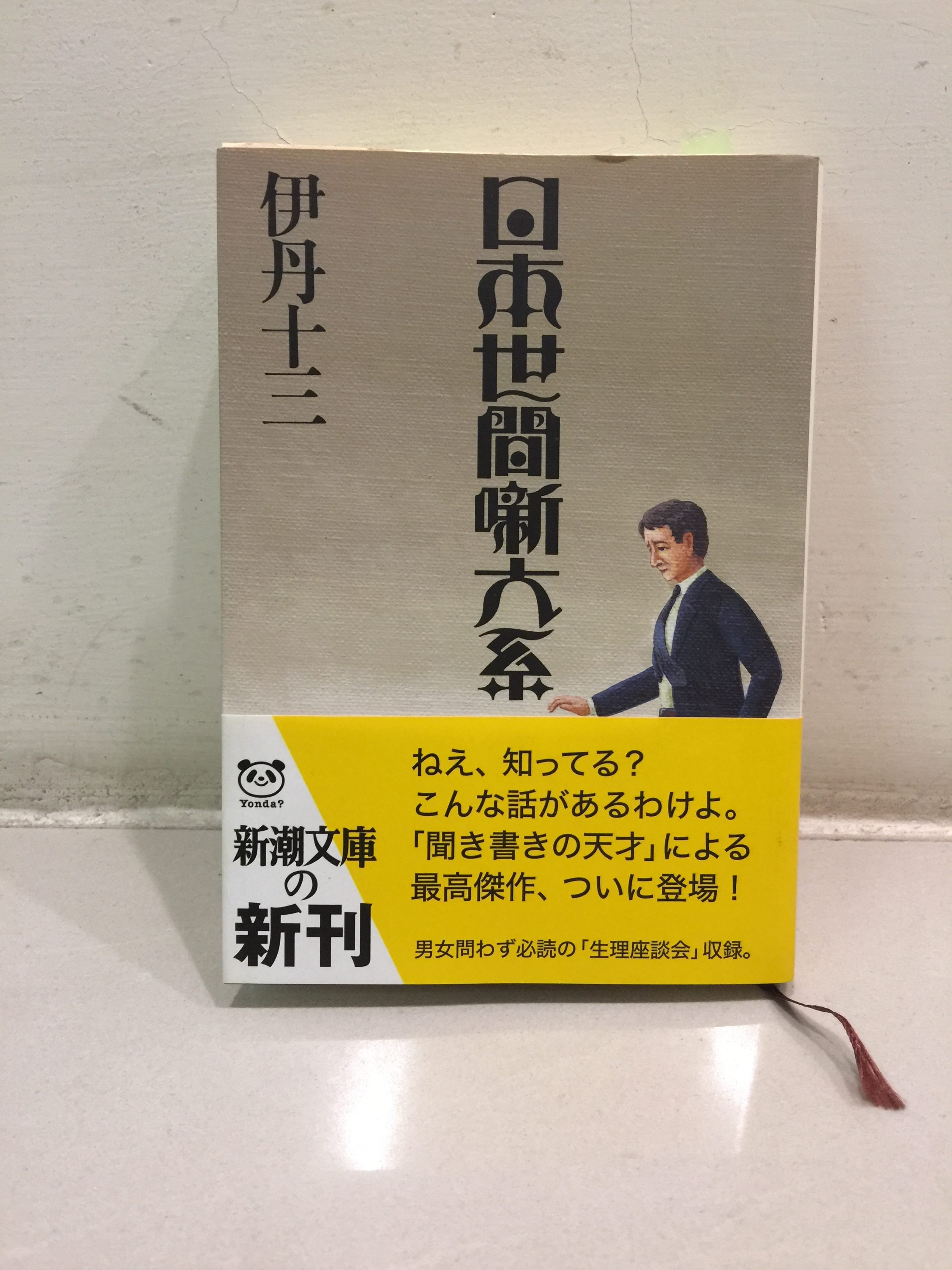

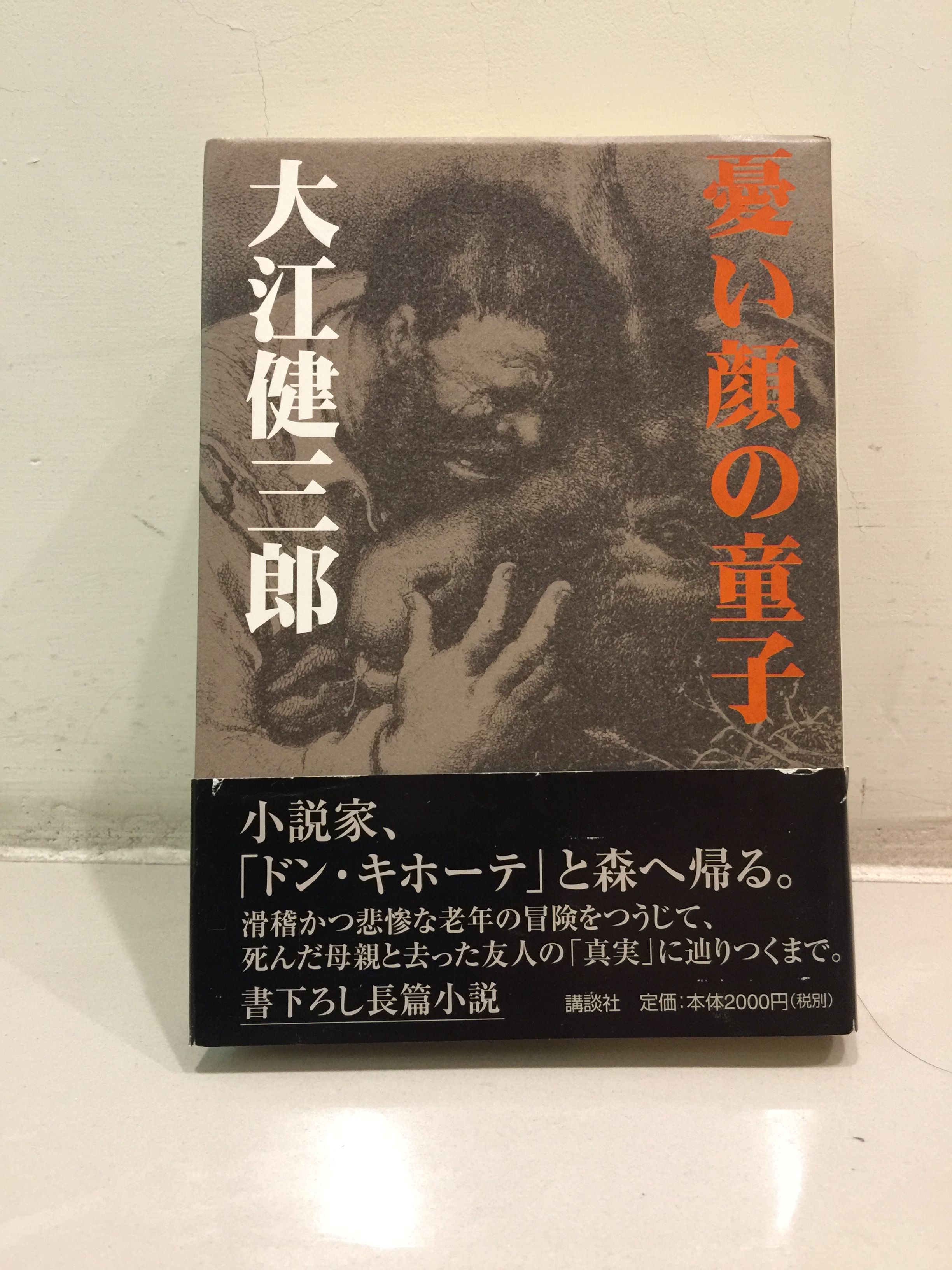

在此,我們將關注視角聚焦在伊丹十三的文集上,以及將其妹婿大江健三郎的長篇小說《愁容童子》與之疊合起來閱讀,似乎可以追索到更多與其死因相關的線索。在伊丹十三《日本閒話大全》的書中,劇本式的對話〈天皇之村〉和〈天皇的日常生活(豬熊兼繁先生講義錄)〉,很能說明他和大江批判日本天皇制度的立場,在〈天皇之村〉裡,伊丹運用諷喻的手法,藉由一個司儀的訪談,道出了來自京都八瀨的童子們,在大正天皇駕崩時為其扛運靈棺的感想。開篇之初,司儀即直言問道,他們那時扛棺已是壯年的人,為何被稱為「童子」,令人納悶不解。經由這個設問,讀者方知道這源自佛教語義的「童子」,還有奉侍天皇的意思。他引述八瀨童子會會長說,他們這些成年的童子,即使沒有任何官位頭銜,但是古時後醍醐天皇自隱岐返京前往比叡山之時,就是由京都八瀨的村民扛轎護送上山的,自此他們少數村民獲得特殊的榮譽,得以在天皇近側服侍,或擔任護送(扛運)天皇聖體至墓陵安葬。

不僅如此,伊丹十三藉由對談的老人,挖苦似的說出奇怪現象。例如說,八瀨童子的左肩肌肉特別強健,右肩就承受不住重擔了。他甚至順風推牆說,扛棺者的左肩使用次數越多,它就越長出濃毛來,濃密到必須用剃刀刮除。在此愉快的對談中,司儀進而套取老人對於明治、大正、昭和三位天皇的評價。照理說,即便在私下的場合,日本人很少表達自己的價值判斷,尤其事關評價崇高地位的天皇,更就不易說出真心話了。然而,伊丹十三的筆法高明,他卻讓其中患有重聽的老人說,「自從日本打了敗仗,他們的生活一團糟,比起以前,他變得不那麼尊敬天皇了,甚至對於崇高的天皇表示厭惡之情了。」接著,老人還翻出舊賬說,「他們八賴村民雖然獲得地租減免,金額其實是微不足道的,該會的會長見狀,只好趕緊打圓場說,明治時期以後,他們即誠實納稅了,但相對的,現今他們仍然收到天皇的贈賞。司儀探問會長收到了多少賞金,他答說「五千日圓」的時候,在場人士齊聲大笑了起來。

最尖銳的諷刺在於,莫過於伊丹藉由戴眼鏡老人的說法了。老人像揭祕者似的說,大正天皇的寢棺比什麼都沉重,而且不時散發著刺鼻的消毒藥味。司儀佯裝不解似的追問其中原故,老人說,天皇陛下必須土葬,陵墓準備需要時間,為了保持聖體不腐,寢棺內放了很多防腐藥水。在該對話最後,受訪老人不加掩飾地說,大正天皇下葬典禮那天,來了很多皇族親王。由於御陵位於樹林蓊鬱的多摩,蚊子特別的多,皇族們不便揮手拍打蚊子,只好忍受叮咬之苦了。讀到這裡,再遲鈍的讀者,都看得出伊丹十三對天皇發出的嘲笑音量了。正如上述,相較於大江健三郎揉合神話與寓言的《愁容童子》,以及描寫右派青年刺殺反天皇制之人的短篇小說〈十七歲〉和〈少年政治犯之死〉,他們似乎已預先與此命題相呼應了。在此,必須指出,從作品的影響力來看,伊丹十三的電影和文字,比大江健三郎的冗長說教來得簡潔有力。伊丹十三的藝術手法,直撲讀者的心靈深處,拋開華麗的修辭,不矯情洋灑哲理道德的亮片,以普羅的載體吸引觀眾前來,體現自己的思與言。我不禁這樣設想,如果上天能夠贈予作家兩個身體,那將是多麼美好的事情,因為一個身體因於說出真話遭到刺殺,至少還有一個身體,繼續傳達自己的思想,無論這樣的載體多麼薄弱,它總是一種賦予希望的載具,不在乎是大乘或小乘了。