《華盛頓郵報》特約編輯,也是公共電視系統(PBS)旗艦調查節目「前線」(Frontline)的特派員。他曾經擔任《華盛頓郵報》外交新聞編輯、莫斯科分社主任,以及白宮特派員。他以《毀滅者:揭露冷戰期間核軍備競賽的故事》(暫譯)獲得普立茲獎,另一本專書是《寡頭政治:在新俄羅斯有錢有勢的人》(暫譯)。

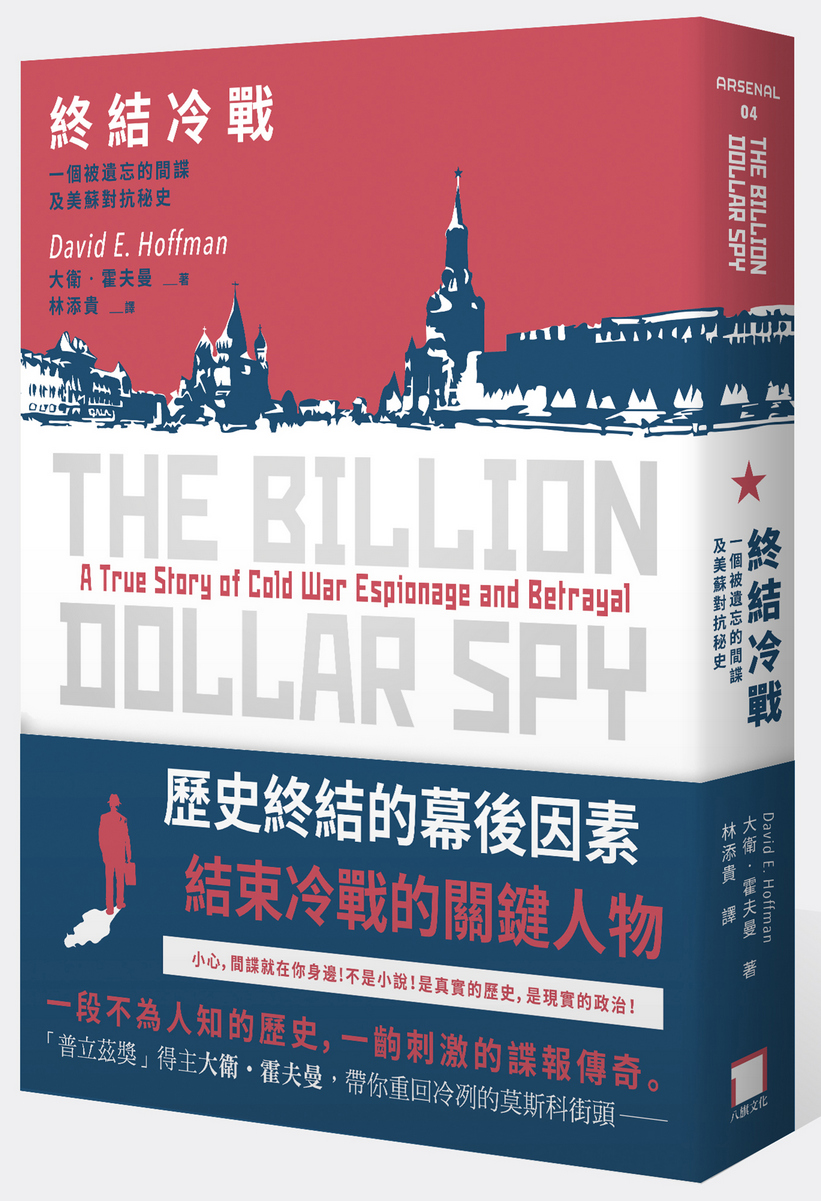

書名:終結冷戰:一個被遺忘的間諜及美蘇對抗秘史(The Billion Dollar Spy: A True Story of Cold War Espionage and Betrayal)

作者:大衛‧霍夫曼

譯者:林添貴

出版社:八旗文化

出版日期:2017/03/29

第一章 走出鏡像

美蘇冷戰初期,CIA隱匿著一個祕密: CIA從來不曾在莫斯科街頭布建間諜網。CIA沒在莫斯科吸收間諜,是因為對他們可能要吸收的任何蘇聯公民或官員而言,都實在太危險了—有位CIA官員回憶說:「極端危險。」從第一眼相中可能的間諜、展開接觸起,吸收的過程充滿了被蘇聯情報機關「蘇聯國家安全委員會」(KGB)官員發現的風險, 假設被逮到,穩死無疑。少數在蘇聯境外自動投靠、或經CIA吸收的間諜,回到國內後繼續平安地報告。但是絕大部分時間,CIA不敢在「暗黑中心」輕舉妄動吸收間諜。

這是扭轉大局的一個諜報行動故事。主角是在絕頂機密的設計實驗室任職的一位工程師, 他是蘇聯軍事研究機構中的機用雷達專家。滿懷憤怒、存心報復的他,把數千頁祕密文件轉交給美國,其實他從來不曾到過美國、對美國也沒有多少的了解。六年之內,他在KGB眼線密布的莫斯科街頭,和CIA人員碰面二十一次,一點都沒露出破綻。這位工程師是CIA 在冷戰時期最有價值的間諜之一,提供給美國其他無法從間諜得到的情報。

這項行動是CIA蛻變成長的重大過程,它完成了長久以來認為辦不到的任務:就在KGB官員眼皮子底下與這個間諜碰面無數次。後來,整個行動垮了,但不是遭到KGB偵破,而是美國人自己內部窩裡反、壞了大事。要了解這項行動的意義,我們必須回顧CIA長久以來拚命試圖滲透蘇聯的艱苦歷史。

CIA的誕生緣自於夏威夷珍珠港偷襲的災難。儘管事先已有警訊,日軍仍在一九四一年十二月七日達成全面、壓倒性的突襲,擊沉或重創美軍太平洋艦隊二十一艘船艦,造成兩千四百多人喪生,迫使美國投入戰爭。由於情報被分散在不同機關處理,沒有人將它們整合起來;國會日後調查得出結論,情報事權不統一,構成「嚴重的過失」。一九四七年成立CIA,反映出國會和杜魯門總統都有堅毅的決心,絕不允許再次發生珍珠港事變。杜魯門要求CIA提供高品質的客觀分析,它成為美國有史以來第一個由文官主持、集中事權的情報機關。

但是因為蘇聯的威脅擴大,包括封鎖柏林、獲得原子彈等事件,加上史達林又緊密控制東歐,讓CIA的原始任務旋即改變。CIA的任務很快就不僅限於情報分析,也擴及到間諜和祕密行動。以喬治.肯楠(George Kennan)在一九四六年由莫斯科發出長達數千字的「長電報」(long telegram)為開端,美國的圍堵政策旋即大幅擴張,以試圖對抗蘇聯在全球各地滲透及顛覆政府的野心。冷戰先從爭奪飽受戰火蹂躪的歐洲開始,散布成為意識型態、政治、文化、經濟、地理和軍事力量的競爭,中情局就站到第一線來。反共戰爭從來沒有升高成為超級大國之間的直接交戰;它只在戰爭與和平之間的陰影下交手。它在國務卿狄恩.魯斯克(Dean Rusk)所謂的「世界暗巷」中上演。

有一條暗巷特別危險,沒人敢走—蘇聯。史達林相信,第二次世界大戰能戰勝納粹,證明蘇維埃體制的不可撼動。大戰過後,他堅決、刻意地深化他在一九三○年代練就的殘暴、封閉的制度,在社會建立無止境的緊張,不斷地鬥爭「人民公敵」、「間諜」、「懷疑論」、「國際派」和「敗類」。他嚴禁人民收到國外寄來的書報文章,或是聆聽外國電台的廣播。就許多人而言,出國旅行幾近不可能,未經核准與外國人接觸必遭嚴懲。電話遭監聽、信件被檢查,檢舉密告受鼓勵。每一個工廠、辦公室都有祕密警察。任何人坦白說話都很危險,即使在親人之間也不能說真心話。這樣的環境很難搞間諜活動。冷戰初期幾年,CIA沒在莫斯科設立工作站,也沒在這個全世界最大、最具祕密性的黨國社會首都派駐情報員。它沒辦法像在其他國家一樣吸收蘇聯人成為間諜。蘇聯的祕密警察機關於一九五四年後改名國家安全委員會,也就是一般人耳熟能詳的KGB,它老練、精明、無所不在而且手段殘忍。到了一九五○年代,KGB奉史達林之命、積三十年整肅清算經驗,在戰時及戰後消滅對蘇聯統治之威脅,也想方設法偷竊美國的原子彈技術。外國人要在莫斯科與人攀談而不引人側目,根本就不可能。

CIA還是初生之犢,樂觀進取,天真,決心勇往直前—反映出美國的特質。一九五四年,航空先驅杜立德將軍提出警告,認為美國必須更加強悍、更加冷血。他向艾森豪總統提出一份絕對機密報告,提議「我們必須發展有效的諜報和反情報機關,必須學習那些用來對付我們的伎倆更狡黠、更細緻、更有效率的方法,去顛覆、破壞、摧毀我們的敵人」。

CIA面臨強大的壓力,它被要求取得有關蘇聯及其附庸國的情報。華府的決策者憂心在歐洲可能爆發戰爭—焦慮地要取得預警。許多資訊可從公開來源取得,但它們畢竟和真實、具有洞察力的情報不同。一九五○年代負責CIA祕密行動的理查.赫姆斯(Richard Helms)回憶說:「從先前一再指示要『有所作為』,到憤怒地要求『放手去做』,要求績效的壓力紛至沓來。」

CIA在蘇聯境外,努力地從難民、投誠者和移民當中蒐集情報。全世界各地的蘇聯外交官、軍人和情報人員都是爭取的對象。CIA祕密行動小組從歐洲難民營裡吸收人才,組成一支祕密大軍。它培訓約五千名志願者作為「後核戰遊擊部隊」,一旦發動核武攻擊之後就會打進蘇聯。另外,美國空投孤鳥特工進入蘇聯集團,執行諜報任務,或與抵抗運動建立聯繫。他們大部分被逮捕和殺害。祕密行動小組負責人佛蘭克.魏斯納(Frank Wisner)的願景是滲透進東歐集團,從而分化它們。魏斯納希望透過心理作戰和地下援助—提供武器、無線電台和心戰文宣—或許可說服東歐人民起義,推翻他們的共產黨高壓政府。但是,幾乎所有這些深入敵後祕密行動的努力全都失敗。它們所獲取的情報極少,難以撼動蘇聯。

CIA特工仍然不得其門而入。赫姆斯回憶說:「達成我們使命的唯一方法是開發內部消息來源—要有坐在決策者身邊、聽到他們辯論、讀到他們電函的間諜。」但是赫姆斯也承認,在莫斯科吸收和運作能在蘇聯領導人的決策之前發出示警的間諜,「其困難度如同在火星派駐間諜」。一九五三年,針對CIA掌握的蘇聯集團情報進行全盤評估,得到的結論相當嚴峻。報告坦承:「我們對於克里姆林宮的觀點沒有任何可靠的內線情資。」軍事方面,它說:「對於敵人的長期計畫和意圖,基本上並無可靠的情資。」評估報告中警告:「一旦遇到突襲,我們無法希望取得蘇聯軍事意圖的任何詳細資訊。」CIA成立後的前幾年,它發現「要派特工滲透進入史達林這個多疑的警察國家近乎不可能」。

赫姆斯說:「當年我們有關蘇聯的資訊確實十分稀少。」

儘管困難重重,CIA在一九五○年代和六○年代初期仍有兩項突破。派特.波帕夫(Pyotr Popov)和歐列格.潘可夫斯基(Oleg Penkovsky)都是蘇聯軍事情報官員,是最早替CIA當間諜的。他們全出於自願,不是吸收來的,把大量機密情報從莫斯科外洩給CIA,兩人都證明是祕密工作的佼佼者。

一九五三年元旦的維也納國際區,有位美國外交官員正要上車,突然有個矮胖粗壯的俄羅斯人塞給他一個信封。當時的維也納仍由美、英、法、蘇四國部隊占領,是個時刻充滿緊張又猜疑的城市。信封中有一封俄文信,日期一九五二年十二月二十八日的信裡說:「我是個蘇聯軍官,希望和美國軍官會面,樂於提供某些服務。」信中敘明會面的時間和地點。當時這一類的提議在維也納司空見慣;有一群騙子試圖編造假情報賺些小錢。CIA很難全部過濾,但這次這封信似乎不假。到了下一個星期六晚間,這個俄國人如期現身—戴頂帽子、穿著臃腫的大衣,獨自站在一處門廊的陰影下。他是波帕夫,蘇聯軍事情報機關「蘇聯軍事參謀總部情報總局」(GRU)的二十九歲少校軍官—GRU是KGB的小老弟。波帕夫成為CIA 第一個、也是當時最有價值的地下軍事情資來源,提供蘇聯陸軍和安全機構內部運作的情資。一九五三年一月至一九五五年八月之間,他在維也納和CIA人員碰面六十六次。CIA的對口人員是出生於聖彼得堡俄羅斯名門世家的喬治.卡瑟瓦德(George Kisevalter),幼年時就移民美國。經過一段時間後,波帕夫告訴卡瑟瓦德說,他是農民兒子,在茅草屋、泥土地長大,直到十三歲才擁有生平第一雙皮鞋。他痛恨史達林透過強迫集體化和飢荒摧毀了俄國農民。他替美國人當間諜,是為了報復雙親在窩瓦河附近小農村故里遭到的不公平待遇。卡瑟瓦德在維也納CIA的「安全屋」擺了一些美國雜誌,如《生活》、《展望》等,但波帕夫只著迷一本《美國農村雜誌》(American Farm Journal)。

CIA幫波帕夫打造一把鑰匙,能打開GRU維也納站的機密抽屜。波帕夫指認出蘇聯在維也納所有的情報人員,交出有關華沙公約部隊相當廣泛的情資,更提供卡瑟瓦德若干無價之寶,如一九五四年蘇聯軍方使用原子武器的野戰手冊。一九五五年,波帕夫奉調回莫斯科,CIA總部派出專人祕密前往莫斯科,勘察放置交換情報的祕密地點,好讓波帕夫留下訊息。但是這個CIA情報員表現太差,落入KGB「蜜糖罐」陷阱,後來遭到革職處分。

CIA首度在莫斯科建立據點的企圖以失敗收場。