作者為北市聯醫松德院區精神科醫師、臺灣精神分析學會名譽理事長、北市聯醫「思想起心理治療中心」心理治療督導,部落格和臉書是「文三七人在它稻和鷹的糾纏裡」。

最近一篇報導湯姆熊殺童案犯罪者的文章〈血是怎麼冷卻的:一個隨機殺人犯的世界〉,寫出了強烈強力卻令人無力的故事。我們如何看待這種故事呢?這是寫實報導或是小說呢?

其實我是希望它只是小說,到底它是真實故事或是小說會比較讓人們思考呢?我試著談論記憶的課題,尤其是如果記憶涉及法律課題,以及有法律責任的歸因時,這種故事裡涉及的記憶問題就需要更多角度的思考。

以下的論述是一種通論,而不是針對該報導裡犯案的個人。

首先,有一個現象值得思考,當隨機犯案者的人生故事被呈現時,也許讓讀者了解犯案者的生活困境,尤其是大家常渴望知道犯罪者的心理因素,以及這些心理因素在生命歷程裡的遙遠成因。雖然我們想到所謂「遠因」時,就是假設父母因素的影響,或者在生命早期曾發生何種創傷事件的影響?

但是這些被找出來的早年因素,卻常是帶來更多的無力感,這是不少友人閱讀這篇報導後的感覺。因為稍有臨床經驗者早就知道了,這些嚴重問題或某些症狀,不是知道了早年的生命故事就會解決。而且讓家人變成犯罪者犯案的遠因,家人變成了另一種禍首,這種推論勢必帶來另一種反彈。這是過於簡化的前因後果的推論所帶來的問題。這是心理學的假設,或社會安全網改善的方向,或者是法律學上的究因,是有不同的意義。

如果目前只從當事者所說的故事,或鄰居朋友的說法,這是「歷史事實」嗎?如果是這樣子,好像以前的口述筆錄就是犯案鐵證,但是筆錄一定是歷史事實嗎?如果有人從小因為種種不明原因而常覺得罪惡感深重,一切都覺得自己做錯事(這是「心理真實」的結果),這是我們在看相關者的故事時需要慎思的地方。

至於大家都好奇的原因,這涉及的是通論和個論。

通論上,友人曾以俄羅斯娃娃比喻很精彩明確,但也令人傷感的現象,談的是代代間的重複,這一代重複了上一次的暴力問題,這種觀察容易讓我們假設目前的問題和上一代的關係,但這是什麼關係呢?

在精神分析技術史裡,早年曾風行的起源學式的詮釋(genetic interpretation),將目前的問題和症狀,跟生命早期史的事件相連結,形成一種線性前因後果式的詮釋(忽略了生命過程裡的保護因子),但是臨床上早就發現這種起源學詮釋法,對於問題的改善相當有限,甚至帶來更多防衛,因此在精神分析裡已相當少使用起源學式的詮釋技術。

當我們歸結父母是「病源」時所帶來的反彈,和父母覺得被污名化(這在先前發生的隨機殺人事件裡也有類似爭議),因為治療師很難在「歷史事實」上再找出當年的證據,畢竟,回憶不必然等於「歷史事實」,就算有具體可見的硬證據,也會是多元論點的不同詮釋。

理論上,小孩會受父母的影響是一種通論,也是大家共有的經驗,但是這離要歸結父母是病源,兩者之間仍有落差,需要另一種大多數人接受的進步意識概念做為後續的判斷基礎。通常這些進步的意識概念,需要在社會裡掙扎過一段時日才會被接受。

在個論上。論及任何個別個案時,我們常說「每人都是獨特的」,這句話如果不是應付的說法,在臨床上要如何思索它呢?是很困難的課題,但在找到所謂癥結點之前,我們還要先注意任何歸因所帶來的副作用。

例如,因為是隨機式且單人行動,不是結構式的幫派舉動,就算是統計已有案件的相關條件,例如從小到大的生活狀況,如果這些統計呈現某些共通因素,例如年輕人、無業、孤獨、喜歡上網等等結果。

這些統計結果當然有它的社會政治結構的意義,讓社會溝通和教育有一些參考因子,做為後續長期處理的依據。由於這些隨機案例的個別性很高,很有可能讓這些統計學後的結果,理論上變成為預防要件,通常是可見和可操作的因素,容易傾向採取寧可錯殺一百不可錯過一人的策略。反而讓那些統計出來的現象,可能變成另類的污名化,這仍是目前常見的社會反應。

通論上,例如三十年前的某事件,造成三十年後的某反應,這種論述不能說全錯,如同混沌理論描述的,東方一隻蝴蝶飛起來時翅膀的動作,影響了西方的颶風,或者兩者間有相關,或有「某種」非線性動力的前因後果關係。就臨床來說,我們還面臨一個很重要的難題,不少人有類似童年經驗,何以不是每個人後來都會出現隨機式事件?

意味著還有其它因素(有人說是保護因子)影響著這種遠因近果的關係,這些因素有些是存在記憶故事裡,但是早年創傷的個案經驗,很難不依當年的恐懼經驗和後來其它經驗而扭曲記憶,並非是意識刻意的扭曲,而是人為了活下去不自覺的結果。

如果在診療室裡面臨困局而挫折覺得無計可施時,當時天馬行空的想像和推論,是避免走進死巷的重要動力,這是我對於精神分析家比昂(Bion)的思考理論的看法,但是在診療室裡我們可以保持慢速度,重複又重複地觀察後再下「初步暫時的」結論,這是重要的科學過程。在診療室裡,從想像和推論裡建構出某些假設和觀察,但是要運用到社會事件,尤其是隨機殺人事件,的確仍需要很多想像和推論,因為我們所知有限。

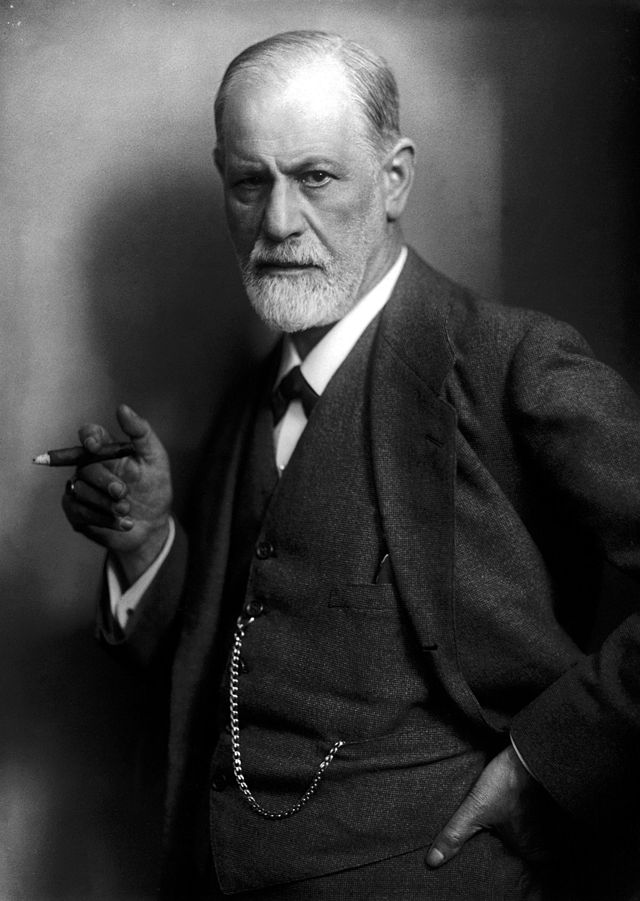

如同佛洛伊德在《朵拉》案例裡提及,可以重見天日出土的古董(意指早年的經驗)仍是斷垣殘片,但是正如光明磊落的考古學家,在每個案例中當確實有根據的部分在那裡結束「我的建構就從那裡開始」。要如何不被當事者的故事給綁住,避免因此而無法思考其它可能性,的確就構成了我們的難題。

佛洛伊德全集的英譯標準版本裡,對於創傷理論有英譯’deferred reaction”(延遲的反應)的術語,但這英文詞卻造成精神分析臨床家難以運用這個概念,因為延遲的反應就表面意義來說,是當年的創傷以原貌留在某個地方,直到後來某個時候才出現反應。

但臨床上發現,成人個案對於早年的受創經驗,在治療過程裡會隨著時間的變化(另種說法是隨著對治療者的不同移情變化),而有不同的詮釋和不同心情,有時是憤怒不滿,有時是替當年加害者著想,反而覺得是自己不好或不夠好才會發生當年的事情。

後來,對於創傷的概念,法文字”après-coup”(事後)的說法,才更接近佛洛伊德起初對於成人個案的童年創傷經驗的觀點。事後如何解讀當年創傷事件,才是引起後續會如何經驗當當年創傷的基礎。這也才能解釋何以後來的社會政治勞動條件等等,會成為後來發生隨機殺人事件的可能助因。

因為並非所有曾經歷類似創傷經驗者都會出現問題,因此需要再納進後來的因子一起考慮。雖然在診療室裡,仍會以內心世界為工作焦點,但是考慮重大事件在社會裡的位置時,就需要心理之外的其它因子一起參考。

這才能說明何以不是知道童年往事就解決了問題,因此無法如一般所期待的,就把它忘掉或放掉了,因為後續狀態對當年創傷的恐懼和無力感,仍不斷衍生出不同詮釋而影響著當事者,這是記憶會隨著後來的不同詮釋,不自覺地修改記憶的部分原因,讓隨機殺人犯的人生故事變得有些撲朔迷離。雖然那些故事原本就不預期被知道,或者心中已經吶喊多年希望被聽見,卻一直被忽略的故事。