作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

前言:轟動日本社會的「大逆事件」(1910)爆發以前,幸德秋水(1871-1911)作為無政府主義者已經享譽盛名,他善於行銷革命鬥爭理論,又有極大號召力,直接行動論頗得追隨者的共鳴。

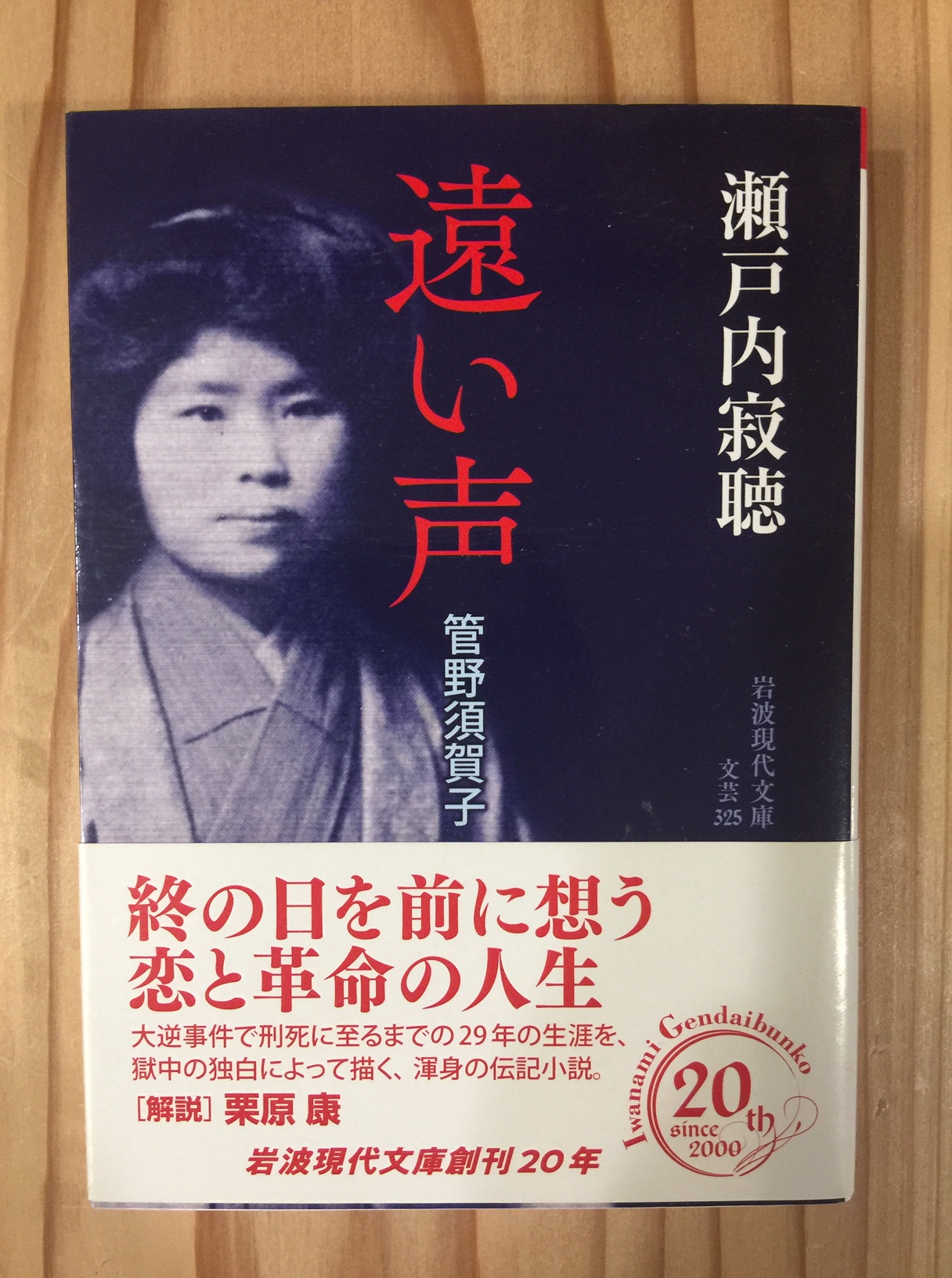

然而,這起暗殺(明治天皇)的事件,旋即造成了看得到的連銷效應。與此同時,那些或顯或隱的社會主義遭到了逮捕,公開表明未參與的幸德秋水被視為該事件的首謀,翌年24人被判死刑,12人處以絞刑,包括新聞記者暨婦女運動家後來成他的妻子管野須賀子(1881-1911),她是12人之中唯一的女性死囚。

另外,12人因特赦改判無期徒刑。在日本,有關「大逆事件」研究成果龐大豐富,多半圍繞著與民權運動的政治運作、以新聞記者的角度來考察戰爭與大眾,最後把批判矛頭指向政治陰謀論,亦即明治政府製造該事件目的在於,運用國家暴力機器將所有的主義者(反對勢力)一網打盡。然而,我們若暫時撇開革命家壯烈犧牲的固定敘述,轉向革命家刻意淡化的性愛(婚姻)觀、放蕩的男女關係,同樣可以另有所獲,進而意外地還原出真實的人性面。

靈與肉的艱難歷程

管野須賀子的家庭條件很好,是管野家中的長女,父親當過法官和法律辯護人以及礦山經營者。她十九歲時,與東京深川的富商小宮福太郎結婚,不料,性格暴躁的丈夫沉淪於妓院,她最終因彼此性格不合離家出走。離婚後,她師從已婚比她年長三十五歲的作家宇田川文海,1902年進入《大阪朝報》擔任記者,在生活上文海對她甚為照顧。但嚴格說,他們二人看似幸福的生活背後,各自存在著極端自卑感的陰影。

首先,須賀子很不滿意自己的面貌,有一次,文海不加掩飾地說,她的長相如彥根屏風上的女人的臉,其實就是妓女的臉孔。文海看見須賀子面露慍色,不但不加以收斂,甚至更放肆地說,傻瓜,最吃香的妓女都不是美女,全和她一樣凹臉塌鼻子的大扁臉,說完他還放聲大笑。由於這個刺激,須賀子想改變容貌,明知道做隆鼻手術有風險,可能留下後遺症,卻擋不住內心的煩躁與苦悶。誰知隆鼻手術失敗了。一到夏天,那灌進去的石臘軟化了,鼻樑隨之走樣,到了冬天,它又凍得硬梆梆,將鼻子撐得發紫,而且有強烈的異物感,整天感到從鼻子到腦門,有時直到後腦勺都在隱隱在痛。這真是矛盾衝突的結果,愛美之心壓過了知性的自信。做了手術以後,鼻樑固然挺直了,但兩隻眼角也因之上吊起來,給人一種陰森可怕的感覺。這時候,她突然留戀起以前自己那張蠶豆形的臉龐。

在經歷和容貌上,宇田川文海不比女友管野須賀子強多少。他本來是個美男子,身材高挑五官俊美,有資格當一名演員。無奈命運作弄,他在十歲時失去了父母,小小年紀就飽嚐了家破人亡的痛苦,這情況與川端康成的成長歷程相似(參閱小谷野敦《川端康成傳:雙面人》)。倒楣之事接連而來。在十二三歲那年,他走在夜路上,碰上了一個狂暴的試刀者,下巴上挨了一刀,後來找了個蹩腳的醫生治療,留下一個難看的刀疤,而且下巴也歪了,成了一個不堪正視的醜八怪。所以,他每天早上醒來就戴上一個白色大口罩,將臉孔遮得很緊。

可是,到了睡覺的時候,就只好摘下來了。問題是,文海的下巴照樣長鬍子,而剃鬍子這種事就落在須賀子的手上了,有時候,鬍子長得歪七扭八不好剃,有時還得用鑷子拔。這樣看來,須賀子顯然受到不公平的對待,心裡多所抱怨過,但在她看來,當時宇田川文海是大阪關西文壇的權威人士,宛如一座可望不可即的高峰,尤其他身上有著知識人的氣質充滿巨大的魅力。不僅如此,文海教她寫文章的技巧,怎樣使用標合符號,從壁龕的裝飾、書畫的欣賞或者戲劇,以及曲藝的品評等各種基本知識,幾乎全出自他的教導。這些矛盾組合的結果,怎麼看都是無法調和的,難怪後來須賀子的同居者革命理論家荒畑寒村(1887-1981)罵說,與其說,須賀子接近他是來討教小說的寫作技巧,不如說要他把她的小說推銷出去。其後,須賀子也自問,她竟然以自己的貞操換取生活費,這是墮落的開始嗎?正如荒畑寒村所說的肉體的墮落嗎?

奇妙的身體地圖

從另個角度來看,管野須賀子從宇田川文海那裡,學到了許多奇特的身體經驗——如何識別人體地圖。那年文海五十七歲,非常注重身體保養,幾乎到了神經質的地步。每天用冷水擦澡,食糙米,練弓術,所有有益健康的方法,他都熱心堅持。文海洗澡的時候,總是叫須賀子用提桶滿滿地舀上一桶水,從背脊到胸膛替他沖上了一遍。熱水猶如荷葉上的露珠,嘩啦啦地在文海的與年齡不相稱的緊繃的皮膚上溜散開來。

其後,他愜意地喊叫一聲,曲起雙臂,向她顯示他手臂上的肌肉。文海告訴她,健康的身體一澆上水,皮膚上的脂肪會很快把水彈開,水在上面沒法停留。年齡一大,那速度自然就減慢和消失。如果水一澆上去就粘在皮膚上,形成一幅地圖般的圖案,那就說明這個人壽命不會太長了。那時,須賀子才二十歲,皮膚一遇到熱水,便呈現出櫻花似的淡紅色,水潑上去,立刻就像蛇似的滑掉了。

乳房上更是如此,如同把水潑到長滿茸毛的水蜜桃上,別想有一瞬間的停留。對須賀子而言,在大阪與宇田川文海同居的那段日子,是其一生中穿著最華麗生活最奢侈的時期。宇田川文海的生活有幾分貴族色彩,差不多每個星期都要叫京都的裁縫師傅來替她量製新衣服。她覺得自己不會穿搭衣服,但他偏愛讓她穿那種豪華的印著山水花鳥的綢料衣服。到了夏天,他還特別染製了一套模仿螺鈿拜秋草的縐綢浴衣,而且要她赤裸身子直接穿在身上。以現今角度來看,須賀子與宇田川文海之間的男歡女愛,不算罕見的行為,但在當時,這樣做依然要面對巨大的道德壓力,以及同陣營夥伴們的尖銳非難。

革命家總是需要性愛能源

管野須賀子與宇田川文海分手以後,認識了革命理論家荒畑寒村,出於仰奉社會主義同志的相互吸引,須賀子很快在京都與寒村同居,後來跟隨寒村回到東京柏木的老家安住了下來。那時,正值足尾銅礦(位於日本栃木縣上都賀郡足尾町)大暴動,那次暴動起因於平時礦場公司苛刻對待礦工,導致足尾銅礦的礦工和職員在坑道裡發生衝突,礦工用炸藥炸毀了房屋,石油庫和火藥庫,一直鬧到高崎出兵鎮壓,才算平息下去。那時候,荒畑寒村二十二歲,擔任《平民新聞》的記者,報社派他深入現場實地採訪。

實際上,原本平民社一名記者已去那裡採訪,後來因同情足尾的礦工參與了暴動遭到逮捕,因此,報社急忙派寒村去代替,其處女作《谷中村滅亡史》(1907),正是以足尾銥毒事件為題材寫成。不料,就在寒村直奔礦場那天夜裡,其身體衰弱的妻子(秀子)病情突然惡化,讓同居人須賀子坐立不安,一夜都沒有合眼,連夜請來了醫生救治,但是,醫生說她的結核已擴散到胸部,精神狀態甚為混亂,任何人的勸說聽不進去,也不認得代替丈夫寒村在旁照料的須賀子。兩天後深夜,寒村返回家裡,他穿著向同志山口孤劍借來的一套西裝,渾身濺滿了泥漿。據他表示,足尾下了暴風雪,而且小鎮上已經宣布戒嚴,他冒著風雪好不容易才逃了出來。

其實,寒村與須賀子很想把秀子送去住院,因他們二人的薪水少得可憐,其他朋友又窮困,想借也借不到錢。結果,這個可憐的革命家之妻,在家裡放了兩個星期,就這樣撒手人寰了。第二天,這對革命情侶把秀子火化了。

那紛擾如絲的糾葛

以無政府主義者堺利彥(1871-1933)為首,十幾名平民社的成員都來參加葬禮,寒村和三名平民社搬抬棺材,喪事辦得極為簡陋,沒有旗幟,沒有鮮花,沒有請和尚來誦經起度亡魂。必須指出,像荒畑寒村和管野須賀子等唯物主義者,不相信人死後靈魂還能存在,他們認為人的肉體一燒毀,只能回復到原子的狀態,除此以外,再也不會有什麼東西留在世界上。正因如此,思想激進的須賀子從來不相信和尚念經對死去的人有半點好處,所以,她每次到寺院去從不布施,還曾寫信向賣文社的堺利彥表示,她不在乎有無墳墓,最好是把她燒成骨灰,撒到品川的海灣上,要不就把她葬到雜司谷的死囚墓地裡。

饒富生趣的是,革命家同志的愛情故事,進入1908年以後,出現了戲劇性的變化。是年6月22日下午,十餘名社會主義陣營人士租下東京神田的錦輝館(電影院)為歡迎因言獲罪的山口孤劍出獄歸來。在歡迎會上,首先由發起人《平民新聞》編輯石川三四郎致詞,接著西川光二郎和堺利彥上場問候大家,其後進入餘興表演,傍晚才結束。

豈料,散會之際,荒畑寒村、宇都宮卓爾、大杉榮、村木源次郎等強硬派分子,猛然拿出並揮舞紅底白字寫著「無政府共產」「社會革命」「SOCIALISM」的旗幟,開始高唱革命歌曲。石川三四郎加以阻止,強硬派分子依然故我,一面高喊「無政府主義萬歲」,一面跑到錦輝館外面宣示,與埋伏在外的警察正面衝突,雙方為了搶奪赤旗發生嚴重扭打起來。衝突結束後,荒畑寒村、宇都宮卓爾、大杉榮、村木源次郎、佐藤悟、徳永保之助、森岡榮治、百瀬晋等人,包括四名女性(大須賀里子、管野須賀子、小暮礼子、神川松子),上前制止的堺利彥和山川均,以及兩名好奇圍觀的群眾遭到逮捕。

赤旗事件後,荒畑寒村被判一年徒刑,關押在千葉縣的監獄。入獄期間,他的革命之妻管野須賀子琵琶別抱,與後來大逆事件中的首謀幸德秋水同居了,為此幸德秋水與妻子千代子離婚,另一方面,須賀子寫信給獄中的荒畑寒村提出離婚要求。

收到須賀子寄來的離婚同意書,荒畑寒村表面上硬裝好漢,其實內心憤憤不平,但為了維持社會主義理論家的面子,又不得不按住怒火,言不由衷的回信:

我完全明白你這封信的意思了,這根本不是商量與否的問題,不過是給我發了一個通知。這樣的信本來是無法回的,但我還是向你表達一下「以主義的名義我欣然同意」的意思吧。既然你信奉的是個人主義,不用說別人,就是我也沒有權利對你的行為說長道短。更何況你所做的也僅僅只是踐行了平生所主張和所鼓吹的事情。我只能在這裡衷心祝福秋水兄和你所組成的新家庭圓滿幸福了。坦白說,現在對我而言,這種悲劇性的結局多少還是痛苦的。但我是始終希望你幸福的,所以,為了你,我還抑制自己的個人感情,真誠向你們道賀……。

然而,荒畑寒村這封故作寬容大度的祝賀信,很快又給自己下一封遺恨綿綿的回信給推翻了:

……不!你們毀了我的希望、我的光明,你們使我拋下了主義、理想、使我成了一個被人唾棄的「不知廉恥的傢伙」,使我背叛自己的父母、兄弟、朋友、走上了自暴自棄的道路。你們是我最大的仇敵!在沒有殺死你以前,我決不應該先死!你們是兩個可惡的傢伙!你們有什麼權利折磨我,使我流淚,使我痛苦?這還不夠,你們還要來侮辱我,挖苦我,嘲笑我!我可以對天發誓,這輩子不見到你們的血,決不算我的怨氣全消!

誰來燒息革命之火?

同為革命同志的幸德秋水又如何回應呢?他不得不寫信安撫荒畑寒村的怒火,必須措詞得宜再現自己的艱難處境。七天後,幸德秋水這樣回信道:

賢兄,我可以理解您對我的憤怒和怨恨。好吧,為了讓賢兄發洩這口怨氣,我心甘情願把自己送到您的槍下。不過,我決沒有嘲弄侮辱您的意思。我只是哀嘆命運的殘酷和不幸,致使你我之間發展到不能相見的地步。即使在你把我看成仇敵,手持凶器想要結果我的今天,我對於賢兄的懷念之情絲毫沒有改變。我相信,我能夠以最愉快的心情死在賢兄的手下。……我和管野的戀愛關係,被認為是亂倫敗俗的罪惡行為,遭到同志們和社會輿論的指責。從去年夏天開始,為了這件事情,同志們把我說得一無是處,更有甚者把我說成是一條已被敵人收買的走狗!另一方面,政府對我的迫害不斷升高,使我陷入衣食無著、告借無門的絕境。我賣掉自己心愛的藏書,賣掉刀劍,變賣祖母留給我做紀念的金銀手飾,連鄉下老母居住的房子也被我賣掉了。……幾些天,警方好像已經察覺到賢兄身藏手槍、短刀一類的凶器,正四處找尋賢兄的蹤跡。這兩天,他們也上門詢問我,但是我守口如瓶寧可死在賢兄的槍口之下,也決不會出賣賢兄。再說幽月(管野須賀子)為了頂替(我)以坐牢代替四百圓的罰款,已於十八日入獄,所以無法將賢兄的信文給她看。在東京的同志對她嚴肅批評,說她在外面逍遙自在尋歡作樂什麼的,由於長期以來的惡戰苦鬥,她患了歇斯底里症,平均每年都要進一次監獄,這次已經是第三次了,她的肺部和肋膜嚴重受損,我擔心她這次是否能活著出來。因此,希望賢兄在怨恨憎惡之餘,還應該看為事業做出的犧牲。

荒畑寒村讀完這封充滿仁義道德有點告哀討饒的長信,反而勃然大怒,破大罵幸德秋水的虛偽與卑劣,斥罵他是個膽小如鼠的傢伙,更想與幸德秋水決一死鬥。出獄後,荒畑寒村帶著一把手槍打算射殺須賀子未果,後來,又說要暗殺首相桂太郎,不過,這兩個死亡威脅都沒實現。因此,有同志批評寒村的做法太無情,即使須賀子移情別戀了,畢竟為他解決了很大程度的性飢渴,填補了革命家習以為常的性暴力,沒有功勞亦有苦勞,何必趕盡殺絕呢?

針對這件不堪的往事,與荒畑寒村熟識往來的女作家瀨戶內晴美的見聞記〈為女友之辯〉,頗能為這段當事人刻意回避的祕辛提供了極佳的注腳。這篇文章收錄在荒畑寒村《寒村茶話》(1979)一書篇末。瀨戶內晴美毫不留情地指出,在同陣營作家的描寫中,一般讀者都有這樣的印象,荒畑寒村對於社會主義運動貢獻極大,與煙花柳巷和脂粉味距離遙遠,其實不然。他的老家位於橫濱遊郭(妓院區)正中央。他生下後不久,送給別人扶養,因此,其少年期和思春期,都是在這紅燈區長大的,只是在寒村的著作裡幾乎看不到這方面的記述。在瀨戶內晴美的調查經驗看來,幼年時期的寒村早就被那些苦命妓女又親又吻抱個無數次了。

成名之後,英俊瀟灑的寒村經常進出茶屋妓院,受到妓女們的愛戴,她們一看見寒村,就說「寒村先生,近況如何?您還記得我嗎?今後,還請您多多光臨指教呀!」有一次,寒村甚至公開稱讚,他最喜愛名妓園子了,好酒量又姿色絕倫。

此外,寒村有一副好聲音,演講聲調很有磁性,在座談會上,更是妙語如珠,難怪輕易就擄獲那麼多女性粉絲的仰慕。然而,當瀨戶內晴美探問他當年與管野須賀子的關係,寒村的太太初枝正好在場(其實,這是瀨戶內晴美故意為之),但這位革命英雄寒村竟然支支吾吾起來,不知該說什麼好。

後來,寒村與瀨戶內晴美同乘汽車至銀座途中,晴美詢問寒村現在最想做什麼事情?寒村低聲說道,他很想一死百了。不過,深諳男女之歡的比丘尼作家瀨戶內晴美故意調侃地說,「老師啊,如果我還有頭髮,您已年近九十而我五十好幾了,您大概也不會在我家過夜吧?」這話問得寒村答不出來。

如何辯識模糊的尾聲

確切地說,晴美發動這個諸問,其實是為管野須賀子鳴不平,因為寒村在外頭放話,說管野須賀子是個惡妻,性欲極強的女人,入睡前,她頻頻掀動蚊帳一角,示意忸忸怩怩的他趕緊入帳做愛的操練……。到了最後,寒村究竟表露肺腑之言,他很感謝瀨戶內晴美的義舉,為薄命的管野須賀子建立墓碑,須賀子地下有知,定然萬分欣喜的。

綜觀上述革命家們的情愛故事,我們似乎也得到了一個結論,那就是當掌握強大話語權的宣傳機器透過各種手段操弄政治意識形態,刻意突顯革命家地位的同時,我們可以用性愛觀來檢驗他們的人格本色,因為在價值混亂的時代裡,人與野獸之間的界線,很難一眼就看穿的。