目前任教於英國曼徹斯特大學「科學、技術和醫學史研究中心」,教授醫學史與科學史。在印度尼赫魯大學取得博士學位。被英國大學聘任之前,於印度教書。著有《當代印度裡的西方醫療》、《物質和醫療》、《英屬印度的細菌學》。

病菌與文明

我將就病菌與文明的關係來探究帝國主義下得的病菌史。病菌學說發現特定的病原是特定疾病的成因,提供了新的可能性以及迫切性去消滅疾病。然而,醫師和衛生官員從未完全接受病菌學說。即便在病菌學說已經確立之後,盛行於熱帶地區或歐美窮人的疾病仍和數個世紀前一樣,和骯髒連結在一起。例如,一八九〇年代的霍亂被形容為「由骯髒的人帶到骯髒地方的骯髒疾病」。

一八七〇年代的酵素學說(zymotic theory)認為疾病是由分解與退化所造成,而創造了新的連結,將病菌學說與稍早的腐敗觀念關連在一起,並納入原先和骯髒腐敗相連結的道德價值觀,認為骯髒與病菌都會助長疾病。醫師相信道德瘴癘和物質瘴癘是相對應的;道德汙穢和身體汙穢同樣令人擔憂。就衛生與道德而言,新的病菌都代表了汙穢。病菌的「人類帶原者」(human carrier)理論認為,即便是最健康的人也可能在體內帶有病菌而感染他人,但本人卻沒有顯示出任何的疾病症狀,這重申了要根據種族和階級來進行醫學隔離。因此消滅病菌也成為一種清潔行動,清理掉汙穢、不乾淨的習慣與偏見,甚至隔離不受歡迎的種族與族群。另一方面,巴斯德學派的科學家、公共衛生官員、疫苗接種者和政府,認為消滅熱帶疾病或窮人的疾病不僅是針對病菌進行疫苗接種,也是改革社會與文化的行動。汙穢與病菌的觀念在熱帶殖民地被賦予新的意義,帝國的醫療人員採取道德十字軍姿態,對抗殖民地和熱帶的病菌、疾病與偏見。細菌學在殖民地成為科學與工業現代性的新象徵,巴斯德滅菌法和疫苗接種在殖民地許諾了商業與工業的進步,因此消滅病菌經常象徵著消滅野蠻。

在亞洲、非洲、澳洲及南美洲的不同殖民脈絡下,「文明」一詞取得了不同的意義。就階級、種姓與種族而言,它反映了一個群體或社群將其文化優越感強加在另外一群人身上,使得前者能夠決定後者的生活條件和經濟活動。病菌為政治、經濟與社會的歧視和隔離提供科學上的有效性。例如,十九世紀晚期在巴西里約熱內盧,該城的菁英使用「文明」與「病菌」等名詞來保護自己的特權,區隔城市的窮人。先是將窮人等同於汙穢與疾病的帶原者,接著將他們從市中心驅離,改變其日常習慣,大規模強迫接種疫苗。而里約城中日益增長的隔閡有更大的帝國背景。巴西是「非正式帝國」的一部分,高度依賴外國對成長中的可可與橡膠大農場進行投資,這同時導致移工和都會菁英的增加以及貧富差距擴大。對國際資本的需求導致里約快速成長,國際資本提供資金並且規畫和督導經濟轉型,不僅里約熱內盧甚至整個巴西都是如此。城市菁英藉由「文明」一詞「改革」窮人的生活。由巴黎的巴斯德研究所訓練出來的奧斯華多.克魯茲(Oswaldo Cruz)擔任公共衛生總長,採取清潔城市的新措施,引進對都會窮人的疫苗接種。一九〇二年克魯茲在里約建立細菌學研究所,並在城中展開嚴格的疫苗接種規定,且限制窮人進入城市某些區域,讓窮人遠離富人的視線。

在澳洲,「文明」用來標示白人居民和亞洲移民之間的分隔線。澳洲政府在二十世紀發動了一位記者所謂的「對外國病菌的戰爭」,基本上這是對中國移民的戰爭。在政府對「白澳」(White Australia)的想像與規劃中,中國移民被視為是危險病菌的不潔儲主。當鼠疫於一八九〇年代在中國爆發時,這樣的觀念變得非常明顯。隨著細菌理論的興起,澳洲的檢疫系統變得更為嚴格與更侵擾。移民與病菌被視為是同義詞,澳洲政府為了保護邊界不受入侵,甚至在一九二〇年代介入美拉尼西亞與波里尼西亞島嶼的公共衛生事務。澳洲的衛生官員如此做,就是認為島民「原始」而容易受到病菌侵襲,需要現代科學衛生措施。澳洲醫師在太平洋島嶼建立預防衛生措施,自認為是在將文明帶到這些島嶼。

病菌與文明在巴勒斯坦指涉的是現代性與東方主義之間的分隔。李奧.波姆(Leo Böhm)這位猶太復國主義醫師在二十世紀初期發起運動,要在巴勒斯坦設立巴斯德研究所,這個運動是要將「曠野」文明化並轉變為現代國族。他的努力受到世界猶太復國主義組織(World Zionism Organization)的支持與鼓勵。該組織的成員抱持同樣觀點,認為猶太人要在巴勒斯坦復國,有賴現代科學與科技的應用。由歐洲一些猶太醫師與博士所組成的「猶太醫師與自然科學家巴勒斯坦衛生權益促進協會」(the Association of Jewish Physicians and Natural Scientists for the Sanitary Interests in Palestine)對此也加以支持。波姆在巴勒斯坦發動對抗瘧疾的戰爭,他認為瘧疾是現代文明的禍根。他也教導人們健康衛生的習慣以及檢疫制度的好處。

帝國中的病菌

病菌學說的傳播以及在殖民地引進疫苗接種,恰巧同時發生三個重要的歷史變化。首先,在細菌學發展成一門專科的時候,熱帶已被認為是個不健康的區域。這又因為巴斯德和柯霍的病菌概念以及細菌的發酵作用,而取得更強的說服力。先前是將熱帶地區的腐敗現象連結到炎熱,病菌學說則對此提出新的解釋與意涵。這既為歐洲人殖民定居熱帶提供新的樂觀主義,卻也引發對殖民地病菌的新恐懼。正面來說,它有助於挑戰熱帶疾病的氣候決定論,藉著疫苗的幫助,如今有可能成功消滅疾病。在此同時也出現了一系列問題,例如在炎熱的氣候下疾病的表現是否不同?病菌在熱帶是否更具毒性?以及疫苗在熱帶的高溫之下是否會失去效力?

其次是歷史的巧合,正當細菌學在一八八〇年代與一八九〇年代突飛猛進時,霍亂與鼠疫數度在不同的熱帶殖民地爆發,殺死上百萬人,而且經常威脅歐洲與北美洲的貿易和邊界。「第三場鼠疫全球大流行」於一八八〇年代始於中國,很快就散播到全球。鼠疫於一八八二年從中國〔廣西〕的北海散播到廣州(一八九四)及香港(一八九四),在一八九六年抵達印度孟買,肆虐當地直到十九世紀結束。鼠疫散播到馬達加斯加(一八九八)、埃及(一八九九)、南美洲(巴拉圭,一八九九)、南非(一八九九—一九〇二)以及舊金山(一九〇〇);也傳播到澳洲(一九〇〇—一九〇五)以及俄國(一九〇〇—一九二七)。「第五場霍亂全球大流行」起源於印度的孟加拉地區並橫掃亞洲、非洲、南美洲以及法國與德國的部分地區。在一八九三年到一八九四年間,霍亂在俄國奪走了二十萬條人命;在一八八七年到一八八九年之間,在日本奪走了九萬條人命。「第六場霍亂全球大流行」在一八九九年到一九二三年之間傳播全球。它在印度殺死了超過八十萬人,然後散播到中東、北非以及蘇聯和歐洲部分地區。

這些全球大流行的爆發連結了病菌和熱帶,在歐洲的科學與通俗論述留下強烈的印象,認為有必要在熱帶進行細菌學的介入;這主要是為了保衛當地歐洲人的生命與商業利益。鼠疫和霍亂的爆發嚴重挑戰殖民地既有的衛生預防措施的效力。病菌學說和細菌學似乎是新希望,可以驅散這些恐懼,並提供鞏固帝國擴張的新力量。巴斯德主義為殖民醫學對抗流行病提供關鍵的道德與制度的指令。細菌學成為消滅熱帶地區疾病的動力之一,要讓這些地方適合歐洲人居住,並且在殖民地引進現代的農業與工業。

細菌學研究和疫苗生產在熱帶快速發展,特別是鼠疫和霍亂的研究。柯霍於一八八三年辨識出霍亂弧菌,接下來華德馬.哈夫金(Waldemar Haffkine)於一八九三年在巴黎研發霍亂疫苗。鼠疫桿菌的發現及其疫苗的歷史則更具爭議。亞亞歷山大.耶爾森(Alexandre Yersin)這位瑞士醫師以及北里柴三郎這位日本細菌學者,在一八九四年各自宣布找到引起鼠疫的微生物。他們分別代表細菌學的兩個不同學派,在亞洲進行研究競爭;北里在德國接受柯霍的訓練,耶爾森則加入亞伯特.卡麥特(Albert Calmette)在印度支那主持的法國巴斯德研究所。耶爾森在一八九五年於芽莊(Nha Trang)創辦印度支那第二家巴斯德研究所。耶爾森和北里於一八九四年六月都在香港研究腺鼠疫,這場疫情在南中國傳播並且奪走超過四萬條人命。兩團隊間彼此競爭,而兩者同時在一八九四年宣稱找到引起鼠疫的細菌。同樣地,耶爾森、拉斯提格(A. Lustig)與哈夫金在一八九七年的鼠疫全球大流行期間,各自發展出不同的疫苗,相互競爭。

一八七〇年代晚期與一八八〇年代對於不同疾病病菌之搜尋,特別是在熱帶地區的搜尋,伊蘭娜.羅維(Ilana Löwy)形容是「微生物獵人」(microbe hunters)的勝利。除了鼠疫、霍亂、狂犬病與炭疽熱之外,細菌學家成功發現並培養許多致病細菌:斑疹傷寒(一八七九)、痲瘋(一八八〇)、肺炎(一八八二)、結核病(一八八二)、白喉(一八八三—一八八四)、破傷風(一八八四)、馬爾他熱(一八八六)以及腦膜炎(一八八七)。找出這些病因也開啟了發展特定治療用抗毒血清的道路。在熱帶「追獵」微生物的想法跟殖民地的狩獵運動息息相關。柯霍在前往非洲時成為野生動物獵人,一九〇六年到一九〇七年他在非洲的昏睡病研究之旅,從事打獵也包含其中。他在旅程中射殺並解剖了一些動物,表面上是要找出錐蟲的動物宿主,但實際上柯霍獵殺任何他所碰到的動物,像是蒼鷺、老鷹、鱷魚與河馬。這位德國細菌學家熱衷在非洲進行研究,他對當地自然世界的著迷與恐懼,反映了歐洲殖民主義在非洲大陸的侵略冒險性質。野生動物與病原皆被視為非洲令人厭惡而危險的野性,必須加以消滅。

這些微生物獵人大為擴展細菌學的領域。細菌學者在水、土壤以及動物與人體中搜尋,發現新的病菌。柯霍於一九〇二年在特里爾(Trier)進行傷寒研究時,提出了「帶原者狀態」(carrier state)的理論。他認為健康的個人可以完全沒有疾病的跡象,但仍舊在他們的膽囊或腸子裡帶有傷寒菌,而可能感染其他人。柯霍用這個理論來解釋為何傷寒在某些人群中一直有傳染力,而具有風土病的性質。布魯諾.拉圖(Bruno Latour)的論點是,將人視為病菌的帶原者,有助於傳播巴斯德的觀念,因為任何個人都可能是病菌的帶原者,因此都是巴斯德式分析的對象。根據的拉圖的說法,巴斯德式的人口是由「有病會感染別人的人、健康但危險的微生物帶原者、免疫的人、接種過疫苗的人等等」所構成的。這標示著細菌學研究的兩個重要轉變。一方面,人體就是病菌的所在而成為研究的焦點;另一方面,這對二十世紀的種族病理學和熱帶醫學有重大影響。柯霍關於錐蟲病這類熱帶疾病的研究,進一步推展這個命題而導致非洲人被等同於疾病的帶原者。在東歐,猶太人則被視為是傷寒的帶原者而遭受粗暴的衛生措施。

將細菌學研究引進熱帶的第三個重要特徵,是其政治脈絡。細菌學發展的同時,帝國主義也到達一個新而關鍵的階段:新帝國主義時期。柏林會議(一八八五)明訂此後對非洲的殖民不用戰爭或流血,只要展現該地是歐洲強權的經濟與文化勢力範圍即可。法蘭西帝國很有效地用殖民地的巴斯德研究所來達成這個目的。這些巴斯德研究所透過其獸醫研究和巴斯德滅菌法保護了殖民地的經濟利益,也經由為當地人注射預防疾病的疫苗而展現其人道主義聲譽。巴斯德研究所成為法國殖民霸權與影響力的重要輔助。

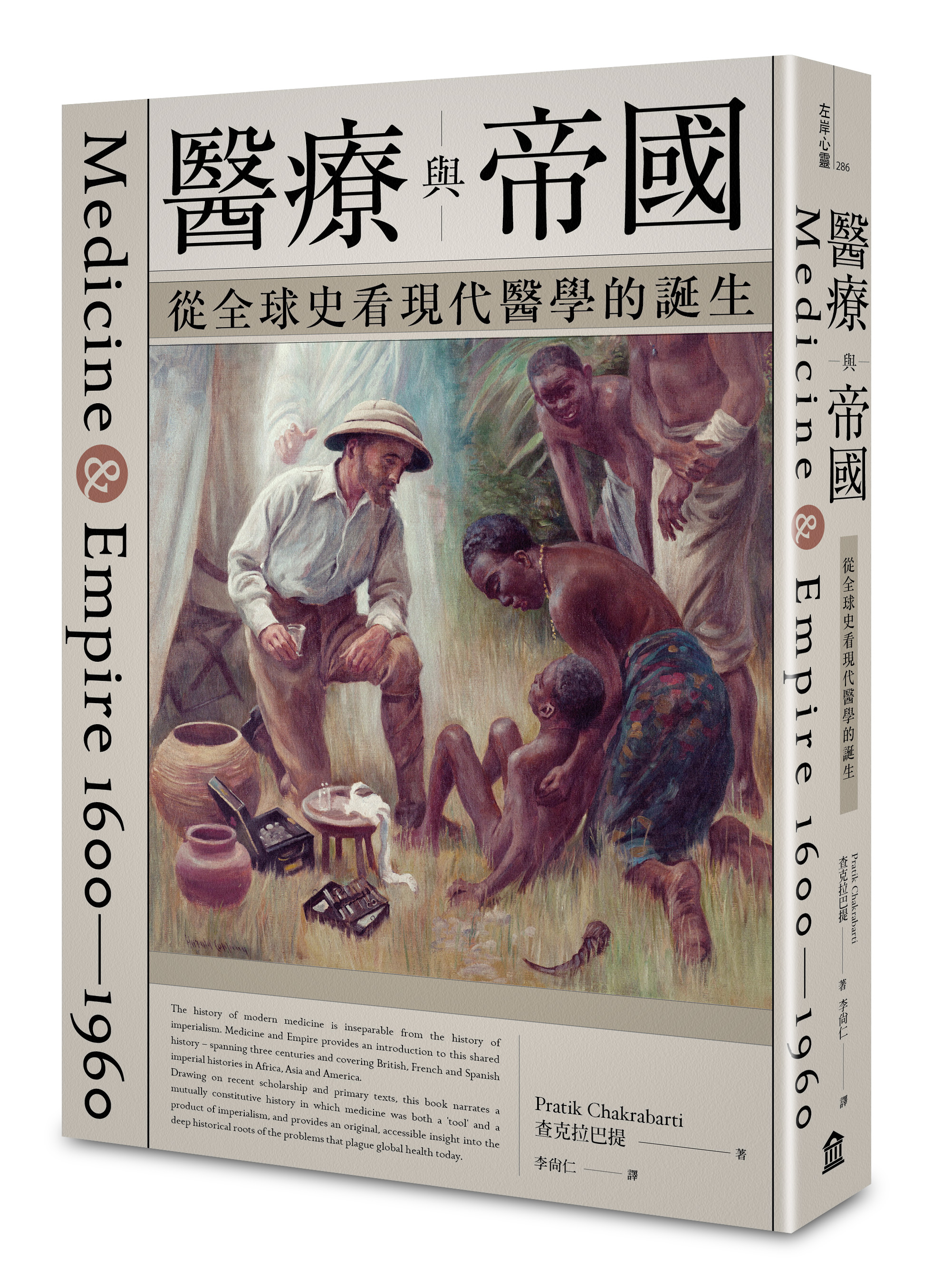

書名:《醫療與帝國:從全球史看現代醫學的誕生》

書名:《醫療與帝國:從全球史看現代醫學的誕生》

作者:普拉提克.查克拉巴提Pratik Chakrabarti

譯者:李尚仁

出版社:左岸文化

出版日期:2019年2月