本文作者被學術界認為是政治人物,被政治圈說是讀太多書頭殼壞去,想當作家但是藝文界覺得他沒有才華,因此只好繼續在學術與政治之間流浪,並嘗試寫一些風花雪月文章來野人獻曝。

部落格:http://blog.roodo.com/aswing1978

新年假期因為聽了呂紹嘉指揮國家交響樂團的「威爾第之夜」音樂會,遂有機會對自己的生活與歷史作一番反省。很多人喜歡講「藝術歸藝術、政治歸政治」,在我看來是一種逃避的想法。對美的審視標準必有其時代背景,若音樂僅就樂理結構去討論,而忽略其時代意義,那就會如同太空漫步般無處施力。所以當年讀到金耀基在《海德堡語絲》的序言時深有所感。他說:「有歷史的通道,就不會飄浮;有時代的氣息,則知道你站在哪裡了。」

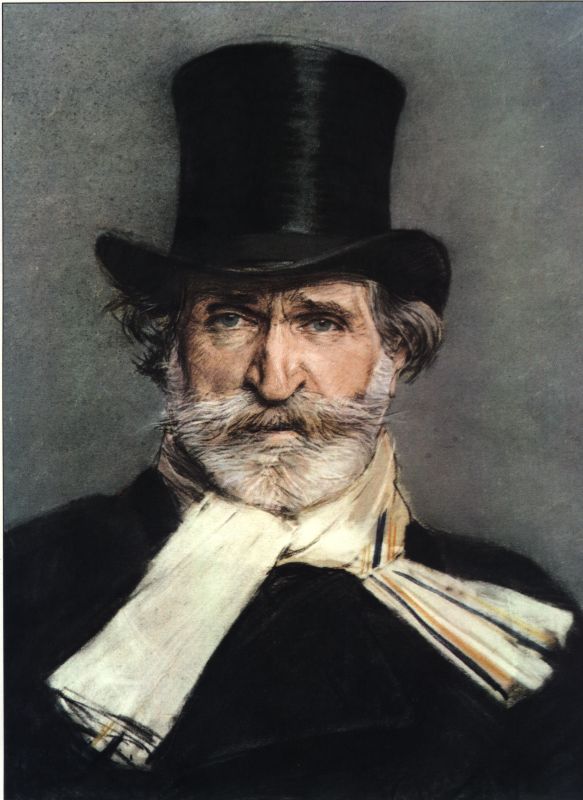

義大利音樂家威爾第(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, 1813-1901)的歌劇「阿伊達」(Aida)是我接觸古典音樂的濫觴。那時還在讀國小四年級,本來是為了穿上當年覺得帥氣,現在看起來卻很像SiSoMi的制服而加入鼓隊,但鼓隊忽然不知道因為什麼原因而解散,於是就被陰錯陽差的整併進樂隊。

當年其實是濫竽充數,因為其實看不懂五線譜,所以在樂隊就繼續被分到打擊組去。音樂之路照理說應該就此撿角,沒想到不認識五線譜的樂隊人生也可以有春天。學校買了兩顆定音鼓沒人會,我就被派去應付這兩顆人造衛星,從此天天練習當年台北市國小節奏樂隊指定曲「阿伊達進行曲」(事實上是第二幕凱旋進行曲的簡易組曲)。「阿伊達」的故事,從此滾瓜爛熟的進入我心裡。

一開始只覺得是個很扯的浪漫故事,但音樂很好聽;很多年以後有機會閱讀薩伊德(Edward W. Said)的《文化與帝國主義》第四章「運作中的帝國」(the empire at work),才算開了眼。創作於1870年左右的威爾第歌劇「阿伊達」,首演地點在埃及開羅。當時正是歐洲帝國主義擴張的巔峰階段,兵家必爭的埃及雖名屬鄂圖曼帝國一員,但實際已成為英國勢力範圍。

威爾第雖然受埃及當局邀請,撰寫歌劇「阿伊達」,但撰寫期間他本身並未前往埃及。不同於當時服務於帝國的人類學家已經開始踏查殖民地,當時的音樂家即便因應流行趨勢而開始有諸多東方情調的創作,大多數卻並未前往東方一遊。這樣的例子不僅是威爾第,比他稍晚的蒲契尼(Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo María Puccini, 1858-1924)撰寫「蝴蝶夫人」或「杜蘭朵」時,也是採取這種「搖椅上的人類學家」態度。

當時這些藝術家所謂東方,大多是閱讀人類學家的踏查資料或者訪問冒險家而來。因此其眼中的東方,乃是一種為了西方想觀看而呈現的東方。薩伊德在《東方主義》中稱這種東方為重構的(reconstructive)或者展現的(presentational)東方,他認為這種觀看「通篇所看到的是有關塵封的、老朽的和被忽視的法老王遺跡之素描、圖形及繪畫,看起來很賞心悅目且輝煌燦爛,但好像沒有現代埃及人,只有歐洲的觀賞者。」

當地所謂的歌劇院,其實也是為了服務殖民者與買辦而產生的上流享受。雖然搬演埃及故事,但其實劇中所謂埃及,與當代埃及一點關係也沒有。演員、樂手、觀眾都是歐洲人,可以說是歐洲人在埃及演東方劇給歐洲人看。而其所謂東方,即使都已經踩踏於東方土地,但著實和東方無甚關聯。

為了邀請當時已經頗負盛名的音樂家威爾第,埃及當局付給他十五萬金法郎創作「阿伊達」,並答應所有威爾第想要的條件,讓他得以對舞台擁有全局掌控權。對作曲家而言,歐洲歌劇院已經因為其歷史根源而有太多派系恩怨,無論選角、舞台,經常都得屈服於爭鬥中的現實。但東方的新興劇院,卻給創作者無上的權威,讓他得以主導全局,還有什麼比這種全權更有吸引力的挑戰?

當然,威爾第並不是帝國鷹犬,雖然拿了埃及當局的錢,但他絕對不會承認自己是在為奴役殖民地而服務。他所身處的義大利,當時正在獨立戰爭中奮戰掙扎,追求全境的獨立與統一,將法國人趕出去。

作為一位民主的信仰者,威爾第在這齣歌劇中,也善用這種東方賦予他的創作全權,刻意突顯了專制主義的可怕。藉由第二幕凱旋的祭司之口,威爾第嚴厲地批判了專制主義要誰生就生、要誰死就死的可怕。只是身處於帝國主義潮流中的威爾第,並沒有辦法警覺自己其實也是運作中帝國的一環,民主多元只限於歐洲,這正是所謂「一國的自由主義」(domestic liberalism)限制的具體彰顯。

也因此,威爾第的「阿伊達」,絕非只是純粹的音樂,而是充滿帝國運作權力的一齣戲碼。

但是,該責怪威爾第嗎?該像薩伊德那樣用力的批判他嗎?我想大可不必。畢竟那種在殖民地才能對理想全然掌握的野心,也經常被後進者拷貝。

日本人殖民下的台北比東京還要早有下水道、國民黨統治下的台灣比中國更早開始土地改革,甚至當年台商走闖中國與東南亞市場,甚至中國政府鼓勵商人「西部大開發」,其實都懷有這種浪漫的抱負施展心態。

近幾年台灣對日本殖民的反省中,興建嘉南大圳的八田與一頗受推崇,但我經常在想,八田當然有福國利民之心,但其來到殖民地的初衷,想必也與威爾第答應埃及當局類似,有追求實踐自己理想的可能性在其中吧?

權力的擁有者常常不自覺自己的優勢,作為一個後進者,應該時實警醒自己,權力的運作本有多種型態,其中一種正是你我都不自知而卻運用自如、如同常習的權力。薩伊德所謂「運作中的帝國」中所批判威爾第者,正是如此權力。

只是深夜長思,著時認為他對威爾第太苛刻了,身處於權力優勢的人,能看見權力本質的本就少之又少;如果大家都能夠隨時警醒,薩伊德後來也沒必要再寫廣受好評的《知識份子論》了。