本文作者是芝加哥大學政治學博士,中央研究院臺灣史副研究員。

林世煜兄提到他跟南榕先生是「同期之櫻」,什麼是同期之櫻?這是一首描寫日本神風特攻隊的軍歌的名字。這首著名的軍歌借用櫻花的短暫綻放,創造了一種日本軍國主義關於「死亡」的美學。各位曾經看過日本人所說的「櫻吹雪」嗎?櫻花花瓣飄落有如下雪一般,非常美麗。戰前,同一期進入空軍學校受訓、一起開飛機的這些神風特攻隊員,他們彼此之間就互稱為「同期之櫻」。世煜兄用「同期之櫻」來比喻他們那個世代的民主運動工作者是有道理的。當然,他不是將臺灣民主運動比喻為即將敗北的日本帝國;他要說的,是他和鄭南榕(以及許許多多同一世代的運動者)所共有的「獻身」精神。

戰後臺灣民主運動的「同期之櫻」裡分成兩種人,一種像鄭南榕這樣的殉道者,另一種則是像在座的林世煜及邱晃泉律師這樣的運動者。如果我們在這裏運用修辭學的「轉喻」法,把「同期之櫻」這個概念從神風特攻隊的意象中抽離,放進臺灣的民族民主運動的脈絡裡去思考「何謂獻身?」這個問題時,我們會發現,有一種獻身是極為短暫的、猛烈的,一瞬間燃起烈焰,卻也在一瞬間化為灰燼,然而在這一瞬間烈焰照亮暗夜,逼迫人民覺醒、重新思考自己的生活方式。這種獻身形式的代表,就是鄭南榕。另一種獻身,則是剛剛講的,為了恢復社會的誠信──那些滲入人民靈魂骨血的不正義,必須被清除,被獨裁者所破壞的人性,必須被重建──為此必須留下生命與軀體,去走一條漫長迂迴的路,做清道夫,做見證,告訴後來者的我們獨裁者到底做了哪些事情,還有去傳承,去教育。像林世煜、邱晃泉律師,還有其他許許多多民主運動的工作者多年來在轉型正義與人權運動的努力,就是這種獻身形式。

1983年的時候,我擔任臺大的學生代聯會(今天台大學生會的前身)主席。那時隸屬代聯會的《臺大青年》雜誌改版,改得像鄭南榕的《自由時代》雜誌,以月刊型態發行。在那期的改版發刊詞裡,我寫下了這樣一句話:「在這個時代,懷抱理想彷彿是一件令人羞恥的事情」。那是戒嚴暗夜的寂寞心情,然而為什麼在民主化近二十年的今天,我在面對大多數青年的時候,仍然會忍不住有同樣的感覺?儘管二十年過去了,然而就像尼采說的「永劫回歸」一般,我們竟然又回到了二十年前那個時代,或者那種時代氛圍。曾經有有同學告訴我,現在最進步的姿態,就是對於堅持自由民主者的嘲笑。為什麼打破獨裁政權下的冷漠換來的,卻是自由狀態下的冷漠?到底哪裡出了錯?難道二十年來追求民主、自由與進步的台灣的夢,到頭來只是一場空?其實我們今天還沒有民主,還沒有自由?突然之間,我有一個感覺,感覺其實我們根本還沒解放。

不過,或許我們仍然應該懷抱希望,因為今天竟然有這麼多青年希望紀念鄭南榕──一個自焚的人!和現在這個富裕,充斥著物質慾望的時代多麼不搭調!會場裡人這麼多,真是讓人嚇一跳啊!這使我對各位感到一點好奇,就像我對鄭南榕感到好奇一樣。因為我始終感覺自己背負了某種和他相同的東西,某種我們這個世代無可避免,更無法逃脫的東西。然而你們這個世代又是為了甚麼而想紀念鄭南榕呢?今天,就讓我在這裡和大家談談這位奇特的前輩,談談他到底為我們做了什麼?為我們留下了什麼?這麼做,或許會給我們一點啟示與答案—關於希望和人性的答案吧。不過,我必須先說明的是,我沒有絲毫要在這裡販賣希望的意圖。相反的,透過今天的談話與對話,我更想得到的,更想理解的,毋寧是屬於你們這個世代的答案:如果你們認為臺灣未來有希望,那麼希望的根據在哪裡?

讓我分三個部分來討論鄭南榕先生。

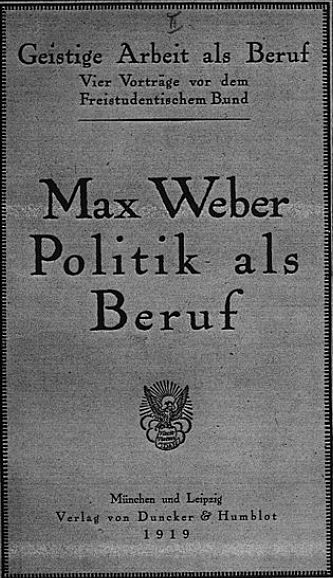

首先我想討論的,是作為殉道者的鄭南榕。我特別要強調「殉道」這個概念。「殉道」這個詞包含兩層重要的意義,一個是殉道的「殉」, 也就是鄭南榕獻身的行動;另一個是殉道的「道」,也就是他為之獻身的信念。我們先討論「殉」的意義。我不知道現在有沒有人讀德國社會學家韋伯的一篇經典論文〈政治作為一種志業〉?在這篇由演講稿修訂的論文中,韋伯提到任何以政治作為志業的人,必須同時懷抱兩種倫理。一種是責任倫理,也就是你必須考慮每個行動導致的後果,並且為後果負責任。另一種是心志倫理,也就是說,一個真正把政治當作「志業」的人,他要懷抱某種真正的信念,必須相信這個價值,而不是只會現實的計算。

很明顯的,鄭南榕的自焚需要高度的勇氣──某種絕大多數現實而世俗的臺灣人所難以想像的勇氣。這種勇氣到底從何而來?我認為這樣的勇氣只可能源於一種真正的,真誠的信念。當時不少媒體,包括聯合、中時,竟然在報導中刻意將他描繪成一個精神異常、有躁鬱症的精神病患者。這種惡意的抹黑,其實剛好暴露了這些御用媒體自身的缺乏信念、虛無,以及邪惡,因為鄭南榕是為信念而死,而「為信念而死」正是這些無恥報人所無法理解的一種高貴、莊嚴的行動。

那是一個黑暗肅殺的時代,然而鄭南榕站出來,而且站在第一線,公開宣稱他相信臺灣獨立是正確的價值,並且堂堂正正地為這個政治主張辯護。為了捍衛公開表達任何政治主張的自由,最後他甚至不惜犧牲了寶貴的生命。我認為,這可以看成韋伯所說的「心志倫理」的一種極致的表現。這樣的行動雖然無法完全淨化政治那無可救藥的骯髒與世俗本質,但至少也為這個在道德上非常曖昧的行業創造了某種倫理性的積極意義,使政治被提升為一種可以受到尊敬的「工作」、「事業」,乃至「志業」。不只如此,我還要特別指出的是,鄭南榕的殉道行動是一種自主的道德選擇。前面提到的「同期之櫻」的特攻隊員當中,其實有很多是被國家逼迫上戰場赴死的。他們沒有真的像軍歌中所歌頌的那麼勇敢,那麼浪漫,那麼視死如歸。在當時被迫去當自殺戰鬥機駕駛的舊帝大學生所留下的一篇篇手記裡,其實充滿了無奈、矛盾、徬徨,乃至自欺。知道嗎?這些年輕的日本知識菁英甚至必須用到他們在帝大和舊制高校所學的黑格爾歷史哲學之類的形上學理論,來證明他們面對不可避免之死亡的合理性。鄭南榕沒有那麼複雜,也不需要那麼複雜,因為他做的是自主的選擇。在思想上,他只是一個邏輯實證論者。他在學校所受的是偏重形式分析的現代哲學教育,然而離開學校後,他卻走一條古典的道路,以「實踐」證明信念:像臨終的蘇格拉底一樣,他自願以死亡來護衛他的哲學。在這個古典的意義上,他完全是一個為了理念、價值而犧牲的哲學家。這是第一層,關於殉道的「殉」。

那麼「道」,也就是鄭南榕所護衛的理念或信念是什麼?我必須提醒各位的是,鄭南榕真正要護衛的理念,是政治自由主義。他不是單純為了「主張臺獨」而自焚的。如果他只是為主張臺獨而死,那麼他就只是一個純粹的臺灣民族主義者,而做為一個臺灣民族主義者,他對祖國臺灣或許真的懷抱著一種強烈到了不得不以生命來證明的深刻鄉愁。然而我們清楚知道,他其實是為「主張臺獨的言論自由」,乃至「主張百分之百的言論自由」而死的。換句話說,鄭南榕不只是捍衛臺獨,更不是捍衛哪個「大老」,哪一個社團的臺獨主張而死的。他以生命所捍衛的,是包含主張臺獨、主張統一,或者主張各種不同的臺獨路線與想像的言論自由。如果借用卡謬的話來說,這是一種「哲學的死」──他愛他的國家民族,但他也超越了國家民族。

這幾年密切觀察臺灣政治的發展,使我重新體會到鄭南榕所主張的「在言論自由前提之下的臺獨」,這個選擇順位裡所具有的進步意義。我開始重新體認到,那時他所高喊的「臺獨」,在悲壯的心志後面,蘊藏著一種非常自由、進步的理性精神。事實上,戰後興起的臺灣獨立運動,或者臺灣民族主義運動在一段很長的時間,一直是一種以政治自由主義、尊重多元、差異等普世價值為基礎的公民的、自由的民族主義(civic and liberal nationalism)。這是一個具有相當進步性的民族主義運動,而鄭南榕無疑承續了這個進步民族主義的本土政治傳統。因為鄭南榕,我會開始回想到所有我曾經熱中閱讀的七、八十年代的黨外雜誌裡面,不管是《美麗島》或其他,常會有一頁或半頁的文宣,用特大的字體引用伏爾泰的那句話:「我不贊成你的意見,但是我誓死捍衛你的言論自由。」在我印象當中,這是當時黨外雜誌最常出現的一句口號,非常動人,非常有力量,可以召喚出年輕人最純真的熱情與正義感。

戰後臺灣民主運動的主要動力,確實是強烈的臺灣意識,但是在這個臺灣意識的核心中,有對進步公民價值、對自由主義精神的基本堅持。所以如果我們重新追問說,鄭南榕到底為何而死?那麼我們的答案是明顯的:他不只是為追求一個獨立的臺灣而死的;他是為追求一個自由的、民主的、進步的獨立臺灣而死的。這種獻身於寬闊的人類普世價值的殉道行動,讓同樣身為臺灣人的我們感動、敬佩,而且覺得驕傲與光榮。從大歷史的角度來看,他的行動所體現的臺灣民主獨立運動,是一個正在進步上升中的運動。在1996年飛彈危機時,我們對臺灣主體性的信心達到了頂點;那時,我們是如此毫無疑問的相信,我們是站在歷史正確的一方。然而才不過十年左右,我們竟然已經沒有辦法以最素樸的驕傲和光榮的心情來面對我們自己的認同了。

我之所以會在這裏談起這段離我們還很近的,臺灣歷史上少有的「光明年代」的故事,是想呼籲大家「初心不忘」,希望大家能回到民主運動發軔之初的心情,從基本價值來看待鄭南榕的死。他不只是「建國烈士」,他背後有更基本的信念:民族認同必須被更高價值,也就是對自由、差異、多元的尊重所制約。

然而為什麼這個尊貴的信念在達到歷史高潮時會忽然中斷?這就觸及了今天第二部分的主題,也就是關於「臺灣民族主義的墮落」的問題。我們發現現在許多支持臺灣獨立、臺灣民族主義的政治團體或人物,包含民進黨在內,他們所主張的臺獨,如今已經變成沒有核心價值與倫理關懷的,徹底世俗的民族主義了。曾經是那麼進步、開闊而真誠的政治信念,如今變成了許信良所說的「選舉總路線」的工具。在我個人看來,「選舉總路線」造成了總墮落與價值的全面喪失,而以經由選舉產生的領袖的個人意志作為最終價值的來源,則摧毀了最初的民主信念。這是墮落的第一步,也就是信念的喪失。

墮落的第二步是運動內部自由與民主精神的喪失。這幾年,臺灣國內外政治環境變得比較困難,而在逐漸升高的內外壓力下,原本富有民主精神的臺灣民族主義運動逐漸變成一個排他、不寬容的威權民族主義,動輒用「臺獨」、「忠誠」之類的理由作為排除異己、政治鬥爭的工具,把「主張臺獨的言論自由」窄化成「主張台獨」,再異化成「我家的臺獨」,不同意就打成統派。換句話說,原本活潑的多元主義精神被轉化為一元論。近年來許多出身民主運動的本土派政治人物的這種「反動化」過程背後,隱藏著某種缺乏自信、沒有安全感,以及被害妄想的心理狀態。因為沒有自信,沒有安全感,所以不願對話,不會對話,但卻必須到處尋找敵人。這是典型的弱小者格局,和早年民主運動的格局,以及鄭南榕所展現的自信、氣象與氣度,相距不可以道里計。十幾年之間從大格局、大氣象萎縮成小格局和沒有氣象,這說明了運動的衰頹與墮落,而這個衰頹與墮落,自信與安全感如此快速的喪失,又與前面所說的過早喪失信念與價值密切相關。

為什麼會變成這個樣子?請容許我在這裏做一點後見之明的自我反省。我說「自我反省」,因為包括我們這個所謂「學運世代」的成員在內,所有曾經關心、參與過去二十年臺灣民主運動進程的朋友,對於今天這樣的結果恐怕都應該負有一部分責任。思考與尋找失敗的答案,是負責任的第一步。

失敗的可能原因當然很多,不過我想先舉出三個因素,這三個因素都和今天我們討論鄭南榕獻身的意義,也就是「信念」或「理念」對於政治行動的重要性有關。首先,我認為當初「選舉總路線」的戰略選擇,固然有短期的戰術性成果,但是對民主運動者和政治改革者也產生了嚴重的收編、馴服以及腐化的效應。一方面過早,而且舉黨一致地全面投入選舉,另一方面幾乎全面放棄社會運動與思想戰場,其結果必然就是在完成改革之前就和舊體制、舊價值妥協,乃至被馴服、世俗化、腐化,然後全面喪失改革信念,結果是自身成為改革的阻力。

第二個原因是,我們沒有把握時機進行轉型正義的改革工程,清除長期專制獨裁統治的遺毒,比方說我們這個社會現在依然常見的沒有是非、缺乏正義、說謊、現實、投機和犬儒等等特性,然後透過公民教育來確立民主、法治、人權的價值規範或政治文化。也因此,昔日的人權律師,今日可以將人權棄之如敝屣,因為他們對人權沒有真正的信念。或者說,對於「人」的道德價值沒有真正的信念。我們所謂的民主政治的道德基礎,指的不是四書五經、聖君賢相之類的封建道德,而是現代民主社會中人的行為的規範準則。如果用哲學家康德的說法,指的就是在「人不是工具,而是目的」這樣的道德規範下建構民主的政治秩序。從民主轉型的角度來說,在九〇年代以來所謂「寧靜革命」的過程當中,我們把所有注意力都集中在制度轉型的問題,幾乎完全忽略了民主轉型過程當中「價值轉型」這一環,從未認真致力於掃除威權文化,建立臺灣的民主文化。我們現在正在嘗它的苦果。

在這裏,我想再一次提醒各位:我們曾經擁有過的進步價值與信念,必須是目的而不是手段。臺灣的處境非常艱難,但是不管有多麼困難,我們都必須努力保持信念,努力依循規範來建立各種秩序。為什麼?正因為臺灣處境困難,強敵虎視眈眈,我們才更不能放棄價值與信念。價值與信念是弱小者唯一的武器。這不是道德主義或唯心論,而是臺灣在帝國夾縫的地緣政治現實中的唯一選擇。我們也可以從這個角度理解轉型正義。所謂「轉型正義」的政治工程意義很單純,就是整個社會全面的道德重建。

剛剛世煜兄說了,在威權統治下,統治者控制被統治者最好的方法,就是分化人民,讓人民互相監控,互相猜疑,互不信任。如喬治‧歐威爾在《1984》裡所講的:「在那株榆樹底下,我出賣你,你出賣我」。這也是哲學家Hannah Arendt 所說的,極權統治底下人性的毀滅。經歷半世紀獨裁威權統治的臺灣社會,人與人之間的互信本來就受到了嚴重摧殘。遺憾的是,近年來政治上的敵我對抗,更進一步壓縮了理性思辨的空間。轉型正義的工程,就是想要藉由重建真相,追究責任,並且在真相與正義的基礎上推動全社會的對話,促成全社會對黑暗歷史的共同反省,建立全社會對人權價值的共識,進而達成真正的和解與團結。南非一位大法官曾經一針見血地說,轉型正義,就是經由集體反省,或者集體的靈魂的自省(collective soul-searching)來建構民族共同體的工程。如果我們把握民主化過程中幾個良好的時機,例如1996年或者2000年,認真推動轉型正義的工程,那麼我們今天應該會是一個民主文化比較成熟,族群相互和解,而且社會團結比較緊密的政治共同體吧。(各位,這不就是「建國」嗎?)而這樣一個療癒了歷史傷痕的民主的、團結的臺灣,不是更有能力應付困難的國際政治局勢嗎?

第三,我們的民主獨立運動,在精神、理念和文化上的根基過於淺薄。我們的運動沒有深刻的哲學和思想,也缺乏歷史感或歷史意識。所謂的歷史感或歷史意識,指的是當我們做一件事的時候,必須知道我從哪裡來、現在在哪裡,未來又要往哪裡去?歷史感才會產生使命感,會使政治工作超越世俗的功利計算,轉化為一種實現理想的志業。而思想、理念與價值的形成與歷史感的產生,又繫於良好的教育與人文素養。做為一位有中心思想,有歷史感,有使命感的臺灣總統,會把四年或者八年任期的工作,放在歷史長河的脈絡中去理解。如果2000年的臺灣領導人心中念茲在茲的是1920年臺灣議會設置請願運動所提出的「臺灣非是臺灣人的臺灣不可」的夢想,是蔣渭水所說「要求臺灣人做為人的人格」的道德呼喚,如果領導人真的相信這些價值必須被維護,如果他真的懷抱著要把臺灣人的政治、文化帶到新的迦南地的使命感,那麼他就不會那麼容易被權力、金錢所誘惑。

最後,我想談談第三部分,也就是關於「臺灣民族主義的倫理的重建」的問題。

不管我們賦予鄭南榕的死任何意義,它都絕對不應該是政客操作、消費或鬥爭的工具。那會是一種最惡劣的褻瀆。那麼,到底他的犧牲可以有什麼意義呢?我認為,鄭南榕的殉道,為一個已經世俗化、威權化,而且墮落了的政治運動提供了一個進步的倫理性與精神性典範。他留給我們的遺產是,讓處在今天這個令人絕望情境當中的我們,可以不會那麼絕望,還能夠有信心去努力維繫臺灣民族主義運動的倫理高度。鄭南榕的死是一種精神資產,他的犧牲讓我們,讓我們的運動不至於徹底墮落、反動。

各位,我當然無意要求政治人物去做「聖君賢相」。我只期待鄭南榕的犧牲讓他們不會完全、徹底墮落,讓他們在偶爾想起鄭南榕的時候還會有點心痛,有點悲傷,會回憶起他們曾經相信過一點價值。能夠這樣,就很好了。尼采說:「上帝死了,所以一切皆可為。」我對我們偉大的政治人物的期待是,鄭南榕的死會教給他們,有些壞事不能做。各位,讓鄭南榕的死教給他們這個道理:做政治的人,不能沒有信念。沒有信念的政治人物,只是騙徒或惡棍。

什麼叫「臺灣民族主義倫理的重建」?簡單來說,就是鄭南榕在1987年二月二十三日,在《四季通訊》上寫下的這段話:「我們是小國小民,但我們是好國好民!」這句話實在令人動容!「小國小民」是事實的陳述,「好國好民」是價值的追求,鄭南榕要建的國是好國好民,換句話說,臺灣人要堂堂正正的出頭天!過去我們喜歡用「阮要出頭天」這樣素樸美麗的臺語,表達我們的情感,那麼Nylon教給我們的道理,就是「咱要出頭天,m-ko 咱要堂堂正正的出頭天」,「好國好民」的意思就是這樣。不只是計算政治策略、不是只靠「理性選擇模型」,而是價值與信念。這就是臺灣民族主義倫理的重建。

我們的社會沒有強烈的宗教性,那我們可以找到什麼東西作為替代呢?或許是某種超越性的價值或倫理吧。說不定,像鄭南榕、林義雄這樣,在現世中以肉身的犧牲去實踐信念的典範,可以構成一種具有替代性的價值選擇。這些典範可以讓我們在短視近利、價值淺薄、被政客背叛的社會中,有一點點信心的根據,還能夠說:我相信。

鄭南榕所創造出的典範,不只是屬於民進黨與臺獨運動的,而是具有普世意義的全人類共同資產。不過在那之前,我們更要說殉道者鄭南榕的典範,其實是屬於所有年輕的、純真的年代的一種典範。他的故事讓我們可以在最絕望、最破敗、最犬儒的年代還能夠自立,還會渴望正義,渴望信仰,讓我們還有一點希望的根據,讓我們還保有一點人性。

最後我用一句話獻給大家。這是盧梭寫給他的祖國日內瓦共和國的話。盧梭相信小國小民是最理想的政治形式,而他終生追求的,就是將一個小國小民改造成一個好國好民。他的夢,也是我們臺灣人的夢。他是這麼說的:「我們不僅是自由的,而且是無愧於自由的」。然而要如何才能「無愧於自由」?我把這個歷史的課題交給大家。

*本文依據作者2007年4月27日出席台大濁水溪社主辦之「言論自由的殉道者──從鄭南榕殉道來談十八年後的臺灣:鄭南榕紀錄片放映暨座談會」會上之發言稿增訂潤色而成。臺灣大學中文系三年級 王聖芬整理座談逐字稿,吳叡人修訂,2009/3/27

*本文原載於鄭南榕紀念特刊編輯委員會企劃執行. 《好國好民:鄭南榕逝世二十周年紀念特刊》. 台北市: 鄭南榕基金會. 2009年4月