常駐台北的分析家及記者,部落格為Far-Eastern Sweet Potato,推特是@jmichaelcole1。他是中國政策研究所(China Policy Institute)部落格的固定供稿人,也是該所的非常駐資深研究員。本文所附照片由作者拍攝。

台灣的政治再一次被決心對政府採取直接行動的年輕人撼動,這一次針對的是「微調」的高中課綱。如同近年另一個反抗政府黑箱作業的青年運動,參加者完全粉碎了傳統的規範,他們大聲呼喊、翻牆和佔領。對此,備受挑戰的政府當局、校方和執政黨已經將這些抗議青年視為「不理性」。

這個形容詞早已被反覆地使用在2013年抗議土地強制徵收的事件,以及隔年太陽花學運佔領立法院時。每一次,政府和站在同一陣線的媒體、學術界,都表示他們同意在民主準則下可以有不同意見,但是年輕人應該「理性」展現他們的觀點。不用說,掌權者對「理性」的定義,就是要遵守政府所定的遊戲規則。至於政府是不是為了達到某些政策而自己違反了民主原則,或是「理性」與官員辯論是不是保證讓你輸掉辯論,對政府來說一點都不重要。什麼事都是政府最懂,如果社會大眾不贊同,那是因為政府官員解釋得不夠好。

這個假設必須基於兩項事實::第一,社會大眾太愚昧,以致於無法了解什麼是他們的最佳利益;其次,「說服」是單向的。換句話說,討論及公共論壇等等只會產生改變公眾觀點的效果,而政策是不該被改變的,永遠不應該。

再者,政府依賴傳統的、迄今未受到質疑的「孝道」概念,以及對權威的尊重來確保成功。因此,年輕人被告知要知道自己在社會中的地位,而不該去挑戰長輩,包括政府作為最終家長的角色。

「理性」再一次的在反課綱微調運動中被政府和媒體使用,年輕人因為他們的吵鬧、凌亂以及為社會樹立壞榜樣而被指責。在週末,五所大學發出聲明譴責他們的行動,並且指責他們的「非理性」。同時,有些家長已經站出來對孩子的行為表示遺憾,某些家長說,他們的孩子已經「走火入魔」。

如同以往的危機,設定這些「理性」原則的,是根深蒂固的權力結構。那些打破守則的年輕人自然沒能通過這場測驗,而不適任(還有在某些情況下親統)、不負責任、忽視公眾觀點、和威權體制攜手聯手破壞台灣人生活方式的官員,卻可以不受責怪,而且是理性的。人權團體和立委提起的訴訟都已經證明,課綱撰寫與審議過程都是有瑕疪的。而由教育部主辦的公聽會,就像以往政府為強制徵收土地、風力發電和服貿所舉辦的公聽會一樣,是一場鬧劇。再者,在新課綱生效的8月1日前,新課本就已經付印了。

就更別提,一直拒絕實質對話的教育部長吳思華,在擔任政大校長的期間,禁止學生在校園中討論政治,展現出他反民主的信念。(最近幾週許多年輕的台灣人都在網路上分享關於吳在政大擔任校長期間糟糕的經歷)。

雖然目前的運動目標是課綱微調,但是它最終在討論一個更大和根本的問題。無論他們是否有此意圖,年輕人都已經迫使社會去誠實面對不只存在於教育體系,也在社會每個角落和家庭中的系統性問題;儘管台灣已民主化,它們從來沒有接受過必要的改革。我們所看到的是世代衝突,年輕人渴望打破孝道的規則,因為它長久以來一直成為不採取動作和投降的理由。這些規則使政府得以繼續保有獨裁傾向,並且可以依靠威權體制來規範持有不同意見的人。

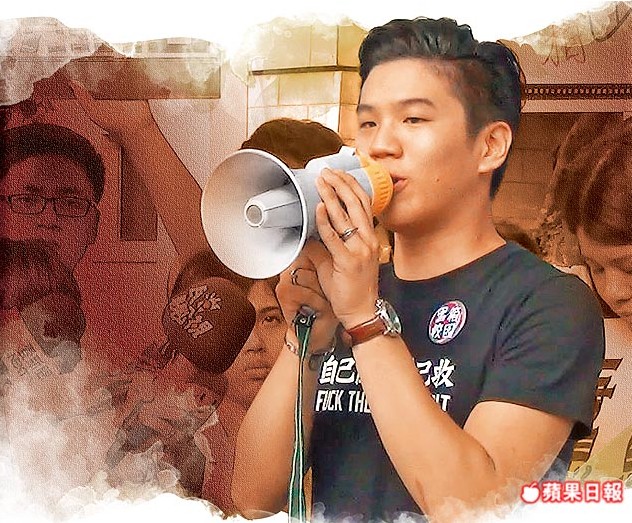

林冠華,一位北台灣反黑箱課綱行動聯盟的發言人,成為這場運動的代表性人物。上星期,他在20歲生日當天自殺。在過去48小時,他悲痛的母親在臉書上的一連串留言顯示,這名同性戀者並未曾獲得他所需要的雙親支持。事實上,這些訊息顯示,擁有142智商而且嗜讀哲學名著的林冠華,活在一個不支持他的觀點和激進行動的家庭,家人是否支持他的性傾向則不得而知。

令人難過的是,林冠華的死,才讓他的母親真正了解這個和她住在同一片屋簷下優秀的年輕人。她寫道:「這就是我這一代的人,就像我,都被洗腦了」,她現在全力支持他的行動以及追隨林冠華的學生們。(她也透露,教育部官員要求在吳部長到她家拜訪的期間錄音,而教育部聲明是說林家並未被教育部施壓)。她寫道,她的兒子不只在北捷傷人事件後,在捷運站舉辦了「Free Hug」的活動,還存下他大部份的零用錢以支付反黑箱課綱行動聯盟印刷宣傳的費用。因此,他每天只吃一餐,體重的減少清晰可見。(依照國民黨的說法,這場運動是被民進黨指使並贊助的,林冠華就不需要用他自己的錢去印宣傳了。)

7月23日林冠華參加夜襲教育部後,學校官員曾兩次造訪他家。他是當天被警察逮捕的人之一,並且被教育部提告。這些所謂「教育者」言而未明的恐嚇,毫無疑問的使林冠華開始擔心,自己的行動有可能讓自己的未來走向死胡同,因此而情緒激動。很快地,教育部的官員公開說明,林冠華有「情緒困擾」,而且曾經接受心理諮詢。換句話說,林冠華表現出「不理性」,因此當局和他的死亡並沒有任何關係。如果他表現出「理性」,他不會去挑戰當局,而他今天仍然可能活著。

另一個例子是一名叫周天觀的年輕人,當他的父母試圖要將他從抗議現場帶走時,他與父母發生衝突。泛藍媒體大肆渲染周媽媽的訪問畫面,她宣稱台灣北社曾交給他兒子一本鄭南榕(一個於1989年自焚的民主運動家)著作的影本,藉此洗腦他。他的母親說,兒子已迷失了自己,「走火入魔」,而且這些抗議者就像毛澤東的「紅衛兵」。後來的報導指出,周天觀近幾年來已經參加過許多種類的社會運動,包括在台灣由基督教主導的反同性婚姻合法化抗議。

這個年輕人透過臉書訴說了一個非常不一樣的故事。他聲明在他至今17年的生命中,他一直是一個沒有名字的人,被他極端保守的父母「洗腦」並(推測是)被迫參加一些他根本不認同的運動。他寫道,他已經找到了他真正的自己,並且會盡他所能捍衛台灣。

「如果你想知道什麼是洗腦」,他寫道,「花幾個月來待在我家」。

因為他的犯上,周天觀的父母威脅要將他送去哥哥在英國的住處。(周天觀的另一個哥哥在多年前過世)

台灣的年輕人正在挑戰長期以來的觀念:政黨政治、社會規範和教育系統等等,那些聯手讓台灣無法前進的觀念。保守人士仍然無法理解,這種世代交替是一種持久的力量,而不是一個可以被政黨使用,誰社會中製造混亂以奪得選舉勝利的戰略武器。有一個結構調整已然在醞釀中,一個同時挑戰台灣僵化機制與北京編寫劇本的調整。這種結構性的轉變,將無可避免引來怨言,摔碎幾個花瓶。但是當社會現況已經無以為繼,且和新世代台灣人完全不同步時,他們的行動是不理性的嗎?讓我引用Arthur Koestler(他以監獄小說Darkness at Noon知名)的第二本自傳The Invisible Writing來回答這個問題:

「也許,對環繞在身旁現實作出有效、健全的回應的,是我們這些尖聲呼喊者,而你是一個在被蒙蔽的幻想世界蹣跚踉蹌的神經病,因為你缺乏能力去面對事實。」

(原文由作者於8月2日發表於英文想想論壇,原標題為The Powers That Be and the ‘R’ Word in Taiwan)

翻譯:張孟穎