本文作者被學術界認為是政治人物,被政治圈說是讀太多書頭殼壞去,想當作家但是藝文界覺得他沒有才華,因此只好繼續在學術與政治之間流浪,並嘗試寫一些風花雪月文章來野人獻曝。

部落格:http://blog.roodo.com/aswing1978

邪惡的樣貌是什麼樣子的?什麼樣的人被人為是邪惡的人?一定要像希特勒、史達林、或者毛澤東那樣殺人無數的的極權主義頭人,才算是邪惡的象徵嗎?是因為軍人、還是因為天皇,讓日本走向大東亞戰爭的絕路?是因為希特勒對尤太人的痛恨,所以才造成人類史上最令人痛惋的屠殺?

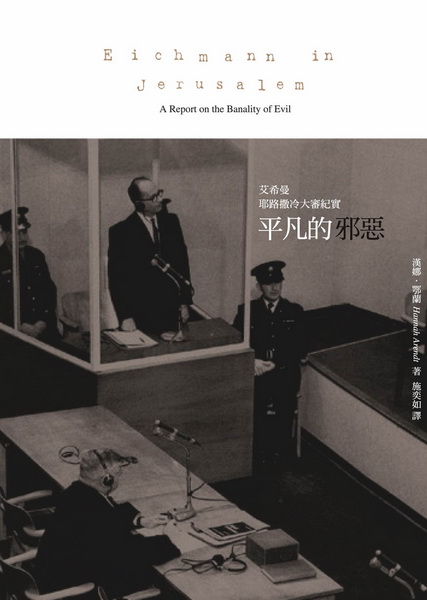

以探討蘇聯、德意志第三帝國與中國三個極權主義國家極權主義運動與社會背景而聞名於世的《極權主義的起源》作者漢娜鄂蘭(Hannah Arendt)的另一部知名作品《平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實》,就是一部常是描述邪惡的作品。

這是1960年以色列情報局在阿根廷綁架前納粹軍官艾希曼(Adolf Eichmann)回耶路撒冷受審後,鄂蘭自告奮勇,以「紐約客」(New Yorker)雜誌特派員身分,來到尤太之國以色列撰寫現場報告。由於鄂蘭當時已經是知名學者,以色列政府相當高興她的蒞臨,認為鄂蘭的妙筆,會讓猶太人的千年苦難,透過艾希曼審判來告訴世界。

但鄂蘭留下的作品《平凡的邪惡》顯然讓許多猶太人失望了,她點出了以色列政府已綁架手法逮捕艾希曼的理由不夠充分,比起宣傳意義,整個審判根本沒有反省的教育意義。不但如此,她還點出了許多尤太領袖曾在戰爭期間與納粹合作的不光彩歷史。更甚者,她對於「邪惡」,給予了不一樣的定義。

在這場審判中,鄂蘭認為,艾希曼根本不是什麼魔頭,他在法庭上不斷強調自己並非仇尤者,也從未命令或者殺死過尤太人。他承認自己所唯一犯的錯誤,就是「奉命行事」。這個「奉命行事」促使鄂蘭思考,所謂邪惡,經常不是以巨大猙獰的面貌出現,而是以平凡無奇的樣態產生。邪惡不僅僅是個人的惡,更可能源自於結構上的不反抗;而這種不反抗,常肇因於人們微小的自利。

艾希曼的人生並不精彩,他書讀不多,生性保守謹慎,做什麼都不順利,直到加入希特勒的親衛隊,才開始過著比較順利的人生。他的成功是因為自己使命必達,他的努力是為了升官加爵,過好一點的人生。他甚至不曾讀過希特勒的自傳《我的奮鬥》,也不知道黨綱是什麼,就糊里糊塗入了黨,因為黨可以餵養他的微小的過好日子的希望。

艾希曼也不是什麼窮凶惡極之徒,當黨還沒有決定屠殺尤太人時,他也與尤太人交朋友。在耶路撒冷,獄警給他讀納布可夫(Vladimir Nabokov)的驚世之作《羅莉塔》(LOLITA),他讀完之後氣憤的表示這種書不健康。簡單來講,這位被尤太輿論認為窮凶惡極之徒的艾希曼,真正的形象根本只是個奉公守法的公務員,思想貧乏、行為保守,以罪而言,他的確相信自己只犯下了奉命行事的罪孽,如果那算是罪孽的話。

「奉命行事」是一種罪孽嗎?台灣的政治人物很喜歡說自己「依法行政」,但是這個依法,依照的法律是不是符合現實、符合常識、符合自由民主的精神,好像從來不是這些人過問的重點。行政院長假惺惺地說要讓人民公投,無視公投法的問題重重、前法務部長說自己不執行死刑是違法,無視自己前兩天才沾沾自喜說簽了兩公約。這些沒有思想的靈魂,以及其所奉命行事的作為,在鄂蘭眼中,正是邪惡的根源。

但是光憑這些依法行政的人,難道就足以製造像尤太屠殺這樣的悲劇嗎?鄂蘭著作的爭議,也在於他點出了戰時許多尤太領袖與納粹合作的醜態。這些猶太領袖在納粹輔導下成立委員會,接收移民尤太人的財產,直到最後尤太領袖自己也被驅逐出境為止。她所陳述的是,人往往會為了多活過一天,而屈從於統治者的技藝,甚而成為邪惡行為的幫兇。尤太人自己成為按下毒氣室按鈕毒殺同胞的加害者、自己成為政權的告密者,正是因為如此屈從權威,才可以讓幾百個警衛,便足以管理上萬人的集中營。

邪惡沒有獨特的面貌,他藏在每一個人身上,隨時以不同的形態,小奸小惡的呈現。而這些微小的惡,終究會因為整個社會的視而不見,而成為碩大的悲劇。尤太人之後,大屠殺仍然發生,盧安達、塞爾維亞、柬埔寨,甚至近日的敘利亞。因為這種沒有強烈面貌的邪惡,會因為人的無知而存在。而人的無知,正肇因於對於善惡的缺乏思考、以及對於奸惡的放縱。這些凡常之惡,都是野心家的機會,讓他們有機會可以模糊焦點、倒果為因、指鹿為馬,以道德的指控打擊對手、以虛矯的法令詮釋義理,或者完全忘記自己曾經是什麼樣信念的信仰者。這種自上而下失去靈魂的社會,在鄂蘭眼中,正是威權復甦的溫床;而從政這件事情,也因此背離了亞里斯多德對於善的政治最原始的期望,而只得被認為是一件卑劣之舉。