作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

前言:在日本軍國當局看來,他們對那些否定私有制和君主制潛在的或明顯的擺出戰鬥態勢的反對者,事先已做過深入研究並保持高度的戒慎恐懼,一發現用暴力來破壞社會秩序的徵兆,就會立即展開無情的逮捕,以此維繫和鞏固自身政權的穩定。而向來崇尚暴力推翻政權的社會主義者和無政府主義者以及共產主義者,他們又是如何與整肅逮捕正面交鋒的呢?

三一五事件改變了社會主義者的世界

發生於1928年3月15日的「三一五事件」,就是最佳的例證。

該事件爆發以後,有政治評論家同情的指出,這次大逮捕行動,起因於田中義一首相及內閣的專制體質。同年2月舉行首次普通選舉,他們卻暗中操作選舉,引來普遍的不滿。更有評論者表示,故意搗亂普選本身就是田中政權的計謀,《時事新報》的評論指出,「過度邀進的(社會主義)運動與實施嚴刑峻法」,反而也給「右傾主義」敲響了警鐘。《國民新聞》和《報知新聞》的立場鮮明,他們與共產黨切割,強調表明「無產階級政黨沒有存在的必要」。

當時,各家新聞媒體提及「祕密結社、陰謀論、國體之變革」等議題,不過,他們可能基於其他因素考量,並未明確表示反對共產主義的具體原因。毋庸置疑,那次大逮捕給日本共產黨人帶來巨大的打擊。但是,在當局來看,他們的逮捕有法源基礎和正當性,他們根據《大日本帝國憲法》第三條「天皇的地位乃神聖不可侵犯」,對共黨分子進行鎮壓。而有了憲法的重要支撐,他們理所當然更好辦事,將那些信奉馬克思主義教條並具體實踐暴力非法設立的無產階級政黨,以及他們在日本設立第三國際(共產國際)日本支部的事實,就可施展鐵腕作風,一舉逮捕了1600餘名共產黨人及其支持者,其中30名涉案情節重大的赤色分子,被以違反《治安維持法》(1925年4月公布,同年5月12日起施行)的罪名關押在東京的市谷監獄。

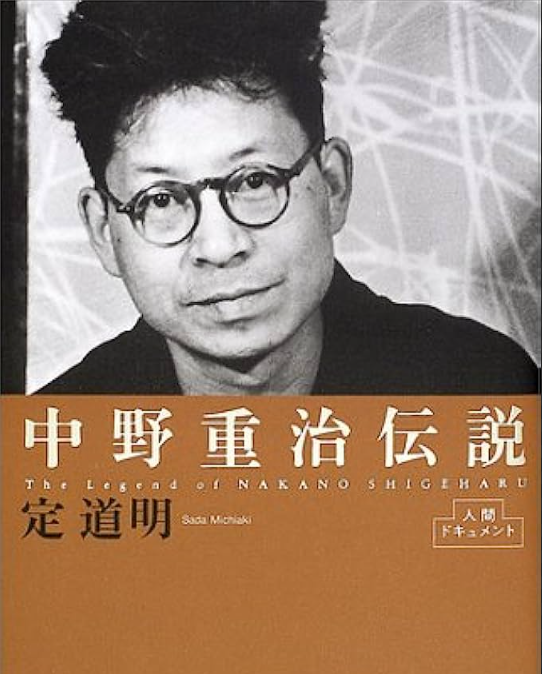

中野重治作為(1902-1979)本文的主角,在無產階級文學的光譜中備受買關注,進而言之,他反體制的言論和行動很能說明當時日本存在甚深的社會矛盾。他有多重的身分:小說家、詩人、評論家和政治家,著作豐富多彩。以他的全集為例,筑摩書房三次出版《中野重治全集》,第1次1959-63年(全19巻別巻1);第2次1976-80年(全28巻);第3次(第2版次増補修訂)1996-98年出版(全28巻別巻1[書簡、書誌索引]),由此可見他的作品備受重視的程度。

必須指出,中野重治寫詩的技藝與他結識室生犀星有關。1923年9月1日中午,發生關東大地震災情極為慘重,他亦是受災戶因而疏散到金澤,於是,他藉地緣之便造訪詩人室生犀星並拜他為師。1924年,他進入東京帝國大學文學部德文科後,與窪川鶴次郎和堀辰雄等人創辦《驢馬》同仁雜誌,發表〈在拂曉前告別〉和〈歌〉兩篇詩作,其抒情性和戰鬥性的詩風,讓芥川龍之介為之賞識。

1928年,他投入馬克思主義和無產階級文學運動,加入由其他左翼文藝團體組成的「納普」(全日本無產者藝術聯盟的簡稱)和「考普」(日本無產階級聯盟的簡稱),就此說來,他的文學之路平坦順利。不過,在《三一五事件》中,他不但沒有缺席,而是藉由政治抒情詩這個強大的武器,對是年3月「御大典」(昭和天皇即位)的批判。儘管〈雨中的品川車站〉這首詩作數易其稿,但是核心思想不變,就是對昭和天皇注入了仇恨,並把他形塑成他們的敵人,大量共產黨人遭到逮捕入獄都是因他而起的。

〈雨中的品川車站〉/ 中野重治

辛啊 再見

金啊 再見

你們將在雨中的品川車站登上火車

李啊 再見

另一位李啊 再見

你們應當回到父母的祖先之地

你們國家的河流在寒冬中凍結了

你們的叛逆之心在道別時凝固了

大海在暮色中轟隆作響

被雨淋濕的鴿子從車庫屋頂俯衝下來

你們被雨淋濕了 會記得驅逐你們的日本天皇

你們被雨淋濕了 會記得他的鬍鬚、眼鏡和駝背

在傾盆大雨中綠色信號升起

在瓢潑大雨中你們的眼神暗淡

雨水滴落在鋪路石上 落在陰鬱的海面上

雨水在你們滾燙的臉頰上褪去

你們的黑色身影穿過檢票口

你們的白色下襬在灰暗月台上飄動

信號燈已經變色

你們將乘坐進去

你們即將出發

你們就要離去

再見了 辛

再見了 金

再見了 李

再見了 李女士

去打碎那堅硬、厚實和光滑的冰塊吧

讓那被封堵已久的冰層奔湧而出吧

日本無產階級藝術的前鋒後盾

永別了

直到我們雪恥成功含笑落淚那天的來臨

中野重治的小說與感情世界

1930年,他與女演員原泉結婚(參見:藤森節子《女優原泉子——中野重治と共に生きて》),在這期間,他仍然持續發表作品。1931年,他加入了日本共產黨,不料,翌年當局開始打壓「考普」團體,他遭到了逮捕。入獄期間,他對政治、社會運動與文學之間的利弊有深入思考。1934年,他以轉向聲明作為交換條件終獲出獄了。

換句話說,中野重治經歷過牢獄的試煉,有親歷者的第一手觀察,對於革命夥伴及其家屬被關押期間的心理活動有著刻骨銘心的感受,如同蹲過古拉格勞改集中營的索忍尼辛一樣。在《三一五事件》五個月後,他寫了一部題為〈早春的風〉的短篇小說,雖然篇幅不長,對捲入該事件入獄者的生存處境有細膩的描繪。

小說的開篇這樣寫道:「三月十五日被捕的人們中有一個嬰兒。」這種寫法很有吸引力,帶有強烈的反諷意旨,無辜的嬰兒豈會遭到逮捕呢?接著,他才逐漸拉開故事的帷幕:早晨八點半左右,父母懷抱著那名嬰兒,與六個(製服)警察和兩名便衣(警察)一起從屋前的髒水溝蓋板上走過。夏天,走在這個蓋板上會發出咯噔咯噔的響聲,但這時候卻完全凍住了,發出了悲涼而淒切的聲音。十一個人沿著電車道走去,一路上沒有任何交談。天氣陰沉沉,他們踏著殘雪往前走。清晨五點警察們就到家裡了,搜查行動直到八點半,嬰兒凍得瑟瑟發抖了。

儘管如此,嬰兒在母親的懷裡沒有哭。拐進警察局的時候,父親偶然一抬頭,淨水池邊上開著的或凍僵似的蒲公英映入了眼簾。一進警察局,父親就被帶到別處去了。嬰兒和母親一起被收進婦女拘留所。在拘留所裡,有兩個私娼,那個年長的私娼因最近孩子死去的緣故,不斷地想要愛撫這個嬰兒。

不過,快到中午時分她們被釋放了。臨走以前,她們撫摸著嬰兒的臉蛋,說了兩三句親熱的話,並對嬰兒的母親道聲「請多保重」。過了中午,又有十五六個被捕的夥伴給押了進來,其中兩個女性被收進了婦女拘留所。她們圍著嬰兒開始商量以後怎麼辦,儘管只是低聲交談,但因拘留室近在咫尺,立刻就遭到獄警的責罵。這一嚴厲的斥責聲,嚇得嬰兒哭了起來,但不管怎麼哄,還是哭個不停。母親擔心嬰兒的身體有恙而難過起來。然而,在這種情況下,她也無可奈何,只能任隨嬰兒哭去。這時候輪到母親被傳訊了。問題是,嬰兒還在大聲地哭。聽著嬰兒的哭聲,即使在這陰冷的拘留所裡,母親感到鼻頭上也滲出了汗珠。她心想,帶著嬰兒去的話,她們倆就不能悄然談下去,於是,決定扔下嬰兒自己去。

嬰兒哭聲的意義與啟示

值班的獄警問道,不把孩子帶去嗎?不過,母親看了獄警一眼,默然地走了出去。緊接著,嬰兒的父親就進來了。他聽到了哭聲,從婦女拘留柵欄外面往裡探孩子的哭臉,隨後對兩位婦女點頭致意,就走進廁所旁邊的牢房。拘留所的環境很糟糕,有時候獄警還用十分下流的話調戲婦女拘留所的女性,男拘留所裡立刻傳來了大聲怒喝:閉嘴!混蛋!

到了傍晚,傳訊結束,嬰兒的母親回來了。母親馬上敞開胸襟,一邊把奶頭往嬰兒的嘴裡塞,一邊哄孩子好好吃奶。然而,不到幾秒鐘的光景,母親的臉色頓時蒼白起來,覺得嬰兒的情況不對勁,因為剛才哭得厲害的嬰兒不再哭了,一讓她含奶嘴就立刻吐出來,她搖著嬰兒的瘦小身體,大聲喊著嬰兒的名字。接著,她用手摸摸嬰兒的額頭,有點發燒。於是,她請求獄警趕緊找來醫生診治,但獄警自言自語似的走了出去,等了好久也沒有回來。

這時候,嬰兒的呼吸急促起來,母親又向另一名獄警請求,探問醫生為什麼還不來,可是他根本無動於衷。過了四五十分鐘,前一個獄警終於回來了。不過,他說法醫生已經回家了。如果要請外面的醫生進來,必須自己出錢。這母親說沒錢,牢房裡立刻有人說,願意借錢給她。

獄警走到那個牢房前,警告對方,在拘留所裡嚴格禁止任何借貸行為。那個獄友氣憤地回話,這根本是故意刁難,還撂下狠說,要是嬰兒死了怎麼辦?這時,嬰兒的父親從隔壁牢房中插嘴說,這可是緊急的事情,與此同時,母親忽然嚷叫了起來:請醫生趕快來!整個拘留所的人都聽得到她急切的喊聲。一個獄警朝婦女拘留所探頭一看,只見嬰兒的嘴裡直吐白沫。他慌張起來,在同事的耳旁說了些什麼,急忙出去了。

果真,醫生立刻就來了。母親和婦女們問到嬰兒的情況,醫生只說是發燒了,就躲進了警衛室了。正在這時,牢房外邊的門打開了,沒想到警察局長走進來了。已經是半夜一點了。局長和醫生面對面地彎下身子低聲交談著。

沒多久,兩人終於離開椅子站了起來。母親聽到醫生說,必須馬上放她們出去,而局長則說不行。幾經折衝以後,拘留所不得不放人了。人力車一到,母親抱著嬰兒上了車,車子走的還是昨天早晨----但她只覺得是今天早晨來時的那條路。嬰兒的父親仍然和六個警察、兩個便衣一起跟在後面。為了叫醫生,人力車在途中停了一次。到家不久,醫生終於趕來,天色已經微亮。買來冰塊給嬰兒冰鎮頭和胸部,熱水袋放在腳下。父母坐在嬰兒的枕邊,看著醫生往嬰兒小小的胸部打針,心裡數著注射的針數。

醫生對嬰兒的病情足足看了三十分鐘左右。嬰兒仍然閉著眼睛,一聲也不哭。九點左右,醫生囑咐要護理應注意哪些事項就回去了。十點左右,警察局傳喚父親,但是父親去了一趟立刻就回來了。十一點左右,嬰兒睜開了眼睛,嘴角剛蠕動了一陣就把藥吐了出來。從這時起,嬰兒的身體開始發涼,體溫接二連三往下降,看著這情況,實在束手無策。

於是,又把醫生請來了。由於情況不樂觀,醫生建議請母親打電報給夫家那邊,商量怎麼處理。結果,母親從郵局回來,剛跨過門檻,父親就說,「孩子不行了」,接著,極力安慰妻子說,「她走得很安祥」。母親摸了一下,嬰兒還有體溫。她心想,買來七斤半重的冰塊還沒有用完,接著,想起了拘留所法醫說的「發燒」和今天請的醫生說的「消化不良」。不過,她並沒有生氣。

嬰兒追悼會與早春的風

吃完午飯後,父親向警察提出請求,他想拍一張他們一家三口的合照作紀念。特務警察直說,這有點困難。父親又問,有點困難是不准合照的意思?這時,警察局又派來一個警察。父親又向他提出同樣的請求。對方的回答跟剛才的完全相同,沒說不准合照,也沒說可以拍照。

後來的這個警察表明,他此次的任務是為了嬰兒的埋葬事宜,只待一會兒就走。父親再次被帶走了。不久,這回又來帶走母親。她在警察局見到丈夫,讓他們商量埋葬孩子的事情。經過反覆交涉之後,才允許向牢房中的那個男子借錢。辦完了死亡診斷書、埋葬證明和其他申報書等等手續,埋葬嬰兒的事全都託付給趕來的小姑和殯儀館了。

嬰兒躺在鋪有草席的小小的木箱裡,然後放進念珠、斗笠、手杖、草履、布襪子和奶嘴。嬰兒入殮以後,小小嘴裡不停地流出口水似的黑色液體,那種臭味令人受不了,母親不斷地在她的嘴邊擦拭。到了晚上,寺院的和尚來了。母親向警察請求,她今天晚上要陪靈守夜,可否請他們回去?說完這些話,母親落下了傷心的眼淚。警察沒多說什麼就離去了。接著是念經,商量寫牌位的問題。由於和尚不知道這喪家信奉哪個佛教宗派,談了老半天之後,才了解嬰兒的父親屬於曹洞宗,母親屬於淨土真宗,結果戒名取得不倫不類,決定寫作「釋○○童女」。

就這樣,母親守靈在小靈柩旁,直到天亮。十八日早晨九點左右,母親抱著嬰兒和小姑三個人乘坐「一圓計程車」(注:前往市內僅需一圓車資。最早始於1924年的大阪,1926年東京跟上,然後擴及日本全國)駛向殯儀館。這天非常寒冷,刮著風。等到傍晚開始火葬,七點左右揀骨灰。這個嬰兒生後才八個月,她身體中所有的一切細胞在這四級焚化爐裡火化,變成了輕煙,升上了天空。此後四天,母親孤苦伶仃在四壁皆空的家裡,因為除了食器和其他家具外幾乎全被沒收了。第四天,她聽說丈夫在十八日早晨被綁走了。

夥伴中有人提議給嬰兒開個追悼會。日期已定好,但在追悼會前一天,主辦單位的人們事先遭到逮捕,當天來到會場的人當場逮捕。關於日本共產黨正面和反面的報導,像流行病似的傳開了。

有一天,被捕者的家屬舉行了集會,警察方面的人數比家屬還多。這集會是在腳上沒有戴腳鐐那種程度的自由之下進行的。有個孩子在高聲唱歌遭到了禁止,集會亦被迫解散,特務警察開始了抓捕行動。這個剛剛痛失嬰兒的母親叫做村田福,特務警察當下就認出她,以她丈夫村田經常鬧事為由,朝她的左臉上狠狠摑了一巴掌。剎時,她左腮到眼瞼和眉毛上腫了一條紫紅色的大手印。不過,當天深夜她就被釋放了。

寒風吹襲而來,她疾步踏著冰封的道路走回家去。在一個十字路口上,一群學生遞給她一張傳單。上面寫著:替天嚴懲日本共產黨!拓殖大學部分學生……。她原本想把它撕了丟掉,但轉念一想,把它疊成四折放在腰帶裡。一回到家裡,她收到丈夫從拘留所的來信。信中寫道,他最近寄至拘留所的書籍限制很多,想看的書都不能看,所以交代她以後不需為選擇書籍而煞費苦心等等,並說希望早日出獄工作,還想悼念一下死去的孩子!她拿來一張明信片,開始寫起回信來。狂風猛吹,一直吹進屋裡,已經是春風了。

春風日以繼夜地把灰沙和煤煙捲上了大東京的天空。在風聲中,她想念死去的嬰兒。在她看來,孩子的死像芝麻那麼小。她寫到了最後一行:我們在屈辱中活著!寫完這一行,她就睡著了。

折斷筆桿和封鎖筆桿

中日戰爭(九一八事變)開戰之後,經過半年時間,日本的戰爭體制確立起來,那年12月,內務省警保局開始給出版社和雜誌社劃紅線,「這個不能寫那個不能寫」之類的公開警告。事實上,警保局只要鎖定目標的話,輕易就能禁止書籍雜誌的販售流通。至於那些筆鋒尖銳的作家或思想家的情況就更糟糕,直接被命令不准寫作。

譬如,剛在1938年初,石川達三的《活著的士兵》就不得販售,警保局還恐嚇並要起訴刊載這部小說的《中央公論》的編輯和發行人,以此來嚇阻他們不得刊載戰爭相關的作品。哪些作家受到禁筆令呢?中野重治、宮本百合子、戶坂潤和岡邦雄等作家就是黑名單之一。與前者不同的是,戶坂潤和岡邦雅以「唯物論研究會」為據點,繼續與官方意識型態做思想決鬥。

當局對文學作家中野重治和宮本百合子二人下達禁筆令(不准寫作),主因在於他們站在抵抗的最前線有戰鬥力和影響力。文學評論家小田切秀雄對這段歷史了解很深,根據他的研究指出:中野重治的生活越來越窘迫,後來為了生計,他透過飯田橋職業介紹所知識階級失業者辦事員,謀得了東京市社會局調查課千駄谷分室的臨時雇員。這種工作安定但單調乏味,其後,他稍加改變情節,將這段經歷寫成了中篇小說〈幻想家與劇本〉。

然而,隨著日中戰爭陷入膠著,中野重治不得寫作的禁令漸漸得到鬆綁,不到一年,他恢復作家的身分,不過內容更受限制,在這期間,他寫成的中篇小說〈與歌告別〉1939年月至8月分成四次在右翼陣營的雜誌《革新》上發表。這部作品有點自傳色彩描寫中野重治高中時期的生活,像回憶進入左翼時期的回顧,而這也是他後來被同陣營作家批評的原因之一,為了刊登作品,卻琵琶別抱自失立場。

1940年8月,〈與歌告別〉和〈村中之家〉兩部作品,就以刊頭語的形式收錄入《昭和名作選集》(新潮社)一書裡。翌年12月8日,太平洋戰爭爆發,當局做出預防性的措施抓捕了宮本百合子等多數無產階級作家,中野重治因父親辭世回鄉(福井縣高椋村)奔喪,因此逃過了一劫,前來抓捕他的思想警察折返,但相對條件是,他回到東京必須到警視廳和世田谷警局報到,這才免除了拘禁的處分。

中野重治終究是勤於筆耕的作家。他固定到警局報到之外,還完成評論《齋藤茂吉筆記》和《雜談「暗夜行路」》,的確,在當時,這種與民主主義和人性自覺思想相扣的作品並不多見。然而,像廣津和郎、除村吉太郎、平野謙、福田恆存和小田切秀雄等作家,依然在這創作路上做出奮鬥。臨近1945年前夕,中野重治被徵召至長野縣鹽田的部隊當兵,沒多久,日本宣告戰敗了。

日本戰敗以後,中野重治首部小說就是《五勺酒》(1947年1月《展望》),在這部作品中,他批判的矛頭指向自我反省(自以為是),人們雖然脫離了天皇制絕對主義的重壓,對天皇制的存在卻毫無警愓之心,他甚至以此為核心,直接介入或批判日本的教育體制、政治結構、生活面向和日本共產黨本身等議題。

另外,他在戰後完成第一部長篇小說《心靈深處》,1954年1月至7月連載於《群像》雜誌上,這部長篇小說力道猛烈敢於放言,即對日本共產黨1950年共產國際的問題做出批判,他屬於國際派立場,1958年被選為日本共產黨中央委員。其後,1964年日共批准部分停核條約,中野重治與黨的決定相反,與志賀義雄、神山茂夫和鈴木市藏成立「日本之聲」派,但這一另立派別的做法,遭來日本共產黨開除黨籍。

然而,政治意識型態向來都有紛爭,即為同一陣營,後來會因各自權力的取得而有所變化。1967年,中野重治與志賀同志分道揚鑣,脫離了《日本之聲》,與神山茂夫合作出版《日本共產黨批判》,終生投入左翼社會運動和文學運動。1978年,他以「多年來,為小說、詩歌、評論等領域頗有建樹」的榮譽獲頒《朝日獎》(財團法人)。

翌年8月24日,他因膽囊癌去世。中野重治死後,由於他生前喜愛栀子花,因此,每年8月都會在其坂井市丸岡町的出生地舉辦「栀子花忌」活動。順便一提,在日本語中,栀子花讀音為「くちなし」,與其同樣發音的,則表示「沉默的人」。

然而,以中野重治的文學政治立場,他寫過轉向小說,其筆尖從來不曾沉默的,相反,他自始至終以各種文學類別的最強音來表達自己的政治思想。所以,胡適的「寧鳴而死,不默而生」,在這方面算是找到知音人了。