作者為歷史學碩士生

終戰七十年之際,日本是否(再次)道歉,也是關注焦點。究竟日本社會內部如何看待這個議題呢?小熊在24日臺大歷史系的演講中表示:年輕人大部分對過去的戰爭記憶其實並不關心,也沒有什麼想法,這是全世界的現象,日本也不例外。雖然網路右派言論顯著,但曾經有調查指出,這些網路右派只佔網路人口的1%不到,因此很難說年輕人有右翼傾向。但這並不是說年輕人有意識地否定右翼,而是因為他們並不怎麼關心這項議題。

雖然海內外都有天皇道歉的議論,但由於在戰前天皇被各種政治人物利用,成為遂行軍國主義的機制。戰後因而形成了天皇不介入現實政治的共識;在戰後憲法中,天皇僅被賦予國民總體意識象徵的地位。因此,在今日的日本政治安排中,天皇僅是一個讀政府劇本的角色。無論現任天皇的意願如何,日本政府應該不會許可天皇自行對外道歉。因此,儘管由天皇道歉似乎是一個好的方案,但要真的落實,需要相當的程序。

而針對安倍的七十週年談話,小熊則指出安倍原先的談話草案,與最後發表的內容其實並不相同。在早先的民意調查中,約50-60%的國民表示政府應對侵略與殖民地統治進行道歉,約25%認為不需要道歉,約20%則表示並不清楚發生了什麼。在這樣的民意下,安倍做出了一個在道歉與不道歉之間折衷的聲明。作為首相,安倍終究不能忽略多數人的意見。

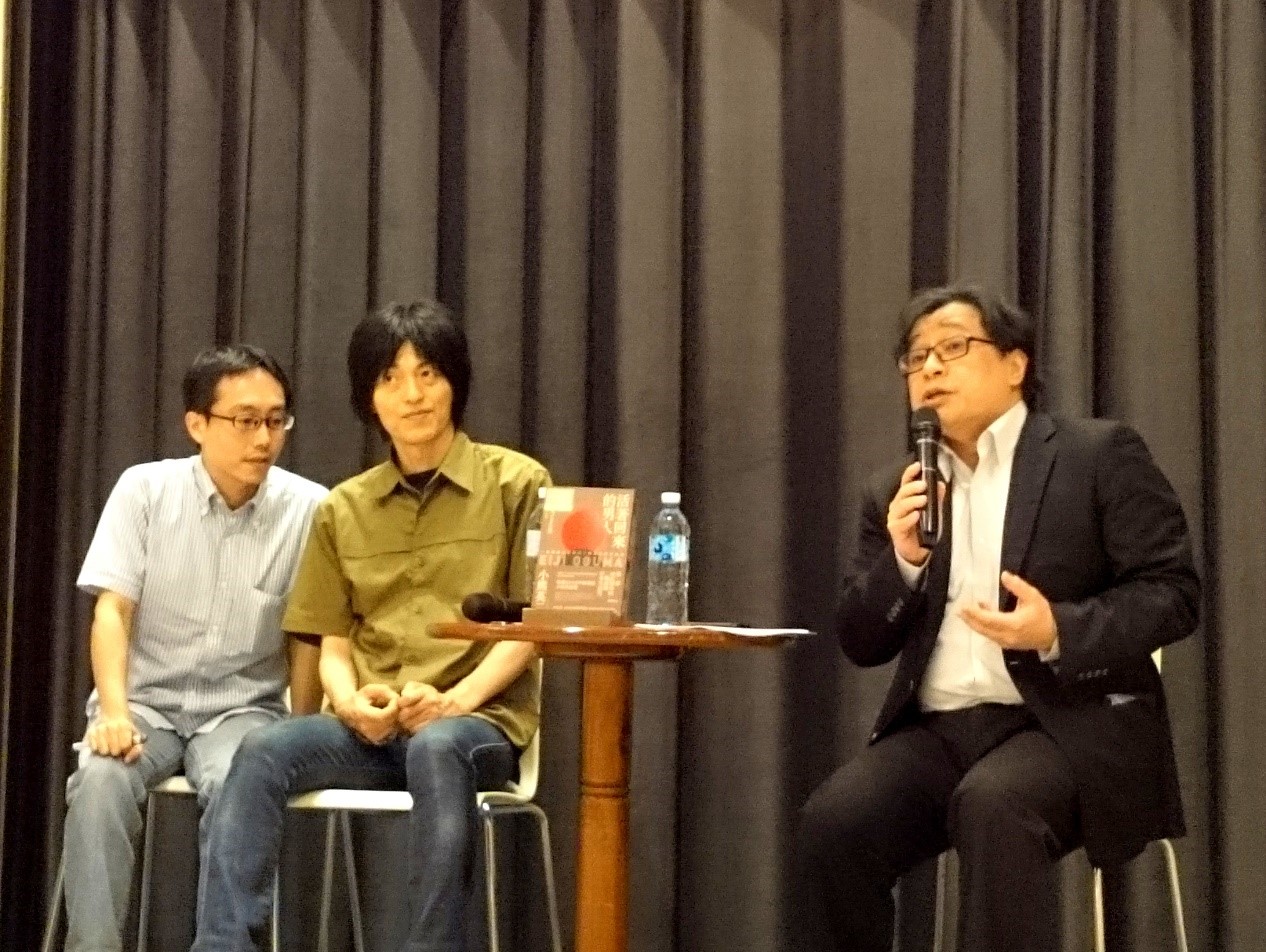

在新書發表會上,小熊也進一步地就讀者的提問,討論了日本國內外媒體對左右派聲音的不同處理:儘管在國外媒體對日本的右派言論大幅報導;但在國內,卻是這些軍國主義者經常表示自己的意見不受媒體關注。根據過去的民意調查,在日本國內,絕對支持戰爭的人不到10%,批評或反對戰爭的人,隨調查的不同,而在30%-40%不等的比例間擺盪,其他50-60%的民眾,則是不太關心這個問題。就小熊自身的觀察,這樣的民調數字確實反應了日本社會的真實狀況。《活著回來的男人》一書,就是希望展現一個普通人的經歷與觀點,呈現日本國內的不同聲音。

在臺灣閱讀小熊英二

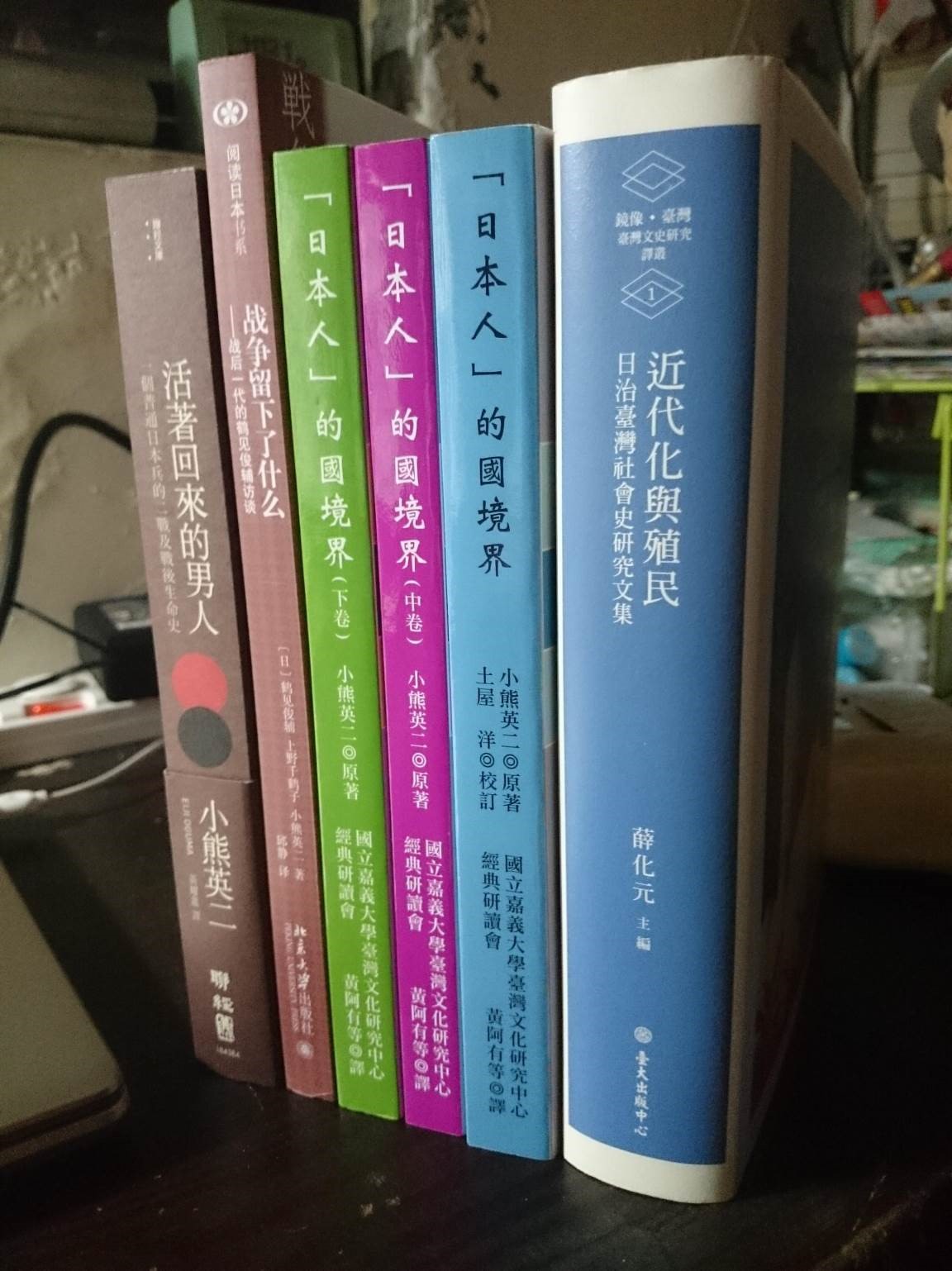

過去小熊《「日本人」の境界―沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮 植民地支配から復帰運動まで》一書,便因處理了臺灣在帝國中的位置而被翻譯引入。除嘉義大學臺灣文化中心在2011年以來分三冊逐步校訂出版的全譯本《日本人的「國境界」》外;2012年薛化元教授也在其主編,用以引介日治臺灣史領域,日方重要研究成果的《近代化與殖民:日治臺灣社會史研究文集》中,選錄了該書第四章「臺灣領有」與第十三章「『異身同體』之夢-臺灣議會設置請願運動」。這部巨著為我們認識臺灣以各日本殖民地人民在帝國中的位置、理解日本殖民統治與國族界線的問題提供了一張地圖。是對日本帝國及日治臺灣史有興趣的讀者,不容錯過的一本著作。

此次《活著回來的男人》一書,原在岩波著名的《世界》雜誌上連載刊行。直到今年6月完結後,方由岩波書店方以「新書」形式出版。聯經中文版問世速度之快,令人驚異。[1]此時此刻,這樣一本著作,能為我們開啟什麼樣的視野呢?

正如吳叡人教授在新書座談會引介時指出的:小熊在書中將其父親的經驗社會化,將小熊謙二的經歷,視為日本社會之中特定階層的一員加以論述,使得這本小熊謙二的傳記,成為一本跨越戰前與戰後,具體而微的日本社會史。不僅能夠豐富臺灣人對日本乃至東亞戰爭經驗的認識,也能夠給予臺灣讀者在日本高度經濟發展的中產社會想像之外,一個不同的日本戰後社會發展視角。

另外,中國北京大學出版社也在今年六月翻譯出版了小熊英二與上野千鶴子的鶴見俊輔訪談《戰爭留下了什麼》(戦争が遺したもの,2004)。與作為社會史的普通人故事《活著回來的男人》不同,這是一本偏重思想史的菁英故事。但恰如《活著回來的男人》添加了社會學的分析,使其成為一本與眾不同,具有社會史意義的著作;《戰爭留下了什麼》也迥異於一般訪談錄:訪問者在採訪之中,經常表達自己的意見,使得本書與其稱作訪談錄,不如說是基於鶴見經歷的三人對談集。

對臺灣的讀者而言,鶴見俊輔的名字應不陌生,他的名作《戰爭時期日本精神史:1931-1945》早於1984年由李永熾中譯,以《日本精神史:1931─1945》為名,由學生書局出版。2007年,行人又出版邱振瑞新譯。將《戰爭留下了什麼》之中的學思自述與該書對照,必能我們更深刻地理解《戰爭時期日本精神史》中鶴見對日本社會與思想界的分析與批評。

此外,三人在《戰爭留下了什麼》之中亦談及鶴見在爪哇軍旅時期的慰安婦參與與見聞,還有1990年代與大沼保昭、和田春樹等致力於日韓友好與民主運動的知識人一同參與慰安婦補償機構亞洲女性和平國民基金(AWF)的經驗與反省。對於這些經驗,作為性別研究者的上野往往提出尖銳而直接了當的質疑,並未因鶴見是當事人而有所保留。如對於AWF的失敗,上野便質疑當初的構想過於簡單;小熊也表示這樣藉由外圍組織處理問題的方式,是日本政府慣用的手法,一旦出現問題,便將其拋棄。鶴見對於這些批評幾乎是坦然承受,也承認AWF確實沒有達成原先的目的,反而招致了許多問題,與小熊、上野一同檢討AWF的意義與貢獻。(簡中譯本頁45-54)相對於臺灣在國族主義與馬英九總統政治語言的扭曲下,對慰安婦被迫與否問題的扁平爭執,上野、小熊與鶴見之間的交鋒,應能提供臺灣社會對慰安婦問題更多元、深入而尖銳的見解與思索。

同理與溝通是為了更好的明天

在臺大歷史學系演講時,小熊認為歷史學者的作用,在於藉由其專業,開拓對話與共識的可能,以促進人們對過去的共識而形成社會。《活著回來的男人》中文版序文與後記中,小熊也表達了類似的想法。

序文中,小熊提及自己最尊敬父親具有「同理的想像力」:能在肯認彼此同為人類,享有某些共通人性的同時,進一步地觀察人們所處的不同位置,及其所面臨的結構處境,並以同理心理解對方的處境與行為,而非僅因處於對立的位置便將對方加以妖魔化。小熊認為,這種「同理的想像力」正是這個世界所欠缺的。若我們希望創造更美好的世界,那麼幫助人們跨越各種界限而互相理解的「同理的想像力」正不可或缺。小熊所說的「同理的想像力」,正與歷史學中所謂神入(empathy),以及歷史思維的部份概念相仿。

小熊所言「同為人類」、「同理的想像力」以及溝通的必要,確為當下世界所缺乏的。社會、歷史往往是複雜的構成,而我們的認知總是不免簡化。儘管如此,但若我們不能時時提醒同為人類以及世界的複雜,放任認知上不可避免的簡化,甚而極端地將他者與過去簡化成臉譜式的圖像,最終往往無助於相互認識,只是強化自我認知模式的偏見,將敵我的壁壘越築越高。若是如此,溝通、和解、共生,遂為不可能之事物,那麼,我們不必憂慮全控式社會的反烏托邦到來,人類自身便將回到個體對抗個體永無止盡的戰爭。

終戰七十年的今天,各種對於戰爭遺留與責任的檢討或批判之中,也不乏這樣的危險。但若我們在回顧、檢討、批評之餘,本身不具有彼此溝通與認識的意圖,僅是繼續自我感覺良好,以為佔據道德高位的對抗,不僅無益於面對現實以及其問題,更存在撕裂社群、增加對立的危險。

在這樣的環境中,小熊英二的著作為我們帶來了重要的提醒。透過展現世界的複雜面貌,小熊英二不斷地向同質的、單一的想像挑戰:《日本人的「國境界」》如此,《戰爭留下了什麼》如此、《活著回來的男人》也是如此。也唯有我們認識世界的複雜多元,發揮「同理的想像力」,試著理解他者處境的限制與可能,才能達成某種互相理解。只有在互相理解的基礎上,才能避免反思與批判成為不切實際的道德空談。

在「光復」七十週年之際,與小熊一同探訪日本的戰後與戰爭記憶,不僅是為了認識日本七十年來的社會變化,也是為了重思七十年來的臺灣、東亞與世界。臺灣從何處來,往何處去?此刻,我們也不妨就此各自出發,以自己的方式,叩問近代臺灣、東亞與世界的多重面貌,理解不同國界內外,不同人們的想法與經驗。當人們對彼此能有更多的理解時,誤解、衝突與戰爭也才有可能消弭。這或許是終戰七十年之際,小熊英二能為我們帶來的一種可能。

本文草稿蒙許仁碩、盛浩偉兩位撥空過目,惠予意見,在此一併致謝。

[1] 聯經譯本在專有名詞的翻譯上顯得猶豫不決,例如在頁372將日本專指高齡化人口過高而難以維持聚落社會生活的「限界集落」一詞翻為「極限聚落」,又另外出註說明。但漢語裡面並沒有這種用法,似乎沒有特別翻譯的必要。相對於此,頁252的「御用聞」(御用聞き)就採直譯的方式,但譯註卻給錯了意思(應指巡迴各地接受商品預訂的商業手法)。譯本雖然添加了譯註,但作為一本面向大眾的著作,仍有不少專有名詞應出註而未出註,也有一些譯註過於簡略,並無幫助理解。另外譯本也有極少數的段落語句不順,如頁205第二段。