服務於電子業。真心相信,如果我們願意,台灣能成為人類文明往下發展的重要基石。

在我居住的國宅周邊,除了上學、放學時風風火火的喧嘩,大部分時候都處於一種時間近乎停止的歲月靜好,便利商店或幾家較早拉開鐵門的飲食店,提供了我每日經過因而熟識其面容的幾位長者安坐整日的餘裕,他們神色安然地望著馬路的方向,似見又似不見,我有時打招呼,有時則匆匆而過。另有一些行動不便,需要仰賴輪椅的,率多由外勞陪著,靜靜待在公園或人行道一隅曬太陽、或繞著公園與國宅周邊轉圈。偶然於日間回家,我總有種闖入專屬老人與外勞的城市空間的侷促不安。

老年人的閒適,外勞居功厥偉。台灣早是個欠缺跨國勞工協助就無法順利運作的社會,來自東南亞的跨國勞工們,填補了台灣勞動力以及照護系統的龐大 缺口。然而,每天在相同的空間裡極「親密地」共同生活著,卻絲毫無助於相互理解,「東南亞外勞」這本該中性的名詞,承擔了過多不屬於它的負面指涉,包括治安、髒亂、疾病、以及影響本地人就業等等。

當代台灣人大概很難想像,百年前的台灣曾以截然不同的角度思考東南亞。

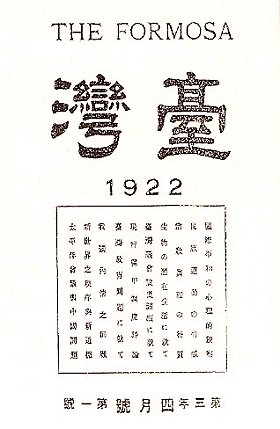

受到上個世紀初世界思想風潮的影響,1920 年代的台灣知識分子思考的都是世界範圍的問題。連溫卿為了「反對歧視、人類一家」,熱中學習由波蘭人柴門霍夫所創的世界語,1922年出刊的《台灣》雜誌創刊號的卷頭詞則說:「作為地球之一部分的台灣⋯⋯應貢獻於改造世界的大業」。在這些人心中,台灣自己的問題也必須被放在世界框架下去思考,被國民黨政權曲解為擁護祖國的典範的蔣渭水,就是從獨立解放的台灣,有能力促進日中親善的角度,提出「台灣人握著世界和平的第一把鑰匙」的論述。

正因如此,台灣的社會運動者從一開始,就把同樣作為被殖民帝國壓迫的殖民地如朝鮮、印度、非律賓等,都當作台灣應該結盟的夥伴。組成新亞同盟黨的南投人彭華英,多次在上海大東旅館與來自菲律賓、印度、朝鮮的民族運動者,開會討論「追求民族解放、實現亞洲和平」的目標。把「東南亞」當作共同奮鬥的夥伴,至少反映了兩層意涵。其一是被日本統治的台灣人,以台灣人的獨立身分,進行國際串連,這標誌了自外於日本之外的、以台灣為界線的主體意識之誕生。再則,這個主體意識的內涵,是從被統治、被壓迫的人民為出發,而不是從上而下地從國家的角度發想。

太平洋戰爭爆發後的日本政府、以及繼踵其後的國民黨統治,對這個主體意識、以及與之共生的民主、社會思想感到不安,因而強力壓制,包括東南亞在內的世界,於是被硬生生地從台灣人的心理認知圖譜裡切割出去。那之後很久很久,台灣人心中的世界,只剩下美國留學、對外貿易,外加經濟起飛後的出國旅遊和米其林美食。

「東南亞」再度回到我們視野,已經是世紀末李登輝的南向政策了。南向政策裡的東南亞一方面是台灣資金與產品的出口市場,一方面則是勞動資源的取得地。受挫於中國的磁吸、以及東南亞自身的快速崛起,東南亞作為台灣腹地的規劃,終究如鏡花水月一場空。但於去年中突破五十萬人的龐大外勞人數,卻持續支撐著台灣社會。

在顧玉玲講述外勞的經典著作《我們》裡,詳實地記述了與我們距離極近的跨國勞工在台灣的生活種種。他們從開始申請來台開始,就受困於台灣政府各種制度性的歧視,台灣政府假設他們會犯罪、會傳染疾病、會逾期居留、會藉著假結婚非法入境,於是設下種種防範措施,每一項措施都折損作為一點點人的尊嚴,直到人不像人。

在台灣的認知裡,來自東南亞的跨國勞工只是單純的勞動力,他們不是人。

最初支持南向政策的論述,認為藉著把台灣擺進東南亞的歷史、文化脈絡裡,可以將台灣從大陸的邊陲地位解放出來。如果真是如此,難道我們不該更接近百年前彭華英等台灣知識分子,視東南亞國家為夥伴的態度嗎?然而我們對待跨國勞工完全不是這麼一回事,其根源除了人民被長期壓制著不准思考自己的真實境況之外,更重要的可能是經過半世紀國民黨統治後,台灣人處於一種實際生活在小島、卻自以為是天朝的扭曲狀態。在天朝心裡,四夷不是夥伴,是必須被懲罰、被獎賞、被管理的客體,這關係裡面沒有平等。我們對周邊國家的態度,正是中國天朝經略周邊的翻版。

拉岡曾說:「主體是通過對別人的言說來承擔起他的歷史」。台灣曾耗費了非常大的努力,才發現自己正陷在不合身的憲法、國土治理、政府體制、外交戰略以及國防戰略裡,而考察不同時代的「東南亞」想像也讓我們發現,所謂立足台灣的台灣主體性,由於種種歷史因緣,原來也是不合身的。

主體性是對自我的認知,「認識你自己」,這句刻在阿波羅神殿上的箴言,不只是針對個人,也針對群體。不合身的自我認知,正是台灣社會迷失方向的深層原因。