政治大學政治學博士,現任中央研究院近代史研究所副研究員、台灣口述歷史學會理事長、台灣北社副社長。曾任東吳大學政治系講師、副教授(1984-1988),台北大學公共行政系兼任副教授(1988迄今),政治大學台灣史研究所兼任副教授(2009迄今),台灣教授協會創會執委(1990-1992)、秘書長(1995)、會長(2009、2010)。研究專長領域為:近代中國政治思想史、戰後台灣政治史、二二八事件研究、戒嚴時期政治案件研究。

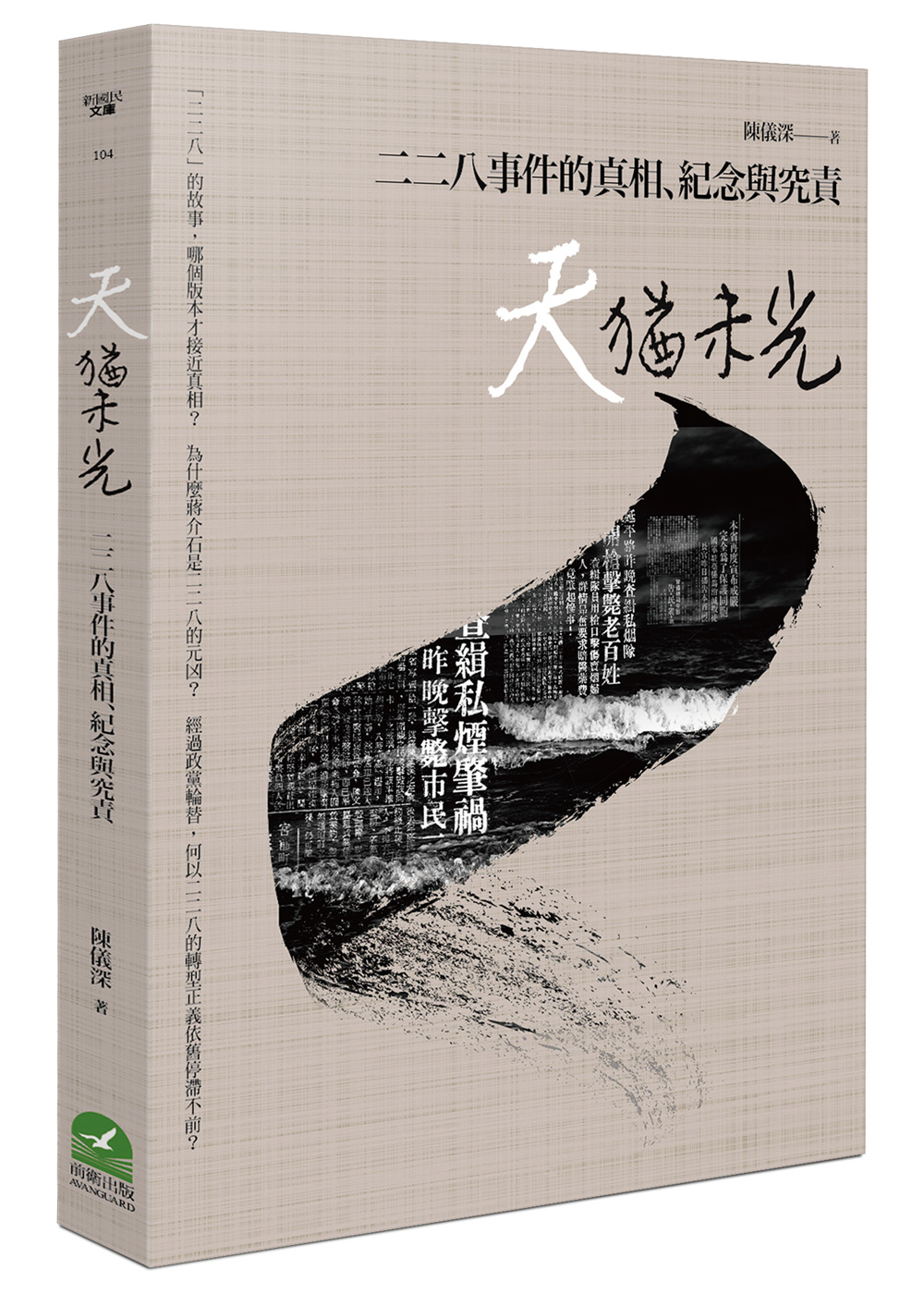

書名:天猶未光:二二八事件的真相、紀念與究責

作者:陳儀深

出版社:前衛出版

日期:2017/02/22

1991年,由台美文化交流基金會、現代學術研究基金會所主辦的二二八學術研討會,是解嚴之後第一次那麼大規模探討二二八的學術研討會。其中我發表的論文〈論台灣二二八事件的原因〉是我第一篇研究二二八的作品,後來還被收錄在《台灣史論文精選》。這篇文章是1991年夏天我在美國史丹佛大學進修,利用該校的東亞圖書館(East Asian Collection)的資料,包括戰後初期的報章雜誌所寫,由於身在異國、萬緣放下、全心投入,所以那幾個月的閱讀和寫作,感覺好像親身經歷了二二八。

賴澤涵、馬若孟(Ramon H. Myers) 的《悲劇性的開端:台灣二二八事變》正好在同年出版,我就是在史丹佛大學校園的書店買來讀的,不久就寫了一篇書評,寄回來給《自由時報》發表。在文中我批評該書對二二八的核心觀點是copy國民黨的官方觀點,例如說處委會提出“more and more radical"的要求,所以蔣介石才派兵鎮壓,我認為這是謊言,因為二二八處理委員會是3月7日才提出「32 條處理大綱」,可是我們從檔案可以知道蔣介石最慢在3月5日就下令派兵了。而蔣介石在3 月10 日「總理紀念週」第一次公開談二二八事件就是這麼定位的:「不料上星期五(七日)該省所謂『二二八事件』處理委員會,突提出無理要求,⋯⋯此種要求『已踰越地方政治之範圍』⋯⋯故中央已派軍隊赴台灣⋯⋯」,這就是《悲劇性的開端》所指的—把派兵的理由和處委會的「踰越」要求扣連起來,明顯是copy 蔣介石的觀點。可見我們如果平心閱讀原始資料,很容易可以對事件的因果、經過把握梗概,不會被一些政治宣傳迷惑。

就我的二二八研究經過而言,相當程度是與九○年代的台灣政治社會情勢發展有關。九○年代是李登輝總統主導的「改革開放」時代,每年二二八的紀念活動中,研討會是一個很重要的紀念方式。例如二二八50週年時,有吳三連台灣史料基金會、台灣歷史學會與陳水扁執政的台北市政府舉辦的「二二八事件50週年國際學術研討會」,當中我也有發表〈再探二二八事件處理委員會──關於其政治立場與角色功能的評估〉。我記得我對處理委員會的評價是比較中性的,有功有過,我認為他們已經盡量做到最好了;我不贊成用一種教條式的觀點,以為「半山」都是壞人,或是認為處委會進行談判就是「妥協路線」,必須是武裝路線才是進步的,這些說法都流於情緒,不是我們學者寫歷史的適當態度。我對處委會的評價是他們已經盡了力,並且有站在台灣人的立場,像擔任台灣省參議會副議長的李萬居等等公職們,雖然也算是「官方」,可是他們到底是要站在台灣人立場,還是官方立場?我認為在當時情勢下,他們主要還是站在台灣人的立場,所以他們才會一起拿「32 條處理大綱」去給陳儀,陳儀沒看完就生氣地丟到地上;此外,李萬居要不是有陳儀保他,不然就被別的系統抓走了。當我在說這個的時候,不免相對會批評到蔣渭川。蔣渭川當時和處理委員會針鋒相對,他在電台廣播一方面號召群眾,一方面攻擊處理委員會,若從「運動倫理」而言,這是不好的!可是我這樣說不免就得罪蔣渭川的家屬。果然蔣渭川的一位女婿就在討論會上怒指我怎麼可以講「半山」也有好人云云,當時我「年輕氣盛」,就嗆回去了。我說拜託,現在是學術研討會,這裡不是街頭,要講證據、講邏輯才是尊重這個場合。這是讓我印象深刻的一次二二八研討會。

後來我也參與好幾次研討會,包括責任歸屬報告的撰寫、參與60週年高雄市文獻委員會主辦、許雪姬等人幫忙籌畫的「紀念二二八事件60週年學術研討會」,以及在財團法人二二八事件紀念基金會舉辦的「二二八事件60週年國際學術研討會」發表〈族群衝突、官逼民反與報復屠殺—論二二八事件的性質定位〉,探討二二八是不是一種鎮壓屠殺?我寫這些論文其實是有著隱含的計劃,湊起來可以是有意義的結構,希望可以成為一本涵蓋二二八原因、經過、南京政府的處置,以及事件性質定位的專著。

九○年代以來,財團法人二二八事件紀念基金會常以舉辦研討會的方式來紀念二二八,基金會最重要的一件事莫過於出版《二二八事件責任歸屬研究報告》。關於責任歸屬研究報告,我負責撰寫〈第三章:南京決策階層的責任〉,我的結論是蔣介石應該要負最大的責任。也因為這樣曾被蔣孝嚴控告,說是汙衊他的先人,就把基金會董事長陳錦煌、研究報告的總召集人張炎憲與我(撰稿人)共三人告上法庭,而且蔣孝嚴居然要求賠償新台幣20億元,真是離譜。

我們出庭了幾次,那其實算是一種調查庭,是由檢察官和他的助理先了解狀況,結果他們做出不起訴的處分;之後蔣孝嚴聲請再議,最後才確定不起訴。這位檢察官頭腦算是清楚的,他聽一聽也覺得這沒有蓄意毀謗,畢竟我是根據檔案史料合理論述,認為蔣介石應負最大的責任,而毀謗罪的成立要件是「明知非事實而故意傳播」。

我自己寫完這章之後感覺頗有成就感,因為對蔣介石的究責,以前的人雖然也有講過,但都是片段,沒有系統性地鋪陳這整件事情。我在撰寫過程中發現,國民黨內部其實有反省的聲音,包括國防最高委員會及國民黨中央執行委員會的不少成員。1947年3月5、6日,國防最高委員會就對台灣的行政長官制度及陳儀的作風多所批評,國民黨中執會更於3月22日通過「閩台清查團」劉文島等人的連署提案,決定對陳儀「撤職查辦」。這其實都代表國民黨內部的反省聲音,而且他們也知道台灣的二二八鬧得太大,要有人負責。這些檔案公文歷歷在目,就是蔣介石運用「總裁特權」,批示另案處理,不用撤職查辦。當時中執會的決議是撤職查辦,而文官處在擬辦欄簽註的意見是兩案併陳,加入的第二項是依照總裁的特權,另案處理,結果蔣介石就批「照第二項辦理」。因此,我認為蔣介石當然要負最大的責任,這是他自己選擇的。

再次,2010年馬英九執政期間,二二八關懷總會理事長張炎憲和我以及顧立雄等三位律師擔任訴訟代理人,代表108位二二八受難者家屬,向中國國民黨提起訴訟,要求回復名譽。當時國民黨的法定代理人是馬英九,訴訟代理人是賴素如、洪文浚兩位律師。我們根據「轉型正義」的觀點,認為需要有人負責任,不能只是政府花錢了事,並且提出三項具體要求:第一是國民黨要公開道歉,並要按照我們草擬的啟事文本,在主要媒體上刊登;第二是捐贈新台幣20 億元給財團法人二二八事件紀念基金會,供作二二八國家紀念館的籌設以及營運經費;第三是將國民黨黨史館所藏二二八相關檔案原件以及戒嚴時期中常會紀錄、總裁批簽、海工會檔案副本悉數交由行政院檔案管理局保存並公開,且做為他日二二八國家紀念館展示之用,這一方面是為了揭露真相,另方面也有追究責任的意思。

我們認為國民黨是統治的主體,從二二八到今天一直存在,固然自然人死的死,跑的跑,可是國民黨始終沒有中斷,當然必須負責。結果判決的很多內容居然是採納國民黨「民事答辯狀」的理由。答辯狀說,首先,20億元應屬於財產權的訴訟,所以我們提出這種要求不合程序。其次,捐贈檔案並非適於強制執行的內容,也無從認定與回復名譽有何必要關聯。他們這種說法其實是技術上的反擊,因為我們要的是真相,公開國民黨的檔案當然有助於真相的揭露,這與名譽問題不能說完全無關。

就實體方面,答辯狀也說,國民黨與中華民國政府是兩回事,1947 年是「政府」對原告毀損名譽之行為,「設若中華民國政府果有原告等主張之侵權行為存在(按:被告否認原告等主張之侵權行為為真實),則至多僅為中華民國統治權行使是否有侵害原告等人權利而已,不得據此即認係被告有實施⋯⋯」換句話說就是把政黨與政府分開。此外,又說蔣介石等人雖有國民黨黨籍,但並不是受僱於國民黨,因此被告的黨員即使有不法侵害原告,原告也不得依民法主張僱用人的連帶賠償責任云云,然後還提出所謂的時效問題,說損害賠償請求權兩年間不行使就消滅云云,所以現在我們的主張已經無效了。

這起官司我們最後是以失敗收場,最高法院民事判決敗訴。這件事當然茲事體大,求償20億元也不是小數目,但對國民黨黨產而言,無論是黨中央對外宣稱的兩百多億,還是名嘴胡忠信爆料的一千多億,其實要拿20億出來並不是難事。

在民進黨失去政權後,有幾位在紀念基金會做事的人,邀集一些比較常聯絡的家屬,共同組織了「二二八關懷總會」。張炎憲在我之前已當了兩屆理事長,他是開始用「非家屬身分」任職的第一人,因為他們認為家屬都年老了,而且新一代的也不見得能承擔,所以就讓學者來做領導。張炎憲之後換我接任,現在是交給政大台史所所長薛化元。在我任內,最重要的事就是籌辦「共生音樂節」。

我一接任就認為紀念二二八是關懷總會最重要的任務,不要都是老套,參與者也不要都是過去的老面孔,應該要設法讓年輕人參與,所以我就透過台教會的網絡找到藍士博。藍士博本來也有在想要以年輕人的方式紀念二二八,只是他所希望的團隊運作及所需的經費額度,台教會比較沒辦法支持,所以就擱置下來。我去找他之後,可說是「死灰復燃」、一拍即合,後來就產生一個「共生音樂節」的團隊。

由於預算比較龐大,需要大概六、七十萬,台教會很難為了一個專案花那麼多錢,但「二二八關懷總會」性質上就是為了紀念二二八或說以推廣二二八教育為單一目的的機構,不像台教會是屬於比較綜合性的社團,因此我就以這個名義來募款。雖然沒有公開的募款餐會,但我去找認識的企業家、朋友,也找了主要的社團包括台灣國家聯盟、台教會、北社等等,這些也剛好都是我參加的社團。

第一屆(2013)還好,第二屆(2014)有點勉強,2015年第三屆就幾乎要撐不下去了。因為第二屆結束後,有一些團體就不太滿意,像是抱怨年輕人沒禮貌,或是說「共生」的概念不好──國民黨萬惡,為何要與它共生?2015 年雖然薛化元已經接任理事長,但時間上有點青黃不接,所以開始的三十萬是我(在台灣國家聯盟、台教會以及北社)幫忙促成的。只能說,要做事真的很難!

不過,這三次的二二八紀念活動,在自由廣場上,不論是參與社運擺攤的或是參與晚會的,有上千的青年學生參與,如果我是國民黨主事者,看了這種青年熱情,不怕才怪!二二八在新一代年輕人中竟有那麼熱烈的迴響,是台灣社會的新生事物!我們這些老台派的社團應該虛心一點去了解、支持,固然不需要去奉承、巴結年輕人,但也不要以猜疑的態度來對待,如果覺得費用太貴或是執行方法不適當,都可以討論改進才對。

我從1991年在史丹佛接觸二二八史料,並花了幾個月時間好好寫了一篇論文回來發表,到現在可說與二二八的研究與紀念結了不解之緣。研究是為了發掘真相,紀念是為了推廣喚起,可惜最後的「究責」無法操諸在我,只好把失敗的經驗記錄下來以俟諸來日。今年適逢二二八事件70週年,我想應該把這麼多年來與社會對話的有關二二八的政論文章集在一起,這裡面有我個人研究蔣介石的心得、批評馬英九處理二二八的兩面手法、因宣稱「蔣介石應負最大責任」而遭致的蔣孝嚴官司、與張炎憲和顧立雄等人代表二二八家屬控告國民黨的經過,以及交代我擔任台教會會長任內發起主持的「千人靜坐」紀念二二八儀式,擔任二二八關懷總會會長任內促成「共生音樂節」的甘苦談⋯⋯。這些固然是個人生命史的一部分,同時也是攸關台灣公共利益的記錄,所以敝帚自珍,拿出來和大家分享。

集結文章的過程中,我發現關於控告國民黨的部分,儘管是歷史學者與律師們經過相當討論合作的結果,但為什麼用「民事」而不是用「刑事」來告、為什麼用「妨害名譽」這麼輕鬆的理由,結果還是失敗?這充分顯示在未經革命變動的台灣社會,透過司法實現轉型正義的困境;最近蔡政府處理不當黨產,同樣遇到法院方面的「障礙」,是類似的道理。這個現象提醒我們,為什麼改革比革命還難,這是值得不斷探究的、深刻的學術問題,也是正在考驗蔡政府的現實問題。

(本文摘自前衛出版《天猶未光:二二八事件的真相、紀念與究責》)