作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。

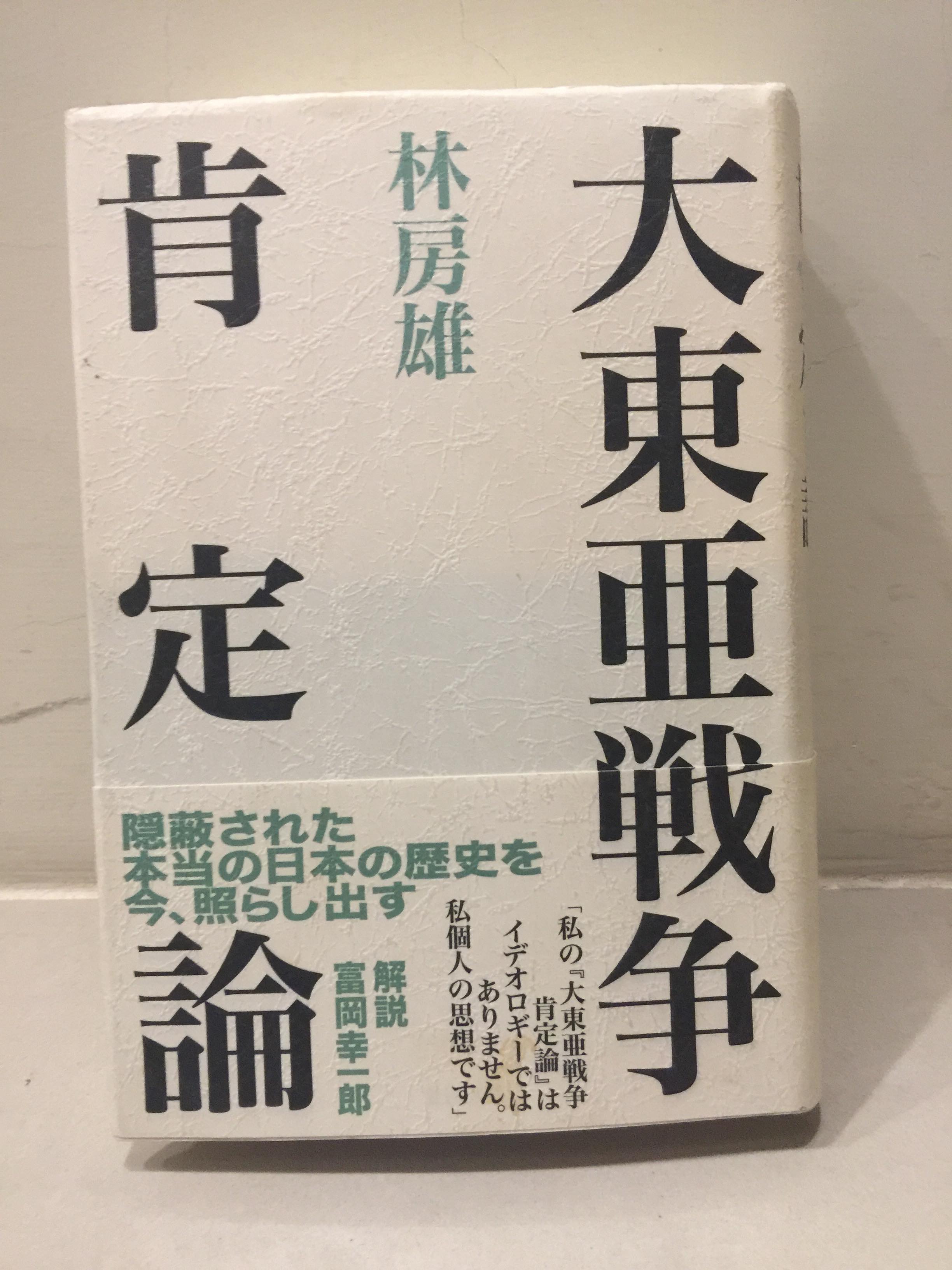

在臺灣,廢除出版法後,出版書籍變得自由寬廣,思想言論不再受到壓制和審查。就此意義而言,著書立說這種抽象思想行為,終於變成實質的力量,掙脫了極權之手的控制,朝自由的方向發展,的確是令人可喜的事情。然而,檢閱言論的幽靈雖然已退出歷史舞台,現今以反日為基調的讀書評論,仍然存在晦澀的氛圍,也就是將日本右翼思想家的著作譯本,視為洪水野獸和極度危險。而林房雄《大東亞戰爭肯定論》這本奇書,意外掀起了反日詰問的波瀾。

首先,我們要問:林房雄是誰?

日前,我的文友傳來一則訊息說,林房雄《大東亞戰爭肯定論》中譯本已出版上市,他表示,出於好奇他很想閱讀其書,了解這個被貼上日本右翼人士的標籤,其思想到底有何危險,否則此書訊預告階段,旋即遭到了反對派的冷嘲熱諷。奇詭的是,這種微妙的逆反心理,反而促成讀者更想一窺全貌的動力。或者說,他不希望戴上預設立場的眼鏡,相信自己的讀後感。

果不其然,我連結到其書訊瀏覽,這本書被左統主義者打成了日本右翼史觀,它就是極度美化「日本軍國主義」思想。這再次讓我見識到,以強烈政治意識形態壓倒歷史研究的威力。有論者甚至援引某政治學教授的見解——《日本政治史》一書,以此加深和批判林房雄的軍國主義思想,可謂用心良苦。就民族主義和認同的立場而言,我可以理解這種心情,過度依賴外來政權的思想,等同自失立場,放棄歷史的主體性,自願成為政治思想的順民。不過,我不得不質疑,讀者沒有通讀此書之前,即義憤填膺追隨這一駁反論點,豈不是另類的危險:不通過嚴謹的辯證,即宣告判刑定讞嗎?在我看來,反對者對於林房雄思想及其書籍的批判,似乎過度簡化了。殊不知,他們眼中的右派思想家,曾經是日本共產主義的信奉者,為日本的普羅大眾慷慨發聲,嚴厲批判過那個壓迫他們的政權,在精神思想上,應該與他們同個陣營。

在此,也許我們有必要回顧一下林房雄的背景,以便做出較於正確的判斷。

林房雄,本名後藤壽夫,父親開設雜貨店,卻因酗酒成癮,導致家道中落,母親為了維持生計,在紡織工廠當女工。1916年,他入舊制大分中學,到銀行家小野家裡當家教,住宿三餐都在那裡,體現出勤工儉學的精神。1919年,他獲得小野家的經濟援助,進入第五高等學校就讀。

1923年,林房雄入東京帝國大學法科,但之後中途退學了。在校時期,他加入新人會,與中野重治、鹿地亘、江馬修、等成立社會主義研究所,並任《馬克思主義》雜誌編輯。後來,日本無產階級藝術聯盟鬧分裂,他與青野季吉、藏惟原人等,成立勞農藝術家聯盟。1926年,他因捲入「京都學連事件」(京都帝國大學和同志社大學研究馬克思的社團),違反了治安維持法,遭到檢舉起訴,拘禁十個月。同年,他在《文藝戰線》上,發表短篇小說〈蘋果〉和評論〈散兵線〉等。1929年被選為日本無產階級作家同盟中央委員。翌年,他再次遭到了逮捕。理由是,有人檢舉他向日本共產黨提供活動資金,而被起訴判刑,關押豐多摩監獄。到了1932年,林房雄聲明「轉向」出獄之後,在《中央公論》連載表現民族主義傾向的歷史小說《青年》,還發表了〈為了文學〉、〈身為作家〉等評論,強調文學和作家的自主性,反映出轉向的決心。

也許可以說,林房雄對於文學有著堅定的信念,他於1933年與小林秀雄、武田麟太郎、川端康成、深田久彌、廣津和郎、宇野浩二等作家,創辦了《文學界》雜誌,積極投入文學創作,這份刊物一直持續到1944年。接著,他於1935年發表長篇小說《壯年》,並出版《浪漫主義者雜記》,正式表明脫離馬克思主義。其後,搬往神奈川縣鎌倉町淨明寺,他邀請川端康成比鄰而居,同年12月,川端康成一家搬遷至此。1936年,他發表文章,宣稱不再做為無產階級作家。1937年,他與山本學、中河與一、佐藤春夫等作家,成立「新日本文化會」。這年,爆發了日中戰爭(九一八事變),他亦是隨軍作家之一,其他作家包括:吉川英治、尾崎士郎、岸田國士、石川達三等。1940年,他成為以影山正治為首的傳統右翼團體「大東塾」成員。

進入1941年,他發表了〈關於轉向〉等文章,擁護天皇制度,明確表示自己的政治立場。1947年,他在「小說時評」上,將坂口安吾、太宰治等思想虛無頹廢的作家,取名為「新戲作派=無賴派」,這個名詞因此固定下來。只是,到了1948年,以美國佔領軍為首的日本政府,追究其戰爭責任,禁止他不得寫作。確切地說,林房雄和思想評論家吉本隆明一樣,同屬於改變思想立場的「轉向者」,時至今日,許多活躍於日本思想界和文壇作家,都經歷過艱難「轉向」的抉擇。不過,1952年,他遭逢了重大變故,其妻子於家中自殺身亡。他表示,撰寫《兒子的青春》、《妻子的青春》的動機,在於描寫渴望獲得圓滿的家庭關係,祈願罹患精神疾病的妻子得以恢復正常。

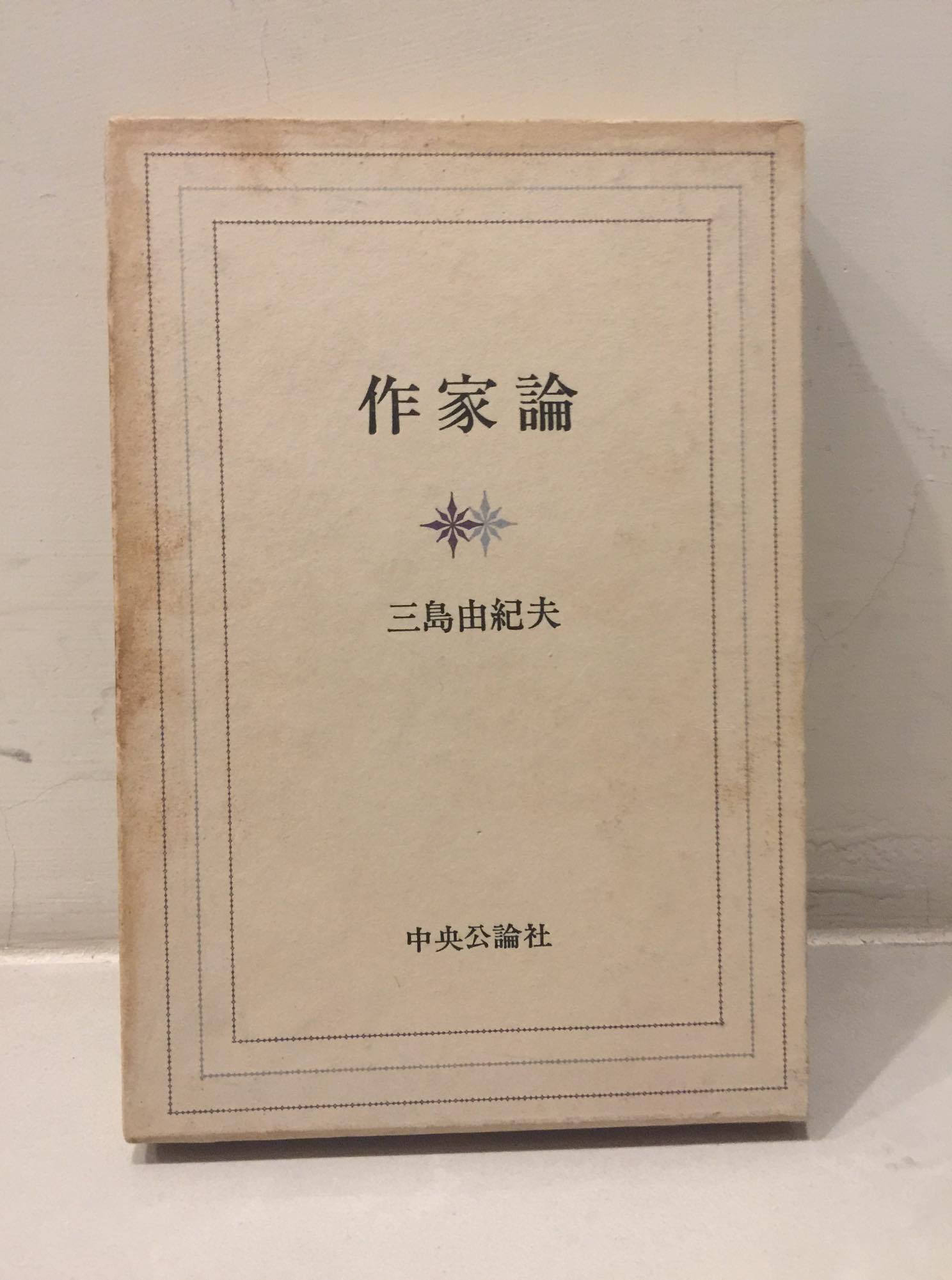

二戰後某個時期,林房雄以白井明的筆名,寫了不少中間小說(介於純文學與大眾文學之間的小說),被搬上舞台獲致成功,成為當時走紅的流行作家。1953年,他發表〈文學的回想〉一文,藉此勾勒他的文學歷程。然而,要說林房雄的右翼思想達到頂峰,就屬其代表作《大東亞戰爭肯定論》了。成書之前,他於1963年9月號《中央公論》上,開始連載《大東亞戰爭肯定論》文章,卻引來了與批評者之間的筆戰風波。同年,在其爭議性強烈的文章刊出後,三島由紀夫出版《作家論》一書,書中有專文〈林房雄論〉,批評林房雄的文藝史觀。當然,在行文敘述中,仍然感受得到三島善意多於負評的理解。

例如,三島由紀夫於文中第四節說:「或許林房雄被『政治』矇騙了。但是,我向來不相信,身為一名作家,無論幸運與否降臨其身,遇到任何危險事態,遭受什麼折難,都不可能遮蔽他清醒的心智。進一步說,對於日本歷史中的知識人而言,思想「轉向」不啻於重大事件。只是,林氏發表的『獄中記』,其文筆之美,卻與知識人的精神歷程似乎毫無關聯。從這意義來說,他於高舉普羅文學的初期作品,就有如此筆觸和美學意識。接著,三島於文末又提及:「……1929年,紐約華爾街股價暴跌,造成了世界金融大恐慌,那個時代恰巧證明蘇維埃共黨政權的輝煌的正當性,同時也是宣告革命的浪漫主義終結的時代。而林氏的初期作品,即與這精神氣質相近,政治思想浸透到藝術的深層裡。我興趣盎然的是,當時林氏的自覺到何種程度,也就是在其自身的思想中,他是否仔細辨識出本質性的和非政治性的因素了。只不過,他甚至隻句不提,遠大夢想的幻滅,對於左翼運動家來說,到底是喜劇,抑或文學家的悲劇?也許,他將詩歌般的革命和虛無主義,當成漂浮的夢想,視為這與『民族的理想』相通,但我看來,他已經喪失與現實的機會了。可是,他卻藉由歷史小說《青年》維繫住態度鮮明的非歷史性的現代性。」

上述文章是林房雄的文友三島由紀夫寫就,可以視同對於林房雄這個爭議性作家的概括評析。至於,林房雄本人如何定位《大東亞戰爭肯定論》一書呢?他於該書前言提及寫作此書的動機,「現在,我不是左派也不是右派。這本書並非意識型態的宣揚,而是我個人的思想歷程。我的目的很簡單,我只是想把被遮蔽的日本歷史的原貌呈現出來。」話說回來,這似乎可以解讀為林房雄的歷史觀,無論我們堅然拒絕或者接受,不同意把「大東亞戰爭」的說法,必須以「太平洋戰爭」的名稱以正視聽,用「否定」推翻他的「肯定論」,在閱畢全譯本後,做出評價來得妥當。

順便一提,1970年11月25日,三島由紀夫《天人五衰》小說終章完稿,交由新潮社。下午,率領數名追隨者至東京市谷自衛隊總部,在司令台上發表演說,佔據總監室切腹自殺。翌日,在自宅舉行密葬儀式,享年45歲。1975年10月9日,林房雄死於胃癌,享年72歲,葬於鎌倉報國寺。