藝術創作、論述者。台南藝術大學創作理論研究所博士,台北藝術大學藝術跨域研究所兼任助理教授。1995年起舉辦過多次國內外個展、聯展,並於香港、英國、法國等地駐村。著有《Bubble Love》、《家計畫》、《公路計畫》、2016年非文學類暨年度最佳圖書獎「群島藝術三面鏡」系列(《諸眾:東亞藝術佔領行動》、《小說:台籍日本兵張正光與我》、《陀螺:創作與讓生》)等書。作品關注議題圍繞著歷史與諸眾、空間與生命政治。

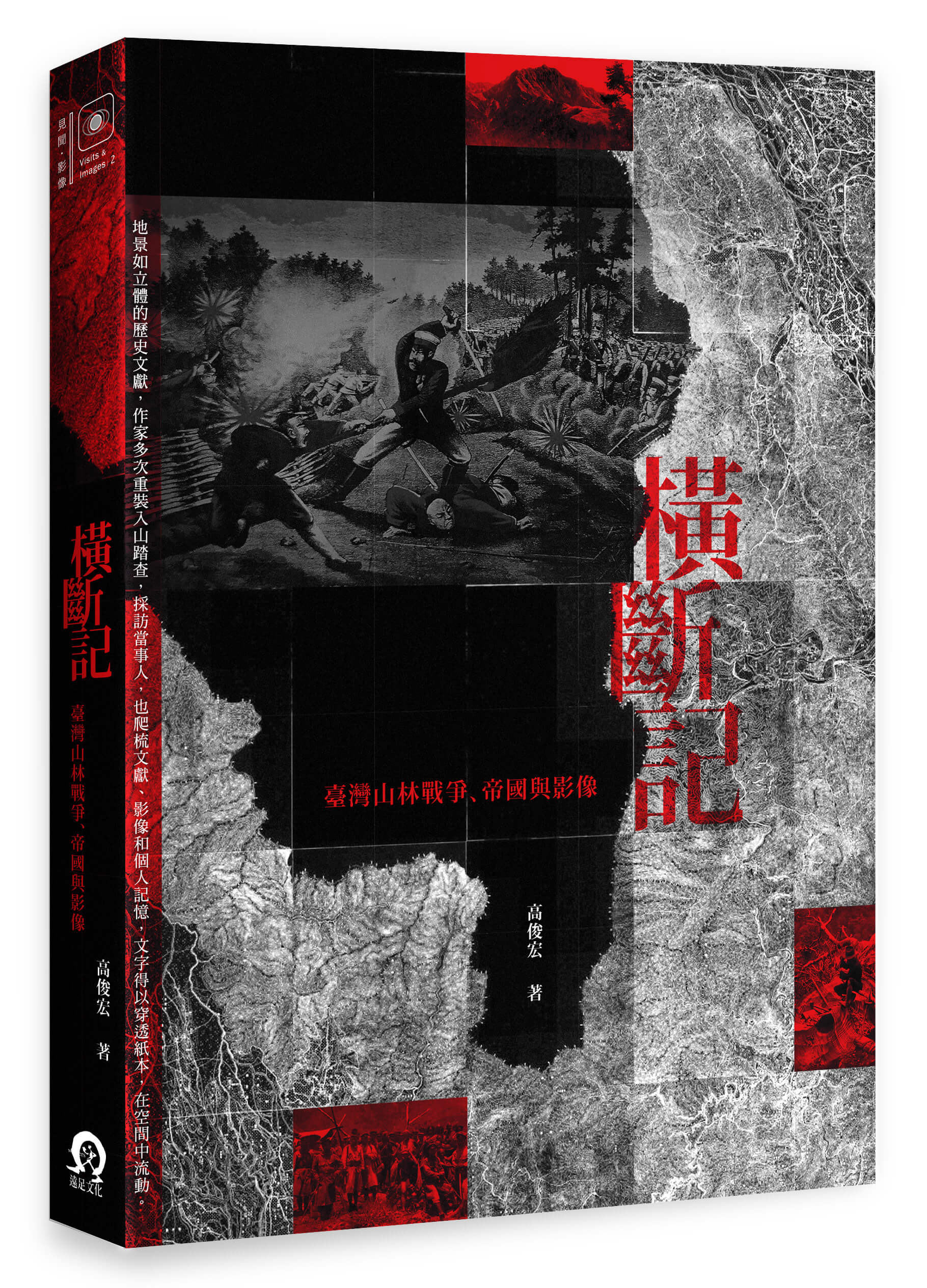

書名:橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像

作者:高俊宏

出版日期:2017年10月25日

出版社:遠足文化

幾年前,我片面得知龜崙嶺山區有一段與白色恐怖時期的有關誤殺的歷史,當時對此事件毫無頭緒,雖曾試著前往三角埔頂山一帶,尋找這個文獻中的「隱蔽基地」,但不了了之。後來才知道,就在自己日常散步的橫坑山區,居然藏著一段鮮為人知的白色恐怖事蹟,與前述的隱蔽基地事件也有關。那是一位叫做王清的青年,在這一帶山區躲藏了四年,最後被捕並且遭到槍決的哀傷故事。王清的妹妹王阿貴至今仍健在,現年七十七歲。在樹林文史工作者鄭至翔對王阿貴的訪談稿中,可以略知王清被捕後火葬的過程:

我哥哥是農曆8月17日死的(按:王清實際槍決的時間為 1956年9月21日),他8月14日有寄一封批(按:信)給我,批中寫說,抬頭望明月,低頭思故鄉。我看著批就哭出來,我跟媽媽說,哥哥寫這張批很不好,她說,妳讀給我聽,聽了,媽媽哭,我又再哭。8月17日就被槍決,同時法院寄來一張批,說是要領屍體或是骨灰。接到批的隔天我就跟三哥、媽媽一起去,三哥沒讀書,當時在走蕃仔反(按:躲避日人)沒讀書。

那一年我剛畢業,我們在臺北車站下車,甘苦人多用問路的,三哥不識字由他牽著媽媽,我來問路。沿路問到殯儀館,我拿出單子給殯儀館的人看,說要找我哥哥,他說你哥哥已經死了。我說,死了現在放哪裡?我要看。火葬場的人就告訴我往那邊左轉那條巷 。我們到了的時候都已經進去燒了,爐口差不多一個人寬一點,爐口上方有寫名字,我們一到我就跪下去,在爐子前面告訴哥哥說, 阿公、阿爸、阿母,你弟弟、妹妹都沒他辦法,誰害你的你去找他算帳。

在臺鐵臺北機務段擔任練習生的王清,因為「匪樹林三角埔隱蔽基地叛亂案」,被當時的軍警以「瓜蔓抄」的方式牽連捲入,最後被判死刑。在《安全局機密文件:歷年辦理匪案彙編》裡,關於此案的「官方」簡述如下:「該案主嫌張潮賢(樹林人)遭到朱毛匪黨吸收,並繼續吸收樹林在地人周源茂、黃家猶與王清等人,由黃家猶收購手槍三枝、子彈三十發以及手榴彈十二枚,以供叛亂之用。1950年4月,這些「匪徒」開始匿藏於山區。期間還私串國軍幹部,購買軍中的手槍。」

1954年8月11日,張潮賢、王清等人最後在樹林的周歧山墓地 遭到逮捕,起出了駁殼槍(毛瑟槍)、白朗寧手槍、手榴彈與匪書、文件、地圖與筆記等。後續,該案的主要涉案者在很短的時間就遭到「執法」。

王阿貴

如果不是親自採訪到王清的家屬,依舊很難相信就在橫坑這樣的小山坳,居然也有離奇的白色恐怖的事蹟。2017年初春,鄭兄與我前往樹林的坎仔頭探訪王阿貴女士。王阿貴看起來精神奕奕,憶起王清時仍然可以清楚說出兄哥逃亡山區時期,每天為他送飯的過程。王清從通緝到被捕期間,在龜崙嶺山區餐風露宿地躲藏了四年,除了橫坑以外,藏匿的地點甚至遠達數公里外的大菁坑一帶。王阿貴老家就位於東和街上的一間傳統磚造平房,屋子後面倚著一片用來養雞鴨的小坡地。過去在山區散步時,經常被這間樸實的民宅所吸引。一日黃昏徐行經過時,陽光篩過樹葉,駒光過隙般地落在鐵皮與石棉瓦混搭的雞寮。由於身上正好背著相機,遂忍不住停下來為此拍了一張照片。當我慢慢靠近產業道路的水泥護欄時,守護雞寮的老狗馬上盡責地對我吠叫,叫聲中還夾雜著幾分乾咳。

我始終記得那天的東和街山區。山風吹動產道兩側的樹林,發出沙沙的聲響。遠方的叢林,大約間隔十秒就會傳來嗚一聲的鳥叫,如喪考妣地劃破山林。我經常在傍晚的橫坑山區聽到這個嗚聲,由於對鳥類不熟,一直無法判斷究竟是由何方神聖所發出來的。後來逐一比對網路上鳥友所錄下來的鳥鳴聲,方才確認是領角鴞的聲音,一種廣泛分佈於臺灣低海拔地區的「夜貓子」。早期山邊的居民視領角鴞為一種「報喪鳥」,認為其嗚的叫聲會為附近村落的人帶來死亡。林美容在《魔神仔的人類學想像》書中提到屏東林管處巡山員,同時也是貓頭鷹環境教育負責人劉老師與領角鴞之間的緣分,讀來分外精彩。在南台灣從事生態教育工作的劉老師說,從屏東萬巒一直到墾丁的山區居民,一直將領角鴞的叫聲當成是魔神仔的呼喚;附近的排灣族則稱貓頭鷹為Balisi,是惡靈,也是死亡的徵兆。以領角鴞為碩士論文的劉老師所努力的,是希望慢慢除去人們對牠們的誤解,轉而從生態保育的觀點視之。報喪鳥也好,Balisi也好,或甚至不孝鳥也罷,無論如何,我很珍惜這種能在低海拔人為過度開發區域生存、甚至懂得利用民宅廚房的排油煙管來築巢的貓頭鷹,能夠出現在橫坑山區。不過,也因為領角鴞從密林深處所傳來的嗚鳴聲,似乎暗示著這片山區曾經凝結著一段哀傷的過往,而故事居然就和我經常駐足遠觀的這戶平房人家有關。

王阿貴認為兄哥之所以會被通緝,是因為有人買了一本「外國書」而被牽連。逃亡期間,媽媽每天傍晚都會把飯菜準備好,對著山佳國小剛下課的女孩王阿貴說:「去!去送飯。」由於天色昏暗,小女孩常常得摸黑入山才能完成任務,然而她說自己毫不懼怕,話語裡埋藏著山上人家的豪氣。在白色恐怖風聲鶴唳的日子裡,平地來的警察每天都到山區村落抄人。由於害怕受到無端牽連,村內的年輕人紛紛逃離山區避風頭。王清藏匿山區期間,妹妹會將食物放在事先約定好的地點,用碗公倒蓋起來以避免被其他動物吃掉。有時候也會在山上與兄哥短暫相會,幫忙兄哥搭建逃難用的草寮。她說,兄哥在就讀山佳國小的時候功課總是第一名,因此在山上見面時,王清常常就在現場教她寫作業。就這樣,王阿貴從國小一年級送飯送到四年級,直到某天送了一顆肉粽上山給兄哥,不小心被鄰居溪叔公發現報警,王清等人不久後就在大約兩公里外的周岐山之墓被捕,三角頂祕密基地案隨後也宣告結束。

送飯之路

究竟王清在山上過著什麼樣的生活,而王阿貴女士的送飯之路怎麼走,仍是一個未解之謎。過了幾天以後,在橫坑山區種了一輩子菜的三嫂何阿允女士,繼續帶我們走訪那段送飯之路。探路當天,山區飄著微雨,在山上種菜的人果然身懷絕技,即使有點年紀了,何阿允在山裡的行動完全不輸給年輕人,幾乎可說像穿山甲一樣靈活。爬過幾段陡峭的麻竹林之後,老人指著一個由六塊石頭搭起來的簡易石龕說,這裡就是王清死後骨灰壇暫厝的地方,石龕下方不遠處,正是當年害死他的溪叔公的房子,據說裡面已經空無一人,只剩下溪叔公的靈位。再往上一小段路,何阿允指著一簇荒理多時的莿竹林說,就是這裡了,王清以前就睡在這裡,在莿竹還沒有長出來之前。

在莿竹還沒有長出來之前。這是一片白色恐怖籠罩的山野,如今莿竹已然成簇。何阿允搓揉著幾根竹子的細枝,凝視著素未謀面的大舅子以前逃難居住的地方,那手勢,像是她與山裡的亡者和山上萬物之間,一種很親暱的肢體語言,如同幾經加密過的密碼一般。這種肢體語言平地人是不容易懂得的。

而在莿竹還沒有長成簇之前,為了躲避上山盤查的警察,王清等人以游擊的方式,在山區不斷移動住宿點。甚至,安全局的文件裡提到,「張匪潮賢」等人在山區藏匿期間,仍不時對山區民眾介紹及閱讀〈中華人民共和國開國文獻〉、〈怎樣接近農民〉、〈向群眾學習〉、〈唯物史觀精義〉等書,並且準備建立穩固的三角埔頂隱蔽基地,一旦國軍反攻大陸,就趁勢在臺島後方空虛的情況下發動游擊戰,迎接反擊的解放軍。安全局的報告書還特別「褒揚」了他們一番,說張匪潮賢等人在極端艱苦的環境下逃亡,露宿餐風之餘,還能夠持續從事叛亂活動,將山區組織發展到四十餘人,「類此頑固精神,頗值我工作同志警惕與取法。」但是,閱讀過官方文件的人,對相關說詞應該要保持一定的懷疑。例如,若以王清的藏匿地以及王阿貴為王清送飯的模式來說,他應該未與張潮賢等人住在一起。游擊隊的居住模式應該是分分合合的,一方面獨居更為隱密,另一方面也可分散集體被捕、一夕覆滅的風險。

後來,何阿允帶我們循山路下切,探訪相隔百來公尺的「大平臺」,另一個王清藏匿的荒陬之地。此時,天空雨勢轉大,雨滴答答答地拍在沿途的姑婆芋與月桃葉上。已經連著好幾個月的天氣乾旱了,我邊揮刀開路、邊祈求著這場春雨下大一點,好讓石門水庫多收一些水。後來又想到,冰冷的雨滴是不是也像王清的淚水?是否因為那麼多年來,未曾有人專程造訪過他的逃難之地,以至於天空都為這段至今逐漸微明的歷史而流淚?王阿貴說,在獲悉警察準備大舉搜山之際,媽媽用鹽炒了米,讓王清等人背著,以免躲藏時挨餓;此外還準備了幾只金戒指,讓他們當作逃難時的盤纏。最後,他們一行人在山下線民的通報下,在今日的樹林第二公墓一帶被捕,隨即移送到臺北的監獄等待判決,手上逃難用的金戒指也被強行拔走,至今下落不明。

看過這些掩埋在叢林裡的逃亡「遺跡地」以後,不禁訝異,從1949年4月到1953年8月這四年多來,王清的最後歲月是怎麼過的?睡覺時地上鋪的是什麼?下雨時用什麼來遮雨?那些夜晚,領角鴞是不是一樣在黑暗的密林裡嗚嗚地哀鳴?也令人想起黃錦樹筆下的馬共、也是導演廖克發《不即不離》紀錄片中的馬共,他們在叢林裡組織游擊隊,度過了人類史上最長(也許也最為孤寂)的共產主義抗爭。許多人在森林裡無盡的等待中去世,像貓咪的死亡一樣神祕而寧靜,從此靈魂遊蕩於森林裡。因此《不即不離》裡有一段畫面就說道:「森林裡有很多孤魂,沒得吃,人們會帶很多東西去祭拜他們。」

戰後臺灣發生在山區的數個白色恐怖案件,如石碇的鹿窟基地案或龜崙嶺的三角埔祕密基地案,一方面是國共內戰的延伸,一方面又像馬共一樣,是共產主義者在森林邊緣的掙扎—當然,更多是冤錯假案。同是政治受難者的張茂雄先生,在他所建置的「戰後政治案件及受難者資料庫」(Taiwan Holocaust)裡提到,王清被捕後,僅承認參與過張潮賢等人的讀書小組,閱讀過《勞動問題》等書,但堅決否認與張潮賢等人一起參與「叛亂」運動。王阿貴更不斷強調,王清確實是「白布染成黑布」,是被朋友以口頭牽連的方式捲入的。如果是這樣,他的委屈該有多大?

近年來,愈來愈多的研究顯示,白色恐怖時期的冤錯案例為數眾多,但是許多人從案發到被捕、槍決之間,僅經歷很短的時間,無法留下足夠的資料;僅存的官方資料又經常自相矛盾,在可信度上打了很大折扣,導致許多可能的無辜受牽連者,在歷史文獻上形同空白。或許正因為文獻上的空白—或者話語上的沉默,讓了這段歷史不但沒有消失,反而成為重構當代臺灣史的重要基礎。

下山途中,淚珠般大小的雨,繼續滴著,我們經過一株樹形高聳的烏心石,粗大的樹根緊緊攀住野溪畔的碎石坡面,初步估計樹齡應該有六、七十年了。我不禁猜想,在王清的躲藏期間,這棵烏心石會不會已經長在那裡了?大樹散發著幽靜的氣質,讓周遭的森林都安靜下來。我想起約翰.伯格在《我們在此相遇》裡,提到葡萄牙里斯本廣場上的那棵盧西塔尼亞樹(lusitanian,絲柏樹,而lusitania意思是葡萄牙人),樹旁的牌子寫著:「我,是你鋤頭的柄,是你家屋的門,是你搖籃的木,是你棺材的板。」這些橫坑山區的事蹟,死者的倒影,或許有一天也會像那棵隱藏在密林裡的烏心石,成為我們精神上的柄、家屋的門,搖籃與棺材。