書名:像海洋一樣思考

作者:花亦芬

出版社:先覺出版社

出版日期:2017年11月

瑞士如何取得「中立」的地位?

在「三十年戰爭」期間,眼見「以捍衛信仰真理之名」所發動的政治爭霸戰,可以殘酷到極點,「中立國」的概念開始浮現,為歐洲政治邁向人道主義思考的發展開啟了新的里程碑。其中最值得注意的先鋒之作,就是日後被稱為「國際法之父」的格勞秀斯(Hugo Grotius, 1583-1645)於1625年出版的《戰爭與和平法》(De Jure Belli et Pacis)。

在歐洲中古時代,囿於當時基督教政治思想對戰爭時保持「中立」(neutrality)態度者常以負面來評價,如聖經所說:「你既如溫水,也不冷也不熱,所以我必從我口中把你吐出來」(啟示錄3, 16),因此「中立國」的思想在當時難以成立。格勞秀斯的論述最創新的突破點正在於,他從「自然法」(natural law)的角度出發,認為應以發動戰爭者是否具有合法正當性(而非自己認為對的信仰真理),來作為是否該支持發動戰爭之行為的判準。如果交戰各方都不具有合法正當性,那麼「中立國」應該以不偏不倚的態度來面對所有參戰國。

自17世紀起,「中立國」開始成為被正面看待的國際法概念,這對小邦林立的瑞士起了決定性影響。1700年左右,瑞士作家與藝術家紛紛開始用正面的態度頌揚在阿爾卑斯山區裡這一大片錯落著大大小小獨立自治邦郡的地區。

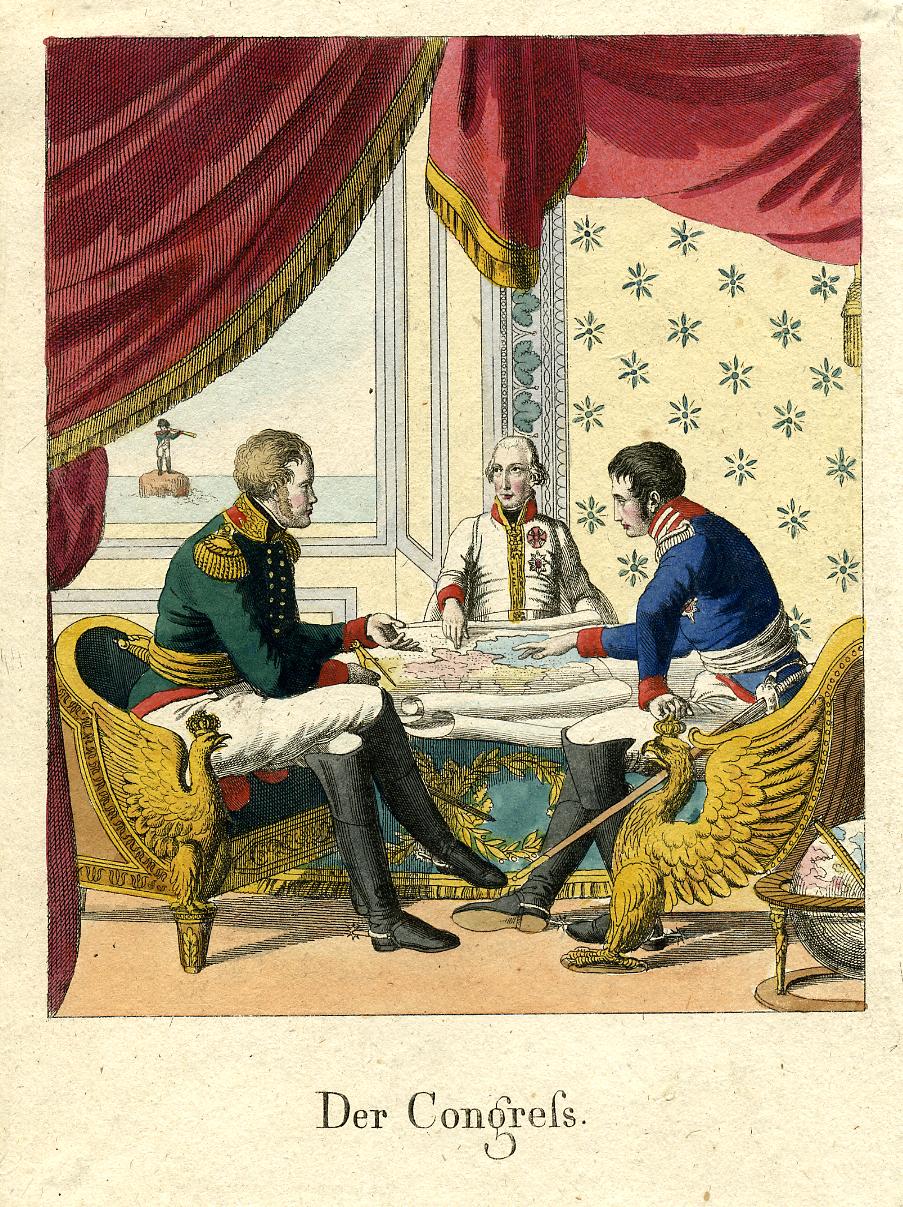

1815年為瞭解決拿破崙在歐洲四處侵略所留下來的殘局,召開了「維也納會議」。當時歐洲幾個強權為了防範法國與奧地利再度因為爭霸而引發危機,將瑞士宣布為永久中立區,作為法奧兩國間的緩衝地。

換句話說,瑞士所以能走上中立之路,是歐洲基於對整體區域安全考量而達成的共識。但是,這裡面有一個關鍵人物讓這個決定確實發生了—那就是「維也納會議」的主席俄國沙皇亞歷山大一世(Alexander I, emperor of Russia 1801-1825, 見圖)。

亞歷山大一世自幼受瑞士學者德拉哈普(Frédéric-César de La Harpe, 1754-1838)教導,兩人師生情誼一直維繫得很緊密。「維也納會議」召開時,德拉哈普不僅以特別秘書身份陪在亞歷山大一世身旁,他也叮嚀亞歷山大一世想辦法說服其他國家,讓當時瑞士22州保有各自的獨立自主性,因為他不希望自己的家鄉Vaud再被伯恩(Bern)併吞。此外,在「維也納會議」上,德拉哈普本人也以 Vaud代表的身份與會,為自己家鄉的安全與和平發表意見。因為德拉哈普的高瞻遠矚,終於促成歐洲各國同意,讓瑞士獲得「永久中立」身份。這個身份不僅讓讓瑞士各州的獨立自主性獲得保障,也讓他們在歐洲安全的維繫上,有著不可或缺的功能性意義。

擺脫德法國族主義的瑞士建國之路

有了「中立」的身份,瑞士的建國之路就不會仿效同時期也積極在建國的德意志那樣,力求成為像英法那樣的強權國家。

反之,隨著19世紀德法兩國日益高漲的「世仇」敵對,瑞士積極擺脫對德法兩種語言文化傳統的倚重,開始發掘瑞士四種不同語區在共創瑞士共同體上的歷史經驗。透過這樣的做法,瑞士建國的方向也擺脫了德意志建國時極力高倡的「國族主義」(Nationalism),改往「以公民意志打造的國家」(Willensnation)這個新方向邁進。

瑞士走上這樣的建國路,誠如法國學者Ernest Renan(1823-1892)在觀察「瑞士經驗」後,為「國家」所下的定義:

國家是凝聚大家團結共識後產生的大的共同體,奠基在前人付出的犧牲奉獻 精神上,而且在未來大家也願意繼續犧牲奉獻。所有國民共享一個過去,面對當下也確信,大家有共識、也願意清楚明白地表示,未來也要一起繼續走下去。請允許我用這樣的比喻來說,國家的存在,有賴於公民每天所做的公決;就像個人生命的存在,有賴於每天持續肯定自己活在世界上的意義那樣。

第二次世界大戰期間,瑞士南北兩邊各被義大利墨索里尼及德國納粹法西斯主義包夾,自己國內也有極右派的「國民陣線」在叫囂。為了避免讓瑞士落入極端主義者之手,瑞士政府在此時高調提倡自己國家是歷史上「特例」(Sonderfall)的說法,希望在共產主義與法西斯主義這兩個左右派極端主義之間,定義瑞士這個國家存在的特性—議會民主、個人自由、平等、與自由經濟。

然而,二戰期間情勢危急下發展出來的特殊自我定義,原是為了讓國家免於被極端主義挾持,毀壞了民主自由的根基。但是,到了21世紀,如果這樣的自我定義反而有被極右派傾向的政黨利用來主張瑞士應以固有的「中立」民族性來排斥外來多元文化,從歷史學者的角度來看,已經到了瑞士國民應該好好認清自己國家歷史的時候了。這也就是何以歷史學者麥森教授要提醒:

瑞士之所以可以中立,那是因為有利於歐洲秩序的建立。直到19世紀,瑞士還是介於法國與奧地利之間的炮灰之地。直到今天,瑞士之所以能保有中立的地位,那是因為其他國家同時受惠於此。一些瑞士人、尤其是民族主義保守派,過度誇張了瑞士自己的中立與主權。我們不能仗勢著有這些特權,就任意為所欲為—這是對瑞士在歐洲以及全球脈絡下發展的錯誤詮釋。

為什麼麥森要特別提醒瑞士人,不該毫無危機意識地以為「永久中立國」的身份可以讓瑞士永享安定和平?

首先,麥森請大家想一想,過去歐洲歷史上有過不少中立國(如荷蘭、比利時、瑞典、芬蘭),但為何到最後他們都逃不掉捲入戰火的下場?除了政治與軍事的原因外,太自我神聖化地看待「我族」、太輕率地以為宣布中立就不會有事,這種似乎活在桃花源的特權狀態,正是容易讓中立國陷入危機而不自知。

此外,瑞士在第二次世界大戰期間的一些錯誤作為,也令有識者憂心。在二戰期間保持中立、而且高倡捍衛自由與平等的瑞士,其實為納粹德國做了不少幫兇工作,例如,遣送猶太人到德國集中營、拒收猶太難民。二戰期間,不少瑞士猶太人將錢存在瑞士銀行避險,但戰後這些銀行卻以家屬無法提供確切死亡證明、或無法查帳為由,拒絕還款。瑞士金融機構與二戰受害者及其家屬爆發的巨大爭端,終於在1995年引發嚴重外交危機,最後由瑞士外交部長出面道歉才止血;瑞士並於1997年成立基金,展開對納粹大屠殺受害者還款的工作。

內向式自我定義的危險

傳統的瑞士史喜歡強調自己是原住民所建立的國家,這跟其他北歐國家向來坦承自己是外來移民打造出來的國家不同。然而,從史實來看,瑞士是在內部充滿許多拉扯與矛盾之中建立起來的多語、多民族國家。與其說瑞士是在穩定中有著長期連續性的歷史發展,還不如說,瑞士真正的歷史是:即便曾經有過許多矛盾衝突,但最後還是克服了這些困難,逐步往打造可以凝聚內部共識的情感與公民社會機制方向努力。

這樣的情況可以舉德意志詩人席勒(Friedrich Schiller, 1759-1805)所寫的名劇《威廉泰爾》 (Wilhelm Tell, 1804)為例說明。

《威廉泰爾》講述烏里(Uri)一位熱愛個人自由的農民,如何英勇抵抗奧地利哈布士堡專制統治者的英雄傳奇故事。對19世紀積極推動瑞士建國的人而言,「自由」的確是當時建國運動裡重要的口號。但是,當時他們所談的「自由」,仍侷限在中古以來少數統治與文化菁英(不管是在自治城市或是同盟會社裡)才有權享有的自由。面對19世紀日益蓬勃的工人階級意識,19世紀上半葉的瑞士建國運動並沒有針對所有公民均享有同等自由做出積極回應。這樣的情況一直要到第一次世界大戰爆發後,許多人體認到應將工人階級納入國家防衛共同體的重要,才開始有了明顯改善。

換言之,第二次世界大戰期間,瑞士為了避免國家成為左右派極端陣營的俎上肉,於是將自己國家定義為歷史上的「特例」說法,其實是第一次世界大戰爆發後才有的論述,而非瑞士原本的「民族性」之故。

如果不能好好瞭解這些曾經走過的歷程,而讓「民族性」之說阻撓國民對自己國家真實歷史發展應有清楚的理解,這種簡化的內向式自我認知,很容易造成瑞士國民對自己國家在世界上應扮演角色的誤判。

「中立」的確曾給瑞士帶來莫大的福祉。然而,面對21世紀一些至關重要的全球性安全議題──例如氣候暖化與恐怖主義與難民問題──已經跟「中立」的國家定位沒有關係時,瑞士該如何與全球一起解決21世紀人類生存需要面對的新挑戰?這的確不是極端保守的政客所鼓吹的孤立主義有辦法提供建設性思考的。

從瑞士看台灣

每一個國家看自己的歷史,都會認為自己國家的歷史很特別。從這個角度來看,世界上其實沒有依循「正常模式」發展起來的國家。每個國家都是因為走了一條「特殊道路」(Sonderweg)才能走到今天;每個國家都因為很特別,所以才或多或少跟其他國家不同。

既然大家都不一樣,所以並沒有什麼好自以為與眾不同的。

該小心的反而是,把自己想得太特殊、以為自己國家的歷史特別複雜,反而容易讓自己的國家自外於國際秩序,無形中養成習慣以「邊緣人心態」看國際局勢的運轉,而不能秉持跟全世界休戚與共的心,共同為全球一家的永續經營(sustainability)來盡力。

瑞士作為中立國,卻是許多國際組織總部的所在地,這是他們與世界連結主要的途徑。台灣雖然有比較艱困的外交處境,但自2006年起,與聯合國教科文組織(UNESCO)有關聯的「國際劇場組織」(OISTAT)將總部設在台灣,自2017年4月起,「無國界記者組織」(Reporters Sans Frontières,RSF)也將他們的亞洲總部設在台灣。

如果我們懂得善加發展、擴充這些世界級的網絡聯繫,能從各種不同角度將台灣與世界的關係層層緊繫住;也以我們自己公民社會不斷的進步提升,幫助推動21世紀人類社會往更加重視普世價值的方向發展,台灣的永續經營若要說有特殊的意義,那將是透過積極與具有「普世意義」的進步文明結合來達成的。