1962年生於東京。1993年立教大學研究所博士課程屆滿退學。2000年獲得學習院大學博士學位(政治學)。專攻日本政治外交史、國際關係論。2012年起任帝京大學法學部教授,歷任鹿兒島大學教養部助教授、法文學部助教授、教授等職。

著有:《東京審判的國際關係》(木鐸社,2002年)獲吉田茂獎,《東京審判》(講談社現代新書,2008年)獲三得利學藝獎。另合著有《正確解讀東京審判》(文春新書,2008年)等。

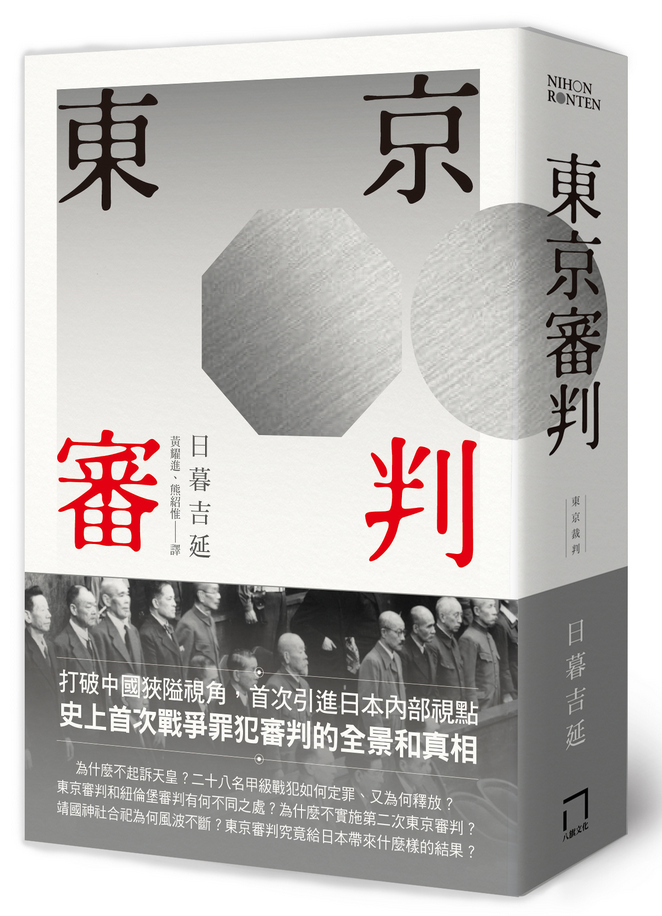

書名:東京審判

作者:日暮吉延

譯者:黃耀進、熊紹惟

出版社:八旗文化

出版日期:2017/03/08

「文明的審判」論與「勝者的審判」論

◎無法止息的對立

從東京審判一開始,「文明的審判」論(肯定論)與「勝者的審判」論(否定論)便正面衝突著,至今仍是東京審判論的基本結構。(日暮吉延《東京審判的國際關係》)「文明的審判」論指的是:透過「文明的」審判追究日本的侵略與殘暴行為的責任。這是依據所謂的「美德」而給予審判肯定論的評價。

代表的主張者是紐倫堡審判之父—美國陸軍部長亨利.史汀生(Henry Stimson)。在其強調「法與正義」的論述中,為了打倒侵略者、減少犧牲者,而對日本進行無差別空襲或投下原子彈等等「戰爭方法」,藉由以上無可避免的理由加以正當化。為此日本與德國被狹義地設定為「惡」,同盟國則對軸心國的「惡行」施加「正義的制裁」,在「塑造戰爭性格」上是不可或缺的。

另一方面,「勝者的審判」論(否定論)指的是:透過國際法處罰發動戰爭等等的領袖個人,是屬於事後法的審判,對於同盟國方面的行為不加聞問也屬不公,所以這不過是勝利者「政治的報復」。若按此思維,同盟國只是做賊喊捉賊的卑劣之徒,東京審判也不過就是「惡德」滿盈的審判。

這兩種極端的立場成為麻煩的議題,在直觀簡約的性質上各具觀點。此論爭又複雜地糾結了國族主義(nationalism)、政治的意識形態、感情論、道德的「戰爭責任論」,至今演變成難以消融的「價值對立」。

德國的社會學者馬克思.韋伯(Max Weber)所提倡的「戰爭責任論」,旨在究明導致戰爭的原因。從「結果責任」的觀點俯瞰整體國際關係,審視諸國的政治外交與輿論,也就是審視哪國政府只透過戰爭來追求對外目標的實現。

然而戰後日本的「戰爭責任論」,如同江藤淳所道破,混同了「良心」的問題與「政治」的問題。(山田宗睦等《現代的發現》)東京審判的相關議論也不例外,如同前外務大臣重光葵在一九四七年十一月所說:「戰爭與追放,結果是使得國民一分為二、互相反目的源頭。此政策對日本、對美國,皆有害無益。」也許,冷靜的看法普及於民眾的日子總會到來,但這時間點的早晚仍未可知,可能尚在遙遠的將來,這令人遺憾的對立圖像,此後無疑將持續下去。

◎積累的「事實」

東京審判為「勝者的審判」自屬自明之理,應該不太有辦法證明不是如此吧。

雖然日本自身也在戰爭時期透過「軍律法庭」(戰時軍事法庭)來實施違反戰爭法的戰犯審判,但是要想究責開戰責任,除了以「勝者的審判」來制裁「甲級戰犯」以外就不可能實現。然而就「勝者的審判」這點而全面否定東京審判也不正確。國際政治中雖然存在「規範」與「道德」,但日本人的「勝者的審判」論正是由於失敗者的怨恨憤慨,使他們無法認同「勝者的正義」與「日本的錯誤」。這正是問題所在。另一方面,就「文明的審判」論來說,時至今日,終究史汀生式的肯定論早已消聲匿跡,從戰前日本批判的立場來看「那個人、那個問題是無罪的」,這樣的論調批判著東京審判,更讓「文明的審判」論稍形複雜。如此過度期待「文明的審判」,並以此為媒介批判「權力」,這種作為道德的「戰爭責任論」是聊勝於無嗎?就筆者而言,這是無視現實的狀況與界限的天真論述。

此外,近年有種論述強調,「日美合作」或「占領合作」並不能取代「文明的審判」論或「勝者的審判」論。這種論述意味著,正因為日本的合作,所以不是「單方面勝者的審判」,應稱其為「文明的審判」論的亞型。

透過上述種種議論,如何思考東京審判才算適宜呢?

在這點上,本書採取素樸的立場。確認「事實」,試著大膽地將東京審判放在一旁,客觀地來思考。沒有完全斷罪或正當化東京審判與戰前日本的心理意圖。

舉例來說,在描繪東京審判整體的著作中,偶爾可見死刑執行的淒慘情景,對一般的日本人來說,無法不對同盟國感到義憤。所以,這個審判很奇怪—真的很奇怪沒錯—容易以極端的全面否定論畫上句點。縱然面對著「事實」,思想已然扭曲。

由於稱作「文明的審判」,全面肯定東京審判且全面否定戰前日本,並非是不得不然之舉。反過來說,儘管稱作「勝者的審判」,也不是不認同東京審判的意義。

「文明的審判」論期待正義與規範,「勝者的審判」論則僅用權力關係來解讀審判,說穿了不過是著眼點與立場的差異。因此,「文明的審判」也好,「勝者的審判」也罷,若想試圖弄清出是非曲直,兩者都取決於觀看的立場。因為這兩種面向皆內存於東京審判之中。如此,筆者將東京審判理解為:兼具「文明的審判」與「勝者的審判」兩面向的「國際政治」。不是「文明或勝利者」,而是「暨文明與勝利者」的審判。

藉由上述的觀點,本書的目的在於嘗試詳實地理解,從審判開始前到甲級戰犯釋放後的諸般事實。

◎通往「正義規範」的夢想

美國為首的同盟國實施紐倫堡與東京兩審判,是為了懲罰軸心國的軍政領袖。雖然「懲罰」是兩審判的基本目的,但從此脈絡繼續探究「為了什麼而審判」,便會發現「文明的審判=規範」與「勝者的審判=權力」這兩個目的。

前述所列舉的兩種對立的東京審判論,實際上反映了「審判的目的」。以下將整理各式各樣的論述。(針對審判的目的,同盟國對日德的審判帶來「一致性」,兩者並無不同,因此得以併同討論。)

首先,「文明的審判=規範」的目的是,國際社會著重於「法律支配」,透過法律來抑止侵略戰爭。故戰爭雖然只是「道德上的惡」,卻仍視之為「國際法上的犯罪」。同盟國透過製造追究「侵略戰爭犯罪」指導者責任的實例,試圖施加拘束力於戰爭抑止的「規範」。依據這個理論,透過「正義的規範」作為確保國際「安全」的措施,從而審判亦為之正當化。

如今再看這理想主義的論述,實在是自以為是的樂觀。然而在當時,絕對不被認為是無稽之談,對於規範的熱情與使命感,對同盟國的當事者來說至少是個「支柱」。

如同著名的冷戰研究者約翰.蓋迪斯(John Lewis Gaddis)所說,儘管是「一時的」,但那實實在在是「對國聯及其依據的國際性法律程序的信賴」。(《歷史的冷戰》)如果將當時的思想狀況抽離看待,即便是曾著迷於一九四六年開始的「戰爭抑止」約定的德國存在主義哲學家卡爾.雅斯培(Karl Jaspers),他滿懷希望斷言的「紐倫堡審判是藉由『法律支配』,而成為『不可靠世界秩序的微小先驅』」的想法,最終也不過是會錯意而已。

◎源自於第一次世界大戰的變化徵兆

在當時,「無差別戰爭觀」支配著十九世紀,也就是無法否定國家主權可對外發動戰爭,從而也無法評價戰爭到底是合法或違法,因此產生了超越法律的現象。所以透過歐洲的勢力均衡系統,來調節各國間複雜的「力量與利益」,才是理解戰爭的最適切方式。

因此,十九世紀的戰爭法律規制集中在兵器的限制、俘虜及一般住民的保護等等「戰爭方式」。其次,戰爭終止時,停止追究戰爭犯罪,回復到和平關係。這是讓國際秩序維持安定的樂觀智慧。

但在第一次世界大戰中,戰爭的評價瞬間為之一變。在巴黎和會的美英法義首腦「四人會議」中,英國首相大衛.勞合.喬治(David Lloyd George)與法國總理克里蒙梭(Georges Clemenceau)兩人強烈主張,應該透過國際審判追究前德皇威廉二世(Wilhelm Ⅱ)開啟「不正義戰爭」的責任。

英法主張的背景是,國內輿論強烈支持讓敵國首領上絞刑台,以及讓德國承擔戰爭的「惡」與「犯罪」,從而確保本國的「安全」。從大戰初始,各國無不對他國的戰爭責任錙銖必較,這便是總體戰下犧牲巨大的結果。